民族志语用学的语用观

2015-11-06曾衍桃

曾衍桃

(华南师范大学 外国语言文化学院,广东 广州 510631)

民族志语用学的语用观

曾衍桃

(华南师范大学 外国语言文化学院,广东 广州 510631)

语用学领域的普遍主义研究范式在面对语言的文化特殊性时,因其漠视文化差异、主张普世原则、从外部视角假定一些普遍参量并不加区别地强加于语言现实,显得无能为力,其观点一直受到质疑。民族志语用学就是其挑战者之一,它提出了不同的语用研究观:要从文化内部而不是外部视角去审视言语实践并对它进行文化塑形;要以不同文化场景的言语事件为关注对象,探讨其话语方式有何独特性,解释为什么这样说、这样说意味着什么等;要以田野调查的语言事实为依据;在解释话语意义过程中,更要考虑言语主体的能动性,意图性不是关键要素;语用研究既要有人类学描述也要有语法描述。

民族志语用学;语用观;普遍主义研究范式

一、引言

在语用学领域,普遍主义研究范式一直居于主导地位。根据这种范式,人类交际不管其文化和社会背景如何都无一例外地受某种普遍原则支配,如会话合作原则以及由此发展、演变或修正、完善而来的礼貌原则、信息原则、方式原则、量原则、关联原则等[1-4]。该范式遵循以下研究思路或理论假设:(1)预先设定描写参量并且假定它们是普遍性的,不因文化背景和社会环境而发生变化,这些参量包括合作性、关联性、礼貌性、个人主义、集体主义等;(2)从外部观察分析言语,描写言语实践时把这些参量不加区别地强加于语言现实;(3)局部性文化差异微不足道,即便存在差异,那也只是泛人类交际普遍原则的局部调整和局部解释而已。

这种“文化漠视”(cultural blindness)的研究范式受到交际民族志学[5-7]、互动社会语言学[8]、语言人类学[9]、跨文化语用学[10-11]的质疑和挑战,它们发现不同文化背景的许多语言事例,如描述同样的事情,每一种语言有其独特的言语方式和叙述视角,同样的表述方式在一种语言文化中可以被容忍而在另一种语言文化中则不被接受甚至不可被容忍。比如,同样一个意思,汉语说“中国的改革开放取得了重大成果”,英语不能说China’s economic reform and opening up have made great achievements,但可以说China has made great achievements in its economic reform and opening up to the outside world,这是因为汉英在词法、句法、篇章结构等方面都有较大差异。上述这句话在汉语中属于话题式主语句,这种句子结构在汉语中很普遍,但英语却不能接受,英语中必须把它隐含的实质主语说出来,否则主谓搭配在语义上不能成立。这类文化特有的语言现象在普遍主义语用研究范式中找不到答案,但它们却实实在在地存在着,我们不禁要问:如何对这些特殊的言语方式作出合理解释?它们有何不同?为什么以这样的方式说话?这些方式意味着什么?围绕这样一些问题,一些学者另辟蹊径,在研究思路、对象、方法、视角以及语料采集等方面重新定位,从不同的角度对这类文化特有现象展开理论探讨,提出了不同的学术理念和研究架构,其共同点是要从文化内部视角(culture-internal perspective)去审视言语实践并且对它进行文化塑形。民族志语用学(ethnopragmatics)就是在这样的背景下产生的,本文从研究路径、对象和方法等几个主要方面对该学科的语用研究观展开系统的分析。

二、从文化内部视角进行语用研究

众所周知,普遍主义语用观发展至今至少暴露了两方面主要问题:(1)现有的交际普遍性原则是否具备充分的普世价值值得商榷。自Grice提出合作原则至今,交际普遍性原则一直受到质疑、批评、修正、演变甚至否认,这个事实恰好印证了对原则的普遍性和广泛适应性进行质疑是合理的。(2)单从文化外部视角审视语言是有问题的,或者只从这样一个途径研究语言至少是不够的。作为挑战普遍主义语用观的重要理论尝试之一,民族志语用学提出了截然不同的语用观。它主张语用研究要从文化内部视角去审视言语实践。言语交际的成功不仅依靠人类语言共有的交际语用规则,更重要的是离不开特定的文化背景,因此,语用研究要从特定的文化语境去观察、分析言语交际。

民族志语用学的提出者Duranti[12]153对萨摩亚语的语用分析得到了解释人类学尤其是人类文化学方面的理论启示:每一个民族的文化都是对特定的自然环境和社会环境适应和整合的结果[13]11,为此,对特定民族文化的理解与阐释必须深入其文化内部,从该民族的环境入手,以田野调查获得的数据为依据进行系统分析,从而研究该民族文化的形态及其发展过程。受其影响,民族志语用学反对传统语用学的文化真空式研究,主张语用研究要基于文化特有语境、以田野调查的语言事实为依据,原因在于一个言语社区共有一种习俗惯例、生活方式和文化经验,而且以相同的模式组织思想和行为,这是准确理解其内部交际行为必不可少的文化共识。脱离了对具体文化环境的观察,就不可能真切体会、了解和发现其独有的价值观念、社会规范等方面对研究该民族文化中言语交际的意义,也就无从揭示其交际语用规律。因此,语用研究对象应是不同文化环境中的,与言语事件、现实而非虚构的语言语境相关的鲜活内容。透过这些具体言语实践,人们不仅要探讨这些话语方式有何独特性,还要探讨人们为什么这样说,以及这样的话语方式意味着什么等问题,因此,研究目标应是具体文化语境中的语言共性,而不是普世适用的原则或定理。这是民族志语用学与普遍主义语用学的截然不同之处[14-17]。

三、关注言语主体的能动性

民族志语用学主张,对意义的语用研究的关键因素不是交际者的意图性而是言语主体的能动性。

如何解释和定义意义一直是语言哲学和语言学关注的主要话题,语用学要解决的首要问题也是意义问题。在语用学者看来,意义是动态的,随着语境和交际者不同而有所区别,其中起关键作用的是交际者的意图,要对话语意义作出解释,首先要考虑交际者的意图。Grice把意义区分为自然意义和非自然意义,主张要对意义作出正确理解,不仅要懂得其自然意义,更重要的是要根据会话含意理论倡导的合作原则对非自然意义进行推理,即推理说话人的意图[18]。Searle认为人们使用语言就是为了实施各类行为,这就是意义之所在,究竟实施的言语行为是何种性质也取决于对说话人意图的推理[19]。然而,民族志语用学者的田野调查表明,意图在构建和解释话语意义的过程中并不是关键要素,有萨摩亚语的调查为证[12]153。其中一个典型事例是当地一个部族议事会的讨论,一位部族委员会高官被指控冒犯了部族酋长,因为他说有一位区议员会来该部落访问,结果却证明是子虚乌有。更糟糕的是,为了迎接议员到访,部落还为所有随行人员准备了很多礼物,使得这件事的后果越发严重,为此部族议事会对此展开讨论。研究者对这次会议讨论的录音整理后发现,冗长的辩论中,没有一个人提及被告的意图,被告本人也没有辩解说自己是出于好意而不是歹意,会议只关心行为的结果而不涉及行为的动机。

这则案例表明,会议讨论者关注的并不是当事人的意图,而是其言语行为造成的结果,即不问当事人为什么这样做(why),只关注他做了什么以及产生什么结果(what)。由此引出一个问题,既然在当地文化中意图性不是言语交际的焦点所在,那么,什么才是关注的重心?要对言语交际的意义作出准确解读,还有什么因素在发挥作用?受哲学家Husserl[20-21]的影响,Duranti引入了一个重要概念——能动性(agency),即不只是把语言看成简单的表达式(即表达意图的言语行为),更重要的是把它看成实现人类能动性的行为[22-25]。

能动性是一个兼容语言和其他社会行为方式的多维概念,“实体(entities)如果具备以下条件,就被视为具有能动性:(1)实体具有对自身行为一定程度的控制力;(2)实体介入影响其他实体(有时也包括他们自己)的行为;(3)实体的所作所为及其行事方式得到实践、美学、道德的评估”[12]156。其中实体对行为的控制力是判断实体是否具备能动性的关键。

能动性的表现之一是实体具有一定程度的控制力,这里所说的控制力并非指我们对世界的解释具有把控的能力,而是指我们具有对语言作出即时、无意识的解释的能力。世界本来就是带着很多意义而存在,关于这个世界中的人、事、物的许多解释已经历史性地固定下来,从这个意义而言,我们不能操控世界。比如,懂得英语正字法的人看到英文时,就能把看到的印刷出来的东西看成是“词”,而不会把它解释为点和线。同样,在熟悉某种语言的前提下,听到别人开口说话,就会把他所听到的理解为某种话语,而不是某种“声音”或“噪音”。虽然如此,作为语言使用者实体,我们可以顺应定型现实,信手拈来地对它进行即时、无意识的解释,而不是对它进行质疑,解释的具体方式则取决于语言使用者。

能动性的表现之二是言语实体介入影响其他实体的行为,即对其他实体形成一定的影响力。人类交际活动中,心理行为或者身体行为总是有所指向的,当人们把注意力指向周边世界时,就是在对内部和外部世界的内容和语境进行有意义的建构,意义建构过程就是通过感觉对出现在面前的东西进行改变的过程[26]。比如,看到圆圈中两个点,我们会把这个圆和点重新解读为一张脸和两只眼睛;看到一横一竖交叉在一起,会把它解读为加号、十字架或者国际人道主义保护标志,总之,我们会对看到的任何东西进行有意图的解读,这就是能动性作用的结果。

能动性的表现之三是实体的所作所为及其行事方式受实践、道德、美学评估的影响。这里包含三方面内容:其一,实体的言行受一定的道德价值空间的约束,不能任性胡为。其二,实体的言行受美学价值的制约,他要为使用语言的方式负责。比如言语艺术家、演说家他们不仅要对所说内容负责,还要为其言语方式负责。其三,实体的言行受实际成效的制约。他要对所参与的日常行为活动及其涉及的社会任务、工具、人进行认识和评价,不仅要评价介入世界的日常行为方式,还要对解决问题的特定行为进行关注,更要关注实际行为效果。为满足和顺应实践、美学和道德评估的要求,言语主体在话语方式、措辞、语调等方面要作出各种不同的选择。

交际活动中,能动性有具体的语言表征。虽然在不同语言以及同一语言的不同情境中,能动性有不同的表征方式,然而,从跨语言的角度考察,我们可以发现许多共性特征:(1)所有语言都有通过语法和词汇表征能动性的方式;(2)所有语言都有省略或消减能动性的方式;(3)所有语言都有增加能动性的方式。比如,通过隐喻扩延可以增加能动性,赋予具体的实体能动性。以描述住房租金为例,如果说租金jump to record high(达到创纪录新高),就是通过隐喻扩延增加了描述主体的能动性。当然,语言中允许增加事件参与者或指涉者的能动性程度是有语言和文化差异的,有些语言允许增加能动性的程度高些,有些则低些,或者不能允许增加能动性程度。比如,英语中通过赋予工具格主格的角色,可以把工具格作为主格使用,句子the key opened the door就属于这种情形;而萨摩亚语则不能这样使用,在萨摩亚语中,与the key对应的名词短语不可能成为主格,只能是工具格[27]。由此,我们不妨假设:某些语言在能动性表征方面容忍度高,而另外一些语言容忍度低。

综上所述,要对意义展开语用研究,能动性是需要探究的重要因素。与意图性相比较,能动性的分析建立在对具体的语言表征形式的观察之上,因此具有客观性,这一点是意图性不具备的。

四、语用研究既要有人类学描述也要有语法描述

民族志语用学主张语用研究既要有人类学描述也要有语法描述。

Duranti曾经把民族志语用学定义为:“(该学科)是一个双面、内里兼收并蓄、跨学科,一方面依靠语法描写、另一方面依靠人类学描述的分析学科。它由民族志(ethnography)和语用学(pragmatics)两部分合并构成。就其民族志方面而言,它以传统人类学方法为支撑,密切关注语言使用的社会文化语境,包括对具体语言活动的了解,这些活动体现于地方有组织的且地方可解释的事件之中。就其语用学方面而言,它要援引哲学、语言学、符号学、心理学和人类学等学科的长期研究传统,关注语言和语境之间的联系。”[28]167-168

根据该定义,语用学研究应该一方面依靠人类学描述方法,即以传统人类学方法为基础,密切关注语言使用的社会文化语境,了解具体语言活动的特定场景并进行描述和解释。以英语被动句为例,在被动句中言语主体可以把施为者说出来也可以把施为者隐藏起来,但从民族志语用学角度分析被动句时,我们则要增加人类学描述信息。分析语句the bill was vetoed,可能要增加如下信息:(1)该话语是由美国国会的共和党议员说出来的;(2)该候选人正在参加重选;(3)该政治竞选运动发生在1996年;(4)未提及的施为者是当时的民主党总统比尔·克林顿;(5)说话人和听话人知道克林顿否决了该提案。

另一方面,应该依靠语法描写。语法描写的主要手段为语义共核和文化脚本。之所以选择这些语法描写手段主要出于以下考虑:不同文化背景的人思维不同、感受不同、与他人关系不同,因而说话方式不同。因此,在对不同文化语用现象进行分析时必须要依据当地价值、信念、态度、情感等因素理解言语实践;同时要用当地人能听得懂的术语理解和分析当地言语实践活动。

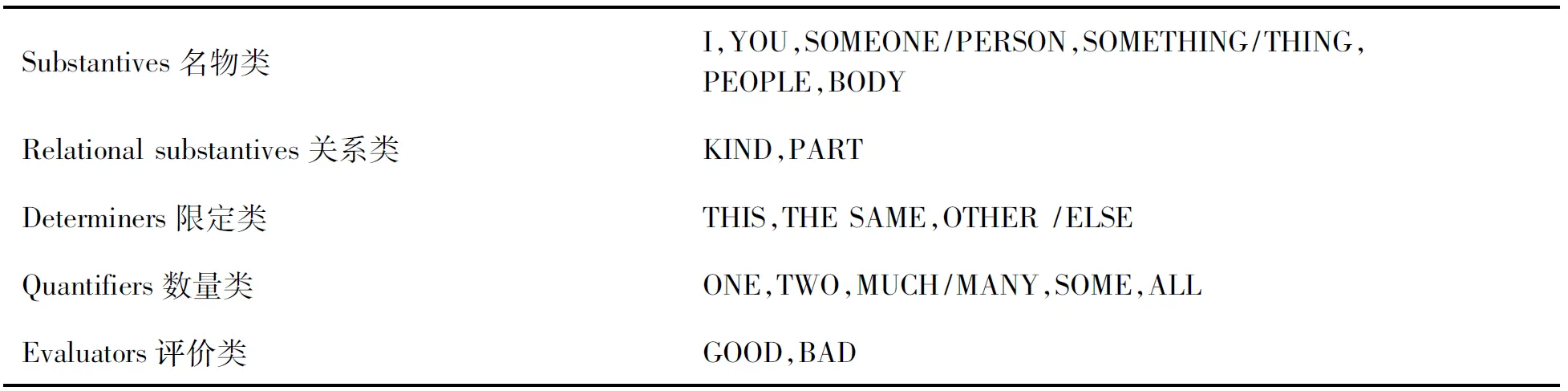

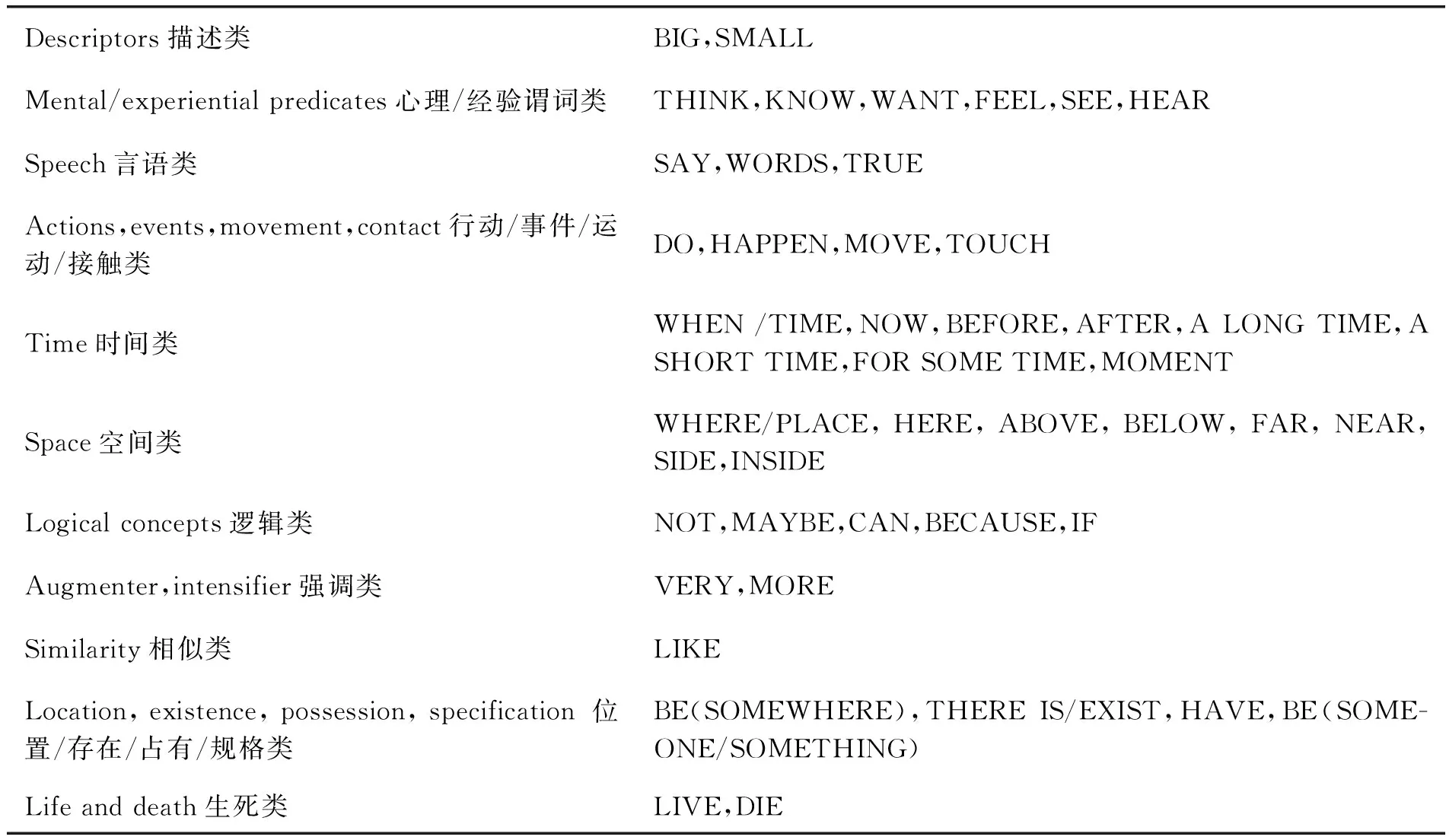

为了达到上述要求,民族志语用学者以Anna Wierzbicka的自然语义元语言理论(Natural Semantic Metalanguage Approach,NSM)为基础,对语用现象展开语法描述。根据该理论,任何文化都有一些基本关键词汇,这些词汇的意义构成语义核心(semantic primes),即文化共享意义。这些具有核心意义的词汇在组合方式、原子结构、补充功能等方面共享一个通用语法,可以用来作为语义和语用描写的词汇。英语中someone/person、something/thing、people、say、words、do、think、want、good、bad、if、can、because等都是语义核心词汇,可以按照一定的语法规则组合构成简单的短语和句子,如people think that this is good,it is bad if someone says something like this,if you do something like this,people will think something bad about you。自然语义元语言的词汇和语法共同构成灵活可塑且表达力超强的“微语言”(mini-language)[29-32]。微语言具有“不可定义性”“普遍性”和“可验证性”等特征[33],是每种语言中不可再约简的语义核心,在各种语言之间可以被准确地翻译。语义共核一般用词、固定短语或者粘着语素来表示,在不同语言中可以表现出不同的句法形态特征,但每一个共核词汇都具有固定的句法特征[34-35]。民族志语用学者提取的语义共核固定在63个左右,见表1。

表1 语义共核[34]4

Substantives名物类I,YOU,SOMEONE/PERSON,SOMETHING/THING,PEOPLE,BODYRelationalsubstantives关系类KIND,PARTDeterminers限定类THIS,THESAME,OTHER/ELSEQuantifiers数量类ONE,TWO,MUCH/MANY,SOME,ALLEvaluators评价类GOOD,BAD

续表

这些语义共核按照人类语言共通的普遍语法规则组织起来,就形成了波兰语义学派所推崇的自然语义元语言。这套语言“使我们可以用日常的语言描述(各文化系统)所有复杂的概念,并且在语言间翻译时不至于损失或歪曲其意义”[34]4。Wierzbicka和Goddard等学者用这套文化中立的最简语言工具构拟了民族志语用学最重要的描述方法——文化脚本,即“对一言语社区中人们普遍假定的、共有的特殊文化价值、态度或预设的陈述”[34]5。具体可以表征为一些简单的短语和句子,比如,盎格鲁上层文化中“个人自治”的脚本注解为:

(1)People think like this:When a person does something,it is good if this person can think about it like this:“I am doing this because I want to do it.”(人们这样想:当一个人做某事时,如果这个人能这样想是好的:“我做这件事因为我想要做这件事。”)

再如,中国文化中“涵养”的文化脚本可以描述为:

(2)People think like this :When a person feels something,it is not good if other people can know this when they see this person’s Lian (face).(人们这样想:当一个人感觉到某事时,如果别人能从这个人的“脸上”知道,这是不好的。)[34]152

文化脚本以不带有民族中心主义色彩的普遍词汇和语法来描述交际行为背后的价值观、思维方式、共同信仰态度和情感等话语习俗,回避了“礼貌”“直接”等见仁见智的术语,使其能够准确地被异质文化所理解,从而可以较为有效地避免语用研究的民族中心主义[36]。

五、结语

本文从语用视角、语用意义研究时要关注的焦点因素、语用研究描述方法等几方面阐释了民族志语用学的语用观。从某种意义来看,民族志语用学不仅仅是对普遍主义语用学的挑战和颠覆,也可以被视为是对后者的补充、修正和完善。就研究方法而言,传统语用学对意义的理解和解释基于推理,也就是一种猜测和推想(guesswork),对意义的理解采取排除法,提出假设、否认或确认假设,而民族志语用学对意义的解释则基于田野调查和分析,对意义的理解采取归纳法。民族志语用学的描述语言是中性的,从而避开了传统语用学民族中心主义的弊端。它所主张的人类学描述和语法描述相结合的方法,不仅让人们看到更为广阔、实在的视角,而且为意义的解读提供了可触摸的、可操作的途径。人类社会充斥各色文化、习俗、传统,它们以各自的方式体现在语言上。语言虽有共性,但也有很多差异,这就为倡导具有文化细微差异的意义理论提供了很好的现实依据,民族志语用学可以说是顺应了这种语言现实需求。

[1]Grice H P. Logic and conversation[C]//Peter C,Morgan J L. Syntax and Semantics,Vol. 3:Speech Acts. New York:Academic Press,1975:41-58.

[2]Brown P,Levinson S C. Politeness[M]. London:CUP,1987.

[3]Blum-Kulka S,House J,Kasper G. Cross-Cultural Pragmatics:Requests and Apologies[C]. Norwood,NJ:Ablex,1989.

[4]Sperber D,Wilson D. Relevance:Communication and Cognition[M]. 2nd ed. Oxford:Blackwell,1995.

[5]Hymes D H. The ethnography of speaking[C]//Fishman J. Reprinted in Readings on the Sociology of Language. The Hague:Mouton,1968:99-138.

[6]Bauman R,Sherzer J. Explorations in the Ethnography of Speaking[C]. London:Cambridge University Press,1974.

[7]Gumperz J,Hymes D H. Directions in Sociolinguistics:The Ethnography of Communication[C]. Oxford:Basil Blackwell,1986.

[8]Gumperz J. Discourse Strategies[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1982.

[9]Duranti A. Linguistic Anthropology[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[10]Wierzbicka A. Different cultures,different languages,different speech acts:Polish vs. English[J]. Journal of Pragmatics,1985,9 (2/3):145-178.

[11]Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics:The Semantics of Human Interaction[M]. 2nd ed. Berlin:Mouton de Gruyter,2003.

[12]Duranti A. Ethnopragmatics and beyond:Intentionality and agency across languages and cultures[C]//Claudio B. et al. Hybrids,Differences,Visions:On the Study of Culture. Arrora. Colorado:The Davies Group Publishers,2011:151-164.

[13]孙秋云. 文化人类学教程[M]. 北京:民族出版社,2004.

[14]Goddard C. Ethnosyntax,ethnopragmatics,sign-functions,and culture[C]//Enfield N J. Ethnosyntax:Explorations in Grammar and Culture. Oxford:Oxford University Press,2002a:52-73.

[15]Goddard C. Directive speech acts in Malay:An ethnopragmatic perspective[C]//Christine B. Les Cahiers de Praxématique (Special issue ‘Langue,discours,culture’),2002b(38):113-143.

[16]Goddard C. Cultural scripts:A new medium for ethnopragmatic instruction[C]//Michel A,Niemeier S. Cognitive Linguistics,Second Language Acquisition,and Foreign Language Teaching. Berlin:Mouton de Gruyter,2004:145-165.

[17]夏登山,郭小洁. Ethnopragmatics 的理论方法与译名商榷[J]. 中国科技术语,2013(5):26-30.

[18]Grice H P. Meaning[J]. The Philosophical Review,1957,66:377-388.

[19]Searle J R. Expression and Meaning:Studies in the Theory of Speech Acts[M]. Cambridge:CUP,1979.

[20]Husserl E. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. First Book[M]. The Hague:M. Nijhoff,1982.

[21]Husserl E. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy:Second Book Studies in the Phenomenology of Constitution[M]. Dordrecht:Kluwer,1989.

[22]Duranti A. The social ontology of intentions[J]. Discourse Studies,2006(8):31-40.

[23]Duranti A. Further reflections on reading other minds[J]. Anthropological Quarterly,2008,81(2):483-494.

[24]Duranti A. Performance and encoding of agency in historical-natural languages[C]//Henning K,Netherton N,Peterson L. Symposium About Language and Society (SALSA),Vol. 9. Austin:The University of Texas at Austin,2001:266-287.

[25]Duranti A. Agency in language[C]//Duranti A. A Companion to Linguistic Anthropology. Malden:Blackwell,2004:451-473.

[26]Duranti A. The relevance of Husserl's theory to language socialization[J]. Journal of Linguistic Anthropology,2009,19(2):205-226.

[27]Duranti A. Etnopragmatica. La forza nel parlare[M]. Rome:Carocci,2007.

[28]Duranti A. From Grammar to Politics:Linguistic Anthropology in Western Samoan Village[M]. Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1994.

[29]Wierzbicka A. Semantics:Primes and Universals[M]. Oxford:Oxford University Press,1996.

[30]Goddard C,Wierzbicka A. Semantic and Lexical Universals Theory and Empirical Findings[M]. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,1994.

[31]Goddard C,Wierzbicka A. Meaning and Universal Grammar——Theory and Empirical Findings:Vol. I & II[M]. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,2002.

[32]Goddard C. Semantic Analysis:A Practical Introduction[M]. Oxford:Oxford University Press,1998.

[33]李炯英. 波兰语义学派概述[J]. 外语教学与研究,2005(5):377-82.

[34]Goddard C. Ethnopragmatics :Understanding Discourse in Cultural Context[M]. Berlin :Mouton de Gruyter,2006.

[35]Goddard C,Wierzbicka A. Cultural scripts[J]. Special Issue of Intercultural Pragmatics,2004(12):153-166.

[36]向明友,夏登山. 民俗语用学:语用学研究的新视角[J]. 外语教学,2009(6):24-27.

OntheViewsofEthnopragmaticstowardsPragmaticsStudy

ZENGYantao

(SchoolofForeignLanguagesandCulture,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510631,China)

The universalist paradigm proposed by traditional pragmatics has been challenged by those scholars who observe language from a culture-internal perspective because of its blindness to cultural differences and its imposition of some universal parameters from a culture-external perspective upon all linguistic reality. One of the challengers is Ethnopragmatics,which proposes the following different viewpoints of pragmatics:A culture-internal rather than a culture-external perspective should be adopted in examining speech practice and so as to arrive at cultural shaping of them. The research object should be the speech events in different cultural locations for the purpose of exploring the peculiarities behind the special ways of expressions,the reasons for speaking in these special ways,and what these special expressions mean to those speakers. The research should be based on linguistic evidence obtained from field work. Intentionality is not a key factor in the explanation of speech meaning,instead,we should take into account not only intentionality but,more importantly,agency of the speech agent. A pragmatic study of language should include both anthropological and grammatical description.

ethnopragmatics;viewpoints of pragmatics research;the universalist paradigm

H030

A

2095-2074(2015)05-0018-07

2015-09-01

曾衍桃(1964-),男,江西吉安人,华南师范大学外国语言文化学院教授,文学博士。