固定化共生发酵红茶菌饮料工艺的研究

2015-11-05任二芳牛德宝郭海蓉刘功德

任二芳,牛德宝,郭海蓉,刘功德

(1.广西壮族自治区亚热带作物研究所,广西南宁530001;2.广西大学轻工与食品工程学院,广西南宁530004)

固定化共生发酵红茶菌饮料工艺的研究

任二芳1,牛德宝1,郭海蓉2,*,刘功德1

(1.广西壮族自治区亚热带作物研究所,广西南宁530001;2.广西大学轻工与食品工程学院,广西南宁530004)

采用固定化细胞技术实现红茶菌饮料的固定化共生发酵,对其工业化生产具有重要意义。本实验以发酵液中的总酸含量、总糖利用率以及对发酵液的感官评价分值为考查指标,探讨了蔗糖添加量、接种量、菌种比例以及发酵时间等因素对固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的影响,并通过正交实验优化了固定化共生发酵红茶菌饮料的最佳工艺条件。结果表明:当蔗糖添加量为70g/L,接种量为7.5%,菌种比例(酵母菌J∶醋酸菌C)为6∶4,发酵时间为6d时,制得的红茶菌饮料色泽均匀,香味怡人,酸甜可口,具有红茶菌发酵液特有的风味。

固定化,共生发酵,红茶菌饮料

红茶菌是一种传统的酸性保健饮料,它是由酵母菌、醋酸菌和乳酸菌等多种微生物共同对糖茶水进行发酵而成。红茶菌在我国民间有“海宝”、“胃宝”之称。红茶菌含有多种有益成分,例如茶多酚、氨基酸、生物碱、茶多糖、乙酸、乳酸、葡萄糖醛酸、D-葡萄糖二酸-1,4-内酯、乙醇、蛋白质、维生素、微量元素等。红茶菌的保健作用主要包括:提高人体免疫力,清理肠胃,促进消化,降低血压、血糖,防治心血管疾病和糖尿病,减少各种结石的发生,消毒解毒,防癌、抗癌等[1-5]。

近些年来,除了一些东南亚国家,红茶菌饮料在欧洲中部和东部各国,以及在德国、美国和加拿大等西方国家颇受欢迎。目前,在国内,红茶菌都是采用游离菌混合静置的传统方式培养,然而这种传统的方式存在多种弊端:易受到杂菌污染,受季节影响大,菌种不宜保藏等。固定化技术是采用物理或化学手段将酶或细胞束缚于一定的范围内,使它们既保持原有的活性,又可以在连续反应后回收并实现重复利用的一项技术[6]。同游离细胞相比,细胞经固定化后在单位体积内细胞浓度大幅度增加,提高发酵速率;其次,固定化细胞发酵性能稳定;再者,细胞固定后可以重复利用,对于生产胞外产品的发酵简化了细胞分离的步骤,这些优点节约了发酵过程的生产成本[7]。近几十年来对固定化细胞的研究越来越多,目前该技术已经较为成熟,其应用涉及到医疗保健、食品发酵工业、环境保护、能源开发以及生物传感器等各个领域[8-11]。

固定化细胞技术共生发酵红茶菌饮料,不仅可有效解决游离菌混合静置发酵生产红茶菌时存在的弊端,而且这种发酵方式有助于控制产品的质量,对红茶菌饮料的开发和利用有一定的指导意义。因此本文通过单因素实验和正交实验确定固定化共生发酵红茶菌饮料的最佳工艺,从而为红茶菌饮料实现工业生产提供一定的参考。

1 材料与方法

1.1材料与仪器

菌种山东农业大学生命科学学院实验室纯化保存的红茶菌中的酵母菌菌株和醋酸菌菌株;铁观音原香绿茶由福建省安溪新美茶业有限公司生产;白砂糖为市购;海藻酸钠、明胶均为化学纯,购自上海国药集团化学试剂公司;其他试剂均为分析纯,购自上海国药集团化学试剂公司。

手提式压力蒸汽灭菌器贵州省开阳医疗器械厂;SP-752紫外可见分光光度计上海光谱仪器有限公司;LRH-250-Z全温振荡培养箱广东省医疗器械厂;L550低速自动平衡离心机长沙湘仪离心机仪器有限公司。

1.2实验方法

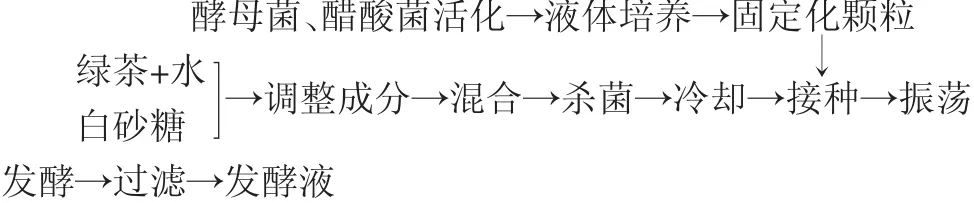

1.2.1工艺流程

1.2.2操作要点

1.2.2.1培养基的配制酵母菌活化培养基:马铃薯200g,蔗糖(或葡萄糖)20g,琼脂15~20g,蒸馏水1000mL,自然pH,121℃灭菌20min;醋酸菌活化培养基:酵母浸膏10g,葡萄糖10g,碳酸钙15g,琼脂20g,蒸馏水1000mL,pH6.8,121℃灭菌20min,培养基冷却至50℃左右,加入4%的无水乙醇;红茶菌发酵培养基:将7g绿茶添加到1000mL沸水中,浸提20min,再将一定量的蔗糖加入到茶液中,混匀溶解后进行分装,250mL三角瓶的装液量为120mL,用八层纱布封口,并用牛皮纸包扎,进行巴氏灭菌,冷却至室温后备用。

1.2.2.2固定化细胞的制备将5.5%的海藻酸钠和1.5%的明胶充分溶解,灭菌后待其温度降至室温时,将细胞浓度均约为3×107cell/mL的酵母菌菌悬液和醋酸菌菌悬液分别与等体积的固定化载体溶液充分混匀,混匀后的酵母菌混合液和醋酸菌混合液再分别用注射器滴入到0.51%的氯化钙溶液中,固定1h后用无菌水冲洗,重新加入0.51%的氯化钙溶液,4℃平衡过夜,即可制得固定化酵母菌颗粒、固定化醋酸菌颗粒[12]。

1.2.3单因素实验红茶菌固定化后转入红茶菌发酵培养基,在30℃、150r/min的恒温摇床中培养,发酵结束后,测定发酵液中的总酸含量、总糖利用率并对发酵液进行感官评价,以此为参考指标,探讨蔗糖添加量、接种量、菌种比例以及发酵时间等因素对固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的影响,每个实验重复3次。

1.2.3.1蔗糖添加量固定接种量7.5%,菌种比例5∶5,发酵时间6d,考察不同蔗糖添加量50、60、70、80、90、100g/L对固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的影响。

1.2.3.2接种量固定蔗糖添加量80g/L,菌种比例5∶5,发酵时间6d,考察不同接种量2.5%、5.0%、7.5%、10%、12.5%、15%对固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的影响。

1.2.3.3菌种比例固定蔗糖添加量80g/L,接种量7.5%,发酵时间为6d,考察不同菌种比例3∶7、4∶6、5∶5、6∶4、7∶3、8∶2(酵母菌J∶醋酸菌C,v/v)对固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的影响。

1.2.3.4发酵时间固定蔗糖添加量80g/L,接种量7.5%,菌种比例5∶5,考察不同发酵时间2、4、6、8、10d对固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的影响。

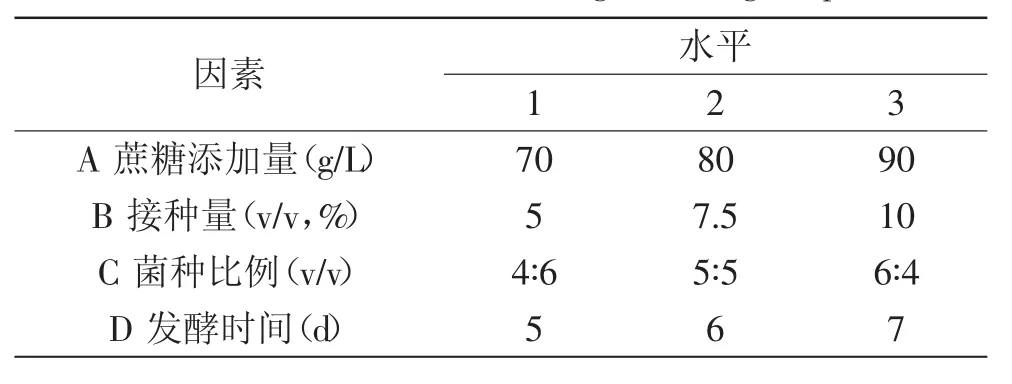

1.2.4正交优化实验在单因素实验的基础上,进行正交实验,研究影响固定化细胞共生发酵红茶菌饮料的四个因素:蔗糖添加量(A)、接种量(B)、菌种比例(C)和发酵时间(D),每个因素选取三个水平,按L9(34)正交表设计实验,每个实验重复3次,因素水平表如表1所示。

表1 正交实验因素与水平表Table 1 Factors and levels of orthogonal design experiment

1.3分析方法

1.3.1总酸的测定采用GB/T 12456-2008《食品中总酸的测定》中的酸碱滴定法。

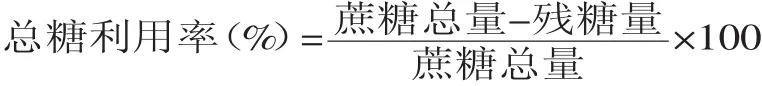

1.3.2总糖利用率的测定采用3,5-二硝基水杨酸比色法测定蔗糖含量[13]。

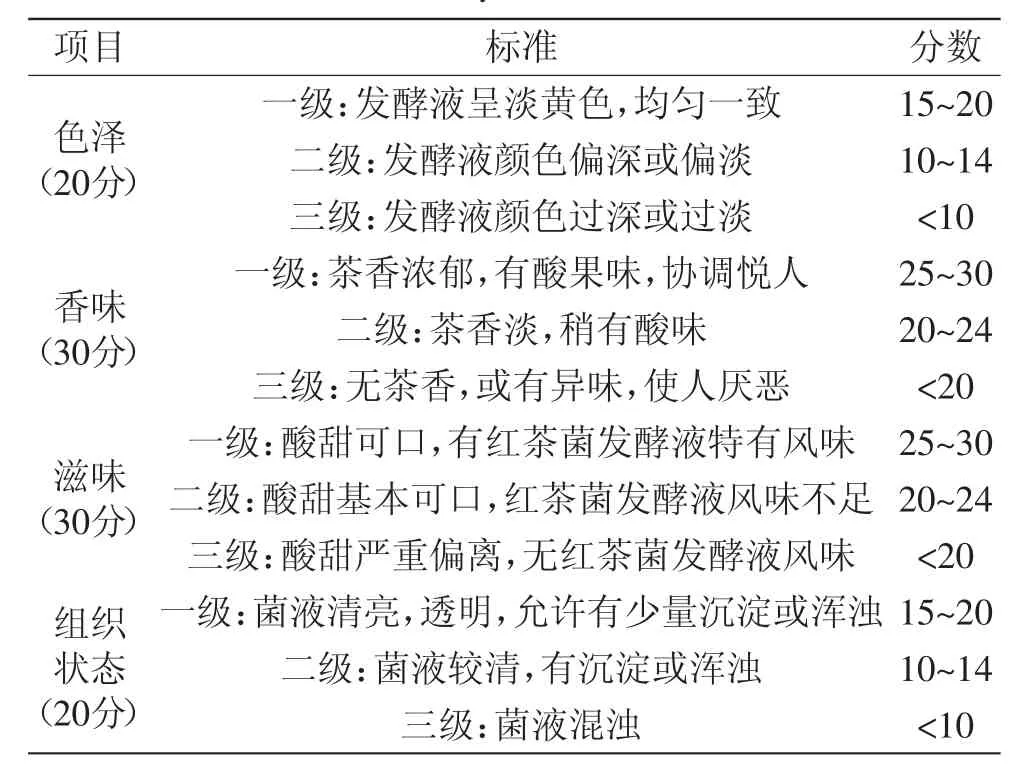

1.3.3感官评价指标组织8人为感官评价小组,根据表2的标准,对不同产品的色泽、香味、滋味、组织状态进行鉴定并打分,多人感官评价打分的平均值作为最终的感官评价结果[14]。

1.3.4数据处理采用Excel 2010进行数据预处理并绘制图表,利用SPSS 17.0软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1单因素条件对固定化共生发酵工艺条件的优化

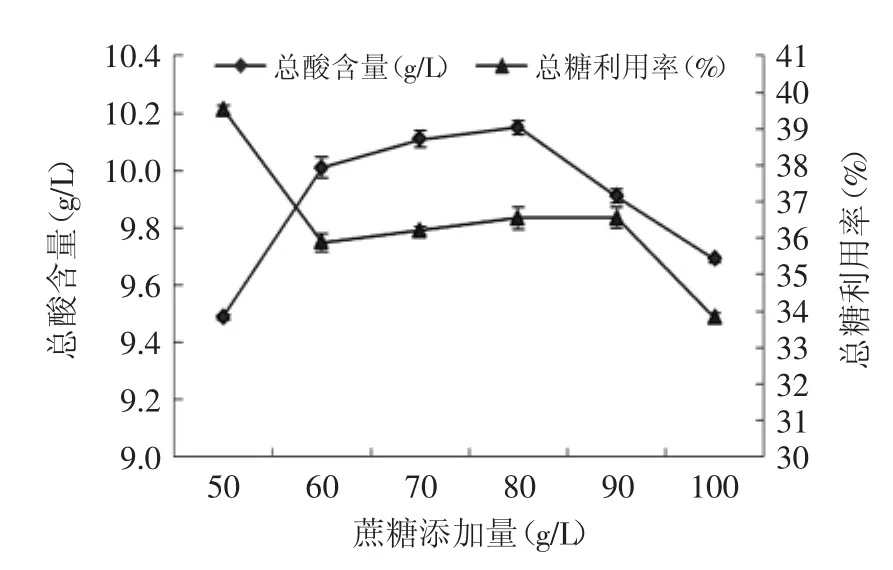

2.1.1蔗糖添加量对发酵液的影响从图1可以看出,随着蔗糖添加量的增加,发酵液的总糖利用率总体呈现下降的趋势,当蔗糖添加量为50g/L时,发酵液的总糖利用率最大,蔗糖添加量为100g/L时,发酵液的总糖利用率最小,而随着蔗糖添加量的增加,发酵液中的总酸含量呈现先升后降的趋势,当蔗糖添加量为60~80g/L时,发酵液的总酸含量和总糖利用率变化均很微小。由此可见蔗糖浓度越大,对微生物的抑制作用越强,总糖利用率越低,由于发酵液中总酸含量和总糖含量在一定程度上反映了发酵液的品质,因此,初步确定蔗糖添加量为60~80g/L。

表2 感官评价标准Table 2 Sensory evaluation standard

图1 蔗糖添加量对发酵液总酸含量和总糖利用率的影响Fig.1 The effect of the amount of sucrose added on the total acid content and total sugar utilization of the fermentation broth

由表3可知,随着蔗糖添加量的增加,感官评价分值呈现先升后降的趋势,这是因为蔗糖添加量过低或过高,会导致发酵液偏酸或偏甜,而当蔗糖添加量为80g/L时,发酵液酸甜可口,品质最佳,感官评价分值最高。

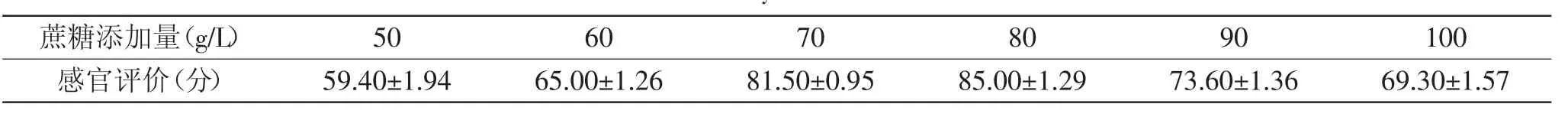

表3 感官评价结果Table 3 Sensory evaluation results

所以,综合考虑蔗糖添加量对固定化共生发酵效果的影响,确定蔗糖添加量为80g/L。

2.1.2接种量对发酵液的影响发酵液中总酸含量是判断红茶菌成熟的主要指标之一,当总酸含量达到6~10g/L时即认为发酵成熟[15]。由图2分析可得,随着接种量的增加,发酵液的总酸含量和总糖利用率均不断增加,但接种量在10%~15%时发酵液的总酸含量差别不大,这是由于接种量过大时,酵母菌J和醋酸菌C会大量消耗发酵液中的营养物质用于它们自身的繁殖,同时伴随着大量代谢废物的产生,从而不利于获得所需的发酵产物[16]。同时,接种量大于10%时,发酵液中总酸含量过大,影响发酵液品质;而接种量为2.5%时,发酵不彻底,发酵液的总酸含量仅为4.73g/L,达不到红茶菌成熟时要求的标准,这说明接种量过高或过低,都不利于红茶菌的发酵,因此,初步确定接种量为5%~7.5%。

图2 接种量对发酵液总酸含量和总糖利用率的影响Fig.2 The effect of the inoculum rate on the total acid content and total sugar utilization of the fermentation broth

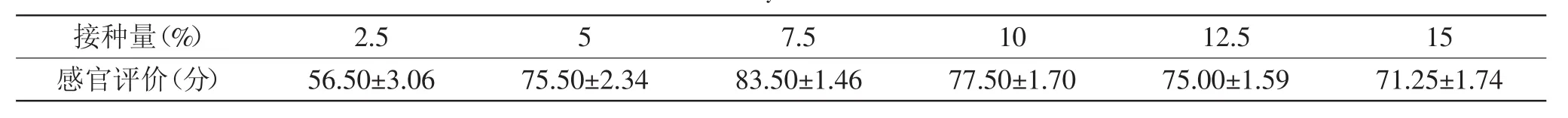

由表4可知,在实验范围内,随着接种量的增加,感官评价分值呈现先升后降的趋势,当接种量为7.5%时,感官评价分值最高,这说明采用7.5%的接种量制得的红茶菌液品质最好。

表4 感官评价结果Table 4 Sensory evaluation results

因此,综合考虑接种量对固定化共生发酵效果的影响,确定接种量为7.5%。

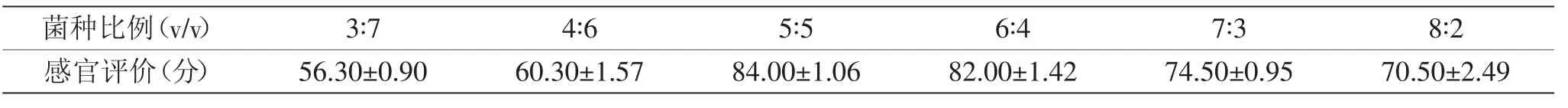

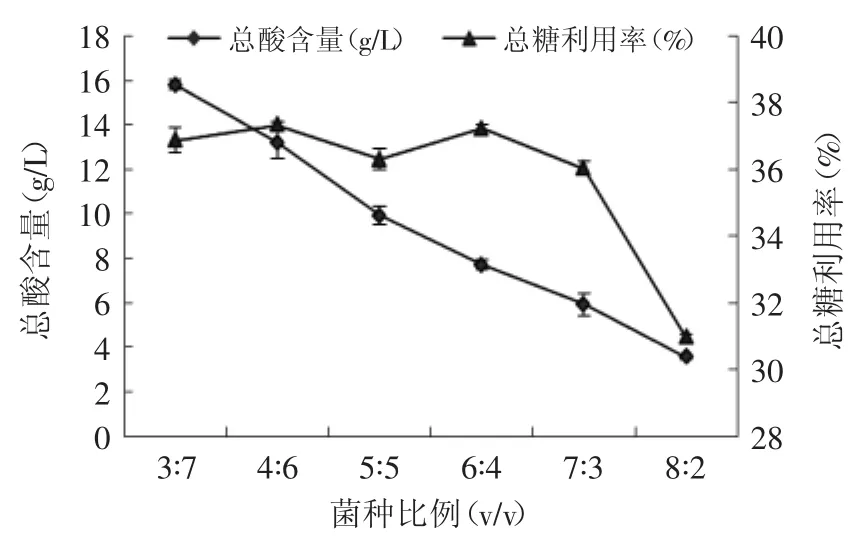

2.1.3菌种比例对发酵液的影响从图3可以看出,随着醋酸菌C的比例不断减小,发酵液的总酸含量呈递减趋势,这是因为醋酸菌C的作用是氧化乙醇产生乙酸,乙酸又是构成发酵液中总酸的主要组成成分。菌种比例为8∶2时发酵液的总糖利用率较低,其他五种菌种比例的发酵液的总糖利用率变化不大。当酵母菌J与醋酸菌C比例大于6∶4时,发酵液的总酸含量低于6g/L,达不到红茶菌成熟标准,而当酵母菌J与醋酸菌C比例为4∶6、3∶7时,总酸含量过大,发酵液过酸。因此,初步确定菌种比例为5∶5、6∶4。

由表5可知,在实验范围内,随着醋酸菌C的比例不断下降,发酵液的感官评价分值,呈现先升后降的趋势,当酵母菌J∶醋酸菌C为5∶5时,感官评价分值最高。

所以,综合考虑菌种比例对固定化共生发酵效果的影响,确定酵母菌与醋酸菌比例为5∶5。

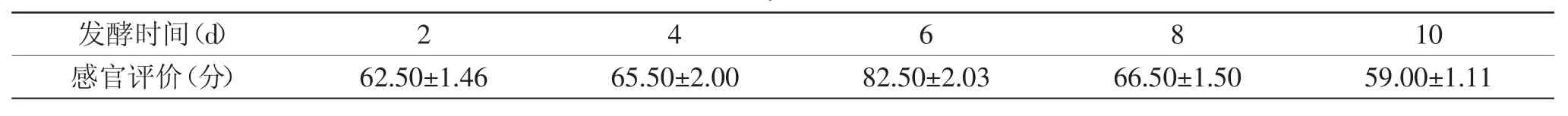

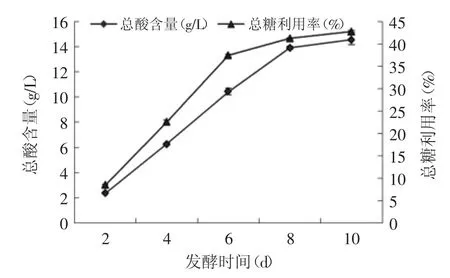

2.1.4发酵时间对发酵液的影响从图4可以看出,发酵时间从2~10d时,发酵液中总酸含量和总糖利用率随发酵时间的延长均呈增长趋势,总糖利用率的增长趋势快于总酸含量,这是因为红茶菌中的酵母菌和醋酸菌生长繁殖不仅需要消耗糖类物质,而且乙酸、乙醇等产物的生成也需要通过糖类物质的转化。而发酵时间为6d时,发酵液中总酸含量为10.45g/L,可达到红茶菌发酵成熟的标准。

表5 感官评价结果Table 5 Sensory evaluation results

表6 感官评价结果Table 6 Sensory evaluation results

图3 菌种比例对发酵液总酸含量和总糖利用率的影响Fig.3 The effect of the ratio of strain inoculum on the total acid content and total sugar utilization of the fermentation broth

图4 发酵时间对发酵液总酸含量和总糖利用率的影响Fig.4 The effect of fermentation time on the total acid content and total sugar utilization of the fermentation broth

由表6可知,发酵时间过短或过长时,感官评价分值偏低,发酵液品质不佳,当发酵时间为6d时,感官评价分值最高,发酵液品质较好。

因此,综合考虑发酵时间对固定化共生发酵效果的影响,确定发酵时间为6d。

2.2正交实验

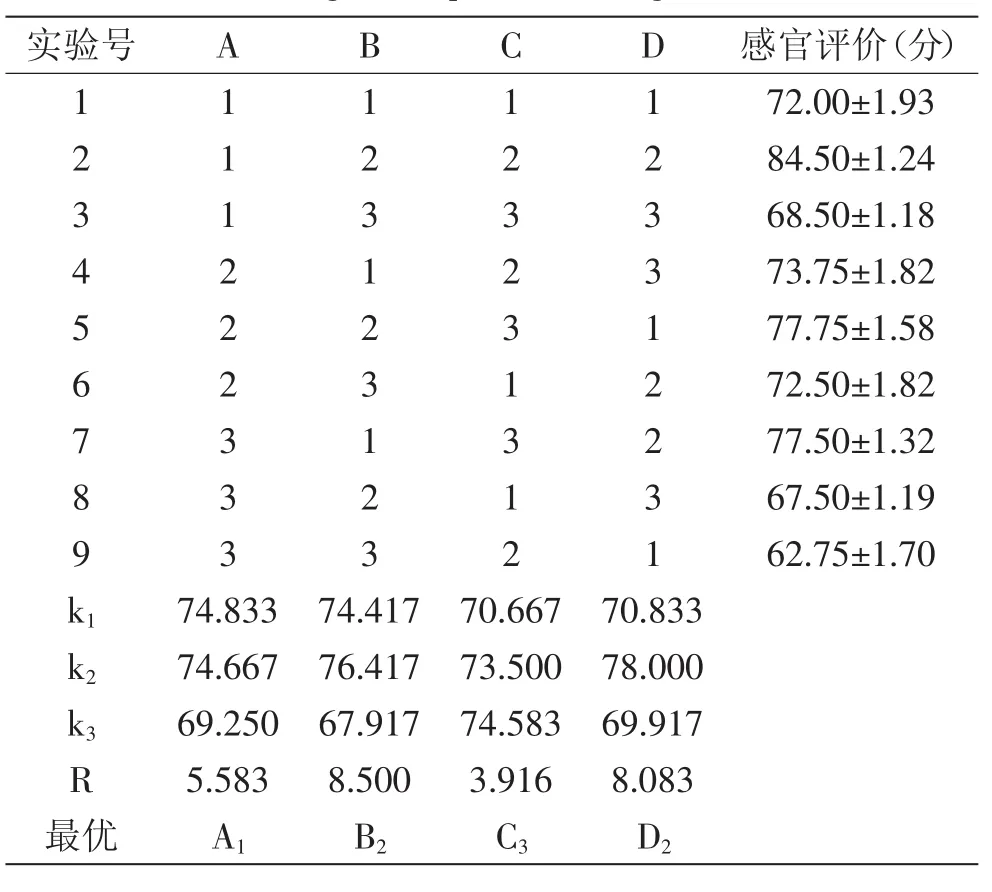

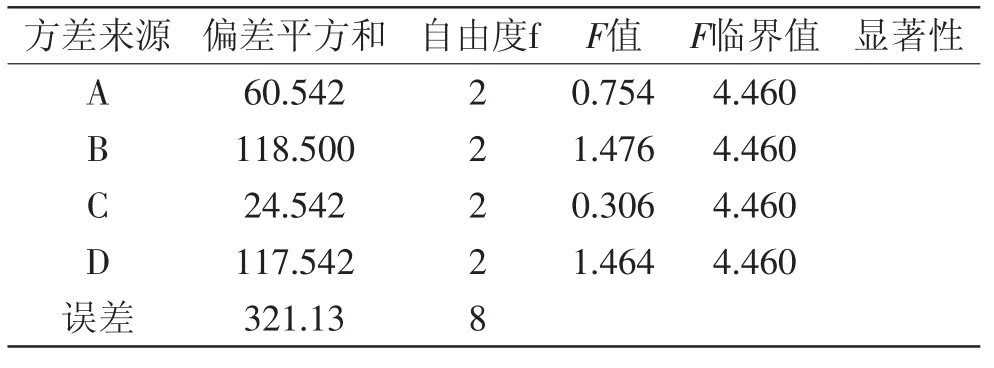

为确定固定化共生发酵红茶菌饮料的最优工艺,在单因素实验结果的基础上,设计正交实验进行优化,正交实验结果以及方差分析分别如表7、表8所示。

表7 正交实验设计与结果Table 7 Orthogonal experiment design and its result

表8 实验结果方差分析Table 8 Experimental results and analysis of variance

由表7得知,选择的四个因素对固定化菌发酵的影响程度由大到小依次为B>D>A>C,即接种量>发酵时间>蔗糖添加量>菌种比例。直接比较表7中的9组实验结果可以看出,A1B2C2D2组合发酵所得红茶菌饮料的评分最高,而比较各因素的k值可得,最优工艺组合为A1B2C3D2。另外,从表8可知,各因素对红茶菌饮料感官评价的影响均不显著。

所以,将组合A1B2C2D2和组合A1B2C3D2再次分别进行多次重复实验,得到发酵液的感官评价分值的均值分别为84.50、87.00分,从而确定固定化共生发酵红茶菌饮料的最优工艺为A1B2C3D2,即蔗糖添加量为70g/L,接种量为7.5%,菌种比例为6∶4,发酵时间为6d。在此条件下,制得的红茶菌饮料色泽均匀,香味怡人,酸甜可口,具有红茶菌发酵液特有的风味。

3 结论

利用固定化细胞技术实现了红茶菌饮料的固定化共生发酵,通过单因素和正交实验最终得出固定化菌发酵红茶菌饮料的最佳工艺条件为:蔗糖添加量为70g/L,接种量为7.5%,菌种比例(酵母菌J∶醋酸菌C)为6∶4,发酵时间为6d;四个因素对固定化菌发酵效果的影响程度由大到小依次为接种量>发酵时间>蔗糖添加量>菌种比例。在此条件下进行红茶菌饮料的发酵,得到的红茶菌饮料色泽均匀,香味怡人,酸甜可口。

[1]P J BLANC.Characterization of the Tea Fungus Metabolites[J].Biotechnology Letters,1996,18(2):139-142.

[2]食品科技杂志社编.红茶菌与健康长寿[M].北京:工商出版社,1981.

[3]Kombucha Tea:What’s All the Hoopla.http://www.kombu. de/hoopla.htm.

[4]G W Frank.The Fascination of Kombucha.http://www.kombu. de/fasz-eng.htm.

[5]段葆兰.健康之友红茶菌[M].北京:北京科学普及出版社,1982.

[6]何珗,林庆胜,郝卫宁,等.生物固定化技术及其应用研究进展[J].生物技术通报,2009(S1):88-93.

[7]Y Kourkoutas,A Bekatorou,IM banat,et al.Immobilization technologies and support materials suitable in alcohol beverages production:a review[J].Food Microbioloyg,2004(21):377-397.

[8]Kim Ji-Eun,Lee Eun-Jung,Kim Hyoun-Ee,et al.The impact of immobilization of BMP-2 on PDO membrane for bone regeneration[J].Journal of Biomedical Materials Research Part A,2012,100A(6):1488-1493.

[9]Liu Lijian,Zheng Jingjing,Fang Guijie,et al.Improvement of the homogeneity of protein-imprinted polymer films by orientated immobilization of the template[J].Analytica Chimica Acta,2012,726:85-92.

[10]Carcamo Valeska,Bustamante Elena,Trangolao Elizabeth,et al.Simultaneous immobilization of metals and arsenic in acidic polluted soils near a copper smelter in central Chile[J]. Environmental Science and Pollution Research International,2012,19(4):1131-1143.

[11]Ashtari Khadijeh,Khajeh Khosro,Fasihi Javad,et al.Silicaencapsulated magnetic nanoparticles:Enzyme immobilization andcytotoxicstudy[J].InternationalJournalofBiological Macromolecules,2012,50(4):1063-1069.

[12]任二芳,麻少莹,黄夏,等.海藻酸钠—明胶协同固定化红茶菌制备工艺的优化[J].南方农业学报,2013,44(7):1178-1183.

[13]华南理工大学等编.食品分析[M].北京:中国轻工业出版社,1994.

[14]任二芳.固定化共生发酵红茶菌饮料的研究[D].南宁:广西大学,2013.

[15]王硕.醋酸菌的分离与鉴定以及红茶菌培养的研究[D].合肥:安徽农业大学,2008.

[16]玛丽娜.红枣醋的开发研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2005.

Study on the preparation process of Kombucha beverage of symbiosis fermentation by immobilized cell technology

REN Er-fang1,NIU De-bao1,GUO Hai-rong2,*,LIU Gong-de1

(1.Guangxi Subtropical Crops Research Institute,Nanning 530001,China;2.Light Industry and Food Engineering Institute,Guangxi University,Nanning 530004,China)

Kombucha beverage of symbiosis fermentation by immobilized cell technology had an important significance for its industrial production.In this experiment,the total acid content,total sugar utilization and sensory evaluation results of the fermentation broth was used as index.In the first,the study discussed the effects of fermentation conditions including the amount of sucrose added,the inoculum rate,the ratio of strain inoculum and the fermentation time on symbiosis fermentation of Kombucha beverage by immobilized cell technology.And then orthogonal experiment was used to optimize the preparation process of Kombucha beverage of symbiosis fermentation by immobilized cell technology.The results showed that the optimal condition of symbiosis fermentation of Kombucha beverage by immobilized cell technology for:the amount of sucrose added was 70g/L,the inoculum rate was 7.5%,the ratio of strain inoculum was 6∶4,fermentation lasted 6 days. The Kombucha beverage produced according to this preparation technology remained uniform color,pleasant aroma,the distinctive flavor of mellow sweet and sour.

immobilization;mixed culture fermentation;Kombucha beverage

TS275.4

A

1002-0306(2015)12-0193-05

10.13386/j.issn1002-0306.2015.12.032

2014-08-29

任二芳(1986-),女,硕士研究生,研究方向:功能食品开发与生物发酵制品研究。

郭海蓉(1962-),女,教授,研究方向:糖料资源功能与综合利用研究。

广西壮族自治区亚热带作物研究所专项资金项目(桂热研201409)。