遵体识文,循文而教:教出课文的“个性”

2015-10-29郭吉成

郭吉成

一篇课文应该教什么和怎么教,这是关系到教学内容和教学方式选择的问题,当然也是关系到教学效果的问题。这样一个课堂教学的核心问题,在教师的教学中还没有得到根本解决,教学中忽视文体、忽视“教材”(课文)的现象普遍存在。下面结合笔者近日所听的几堂课谈些感受。

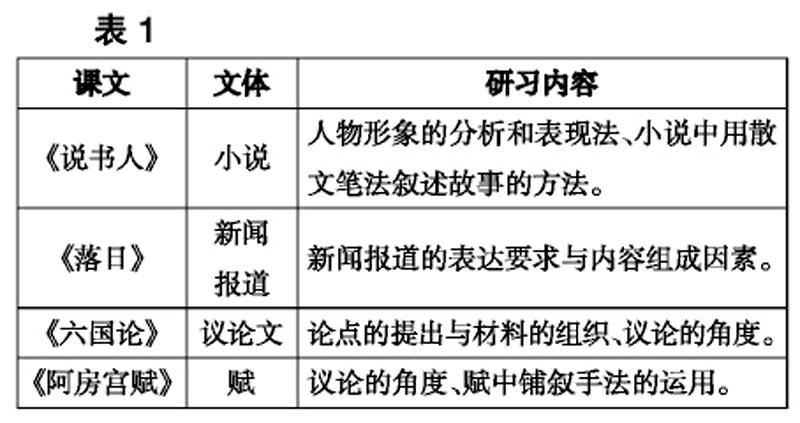

所听的课分别是师陀的《说书人》、朱启平的《落日》、苏洵的《六国论》、杜牧的《阿房宫赋》,教材采用的是苏教版《高中语文》必修一和必修四。这四篇课文是四种不同的文体,依次分别是小说、新闻报道、议论文(文言)、赋。教材的编者在编写这四篇课文的研习内容时,依据文体对学生提出了不同的研习指向,如表1所示。

表1

表1中至少有三点信息值得我们关注:一是教材中的“研习内容”指向文体,突出了文体这一文章的重要要素;二是教材的编者对每篇课文教什么有着明确的规定;三是教出文体特征来是编者的意图与期望。因此,从教者的角度来说,应该在充分理解教材的内容体系与教学指向的基础上,根据教材的意图来确定教学的核心内容。这样,课文才能教出个性来。

但事实上,从四堂课的教学来看并没有体现教材的意图。四堂课在教学内容的选择上几乎一致性地倒向了“理解文本的思想内容”,几位教师不断地在引导学生讨论文本写了什么、表现了什么,而置课文文体、教材意图指向于不顾,没有一堂课是从文体特征出发按照教材规定的教学指向去教学的。也正因为是这样,学生在学习过程中不断地讨论课文写了什么、表现了什么,过分关注文本的内容或主旨,整个课堂教学就是在反复地找用得好的词语、句子,讨论哪些词语或句子对表达主题有作用中进行,课堂教学碎片化、雷同化、模式化现象严重。教者谆谆,学者恹恹。下面以两堂课的教学讨论为例进行阐述:

先看《说书人》这堂课。《说书人》是一篇在人物刻画和情节结构上有着特别之处的小说。但教师在上《说书人》时,不去分析刻画人物的方法,不去讨论小说“散文叙事法”的表现方式,而只是停留在“说书人是怎样一个人”的讨论上。围绕着这个问题的讨论,把对课文的研习带向了“说书人为什么会有这样的遭遇”“作者要表现怎样一种社会形态”上去,可知,教学的重心已经偏离了“这篇”教材所期望完成的教学内容。从教材所处的板块内容及后面设置的研习问题的要求来看,这一板块中安排了两篇小说:前一篇是《最后的常春藤叶》,研习的重点是情节的结构法(欧·亨利笔法);后一篇是《说书人》,研习的重点是人物形象的特征与刻画方法及小说的散文化叙事法。教材所设定的教学内容指向是很清楚的,就是要把它当作小说来上。因此,上这篇课文首先是要上出小说的特点来,而重点是在人物形象的刻画方法(散文化的叙事方式)的学习上。至于“说书人是怎样一个人”“他为什么会有这样的遭遇”这些问题,教学中当然不能回避,但绝不是这篇课文教学所要讨论的重点所在,因为这些问题不是教材所要求的教学指向,而且学生阅读理解并不难(当然,理解的程度不可能一致,也不应该要求所有阅读者一致)。鉴于此,教学这篇课文,教师就应该重点抓住“人物形象刻画的分析”“散文化叙事法的运用”这两个核心问题来设计课堂教学,这样的教学才是依据文本特质、关注学生学习期望的学有所得的语文教学。

再来看看另一位教师上《阿房宫赋》。《阿房宫赋》是一篇借古讽今的赋体文。教学这篇课文当然需要让学生去理解文中所要表现的主旨,但依据教材编者的意图(见课文后面的研习思考),教学重点是在学习这篇赋的表现方法上,即作者是如何通过铺陈的方式去表现“秦爱纷奢”的,如何选择角度去表现“秦亡”这一历史事件的,又是如何借古讽今去讽谏当今王朝的。也就是说,教材将理解这篇赋的表现角度的选取方法和表现方式的选用作为教学的主要内容,而理解课文所要表现的主旨是建立在对文章表现方式的学习上的。教材这样安排这篇课文的教学内容既突出了作为“赋”的文体意识,也体现了语文课的“语文性”特质,将语文内容的学习置于文章思想(或主旨)内容的学习之前。应该说,从语文学习的角度来看,这样的教学安排是合适、合理的。但笔者在听课中,却没能看到正确地理解编者意图的教学设计出现。教师在上这篇课文时,同样将更多的时间放在了对文章思想内容的分析理解上。教师在课堂上让学生讨论了两个主干问题:一是这篇赋作者想要表现什么?二是作者写这篇赋的目的是什么?采用的教学方式是让学生从文中找出相关的句子或段落来印证。整堂课学生就在那里忙于找句子,忙于找段落,忙于说理由,看起来很热闹,但问题是选择这样的课堂教学内容和方式来教学符合教材所规定的教“这篇”课文的意图吗?切合作为教材的“这一篇”课文学习的选择吗?能达成作为“这一篇”课文的语文学习的效果吗?课后,笔者随机抽问了几个学生,没有一个学生知道这篇作为赋体的文章“赋”的特征表现在哪些方面,也没有学生能比较正确地回答出作者为什么要花那么多的笔墨去描写阿房宫的建筑、宫女、财富。因此,这堂课虽然学生知道了借古讽今这种表现手法的概念,也知道了秦灭亡的原因和作者写这篇赋的目的,但教材所规定应该学习并弄懂的内容学生却不甚清楚。虽然课堂上很热闹,学生积极配合老师的教学行动,但因为没有抓住“这篇”课文教学的牛鼻子,教学目标的达成是大打折扣的。

为什么会出现这样的问题,原因是多方面的,其中“漠视文体、忽视教材”是主要的问题。

笔者以为,教师应该明白,语文教材是教学设计与课堂教学的“本”,是教学内容、教学方式选择的出发点,它规定了教学的序,规定了“这篇课文”应该教什么和怎么教。严格地说,语文教学的一切活动都应该围绕教材的指向要求展开。教材是有着严格的编排体系的,教材选什么样的文章,文章安排在哪个单元板块,文章之间为什么要按这样的序编排等,都是需要根据板块内容的组合、知识的学习、能力的提升、思维的发展等来科学地通盘考虑的,而绝不是随意地“搭积木”,否则教学就会盲目无序,这就是教材存在的意义与价值。也正因如此,无论是作为课程学习的语文教学,还是作为学科学习的语文教学,都要按照所选择教材的指向要求去教学,并在教学中尽可能充分地体现和实现教材的意图,真正实现选择“这本”教材的“这一篇”文章教学的意义。一切漠视教材的存在,漠视教材对“这一课”教学(或学习)提出的要求去设计教学的做法,都会出现目前存在的教学“这一课”和教学“那一课”在内容选择、方式选择上没有什么区别的问题。要解决这一问题,需要我们每一个教者认真地研究教材,关注教材的全部,做到心中有数,统筹安排。“一个合格的教师备的是一年的教材,一个优秀的教师备的是三年的教材”,这句话说的就是教学要把教材装在心中的意思。endprint

我们常说,语文课要有个性。怎样做到有个性?其中很重要的一点,就是要依据文本特性正确地选择教学内容,灵活而科学地处理教材,合理合适地设计教学问题。这里的文本特性包括了文体和文章内容两个方面。文体决定了文章应该这样表现而不能那样表现,有人形象地把文章的体裁比作人的血型,这是有道理的。不同血型的人会有不同的性格脾性,不同的文体有着不同的表达差异、组织差异、阅读差异、认知差异。因此,认识文体是教学的起点,后面的教学活动应该都在认识文体的基础上开始并围绕着展开。这就是我们常说的,拿到一篇课文首先要知道它是什么,然后再决定该教什么和怎样教。有了文体意识,课文教学的个性就有了基础。前面所展示的两堂课为什么会缺乏个性?为什么会出现教学内容选择的雷同性?除了漠视教材的存在外,还有一个很重要的原因就是文体意识淡薄,忽视了“这篇课文”文体的客观存在。

当我们有了教材意识,有了文体意识后,教学也就能避免东一榔头西一棒地“找找”“说说”“议议”式的教学碎片化、概念化和程式化现象。我们应该明白,语文课不是把文本内容概念化,而应是将概念的内容具体化;语文教学也不是将完整内容一个个地碎片化,而是将一个个具体的内容完整化。教学过程需要对内容具体化,但具体化的教学过程是为了教学内容的完整化,这正如解剖麻雀是为了更好地认识整只麻雀一样。让学生从语言文字本身走进文本,在细读中去把握文本语言和内容的本质,这是语文教学的正途。语文教学不是冷藏知识,而是激活知识,语文教学内容的确定也不是建立在“是什么”的基础上,而是建立在思考“为什么这样表现”和“怎样表现”的基础上的,而这一切的基础是由教师的文体意识和教材意识决定的。以文学作品的教学为例,文学作品是作者借助或小说、或散文、或诗歌这些文学体裁来表达对生活的独特的思考,正因如此,每个文本都是“这种体裁”的“这篇课文”,都有着其言语“表现”上的独特性和内容的完整性。教学就是要让学生去感受这种独特和完整的表现方式,并通过学习,达到丰富语文素养、提升语文素养的目的。只有这样,课堂的教学活动才是个性化的。

真正的语文课应该是扎扎实实地落实符合教材特质的教学内容与教学目标。笔者认为,一篇课文的教学或学习应该有一个明确的文体意识和教材意识,只有这样才能真正地让学生遵体识文,走进文本,理解文本,这样的教学才能呈现出教学“这一课”的个性特点,也只有这样,才能从根本上解决学生语文素养提升的问题。否则,教或学永远都是隔靴搔痒。

遵体识文,循文而教,是语文教学的正途,也是实现语文课堂教学教出个性化的不二法门。endprint