中国城镇居民收入增长的决定机制分析

2015-10-18倪青山李梦真湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079

倪青山 李梦真(湖南大学金融与统计学院,湖南 长沙 410079)

文章利用住户调查数据讨论了我国城镇居民收入增长来源及其决定机制。从城镇居民不同收入组的收入构成和收入增长的来源构成出发,分析了不同收入组人群的变化特征和不同来源收入构成对各收入组的收入增长贡献。通过文章的分析得出,不同分项收入对于收入增长具有不同贡献,并且在各收入组中也存在着明显的差异性。

收入构成;收入增长;决定机制

1. 引言

在我国经济增长过程中,居民之间的收入差距表现出不断扩大的趋势,特别是在城镇居民中,表现的更加明显。主导这种变化趋势的根本因素在于经济增长过程中不同人群受益分布不均衡性的增强。然而,目前大多数讨论中,这种状况并没有引起足够的重视。大多数的研究文献,所更为强调的是,具有不同外在特征人群之间的收入差异,如性别、就业单位的所有制、行业等在收入及收入不均等中所起的作用,而对于收入分布不同位置人群的收入水平及其增长状况的决定机制讨论却显得非常缺乏。

从目前研究文献来看,李实、赵人伟等对我国不同时期的收入差距及其变动趋势进行了详尽的描述[1-3]。薛守刚、周云波从人口特征的角度,以天津为案例研究了影响我国城镇居民收入差距的主要因素[4]。冯炳英、雷莉认为,我国城镇居民内形成了高、低两类收入群体。引起收入差距的原因主要有经济体制、行业差距、非法收入等。要缩小收入差距,应该继续完善市场经济建设,消除行业差距[5]。张沂、胡日东认为,我国城镇内部高低收入群体的收入差距、不同地区、行业的居民收入差距在不断扩大,城镇居民的基尼系数不断上升[6]。张全红发现1985年至2005年期间,出口贸易降低了城镇贫困人口的收入份额[7]。辛岭、王艳华仅从农民受教育水平单个因素来分析其与农民收入的关系,认为农民收入和农民受教育水平之间存在长期的稳定均衡关系[8]。在国际方面,低收入人群从经济增长中获取更大收益的可能策略,可参见周华的回顾[9]。Son和Kakwani也特别关注了通货膨胀、农业占GDP的比重、开放程度以及法律环境对于经济增长的穷人受益性的影响[10]。

本文根据《中国统计年鉴》相关年份的公开数据,从不同收入组的收入构成和收入增长的来源构成出发,对2003年到2011年我国城镇居民的收入水平进行分析,探讨了不同收入组人群的变化特征和不同来源收入构成对各收入组的收入增长贡献。

2. 城镇内部不同收入组人群收入构成的变化特征

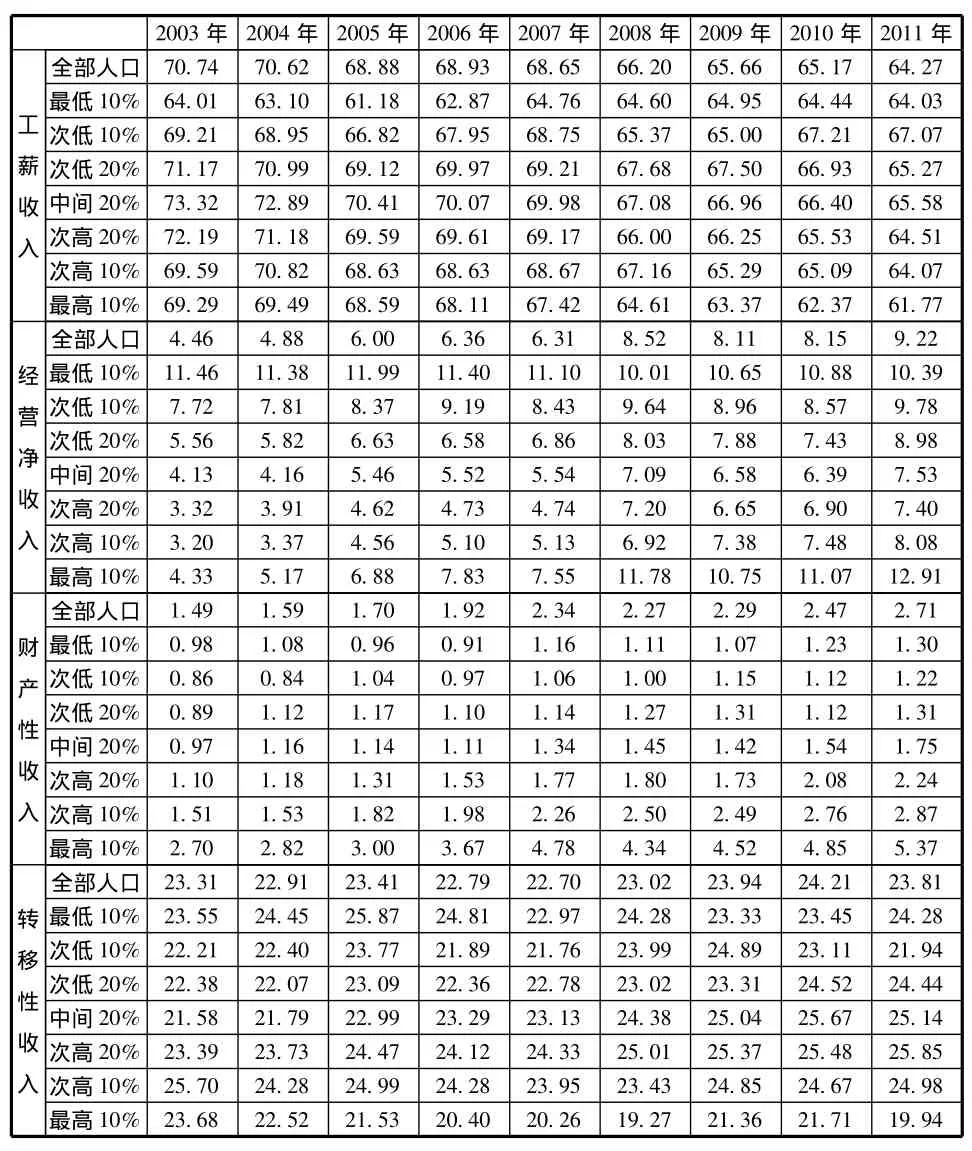

为了从总体上描述城镇居民不同收入组人群在经济增长过程中的受益分享状况,本部分将从不同收入组人群收入构成的变化特征。如表1所示。在国家统计局的收入构成中,城镇家庭人均总收入被归结为四种类型:工薪收入、经营净收入、财产性收入和转移性收入。

就工薪收入来看,这是在城镇居民收入中所占份额最大的一项收入来源,但其份额的变动趋势是下降的。在表1中所讨论的时期中,2003年的全部人口中工薪收入所占比重达到70.74%,逐年递减至2011年的64.72%,9年期间下降了6个百分点。当然,尽管如此,表2-1的结果显示,工薪收入仍是城镇居民最为主要的收入来源,并且对于不同的收入组,尽管这一比率存有某些差异,但工薪收入在收入份额构成中的相对重要地位都是一致的。从2003年到2007年期间,城镇中间20%人群组的工薪收入所占比重最高,表明城镇中间收入人群中更为主要地是由工薪阶层所构成的。在中间收入20%人群中,2003年工薪收入比重高达73.32%,比收入最低10%人群中工薪收入比重高出将近10个百分点。但这一比率差距也是在逐渐缩小的,例如到2007年这两个收入组人群的工薪收入比重差异下降至5个百分点。而此后收入中间20%和最低10%人群的工薪收入比重差异则通常只有1-2个百分点。值得注意的是,工薪收入比率的变化趋势性特征在不同收入组之间是有差异的。这在收入最高与最低10%人群组的收入构成中表现得非常明显。在收最低10%人群中,工薪收入的比重是非常稳定的,只有2005年和2006年这一比率降低至61.18%和62.87%,其他年份都维持在64%左右;而在最高10%人群中,工薪收入的比重则从2003年的69.29%下降至2011年的61.77%。2007年以前,收入最高10%人群的工薪收入比重要高于收入最低10%人群,而此后这种关系被逆转。工薪收入构成比重的这种变化特征意味着,不同人群分享经济增长成果的机制渠道在这期间发生了很大的改变,工薪收入的作用在下降,而工薪收入以外的其他收入构成则在上升。

表1 城镇不同收入组的收入构成

总体而言,经营净收入在总收入构成中所占份额并不高,但从时间序列变化特征来看,具有上升的趋势。全部人口中经营净收入在总收入构成中所占比重从2003年的4.46%上升到2011年的9.22%。与工薪收入比重分布特征相反的是,家庭经营净收入构成比重在总收入分布中间人群中通常是比较低的。而在收入分布的高端与低端人群中,其相对状况也随时间变化具有明显的特点,即收入分布低端人群中家庭经营净收入的比重通常相对较高,并且比较稳定,而在收入分布高端人群中家庭经营净收入的构成份额则表现出明显的上升趋势。在总收入最低10%人群中,这一比重维持在10-12%之间,总体上是比较稳定的;即便在次低10%人群中,尽管略有上升趋势,但总体上还是比较稳定的,上升幅度并不大,极差在2个百分点以内。而总收入最高的10%人群中,家庭经营净收入在总收入中所占份额则从2003年的4.33%上升到2011年的12.91%,增长了8个百分点以上。这种状况也与经济结构调整之间存有非常密切的关系。肇始于上个世纪90年代中期的国有经济结构性改组的影响仍在持续,就业机会对于城镇居民收入的增长具有非常重要的影响,而此时的低收入人群更多地表现为缺乏足够的就业机会,从而选择从事家庭经营性经济活动以改善自身收入、福利状况。这一过程中,也逐渐产生了通过家庭经营活动而形成的高收入人群,家庭经营收入在高收入人群收入构成中所占比重也就逐渐上升。

最后一个收入分项是转移性收入。有必要说明的是,按照通常的理解,转移性收入最能表现收入再分配政策的影响。但由于现有公开的分项收入统计结果中,转移性收入中的养老金并没有被单独分离开来,并且养老金构成了转移性收入中非常重要的部分,因此从中我们很难分离出收入再分配政策的效应。特别是,我国当前的养老金发放仍在相当大程度上与原有的工作性质相关联的,这就使得转移性特征更加弱化了。总体而言,转移性收入占总收入的构成比重略高于1/5。这一构成份额在不同年份和不同收入组中比较稳定,不同收入组之间没有明显的差异性。

3. 不同来源收入构成对各收入组的收入增长贡献

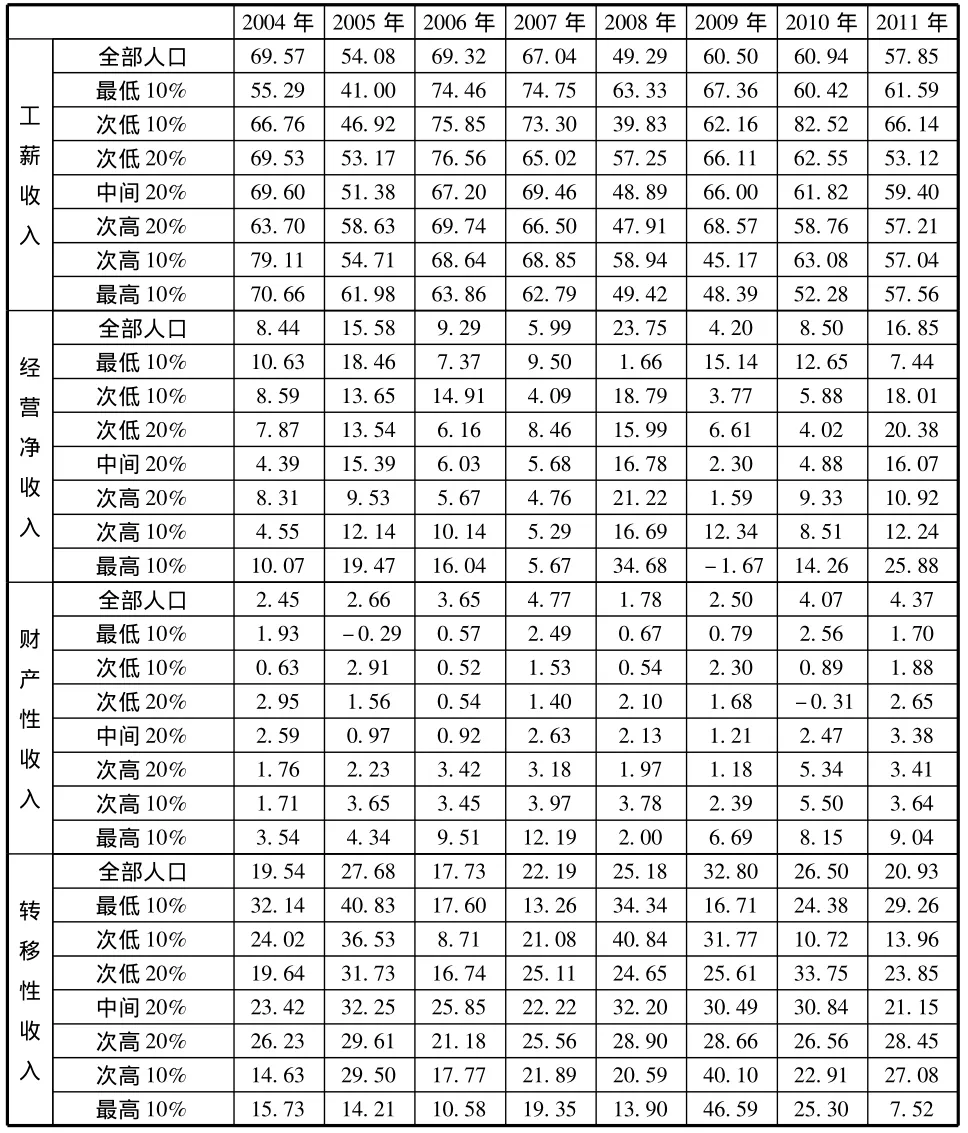

本部分是就不同来源收入构成对各收入组的收入增长贡献进行分析。表2讨论的是不同收入组在各年份中收入增长的来源构成,采用的是相应分项收入在两个年份之间的增量与总收入增量的比率,计算方式为:

其中com INC和INC分别表示相应的分项收入和总收入,下标表示年份。

总体上说,工薪收入仍是各年份、各收入组最为重要的收入增长来源,但从各年份与各收入组之间的变化来看,没有表现出表1中所显示的规律性特征。在全部人口收入增长的来源构成中,工薪收入比重总体上表现出下降的倾向,如从2004年的69.57%下降至2011年的57.85%,降低了将近12个百分点,尽管在其中的某些年份如2005年和2008年这一比重有较大的波动。从分收入组的结果来看,在表2中的早期年份中,低收入人群收入增长中的工薪收入贡献相对要低一些,而在2009年—2011年中,工薪收入对于低收入人群收入增长的贡献要略高于高收入人群,或基本持平。这一现象表明,基于就业特征的工薪收入对于低收入人群分享经济增长成果的重要性在上升,而对于高收入人群而言,其分享经济增长成果的途径从收入来源构成来看具有多样性,工薪收入的相对贡献则是在下降的。

家庭经营净收入对于城镇居民分享经济增长成果的贡献在不同年份具有较强的波动性,这突出表现在这一比率在不同年份之间表现出大起大落的特征。从全部人口来看,2005年、2008年和2011年的收入增长中,家庭经营净收入具有非常大的贡献,尤其是在2008年这一贡献份额接近于收入总体增长幅度的1/4。无论是在高收入人群还是低收入人群中,这种波动性特征都表现得非常明显。总体而言,经营净收入对于高收入人群收入增长的贡献份额通常要高于低收入人群。在2008年和2011年,经营净收入对于收入最高10%人群收入增长的贡献份额分别高达1/3和1/4。由此可见,家庭经营净收入所依以存在的家庭经营活动是城镇居民分享经济增长成果的一个重要但有风险的途径。

表2 城镇不同收入组的收入增长的来源构成

从表2来看,财产性收入对于收入增长的贡献份额是最低的,但在高收入人群与低收入人群中具有非常明显的差异性。就全部人口来看,财产性收入对于收入增长幅度的贡献份额不到5%;在收入最低10%人群中,这一贡献份额最高也仅为2.56%(2010年),但在收入最高的10%人群中,财产性收入的贡献份额在2007年高达12.19%。值得注意的是,从表2的结果来看,高收入人群组中财产性收入对于收入增长的贡献份额似乎具有某种周期性特征。如在收入最高10%人群中,财产性收入对于总收入增长的贡献份额从2004年到2007年期间呈现上升趋势;2008年急剧下滑后,又逐渐表现出持续的上升倾向。这种特征很可能与经济运行的周期性特征相关。财产性收入主要来源于利息、股息等资产性收益,而这些收益特征显然受到经济周期性波动大势的左右。

转移性收入对于总收入的增长贡献份额仅次于工薪收入。在某些情形下,转移性收入对总收入的增长贡献份额甚至可能高达40%以上,最高10%人群在2009年的总收入增长中有46.59%来自于转移性收入的贡献。总体而言,低收入人群中转移性收入在总收入中的贡献份额通常会高于高收入人群。2008年和2009年这两个年份中,转移性收入对各收入组的收入增长贡献份额相对较高,尤其是在收入分布两端的人群组中。

4. 结论

通过对城镇内部各收入组收入增长的分项来源构成讨论中可以看到,不同分项收入对于收入增长具有不同的贡献,并且在各收入组中也存在着比较明显的差异性。城镇居民收入构成比率及收入增长贡献来源表明,低收入人群越来越依赖于工薪收入分享经济增长的收益,而家庭经营收入以及财产性收入都可能构成高收入人群分享经济增长的途径。

[1]李实,别雍·古斯塔夫森,史泰丽.中国居民收入分配研究Ⅲ[M].北京:北京师范大学出版社,2008.78-104.

[2]赵人伟,基斯·格里芬.中国居民收入分配研究[M].北京:中国社会科学出版社,1994.111-159.

[3]赵人伟,李实,卡尔·李思勤.中国居民收入分配再研究[M].北京:中国财政经济出版社,1999.134-177.

[4]薛守刚,周云波.影响我国城镇居民收入差距的主要因素研究—以天津为案例从人口特征的角度所进行的分析[J].南开经济研究,2005(3):42-48.

[5]张沂,胡日东.中国城镇居民收入差距与消费需求的实证研究[J].预测,2003(2):3-6.

[6]冯炳英,雷莉.对我国城镇居民收入差距的思考[J].经济与管理,2003(7):17-18.

[7]张全红.出口贸易对我国城镇贫困的影响—基于1985~2005年中国数据的协整分析和格兰杰因果检验[J].财贸研究,2008(3):50-57.

[8]辛岭,王艳华.我国农民受教育水平与农民收入关系的实证研究[J].技术经济,2008(4):63-68.

[9]周华.益贫式增长的定义、度量与策略研究—文献回顾[J].管理世界,2008,(4):160-166.

[10] Son,H.,N.Kakwani.Global Estimates of Pro-Poor Growth [J].World Development.2008,36(6):1048-1066.