《永乐大典》所录《文选》考释

2015-10-11钟仕伦

钟仕伦

( 四川师范大学 文学院,四川 成都 610068 )

《永乐大典》所录《文选》考释

钟仕伦

( 四川师范大学 文学院,四川 成都 610068 )

今存《永乐大典》实际所录《文选》共 47则,除少数作品为全部收录外,大多数都是与《永乐大典》的韵目相关的《文选》作品的摘录。《永乐大典》所录《文选》的版本似源于赣州学刊本,为六臣注本中的“李善—五臣注”系统。从考释的情况看,《永乐大典》所录《文选》不仅为《文选》版本学提供了一个可资研究的对象,而且有用于唐钞《文选》集注本、敦煌写本、胡刻本、明州本和景宋本的校勘,具有一定的文献价值。

《永乐大典》; 《文选》; 赣州学刊本; 李善—五臣注; 考释

一、《永乐大典》所录《文选》概况

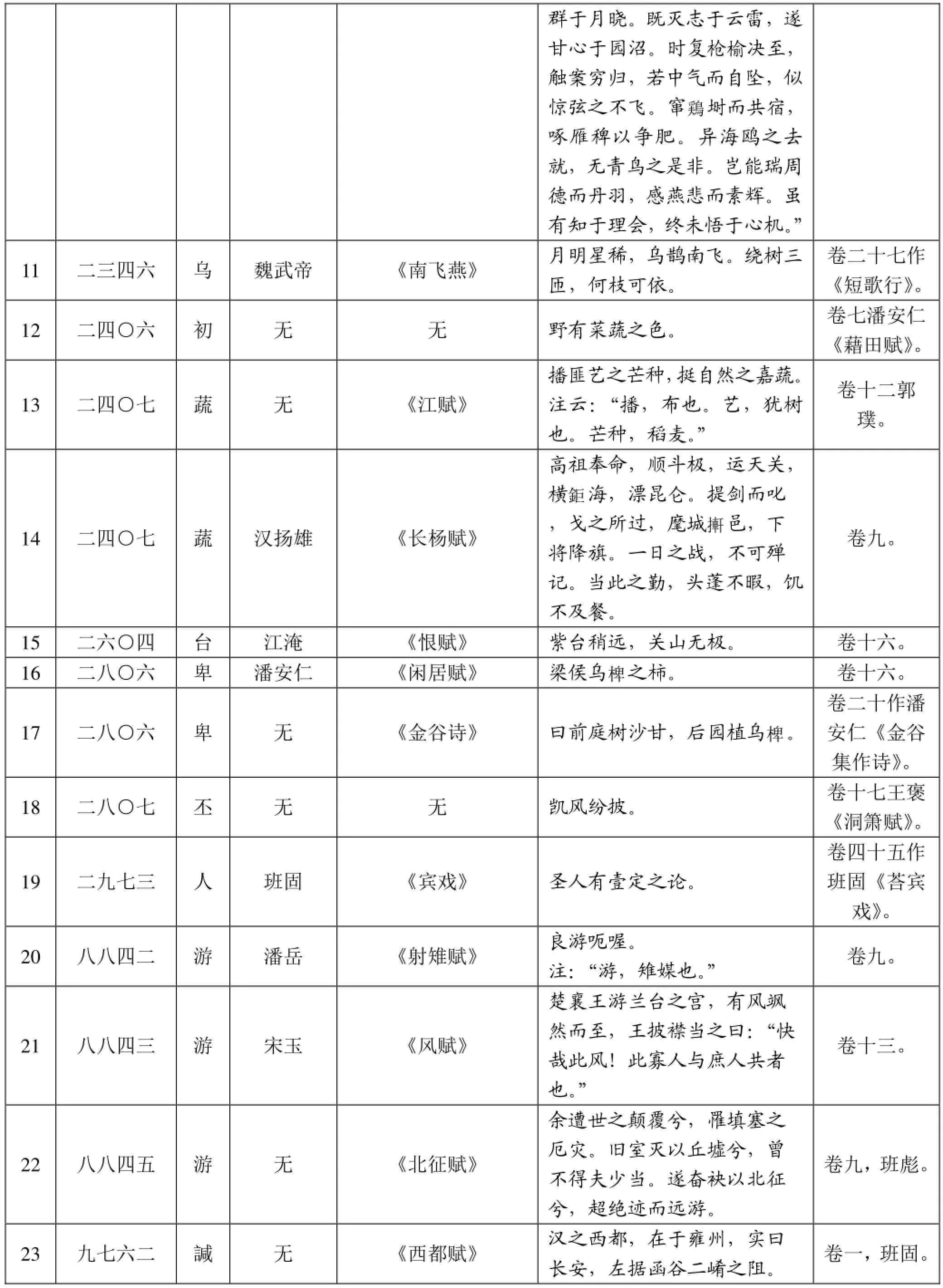

现存《永乐大典》自卷六六二廱韵至卷二○八五一檄韵分别以“《文选》”之名载录《文选》一共53则(篇),其中有5则似非《文选》作品,1则分录两韵,实际辑录 47则(篇)。除少数作品为全篇收录外,大多数都是与韵目相关的《文选》作品的摘录。《永乐大典》所录《文选》(以下简称“大典本”),清代“选学”少有考辨,目前学界对此也研究不多,似尚有进一步讨论的必要。

通过几十年的发展,今日之“选学”已成了一门国际性的显学,“与传统玄学相比更多地呈现出开放性与多元性的特点”[1]167。不少珍稀版本,如敦煌写本、唐钞集注本和宋刊明州本等已经被整理出来,相应的专著和论文也发表了不少,这些成果为我们研究《永乐大典》所录《文选》提供了条件和基础。本文准备在梳理《永乐大典》所录《文选》概况的基础上,考论其版本渊源,幷举例说明《永乐大典》所录《文选》的校勘价值。现将《永乐大典》所录《文选》的内容等列表见下表,以便讨论。表格里的“卷数”是《永乐大典》的卷数,备注栏里的“卷数”是中华书局1977年出版的胡刻本李善注《文选》的卷数。

从表格可以看出,《永乐大典》所录的《文选》作品,有的有作者姓名、作品名称和全文,如刘公干的《赠五官中郎将四首》、谢眺的《休沐重还道中作》和陈琳的《为袁绍檄豫州》、《檄吴将校部曲文》两篇檄文;有的有作者姓名和作品内容但无作品名称,如谢眺“桑柘起寒烟”诗;有的有作品名称、内容但无作者姓名,如《射雉赋》;有的既无作者姓名又无作品名称,仅有内容,如王褒《洞箫赋》中的“凯风纷披”;有的没有标明“文选”二字,但却与《文选》作品有关,如杨雄的《甘泉赋》;还有的不是《文选》的作品却标以“《文选》”之目而收录,如陈渊的《代宰相谢表》、何逊的《穷乌赋》和潘安仁的《石榴赋》。

造成这种现象的原因可能是《永乐大典》“用韵以统字,用字以系事,……使观者因韵以求字,因字以考事”[ 2]1的编纂体例所决定,也与钞纂、重录成于众手有关。依韵统字,用字系事,自然多以作品涉及到相关韵目的内容句式为主,故遗漏作者或根本不需要将作者姓名和作品名称标出。成于众手,有可能对所录作品是否属于《文选》未及详审,因此有误录的现象出现。至于分录重出两韵,如扬雄的《羽猎赋》“神圣建道德以为师,友仁义以为朋”句,分别为“师”韵和“友”韵所录,则是《永乐大典》编纂体例所决定。

此外,由于今天我们能够看到的《永乐大典》为劫后余灰,不得全貌,很难对其所录的《文选》作全面的考察。但《永乐大典》所录《文选》迄今已逾六百余年,弥足珍贵,且所录的《文选》作品无论是只言词组还是全篇制作,无论是正文还是注文,均与今天通行的胡刻李善注《文选》、日本足利学校藏宋刊明州本《六臣注文选》、《四部丛刊》景宋本《六臣注文选》和敦煌写本、唐钞集注本《文选》间有出入。因此,我们下面以刘公干的《赠五官中郎将四首》和陈琳的两篇檄文为主要考证对象,试图从中探寻出《永乐大典》所录《文选》的版本来源,并举例释证《永乐大典》所录《文选》(以下简称“大典本”)与今通行本《文选》的异同。

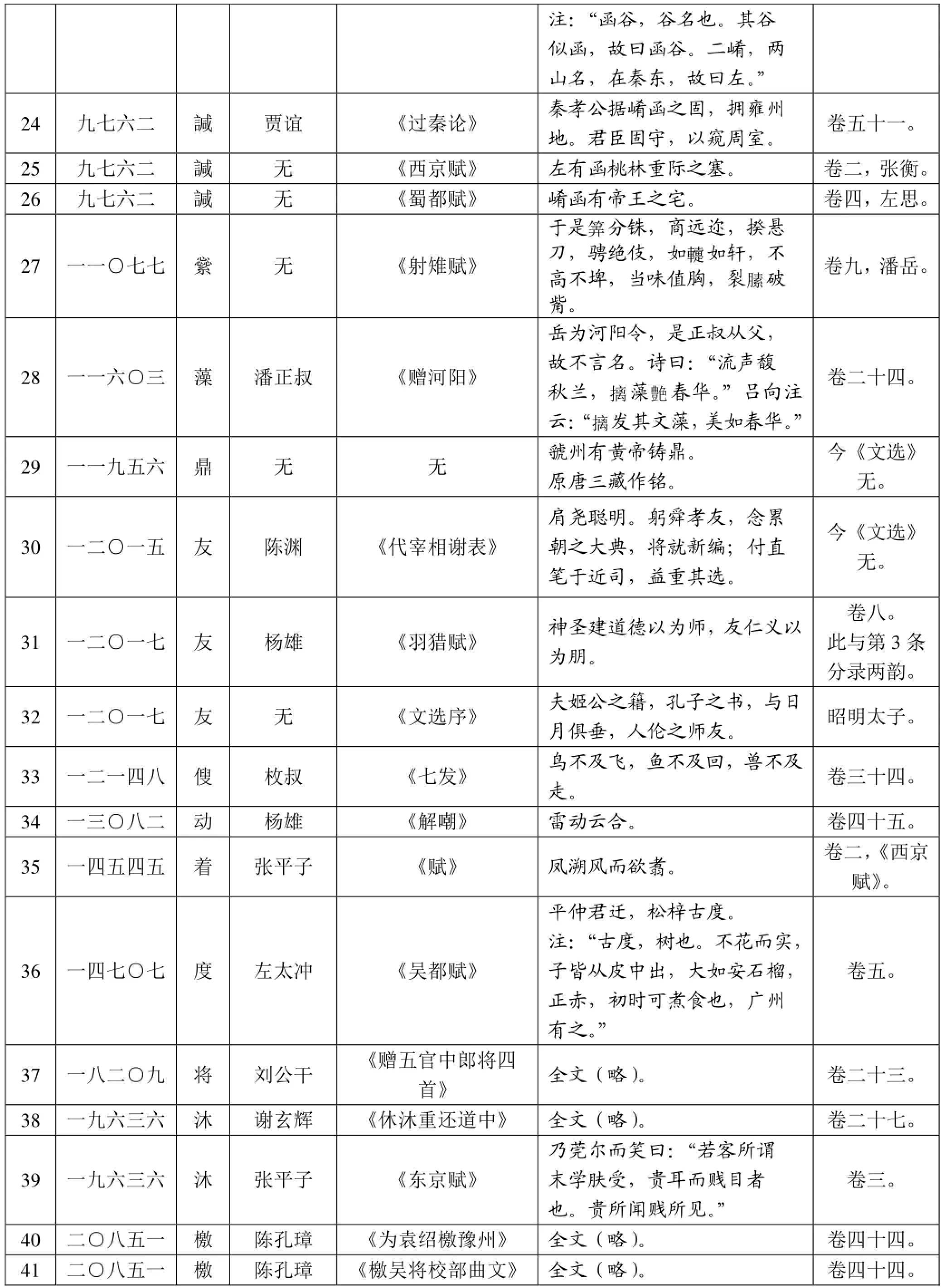

表1 《永乐大典》所录《文选》概况(续表)

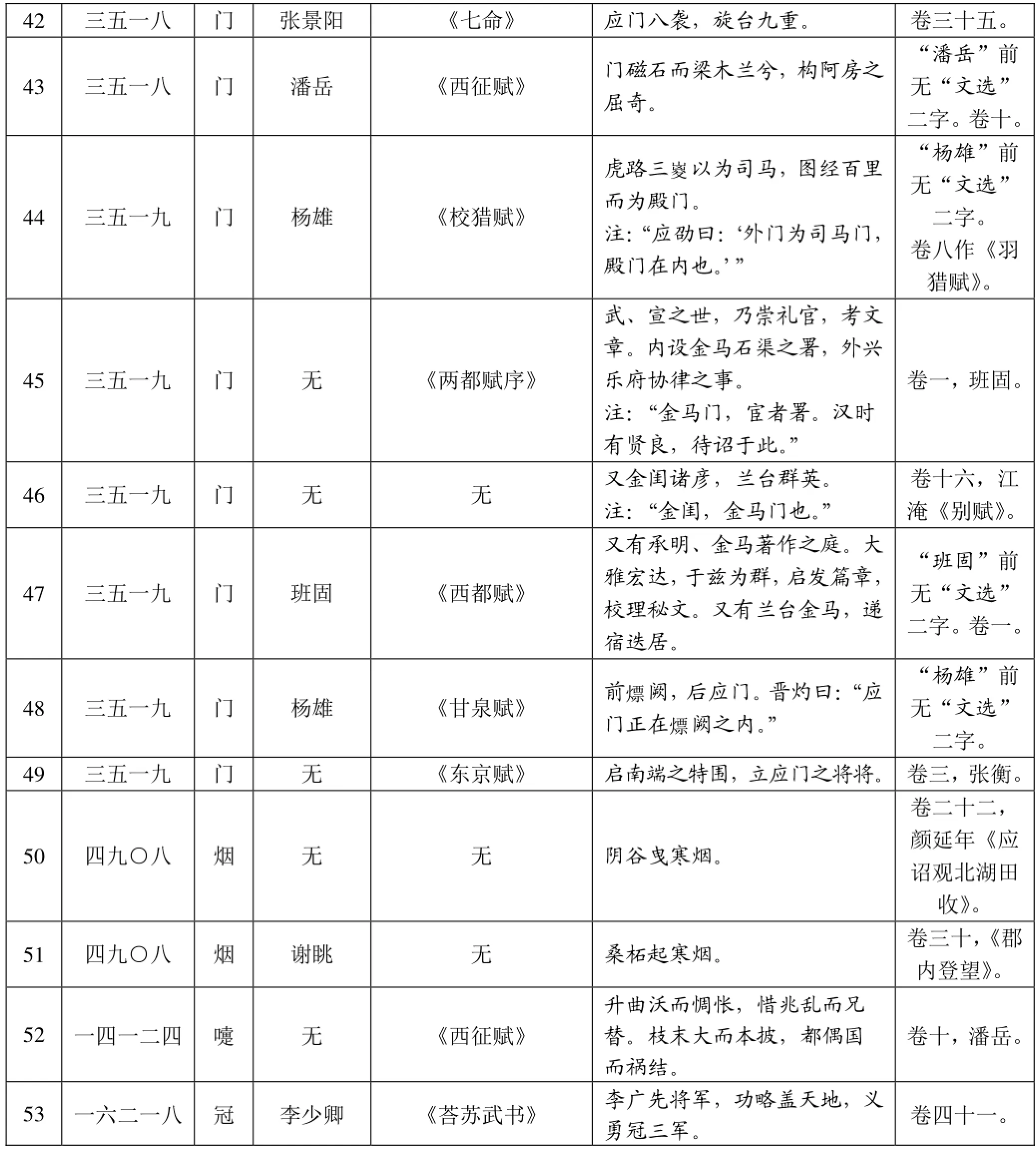

表1 《永乐大典》所录《文选》概况(续表)

表1 《永乐大典》所录《文选》概况(续表)

二、《永乐大典》所录《文选》的版本来源

《文选》的版本系统由无注三十卷本、唐钞集注本、敦煌写本、李善注本、五臣注本、六臣注本等组成。六臣注本又分“李善—五臣”和“五臣—李善”两种。这两种版本系统随时代思潮和学风文风的转变而变换李善注和五臣注的位置[3]4。从陈琳的《为袁绍檄豫州》、《檄吴将校部曲文》两篇檄文看,大典本正文的分段与唐钞《文选》集注本、景宋本《六臣注文选》相同而异于宋刊明州本《六臣注文选》与胡刻《文选》。大典本的注文以李善注居前,五臣注殿后,也异于明州本六臣注而基本相同于景宋本六臣注。校语多标明为“五臣作xx”,所使用的五臣注本恐为唐代的版本,凡“民”字皆因避太宗讳而改为“人”字。例如,陈琳《为袁绍檄豫州》“是以兖豫有无聊之民”的校语曰:“五臣作‘人’”;又如陈琳《檄吴将校部曲文》“乃神灵之逋罪,下民所同仇”,校语曰:“五臣作‘人’”,而李善注不避讳。大典本采用的李善注本也与胡刻本的李善注不尽相同。因此,大典本《文选》似为另一系统的“李善—五臣”注本。

“李善—五臣”注本现存最早的祖本是刊刻于北宋绍兴、淳熙间的赣州本,后有建州本和覆刻建州本的茶陵本。屈先生说,今传《六臣文选》以“北宋时蜀中裴宅所印卖为第一刻。今传宋本六臣注尚有绍兴二十八年(1158)明州重修本(《天禄琳琅书目后编》卷七、《爱日精庐藏书志》卷三十五),赣州学刊本(即《天禄琳琅书目》卷三所载赵孟俯、王世贞藏本,又见《宋皕楼藏书志》卷一百十二、《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十三、《日本访书志》卷十二),及《四部丛刊》景印宋本(似即属于赣州刊本系统,而补写之页甚多)。元明时所传茶陵陈仁子《增补六臣注文选》六十卷(《天禄琳琅书目》卷十、《善本室藏书志》卷三十八),李善注居前,即出于赣州本(《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十三)。而吴郡袁褧嘉趣堂翻刻广都裴宅本《六家文选》六十卷,在明代最为有名,此书始于嘉靖甲午(十三年,即1534年),刊成于己酉(二十八年,即1549年),计十六载(《天禄琳琅书目后编》卷十九、《善本室藏书志》卷三十八、《明代版本图录初编》卷六),五臣在前,善注居后”[4]34。据屈先生之说可知,《六臣注文选》现流行的明州重修本和赣州本为两个主要版本系统。今明州本五臣居前,善注居后,而茶陵本则李善注居前,五臣注居后,正与大典本相同。大典本的正文与注文也多同于茶陵本而异于明州本。

元代的《文选》刊本,除了赵孟俯藏有的赣州学刊本六臣注《文选》外,尚有张伯颜的李善注刊本。钱大昕《十驾斋养新录》卷十三“《文选》元椠本”条曰:“《文选李善注》元椠本,每卷首题‘奉政大夫同知池州路总管府事张伯颜助率重刊’。有前海北海南道肃政廉访史余琏序,称伯颜字曰正卿,未详其籍贯。倾读郑元佑《乔吴集》,有《平江路总管致仕张公圹志》,盖代其子都中作。文称:‘张氏,长洲之项城人,公讳世昌,字正卿。以谨饬小心仕于朝,儤直殿庐,成宗赐名伯颜。由将作院判官,累仕庆元路同知。延佑七年,升奉政大夫池州路同知。泰定五年,改福宁州尹。后迁漳州路总管。告老,以平江路总管致仕。’乃知伯颜为吾吴人,宜其文雅好事,异于俗吏矣。”[5]337由钱大昕所记可知,张伯颜的《文选》刊本为李善注本,刊刻时间在元代的延佑七年(1320)至泰定五年(1328)之间。从时间上说,张伯颜刊本为已知较接近大典本李善注的刊本。斯波六郎说张伯颜的刊本源于尤袤本,傅刚教授以今存北京图书馆的张伯颜本“与尤本校,可看出二本之间的传承关系”[6]152。但今大典本的李善注并没有用到这个刊本。梁章鉅在作《文选旁证》时,曾用到元代张伯颜刊本,今《旁证》在考订扬雄《羽猎赋》“友仁义与之为朋”时,尚未得其真本(详后考释举例部分)。如大典本的李善注本为元张伯颜刊本,梁章鉅当不至于忽略此条而疏于考证。因此,大典本所用之李善注的底本非出于尤袤刻本,且今胡刻尤本亦有不同于大典本的地方(详后考释举例部分)。大典本的版本到底直接来源于茶陵本或赵孟俯的藏本,由于材料的缺乏,今天还难以确证。但大典本源于赣州学刊本似有可能。以下试举例证明之。

大典本陈孔璋《为袁绍檄豫州》“耳(校曰:‘五臣作尔。’)乃大军过荡西山”句中的“耳”字,胡刻本、明州本、景宋本作“尔”。胡刻本《考异》卷八曰:“茶陵本‘尔’作‘耳’。云:‘五臣作尔。’袁本云:‘善作耳。’案:此尤校改也。详文义,作‘耳’者,当句绝。《魏氏春秋》、《后汉书》此处节去,无以相证。恐尤改未必是。”[7]953胡克家《考异》(实为顾千里代作)认为,尤袤在南宋孝宗淳熙八年(1181)刊于池阳郡斋的《文选李善注》六十卷刻本中将原李善注本的“耳”改为“尔”不一定准确。今大典本作“耳”,与茶陵本同,亦可为顾说左证。

又如:大典本《文选》陈孔璋《为袁绍檄豫州》题下作:

善曰:“《魏氏春秋》曰:‘袁绍伐许,乃檄州郡。’”善曰“《魏志》曰”同翰注。翰曰:“琳避难冀州,袁本初使典文章,作此檄以告刘备,言曹公失德,不堪依附,宜归本初也。后绍败,琳归曹公。曹公曰:‘卿昔为本初移书,但可罪状孤而已,何乃上及父祖邪?’琳谢罪曰:‘矢在弦上,不可不发。’曹公爱其才,不责之。”

“善曰‘《魏志》曰’同翰注”句,胡刻本《考异》卷八曰:“注‘《魏志》曰’下至‘而不责之’,袁本此一节注与所载五臣翰注略同。其‘善曰下’作《魏志》曰‘琳避难冀州,袁绍使典文章。袁氏败,琳归太祖。太祖曰:“卿昔为本初移书,但可罪状孤而已,恶恶止其身,何乃上及祖父邪?”琳谢罪,太祖爱其才而不咎’六十一字是也。茶陵本云:‘善同翰注’,此承其误,为幷善于五臣耳。”[7]953宋尤袤所刻李善注《文选》序曰:“五臣特训释旨意,多不原用事所出。独李善淹贯该洽,号为精详。虽四明、赣上各尝刊勒,往往裁节语句,可恨。”[7]7

大典本不出与李周翰相同的《魏志》语,而代之以“善曰‘《魏志》曰’同翰注”,似为赣州刊勒“裁节”李善注之例。于此可证大典本同于赣州本系统。

再如,陈琳《檄吴将校部曲文》“夫击鸟先高攫鸷之势也”中的“击”字,明州本、胡刻本作“鸷”字。其中的“鸟”字,明州本、胡刻本作“鸟之击”。胡刻本《考异》卷八曰:“夫鸷鸟之击先高,茶陵本作‘鸷鸟先高’四字。校语云:‘击,五臣作“鸷”,有“之击”字。’袁本校语云:‘鸷,善作“击”,无“之击”字。’案:二本校语是也。尤本此处修改,乃误取五臣以乱善。”[7]953

以上三例说明,大典本的注释体例和文字均与茶陵本相同。

其二,大典本有“济曰同善注”(卷一九六三六谢玄辉《休沐重还道中》“还卭歌赋似,休汝车骑非”句注、卷二○八五一陈孔璋《檄吴将校部曲文》“昔袁术僭逆,王诛将加,则庐江太守刘勋,先举其郡,还归国家”句注)、“余同善注”(卷二○八五一陈孔璋《檄吴将校部曲文》“濞之骂言未绝于口,而丹徒之刃已陷其胸”句注、同篇“军入散关,则群氐率服,王侯豪帅,奔走前驱”句注)、“铣曰同善注”(卷二○八五一陈孔璋《檄吴将校部曲文》“若使水而可恃,则洞庭无三苗之墟,子阳无荆门之败”句注)、“良曰同善注”(卷二○八五一陈孔璋《檄吴将校部曲文》“及其抗衡上国,与晋争长,都城屠于勾践,武卒散于黄池,终于覆灭,身罄越军”句注)语,这说明大典本《文选》的原编者不仅以李善注本为底本,校以五臣注本,而且突出表明注重以名物训诂为长的李善注。这种在相同词语、典故的注释上省略五臣而保留李善注的作法证明了大典本的版本渊源似同于赣州本系统。

其三,大典本除个别地方外,与《四部丛刊》景宋本很相似,不仅善注居前,五臣居后的排列相同,而且正文和注释词语也基本相同。如陈琳《为袁绍檄豫州》“列士立功之会,可不勖哉”句中的“列”字,大典本校曰:“五臣作‘烈’字”。胡刻本、明州本作“烈”。明州本校曰:“善本作‘列’。”敦煌本、景宋本同大典本。又如大典本陈琳《为袁绍檄豫州》“其余兖豫之民,及吕布、张扬之遗众,覆亡迫胁,权时苟从,各被创夷,人为仇敌”句善注引《魏志》和《尚书》文一百十八字,《四部丛刊》景宋本同而胡刻本无。明州本善注无《魏志》文而有《尚书》文,其云:“善曰:‘吕布、张扬’,已见《九锡文》。”今明州本、胡刻本潘元茂(勖)《册魏公九锡文》有善注引《魏志》吕布、张扬文。而今所见之大典本为劫后余灰,无《文选》潘元茂(勖)《册魏公九锡文》之文,故难证大典本《文选》潘元茂(勖)《册魏公九锡文》有无善注引《魏志》文。但有一点是明确的,即大典本的善注既不同于胡刻本,也不同于源于秀州学的明州本。屈先生说,《四部丛刊》景宋本“似即属于赣州刊本系统”[4]37。今大典本与《四部丛刊》景宋本基本相同,可证大典本源于赣州本。但大典本与景宋本也偶有不同之处,如大典本扬雄《羽猎赋》“建道德以为师,友仁义以为朋”中的“以”字,景宋本作“与之”。因此,我们也很难把大典本的底本订为景宋本的原本。

第四,胡刻本李善注的体例有“已见上文”一说,而大典本李善注无此例,后之注文与前之注文相同者则照样出之。如陈琳《檄吴将校部曲文》“则七国之军瓦解冰泮”句,大典本李善注引《汉书》徐乐上书曰:“何为瓦解?吴楚齐越之兵是也。当此之时,安土乐俗之人众,故诸侯无外境之助,此之谓瓦解。”此与大典本前陈琳《为袁绍檄豫州》“必土崩瓦解,不俟血刃”李善注引《汉书》徐乐上书文完全一致。又如,大典本陈琳《檄吴将校部曲文》“屠各”一词,李善注引《晋中兴书》曰:“胡俗,其人居塞者,有屠各种最豪贵。”此与前陈琳《为袁绍檄豫州》“乃大军过荡西山,屠各左校”李善注同。

最明显的例子是在陈琳《檄吴将校部曲文》中,前后相隔不到五十字,以同一内容两次注释同一人。“偏将涉陇,则(宋)建、(韩)约枭夷,旍首万里”句,大典本李善注引《魏志》曰:“韩遂在显亲,夏侯渊欲袭取之。遂走,后渊大破遂军,得其旍麾。”又曰:“宋(原作“朱”,今校改——笔者注)建自称河首王,聚众抱罕,夏侯渊讨之。屠枹罕,斩建凉州。”此与前文“逆贼宋建,僣号河首”句,李善注引《魏志》的内容相同。这说明大典本不同于胡刻本。

从以上四个方面的考辨可以看出,大典本与茶陵本、景宋本很接近,其版本渊源似有可来自于赣州祖本的“李善—五臣注”系统的《六臣注文选》。《天禄琳琅书目》卷三载有赵孟俯收藏的三卷本赣州学刊本、元代有源于赣州本的茶陵本存世,同时也流行有张伯颜的李善注刊本《文选》,故大典本的底本很有可能是在《永乐大典》编纂时,“购天下遗籍,上自古初,迄于当世,旁搜博采”[2]1得来的“李善—五臣注”本。大典本《文选》所用李善注本,有可能是北宋天圣明道本(国子监本),所用五臣注本也有可能是陈八郎本或杭州本,甚或就是南宋或元代的赣州学刊本系统的《六臣注文选》。因数据的缺乏和今存《永乐大典》的残缺,我们现在还无法准确地考证出大典本《文选》到底采用的是哪一种刊本,但《永乐大典》所录《文选》的底本属于赣州学刊本大体上是可以确定的。冈村繁说,“《六臣注文选》很可能原本是依据《六家注文选》,即内容是以五臣注为前,李善注为后的注本而作成。《六臣注文选》仅将其中五臣注与李善注的先后顺序互换而已”[8]37。从上面举到的大典本“善曰‘《魏志》曰’同翰注”看,这个说法还有进一步讨论的必要,而且今存大典本《文选》的文字与《六家注文选》尚有出入,恐非仅仅是“顺序互换而已”。以下试举例考释之。

三、《永乐大典》所录《文选》考释举例

今《永乐大典》所录《文选》与胡刻本(〔梁〕萧统编,〔唐〕李善注:《文选》,中华书局 1977年出版)、明州本(〔梁〕萧统选编,〔唐〕吕延济、刘良、张铣、吕向、李周翰、李善注:《日本足利学校藏宋刊明州本六臣注文选》,人民文学出版社 2008年出版)、景宋本(〔梁〕萧统编,〔唐〕李善、吕延济、刘良、张铣、吕向、李周翰注:《六臣注文选》,中华书局 2012年出版)和唐钞集注本(周勋初纂辑:《唐钞文选集注汇存》,上海古籍出版社,2000年出版)、敦煌写本(罗国威撰:《敦煌本〈文选注〉笺证》,巴蜀书社,2000年版)间有出入,可作校勘之用。以下试举例考释以说明之(凡引“李善—五臣注”文以“注”字标明)。

(一)卷六六二廱韵班固《东都赋》:御明堂,临辟廱。

〔考释〕御,胡刻本、景宋本、明州本作“觐”。李善注曰:“《东观汉记》曰:‘永平三(胡刻本《考异》卷一曰:“案:‘三’当作‘二’,各本皆讹。”)年正月,上宗祀光武皇帝于明堂。礼毕,升灵台。三月,上初临辟雍。’”今按:疑大典本是。御,有“进”、“临”的意思。《诗·小雅·六月》“饮御诸友”,毛传曰:“御,进也。”[9]425朱骏声《说文通训定声·豫部》引《独断》曰:“天子所进曰御。”又引《素问·天元纪大论》“天有五行,御五位”注曰:“谓临御。”[10]396《公羊传·桓公十四年》“御廪者何? 粢盛委之所藏也。”何休注曰:“御者,谓御用于宗庙。”[11]2221《后汉书·明帝纪》曰:“(永平)二年春正月辛未,宗祀光武皇帝于明堂,帝及公卿列侯始服冠冕、衣裳、玉佩、絇屡以行事。礼毕,登灵台。”觐,谓诸侯以节气朝拜君王。《说文·见部》曰:“觐,诸侯秋朝曰觐,勤劳王事也。”段玉裁注曰:“《大宗伯》‘以宾礼亲邦国,春见曰朝,秋见曰觐’,郑曰:‘觐之言勤也,欲其勤王之事。’按:郑与许合。叠韵为训,异义朝名。”[12]434《 诗·大雅·韩奕》曰:“韩侯入觐,以其介圭,入觐于王。”郑玄笺曰:“诸侯秋见天子曰觐。”《文选》卷三十七曹子建《求通亲亲表》曰:“今臣以一切之制,永无朝觐之望。”《东都赋》为“润色鸿业”所作,御明堂者为君王,如作“觐”,则其意相反,恐文义不顺。

(二)卷九二二师韵扬雄《羽猎赋》:建道德以为师,友仁义以为朋。

〔考释〕下“以”字,胡刻本、景宋本、明州本作“与之”。梁章鉅《文选旁证》卷十二曰:“《汉书》无‘之’字。按此与《甘泉赋》‘侔神明与之为资’句法正合。”胡绍煐按:“《甘泉赋》‘之’字恐亦后人所加。”[13]278今按:疑大典本是。梁氏“校列文字异同,亦以李本为主。次及五臣注,次及六臣本,又次及近人所校,及他书所引”[14]14,恐未及大典本。《甘泉赋》“擥方道德之精刚兮,侔神明与之为资”的句法似有《离骚》之风,而《羽猎赋》无“兮”字例,多以两句通用“以”字或“之”字,如“灌以岐梁,溢以江河”、“立历天之旗,曳捎星之旃”,无上句用“以”字而下句用“与之”字例。《汉书》作“与”,“与”犹“以”也。王引之《经传释词》卷一曰:“与,犹‘以’也。《易·系辞传》曰:‘是故可与酬酢,可与佑神矣。’言可以酬酢,可以佑神也。《礼记·檀弓》曰:‘殷人殡于两楹之闲,则与宾主夹之也。’言以宾主夹之也。《玉藻》曰:‘大夫有所往,必与公士为宾也。’言必以公士为摈也。(义见上文—原注。下同。)《中庸》曰:‘知远之近,知风之自,知微之显,可与入德矣。’言可以入德矣。《论语·阳货篇》曰:‘鄙夫可与事君也与哉?’言不可以事君也。《史记·袁盎传》曰:‘妾主岂可与同坐哉?’言不可以同坐也(《汉书》‘与’作‘以’)。《货殖传》曰:‘智不足与权变,勇不足以决断,仁不能以取予。’《汉书·扬雄传》曰:‘建道德以为师,友仁义与为朋。’(《文选·羽猎赋》‘与’下有‘之’字,乃后人不晓文义而妄加之)与亦‘以’也,互文耳。”[15]5王引之之说足以证“与”与“以”,或“以”与“以”互用为汉代常例。王引之说《羽猎赋》“与”下无“之”字,极是。然依大典本,亦恐非互文,似原作为“以”,后人改“以”为“与”,又妄增“之”字也。

(三)卷九二二师韵司马相如《上林赋》:㻁玟碧林。

〔考释〕玟㻁,胡刻本、景宋本、明州本作“玫瑰”。胡刻本李善注曰:“幷以见上文。”景宋本李善注曰:“晋灼曰:‘玫瑰,火齐珠也。’”明州本吕向注曰:“玫瑰,火齐珠也。”《太平御览》卷八百七引司马相如《上林赋》同大典本。又引《南史》亦作“玟㻁”。今《南史》作“玫瑰”。《梁书》卷五十四《诸夷传·波斯国传》作“玫㻁”。《文选》卷七司马相如《子虚赋》“其石赤玉玫瑰”,李善注引晋灼曰:“玫瑰,火齐珠也。”《史记集解》引郭璞作“玫瑰,石珠也”。《说文》曰:“玟,玟瑰,火齐珠。一曰石之美者。从王,文声。”段玉裁注曰:“《子虚赋》晋灼注、吕静《韵集》皆同。《吴都赋》注曰:‘火齐如云母,重沓而可开,色黄赤似金,出日南。’《广雅》珠属有玟瑰。”[12]19《龙龛手镜》入声卷四《玉部》:“玟,莫回反。玟瑰;瑰,音回,玟瑰也。石之美好曰玟,圆好曰瑰,火齐珠也。”又曰:“、瓌、、璝、(古)、环(今),古回反。环,琦也。环琦者,伟大之皃也。与傀、亦同。”[16]432㻁为“环”的俗字,又为“”的异体字。《尔雅·释器》:“环,捐也。”郝懿行《义疏》曰:“按:捐与‘肙’音义同。肙,空也。环中空以贯辔,故为之捐。”《广雅·释训》:“瑰、玮、琦,玩也。”王念孙《疏证》曰:“《说文》:‘傀,伟也。或作。’又云:‘伟,奇也。’《玉篇》引《埤仓》云:‘琦,玮也。’瑰玮,珍奇也。《史记·司马相如传》‘俶傥瑰伟’,《汉书》作‘瑰玮’;《鲁灵光殿赋》作‘瓌’,幷字异而义同。”《说文》:“瑰,玟瑰也。从王,鬼声。一曰圜好。”段玉裁注曰:“玟瑰,本双声,后人读为叠韵。谓圜好曰瑰,此字义之别说也。《众经音义》亦引‘圜好曰瑰’。《玉篇》‘圜好’上增‘珠’字。误。后义当音回。按:《诗·秦风》传曰:‘瑰石而次玉。’疑许失载。”[12]19今按:疑大典本是。恐原作“玟”,或“玟□”,后误“□”为“瑰”,又误“玟”为“玫”,以成“玫瑰”。玟㻁,次玉之美石也。武帝曾以饰马鞍。《西京杂记》卷二曰:“后得贰师天马,帝以玟㻁石为鞍,镂以金银鍮石。”[17]10

(四)卷二四○七蔬韵汉扬雄《长杨赋》:提剑而叱,戈之所麾,城搟邑下,斩将降旗。

〔考释〕胡刻本、明州本、景宋本作“提剑而叱之,所过麾城摲邑,下将降旗”。善曰(景宋本无“善曰”二字。是也。明州本李善注同胡刻本。疑误。详下胡克家《考异》):“郑玄《礼记》注曰:‘摲之言芟也。’《字林》曰:‘摲,山槛切。’”《汉书·扬雄传》作“提剑而叱之,所麾城摲邑,下将降旗”。该句原作“搟”,中华书局1962年版校改为“摲”。“校勘记”曰:“景佑本作‘摲’,注同。《文选》正文及注幷同。”胡刻本李善注曰:“颜监曰:‘摲,举手拟也。’《仓颉篇》曰:‘摲,拍取也。’”胡克家《考异》卷二曰:“注颜监曰摲举手拟也:案颜《汉书》正文字作‘搟’,上引李奇音‘车幰之幰’而解云:‘搟,举手拟也。’盖其字音义与《左氏传》‘乃掀公’之‘掀’相近。善《文选》正文作‘摲’,与颜不同。别引郑氏《礼记注》释义,《字林》释音,乃所以改颜也。传写者幷颜注亦为摲,失之矣。又‘仓颉篇曰摲拍取也’八字,非《汉书》注,乃善引以证颜者。字亦当是‘搟’也。又《汉书》注‘拟’下有‘之’字,此无,似亦脱。”[7]872据胡克家(实为顾千里)考证,注释全为李善注文,李善首引颜师古注,次引《仓颉篇》文以证颜注。此其一。其二,“城邑摲下”中的“摲”,《汉书·扬雄传》载《长杨赋》作“搟”,《汉书》正文及李奇注和颜师古的注作“搟”是正确的。梁章鉅也认为“此注引颜监‘摲’当作‘搟’”[14]290。钱大昕《十驾斋养新录》卷四“搟、摲非一字”条云:“《文选·长杨赋》本是‘摲’字,故李善引康成注《礼器》为证。今监本正文作‘搟’,幷将郑注、《字林》、《仓颉篇》诸摲字,俱改作搟,误亦甚矣。”[5]74然段玉裁认为郑玄引《礼记·礼器》文以证“摲”字,其义为“次”,非“摲”之本义。《说文·手部》曰:“椠,斩取也。”段玉裁注曰:“斩者,截也,谓断物也。”[12]637钱说恐非的论。《说文·车部》曰:“轩,曲辀藩车也。”段玉裁注曰:“谓曲辀而有藩蔽之车也。曲辀者,戴先生曰:‘小车谓之辀,大车谓之辕。人所乘欲其安,故小车畅毂梁辀。大车任载而已,故短毂直辕。’《草部》曰:‘藩者,屏也。’服虔注《左传》、薛综解《东京赋》、刘昭注《舆服志》,皆云‘车有藩曰轩’,皆同许说。许于‘藩车’上必云‘曲辀’者,以辀穹曲而上,而后得言轩。凡轩举之义,引申于此。”[12]762又《说文·手部》曰:“掀,举出也。从手,欣声。《春秋传》曰:‘掀公出于淖。’”段玉裁注曰:“掀之言轩也。成(公)十六年《左传》文。《释文》曰:‘捧毂举之,则公轩起也。’”[12]638《 周礼·考工记·辀人》言辀人为辀,“轸之方也,以象地也;盖之圜也,以象天也。轮辐三十,以象日月也。盖弓二十有八,以象星也。”《集韵》曰:“幰,张缯车上为幰,或从轩省。轩,车轼。攇、搟,《博雅》:‘拟也。’一曰手约物或作搟。”攇同搟,《龙龛手镜》卷二曰:“攇,手约物也。”[16]213今按:疑大典本是。搟的本字恐为“轩”,谓载人之车的圆形车盖,即李奇注《汉书·扬雄传》所说的以“缯”装饰的“车幰”。按:古代也有用虎皮装饰的车盖。《太平御览》卷七十三引《汉官解诂》曰:“马有厩,车有府。皮轩,以虎皮为轩。”引为“轩举”、“轩起”之“搟”,同“攇”,亦为“掀举”、“掀起”。“城搟”,意为城池被一举攻破。胡刻本、景宋本、明州本作“摲”,恐形近而讹,或涉下“斩”字而误。摲本作“椠”,摲是“椠”的别字。王念孙《广雅疏证》卷三曰:“椠之言渐也。字亦作‘摲’。” 摲字的意思如段玉裁所说“截也,谓断物也”。如作“摲”,与下“斩”字义重。又:疑胡刻本、明州本、景宋本“叱”下脱“戈”字,“所”下衍“过”字,“下”下脱“斩”字,又以“摲”代“搟”,故断句不同,意思淆乱。依大典本,前为“顺斗极,横巨海,漂昆仑”的三字句,后接“提剑而叱,戈之所麾,城搟邑下,斩将降旗”四字句,似文义更明,文气更畅,有利于“不歌而诵”也。

(五)卷一一六○三藻韵潘正叔《赠河阳》:注岳为河阳令,是正叔从父,故不言名。

〔考释〕唐钞本《钞》曰:“河阳,县名也,属今怀州。时安仁为河阳县令,正叔作此诗赠之。安仁是正叔叔父,故不言名姓,但言‘赠河阳’也。”胡刻本无“岳为河阳令是正叔从父故不言名”十四字。明州本、景宋本作“五言。向曰:‘潘岳为河阳令,是尼从父,故不言名。’”

(六)卷一八二○九将韵刘公干《赠五官中郎将》四首。注济曰:魏文帝初为五官中郎将、副丞相。

〔考释〕胡刻本、明州本、景宋本“首”下有“五言”二字。副丞相,各本同。按:《三国志·魏书·武帝纪》作“为丞相副”。杜佑《通典》作“以副丞相”。《通典》卷二十九《职官》十一曰:“五官、左、右中郎将,皆秦官,汉因之,幷领三署郎从。后汉之制,郡国举孝廉以补之。三署郎年五十以上属五官。……又建安十六年,魏公子丕为五官中郎将,置官署,以副丞相,位在魏国诸侯王之上。魏无三署郎,犹置左右中郎将。”[18]870《 三国志·魏书·王粲传》附《刘桢传》曰:“干为司空军谋祭酒掾属,五官将文学。”裴松之注引《先贤行状》曰:“干淸玄体道,六行修备,聪识洽闻,操翰成章,轻官忽禄,不耽光荣。”

(七)卷一八二○九刘公干《赠五官中郎将》四首:

1.昔我从元后,整驾至南乡。过彼丰沛都,与君共翱翔。注善曰:“豊,汉高祖所居,以喻谯也。”

〔考释〕胡刻本李善注“豊”下有“沛”字。明州本、景宋本李善注同大典本。今按:疑大典本是。丰原为沛县之邑。汉高祖起兵于沛,收沛子弟还守豊即此。汉置县。《元和郡县图志》曰:“丰县,本汉旧县,属沛郡。”[19]226又《括地志辑校》曰:“丰县。斩蛇沟源出徐州丰县平地中,故老云高祖斩蛇处,至县西十五里入泡水。”[20]126梁章鉅曰:“严氏羽《沧浪诗话》云:‘元后指曹操也。丰、沛,喻操谯郡也。是时汉帝尚存,而言之如此,正与荀彧比曹操为高、光同科。’”[14]584胡绍煐引朱右曾曰:“此诗指操征刘表之时。丰沛都,盖谓南阳。南阳为光武故乡,犹高祖之丰沛。”[13]562

2.欢悦诚未央。注善曰:四牡,谓骊车也。

〔考释〕欢,胡刻本作“叹”。明州本、景宋本同大典本。梁章鉅《文选旁证》卷二十二曰:“叹曰诚未央。《六臣》本‘叹’作‘欢’。此但传写误。校云:‘善作叹,非。’”[14]584骊车,胡刻本、明州本、景宋本作“骊驹”。今按:骊车,谓经过细心装饰的美车。《诗·齐风·载驱》“四骊济济,垂辔沵沵”,毛《传》曰:“四骊,言物色盛也。济济,美貌。”孔颖达《正义》曰:“一驷之马,皆是铁骊之色,其马济济然而美。……言‘四’、言‘骊’,道其物色俱盛也。”骊驹,则为逸《诗》篇名。《汉书·王式传》曰:“博士江公世为《鲁诗》宗,至江公着《孝经说》,心嫉式,谓歌吹诸生曰:‘歌《骊驹》。’式曰:‘闻之于师:客歌《骊驹》,主人歌《客毋庸归》。今日诸君为主人,日尚早,未可也。’”如淳曰:“其学官自有此法,酒坐歌吹以相乐也。”服虔曰:“逸《诗》篇名也,见《大戴礼》。客欲去,歌之。”文颖曰:“其辞云:‘骊驹在门,仆夫俱存;骊驹在路,仆夫整驾’也。”又曰:“庸,用也。主人礼未毕,且无庸归也。”疑大典本是。

3.注翰曰:前篇叙昔游,从此述沈疾,在邺都也。

〔考释〕明州本、景宋本李周翰注“昔”下有“日”字。疑大典本是。下句“述沈疾”,正与上句“叙昔游”相对。恐“日”字衍。

4.注善引《援神契》曰:太山,天地孙也,主招人魂。翰曰:卧疾恐死,故云“游岱宗”也。

〔考释〕招,景宋本、胡刻本、明州本作“召”。今按:招,通“召”。《说文·手部》曰:“招,手评也。”段玉裁注曰:“评者,召也。不以口而以手,是手评也。‘匏有苦叶’传曰:‘招招,号召之皃。’按许书‘召者,评也’、‘号者,呼也’,是用手用口,通得云‘招’也。”[12]636朱骏声《说文通训定声》曰:“以言曰召,以手曰招。”[10]326

明州本、景宋本李周翰注“游”上有“恐”字。疑涉上“恐”字而衍。“恐”字当属“常”字。“恐死”即谓“游岱宗”也。疑大典本是。梁章巨《文选旁证》卷二十二引《后汉书·乌桓传》曰:“死者神灵归赤山,如中国人死者魂神归岱山也。”章怀注:“《博物志》:泰山,天地孙也。主召人魂,东方万物始,故知人生命。”[14]584

5.逝者如流水,哀此遂离分。注铣曰:“人命将逝,如水之流。”

〔考释〕明州本、景宋本张铣注“逝”作“往”。恐误。五臣注《文选》,多针对正文中的具体字词而发,“人命将逝,如水之流”正是解释“逝者如流水”。疑大典本是。

6.明月昭缇幕,华镫散炎辉。

〔考释〕昭,胡刻本、明州本、景宋本作“照”。今按:昭通“照”。《尔雅·释诂》曰:“昭,光也。”郝懿行《义疏》曰:“昭者,下文亦云‘现’也。《说文》:‘日明也。’则与‘显’义同。通作‘照’。《中庸》云‘昭昭之多’,又云‘亦孔之昭’,《释文》幷云‘昭本作照。’又通作‘照’。《谷梁·僖公廿七年》经云:‘齐侯昭卒。’《释文》:‘昭或作照。’《老子》云:‘俗人昭昭。’《释文》:‘昭,一本作照。’《孙叔敖碑》云:‘处幽 而照明。’《严欣碑》云:‘去斯照照。’俱以‘照’为‘昭’也。”

镫,胡刻本、明州本、景宋本作“灯”。胡刻本《考异》卷四曰:“案:‘灯’当作‘镫’,注同。各本皆讹。第一首、第三首袁、茶陵二本有校语,此首失着,乃误以五臣‘灯’字乱之。”今按:《考异》是也。“灯”为“镫”之俗字。大典本本诗第一首“眀镫熺炎光”、第三首“眀镫曜闺中”,“灯”并作“镫”,且校语云“五臣作灯”。《广雅·释器》曰:“锭谓之镫。”王念孙《疏证》曰:“《楚辞·招魂》云:‘兰膏明烛,华镫错些。’《说文》:‘镫,锭也。’《急就篇》‘锻铸铅锡镫锭鐎’,颜师古注云:‘镫,所以盛膏夜然燎者也。其形若杅而中施釭。有柎者曰锭,无柎者曰镫。柎 ,谓下施足也。’镫之形状,略如《礼器》之‘登’。故《尔雅》‘瓦豆谓之登’,郭注云:‘即膏登也。’”朱骏声《说文通训定声》曰:“镫,锭也。从金,登声。按:即镫也。古用瓦,后世笵金为之,又制此字。《说文》别隶金部,今定为‘登’之重文附此。《仪礼·公食礼》‘大羹湆不和,实于镫’注:‘瓦豆谓之镫。’《礼记·祭统》‘执礼授之执镫’注:‘镫,豆下跗也。’……《文选·赠五官中郎将诗》‘眀镫熺炎光’,《隶释·耿氏镫》‘延光四年,耿氏作镫。’俗字亦作灯。”[10]75

(八)卷二○八五一檄韵陈孔璋《为袁绍檄豫州》:

2.注济曰:边让言议颇慢于操。

〔考释〕慢,明州本、景宋本吕延济注作“侵”。今按:疑大典本是。《说文·心部》曰:“慢,憜也。从心,曼声。一曰慢,不畏也。”[12]540王筠《说文解字义证》卷三十二曰:“惰也者,《广韵》:‘慢,怠也。’或作‘僈’。《集韵》:‘慢,舒迟也。’《荀子·不苟篇》:‘君子宽而不僈。’《修身篇》:‘由理则治通,不由理则勃乱提僈。’一曰‘慢,不畏也’者,本书‘暬’曰:‘狎习相慢也。’《玉篇》:‘慢,轻侮也;不畏也。’《释名》:‘慢,漫也。’漫漫,心无所限忌也。谢惠连诗:‘虽好相如达,不同长卿慢。’”[21]910敦煌本《文选注》曰:“边让,詈操之不忠,于是杀之。”[22]103《后汉书》卷八十《边让传》曰:“让后以高才擢进,屡迁,出为九江太守,不以为能也。初平中,王室大乱,让去官还家。恃才气,不屈曹操,多轻侮之言。建安中,其乡人有构于操,操告郡就杀之。”此言边让不畏曹操之强暴,“直言正色,论不阿谄”,甚有詈骂曹操之言行。《说文·人部》曰:“侵,渐进也。”与文义不通。明州本、景宋本作“侵”,恐形近而讹。

3.注善引高诱曰:太行,在河内野王县。

〔考释〕在,胡刻本、明州本、景宋本善注作“直”。恐误。《汉书·地理志》“河内郡”有“野王县”,曰:“壄王,太行山在西北。”

(九)卷二○八五一檄韵陈孔璋《檄吴将校部曲文》:

1.年月朔日,子尚书令彧。

〔考释〕敦煌本注曰“《吴檄》是建安十七年作”。罗国威《笺证》曰:“‘吴檄’二字,是题目《檄吴将校部曲文》之省略标示。此敦煌本注文中,这种省略标记屡见不鲜。‘吴檄’二字,非‘檄吴’之误倒,因为此敦煌本注作者使用的语言,与汉语固有之语序不同。”又曰:“此注所云之《檄吴将校部曲文》写作的时间,就檄文的内容而言,与荀彧的生平和史实不相符合。一般认为此檄乃荀彧死后,建安二十一年曹操征吴之际为彧从子荀攸而作,或齐梁时代文士的伪作,详清人朱珔《文选集释》卷二一、梁章鉅《文选旁证》卷三六、近人卢弼《三国志集解》卷一《武帝纪》建安十七年。”[22]123今案:各家考证甚详。然《文选》编撰之时,此文如系当世文士伪作,恐难逃昭明太子及“东宫十学士”之慧眼。檄文中有“后讨袁尚,则都督将军马延、故豫州刺史阴夔、射声校尉郭昭,临阵来降”语,依李善注引《魏志》“公围尚营未合,尚惧,遣故豫州刺史阴夔及陈琳乞降”之说,“阴夔”之后当有“陈琳”。如系伪作,恐不至于疏忽忘“陈琳”二字。又梁章鉅《文选旁证》曰:“姜氏皋曰:‘彧当是攸之讹。《魏书·太祖纪》“建安十八年十一月,初置尚书、侍中、六卿”,裴注引《魏氏春秋》曰:“以荀攸为尚书令。”《荀攸传》云:“魏国初建,为尚书令,从征孙权,道薨。”注云“建安十九年,攸年五十八”是也。然文中言张鲁之降,则年又不符。此或是二十一年,将征权先有此檄,而攸亦薨于是年。’按攸于十八年为尚书令,至二十一年以大理锺繇为相国。《通典》云:‘尚书令。魏晋以下,任总机衡。’然则即相国也。攸若卒于十九年,中间不闻替者,何以至于二十一年始以钟繇为相国。《魏公九锡全晋文》攸次即繇,则攸卒繇代,亦其序也。音疑攸卒于二十一年,则于檄中情事皆合耳。”[14]1009如为荀攸所作不得不为同僚避讳,然同为降将之张合、高奂则见诸檄文。《三国志·魏书·王粲传》附《陈琳传》曰:“太祖幷以琳、禹为军谋祭酒,管记室。军国书檄,多琳、禹所作也。”裴松之注引《典略》曰:“琳作诸书及檄,草成呈太祖。太祖先苦头风,是日疾发,卧读琳所作,翕然而起曰:‘此愈我病。’数加厚赐。”此可证陈琳降曹公后所作檄文实有用于曹魏之大事。又檄文为“国信”,以“尚书令”身份独称,似符国之体统。“独称者,以官高也”。故此檄文为伪作或由荀攸所作二说难以令人信服。

2.甫下荥阳。

〔考释〕荥阳:唐钞本作“荧阳”,其张铣注同。敦煌本原亦作“荧阳”,今罗国威《笺证》改为“荥阳”[22]130。胡刻本、明州本、景宋本同大典本。今按:疑唐钞本、敦煌本原作是。《左传·隐公元年》“郑伯克段于鄢”《经典释文》曰:“荧阳,本或作‘荥’。非。”[23]221阮元《校勘记》曰:“案:荧阳、荧泽字,古无从水者。”又《周礼·职方氏》“河南曰豫州。……其川荧、雒……”阮元《校勘记》曰:“按:荧不得作荥,雒不得作洛。”《说文》“荥,荥泞,绝小水也。”段玉裁注曰:“若荧泽、荧阳,古皆作荧,不作荥。唐碑宋椠,尚多不误。近今乃皆作荥。……中断曰绝。绝者,穷也。引伸为极至之用。‘绝小水’者,极小水也。此六书不可以本义灭其引伸之义者也。然则,荧泽,字从火之义若何?曰:“洓之显伏不测,如火之荧荧不定也。”[12]586《括地志》曰:“郑州。荥泽县。荥阳故城在郑州荥泽县西南十七里。”[24]177

3.注善引《战国策》曰:秦王谓唐旦曰。

〔考释〕旦:唐钞本、胡刻本、明州本作“且”。景宋本同大典本。按:疑作“且”是。梁玉绳《人表考》卷五曰:“唐雎始见《秦》、《楚》、《魏策》。本作且。魏人。楚灭唐,子孙以唐为氏。亦曰唐侯。秦王称为先生。案《策》、《史》言唐雎年九十余,为魏安厘王十一年,说秦昭王救魏,历四十二年魏亡。又为安陵君说始皇于魏亡之后,则雎百三十余岁矣,何其寿也!”[25]751

4.注铣曰:宋建自称平汉王,聚兵犯命。

〔考释〕犯命:唐钞本作“枹罕”。是也。此与善注同义。各本皆讹。枹罕、犯命,形近而讹。枹罕,县名,西汉置。《汉书·地理志》:“金城郡。榆中,枹罕。”应劭曰:“故罕羌侯邑也。枹音鈇。”颜师古曰:“读曰肤,本柎鼓字也。其字从木。”《括地志》卷四曰:“河州在京西一千四百七十二里。积石山今名小积石,在河州枹罕县西七里。”[24]222治所在今甘肃省临夏县西南。

5.百姓安堵。

〔考释〕安:唐钞本作“按”。余各本同大典本。按:疑唐钞本是。《汉书·高帝纪》:“按堵如故”。应劭曰:“按,按次第。堵,墙堵也。”师古曰:“言不迁动也。堵音覩。”唐钞本《钞》曰:“《汉书》应劭注曰:‘按,按次弟也。楮,垆堵也。’”

6.夫击鸟先高攫鸷之势也。注善曰:此述往年未伐之意。

〔考释〕击:明州本、胡刻本作“鸷”。唐钞本、景宋本同大典本。鸟,明州本、胡刻本作“鸟之击”。唐钞本、景宋本同大典本。胡刻本《考异》卷八:“夫鸷鸟之击先高,茶陵本作‘鸷鸟先高’四字。校语云:‘击,五臣作鸷,有之击字。’袁本校语云:‘鸷,善作击,无之击字。’案:二本校语是也。尤本此处修改,乃误取五臣以乱善。”梁章鉅曰:“《六臣》本‘鸷’作‘击’,无‘之击’二字,是也。”按:从《考异》看,大典本与茶陵本所见善本相同,均作“击鸟先高”。这说明,大典本与茶陵本同出一源。攫,唐钞本作“㩴”。“㩴”是“攫”的俗体字。《龙龛手镜》卷二曰:“㩴,俗(体);攫,正(体)。居缚反。搏也。俗音居碧反。”[16]215此述往年未伐之意,胡刻本、明州本、景宋本同大典本。唐钞本作《钞》曰:“《说文》:‘㩴,爪持也。’《广雅》:‘鸷,执也。’此以鸟喻也。言我前兵至江,且脋汝,未欲即伐。今日是真伐汝也。此即都述往年未伐之意。”疑“《钞》曰”是。各本以《钞》乱善。

7.丞相御奉国威。

〔考释〕御:胡刻本、明州本、唐钞本作“衔”。景宋本作“衘”。敦煌本注曰:“丞相,太祖。”今按:疑大典本是。《说文·彳部》曰:“御,使马也。”又曰:“驭,古文御。”[12]81《龙龛手镜》卷四曰:“衘,俗(体)。御,今(体)。御,侍也。又:理也,进也,享也,使也。”[16]498御奉国威,即侍奉国威,意谓以天子之名义征讨孙权,实际为挟天子以令诸侯的另一种说法。

8.注善曰:配逆战败,生擒配,斩之。

〔考释〕敦煌本注曰:“审配兄子,名荣,开邺门,纳大将,遂得邺城。”[22]142擒,唐钞本、景宋本、明州本、胡刻本作“禽”。按:擒为“捦”的俗字,捦,又假借作“禽”。“经传皆以禽为之”[10]97。《说文·手部》曰:“捦,急持衣捦也。”段玉裁注曰:“此篆古假借作禽,俗作擒。作捦,走兽总名曰禽者,以其为人所捦也。”[12]631《龙龛手镜》卷二曰:“㩒、捦,二今(体)。捦,正(体)。及林反。捦,捉也。急持也。”[16]206

9.注善曰:因权出行东治。……徙辅至东吴。

〔考释〕东治:各本同大典本。《三国志·吴书·孙辅传》注引《典略》作“东冶”。按:疑作“东冶”是。《史记·东越传》曰:“汉五年,复立无诸为闽越王,王闽中故地,都东冶。”《方舆胜览》卷十《福建路》曰:“福州。东冶(郡)。汉立冶县,以越王冶铁得名。”[26]163东冶县位于今福建闽侯县东北冶山之麓。卢弼《三国志集解》引陈景云曰:“辅之得罪,史不着其年。以阮瑀《代曹公与权书》考之,盖在赤壁之役后也。是时江东乘战胜之势,霸业已安,辅不当复有惧心。其通使曹公,殆自有他志,非虑权之不克保国也。权虽领会稽太守,然自以将军屯吴,不过使丞之郡,行文书而已。考之《吴志》,终权之世,未尝一至会稽,况东冶僻在海隅,何暇远涉其地。此鱼豢所纪,殆不可信。”[27]973

徙辅至东吴:胡刻本、景宋本作“徙辅置东吴”。明州本张铣注作“徙辅置东”,然有眉批引李善注作“徙辅至东吴”,同大典本善注。唐钞本李善注引《典略》作“徙辅置东治”。《三国志·吴书·孙辅传》注引《典略》作“徙辅置东”。赵幼文《三国志校笺》曰:“谨案:《文选》李注引‘东’下有‘吴’字,应据补。”[28]1662卢弼《集解》引胡三省曰:“置之吴东也。”又引赵一清曰:“东下疑有‘冶’字。”《资治通鉴》卷六十三《汉纪》五十五曰:“权悉斩辅亲近,分其部曲,徙辅置东。”今按:细玩文义,疑作“徙辅至吴东”是。

四、结语

今存《永乐大典》所录《文选》,无论是全文收录的刘桢《赠五官中郎将四首》、谢眺《休沐还道中》、陈琳《为袁绍檄豫州》和《檄吴将校部曲文》四篇作品及李善、五臣注,还是仅为片言只语的节录之文均十分宝贵,它们涉及到《文选》的赋、诗、七、表、书、檄、设论、文等八种文体和《文选序》。《永乐大典》所录《文选》的版本似源于赣州学刊本,但到底是赵孟俯的藏本还是宋本,其所用之李善注到底是张伯颜本,或者就是尤袤本,因《永乐大典》残缺,今已难下结论。但有一点是明确的,即《永乐大典》所录《文选》为六臣注本中的“李善—五臣注”系统,同时也表明“李善—五臣注”本《文选》在明代前期比“五臣—李善注”更受明朝君臣的重视。从上面例举的考释看,《永乐大典》所录《文选》不仅为《文选》版本研究提供了一个可资进一步研究的对象,而且对校勘唐钞《文选》集注本、敦煌写本、胡刻本、明州本和景宋本都有一定的参考价值,其文献价值值得重视。

[1] 石树芳.《文选》研究百年述评[J].文学评论,2012,(2).

[2] (明)解缙,等,编.永乐大典(第十册)[Z],北京:中华书局,1986.

[3] 人民文学出版社编辑部,影印.日本足利学校藏本宋刊明州本《文选》[Z].北京:人民文学出版社,2008.

[4] 屈守元.昭明文选杂述及选讲[M].天津:天津古籍出版社,1988.

[5] (清)钱大昕.十驾斋养新录[M].上海:上海书店,1983.

[6] 傅刚.《文选》版本研究[M].北京:中华书局,2000.

[7] (梁)萧统,编.(唐)李善,注.文选[Z].北京:中华书局,1977.

[8] (日)冈村繁,著.郭裴映,译.文选集注与宋明版本的李善注[C]//赵福海,主编.文选学论集.长春:时代文艺出版社,1992.

[9] (唐)孔颖达.毛诗正义(卷十)[Z].北京:中华书局,1980.

[10] (清)朱骏声.说文通训定声[Z].北京:中华书局,1984.

[11] (魏)何休,注.(唐)徐彦,疏.春秋公羊传注疏(卷五)[Z].北京:中华书局,1980.

[12] (清)段玉裁.说文解字段注[Z].成都:成都古籍书店,1981.

[13] 胡绍煐,蒋立甫,校点.文选笺证(卷十一)[Z].合肥:黄山书社,2007.

[14] 梁章鉅,撰.穆克宏,点校.文选旁证[M].福州:福建人民出版社,2000.

[15] (清)王引之.经传释词[Z].南京:江苏古籍出版社,2007.

[16] (辽)释行均.龙龛手镜(高丽本)[Z].北京:中华书局,1985.

[17] (晋)葛洪.西京杂记(卷二)[Z].北京:中华书局,1985.

[18] (唐)杜佑.通典(卷二十九)[Z].北京:中华书局,1988.

[19] (清)李吉甫.元和郡县图志(卷九)[Z].北京:中华书局,1983.

[20] 李泰,等,著.贺次君,辑校.括地志辑校(卷三)[Z].北京:中华书局,1980.

[21] (清)王筠.说文解字义证[Z].北京:中华书局,1987.

[22] 罗国威.敦煌本《文选注》笺证[M].成都:巴蜀书社,2000.

[23] (唐)陆德明.经典释文(卷十五)[Z].北京:中华书局,1983.

[24] 梁玉绳.人表考[M].北京:中华书局,1982.

[25] 祝穆,撰.祝洙增,订.方舆胜览(卷十)[Z].北京:中华书局,2003.

[26] 卢弼.三国志集解(卷五十一)[Z].北京:中华书局,1982.

[27] 赵幼文,遗稿.赵振铎,等,整理.三国志校笺(卷五十一)[Z].成都:巴蜀书社,2001.

A Study on Literary Selections Recorded in Yongle Encyclopedia

ZHONG Shilun

( School of Literature,Sichuan Normal University,Chengdu,Sichuan 610068,China )

47 articles in the book of Literary Selections are recorded in Yongle Encyclopedia. Except for a few articles which are recorded completely,the majority of the rest articles are excerpts recorded according to the rhythmic entries of Yongle Encyclopedia. The version of Literary Selections which is recorded in Yongle Encyclopedia seems to originate from Ganzhou-School Version belonging to Six Ministers’ Annotation system which is annotated by Lishan and other Five Ministers. According to the survey,the Literary Selections recorded in Yongle Encyclopedia not only provide an object to research for its versions but also provide certain documentary values for the emendation of such Literary Selections’ versions as Tangchao Annotation,DunHuang Manuscript,Hu Sculpture,Mingzhou Annotation as well as Jingsong Annotation.

Yongle Encyclopedia, Literary Selections,Ganzhou-School Version, Lishan’s and other five Ministers’ Annotation, study

I206.6

A

1673-9639 (2015) 05-0004-15

(责任编辑 白俊骞)(责任校对 郭玲珍)(英文编辑 何历蓉)

2015-06-09

钟仕伦(1953-),成都人,文学博士,现为四川师范大学文学院教授,博士生导师。曾任四川师范大学党委副书记、副校长。著有《魏晋南北朝诗话校释》和《金楼子研究》等。