意义,在空间中弥漫

2015-09-28李刚

李刚

小说的阅读,总是要先弄清楚作者想要讲述一个什么样的故事,这个故事是如何开始、如何发展,最后又是如何结局的。一般说来,时间是小说最重要的结构维度。英国女作家伊丽莎白·鲍温说:“时间是小说的一个主要组成部分。我认为时间同故事和人物具有同等重要的价值。凡是我能想到的真正懂得、或者本能地懂得小说技巧的作家,很少有人不对时间因素加以戏剧性的利用的。”时间与空间总是如影随形,无论小说的外部形式还是内在体验,都离不开时间和空间这一带有终极性意义的根本元素,任何一个小说家在小说的形式中都隐含了他的时间哲学与空间哲学。在当代中国作家中,苏童是比较超验的一位,其小说致力于故事与叙述技巧的和谐,并以独特的叙述方式建立起作家个人的叙事风格。李欧梵认为苏童“为中国南方创造一个多彩多姿的‘堕落世界”,强调的正是苏童作品中的空间维度。

苏童曾在《我为什么写<妻妾成群>》一文中表示:“许多读者把它读成一个‘旧时代女性的故事,或者‘一夫多妻的故事,但假如仅仅这样,我绝不会对这篇小说感到满意的。”苏童不满意,是因为这样的理解虽没有错,但如果读者不能看到隐藏在时间维度背后的空间叙事,这部小说就落入窠臼,归于庸俗了。所以“是不是把它理解成一个关于‘痛苦和恐惧的故事呢?假如可以做出这样的理解,那我对这篇小说就满意多了。”同样是故事,但将“痛苦和恐惧”作为定语,就突破了“旧时代女性的”“一夫多妻的”等彰显时间色彩话语的束缚。苏童通过对空间生产、空间布局以及空间改造的叙事,将环境描写带出了只作为文学背景和配角的樊笼,于是“痛苦和恐惧”的感受既源于倾听颂莲多舛的人生故事,也源自走进苏童所构建的压抑而阴森的表征空间所带来的现场感。

一、空间生产的起点

中国现代文学常常提及的一个词汇是“历史的洪流”,这一类词汇为我们描绘了波澜壮阔的时间进程,展现风云变幻的大时代。在这千军万马冲决一切的历史洪流中,每个个体的面貌却是那么模糊,乃至虚幻,尽管我们知道他们曾经存在,只重时间、忽视空间的叙事总是这么无情。“在黑格尔式的宏大历史叙事中,历史必然规律以其铁血的面目施展着历史理性的狡计,巨大的历史逻辑以其极具宿命色彩的决定论命题成为集权主义的合法化证明,历史成为无数个体生命献祭的祭坛。”按照黑格尔式的客观历史观,时间在不停轮转,空间却是静止的、被动的,只是一个背景或舞台,是历史事件的容器。将空间视若隐形,空间的意义也就被遮蔽了。当苏童致力于“为中国南方创造一个多彩多姿的‘堕落世界”时,他所采取的策略是远离线性结构的宏大历史叙事,转而关注每一个具体的个体的生命存在,而关注首先是从他们的身体开始的。

《妻妾成群》的故事开始于女主人公颂莲的身体,终结于颂莲彻底放弃对自己身体的控制权。后现代地理学家索亚认为:“生产的空间性过程,开始于身体……开始于总是包裹在与环境的复杂关系中的,作为一种独特的空间性单元的人类主题。”“空间不仅是人之存在的舞台背景,人作为空间性的存在者,首先应被理解为空间的生产者,而构成空间生产出发点的正是人的身体。”颂莲身体的出场就在小说的开头,小说的第一段写道:“颂莲留着齐耳的短发,用一条天蓝色的缎带箍住,她的脸是圆圆的,不施脂粉,但显得有点苍白……在秋日的阳光下颂莲的身影单薄纤细,散发出纸人一样呆板的气息。”此时的颂莲,身体透露着疲惫与不安,她穿着白衣黑裙,以至于被仆人们误以为是在北平读书的大小姐回家了。小说从一个年轻女学生的清白之躯开始叙述,在接下来的故事中,伴随着颂莲对自我身体控制权的博弈和对他人身体权力的侵犯,苏童所说的“痛苦和恐惧”布满了颂莲的整个生存空间。苏童不希望把这部小说理解为一个“一夫多妻的旧时代女性的故事”,我们也可将女性解放与启蒙的话题放置一边,而由身体出发去探究“痛苦和恐惧”的根源。

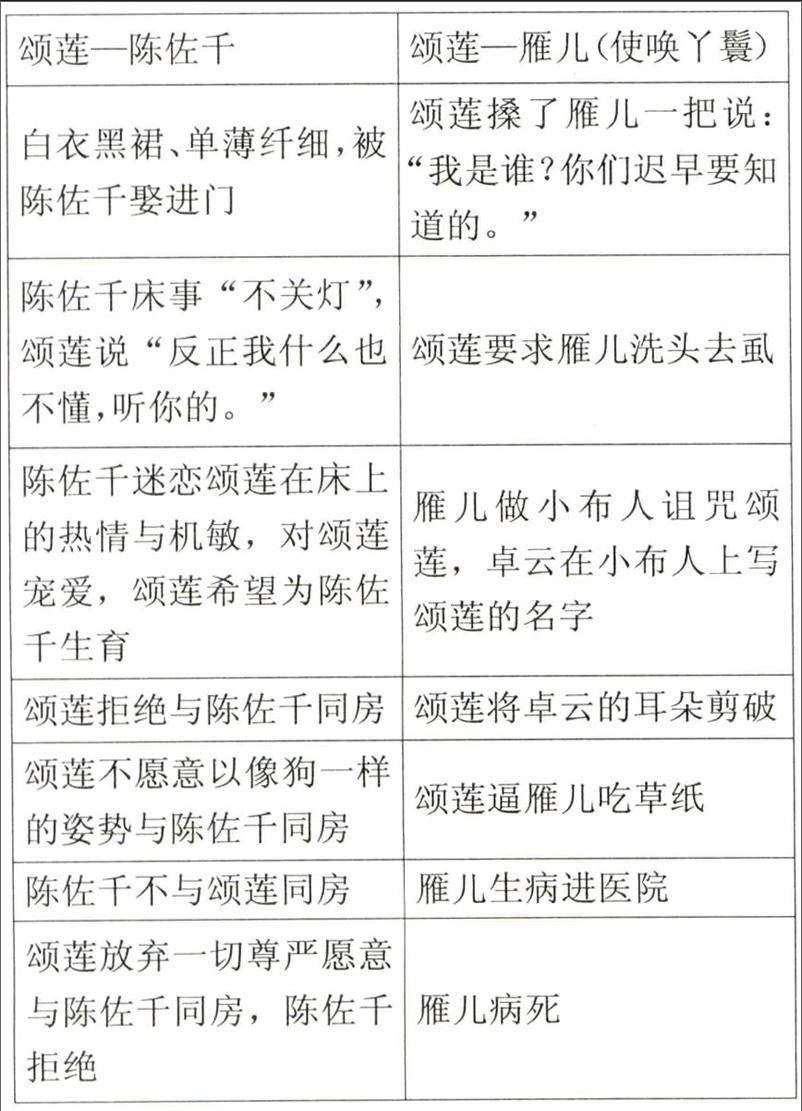

由上图可以看出,颂莲对雁儿身体的摧残也是她自身悲剧的转折点。在雁儿生病住院以前,颂莲尽管无法完全掌控自己的身体,但毕竟对在她看来是非分的一些要求还具有拒绝的权力,可随着颂莲对雁儿身体侵犯强度的加大,并最终导致雁儿死亡,颂莲也同时慢慢丧失了对自己身体的控制权。在陈佐千拒绝与她同房后,颂莲的身体也彻底失去了意义,她的生存空间也就不复存在。颂莲的悲剧并非是她对雁儿的伤害而导致的恶有恶报,也非他人陷害;雁儿作为陈家的丫鬟,其身体是陈家或者说就是陈佐千的一部分,当颂莲最终剥夺了雁儿的生存空间,也意味着她与陈佐千对空间的争夺达到了高潮。陈佐千最后以拒绝与颂莲同房的方式让她的身体彻底丧失了空间生产的功能——在一个必须依附于男人才能体现女性身体价值的时代中,陈佐千的做法无异于毁灭了颂莲的生存空间。

在另一部小说《红粉》中,小萼与秋仪则是被迫通过对身体的改造,去迎合天翻地覆的空间转换。在女性的身体器官中,手是最能反映其生活状态的部位,曾经养尊处优的妓女小萼在新中国成立后被迫到劳动训练营参加劳动,每天要缝三十条麻袋,以至于“纤纤十指结满了血泡”:秋仪则到尼姑庵削发为尼,那曾经曲线毕露的身体只能委屈地安置在水桶一样的僧袍中,以至于当她们注视着自己的时候,不可避免地对自我的身体产生了陌生感。小说写道:小萼“垂头盯着脚尖,她看见从翠云坊穿来的丝袜已经破了一个洞,露出一个苍白而浮肿的脚趾。”这时的小萼看着自己脚趾的眼神是“恍恍惚惚的”;而秋仪也好不到哪里去,她在玩月庵度过的第一个夜晚,辗转反侧,“仅仅一夜之间粉脂红尘就隔绝于墙外”,“谁会想到喜红楼的秋仪现在进了尼姑庵呢?”一个“改天换地”的新的空间从她们的身体开始逐渐形成。此后,秋仪与老浦分分合合,过着颠沛流离的生活,最终另嫁他人;小萼从训练营出来后,也历经数个男人,这些“红粉”在身体控制权反复易主的过程中,生存空间几番转换。文本叙述由此摆脱了表面的线性的时间线索,而将充满画面感的多重平行空间展示在读者面前。苏童在历史的横断面上加入了空间的坐标,让社会运动中无数看不清的面孔顿时鲜亮起来。

二、空间布局的阴谋

《妻妾成群》中,身为学生的颂莲与陈佐千的第一次见面约在了咖啡馆,嫁入陈家后与大太太的第一次会面是在陈家这个大户人家的佛堂。“咖啡馆”与“佛堂”,女学生与大太太,这是苏童为两个人物特设的出场空间。“文学作品中的场景环境描写,并不是客观物理空间或地理空间的简单机械式再现,其中渗透着人们对于空间的理性规划和社会历史性理解”。上过洋学堂的女学生与传统大户人家的太太,人物的身份、地位,乃至性情、趣味等都在她们的活动空间中得以展现。

家、街道、花园、拐角、古井、咖啡店等,每一处空间所在都有人们所熟知的既定功能与用途,这些词汇的内涵也非常明晰,但表征不同空间的词汇在故事中的不同组合将传递特定的含义。苏童在小说中为主人公设定的活动空间是颇有深意的。《妻妾成群》中,虽然没有明示颂莲所嫁入的陈家花园的地域所在,但按照文本中对花草与季节的描写:“秋天里有很多这样的时候,窗外天色阴晦,细雨绵延不绝地落在花园里,从紫荆、石榴树的枝叶上溅起碎玉般的声音”,以及花园、蚯蚓、菊花、海棠树、石榴树、古井、紫藤架等的描述,不难推断应该是在江南某处。张艺谋在将小说改编成电影《大红灯笼高高挂》时,选择的拍摄地点为山西的乔家大院。中国古代建筑的布局体现出鲜明的“父尊子卑、长幼有序、男女有别”的权力关系。乔家大院每个院落都是正偏结构,正院为主人居住,偏院则为客房及佣仆的住处和灶房。正院之中又分前中后院、堂屋与厢房,堂屋为长辈起居处,厢房则为晚辈住所,整体建筑布局呈现出壁垒森严、等级分明的权力关系。与小说的叙述不同,电影中,陈佐千的四位太太每人住了一个院子,每当大红灯笼高高挂在哪位太太的宅院,那么当晚主人陈老爷便宿在那个院子,这样一种处理虽然强化了电影的画面感,却未反映出小说中空间布局隐含的权力关系。

小说以颂莲被“抬进花园西侧后门”为出发点,一步步展现陈家花园的地理空间(从“花园西侧后门”进入而没有从正门进入的颂莲早就被标志了在陈家的低下地位)。颂莲和三太太梅珊分别住在后花园的南北厢房,可见这所宅子坐西朝东,颂莲和梅珊处在宅子的最西边,是宅子的最深处,也是宅子中最阴暗的角落。被安排住在这里,不仅暗示其地位的低下,也表明一入豪门深似海,一旦进入便无法走出的悲剧命运。二太太卓云的住所在小说中也没有明确交代,但显然不是在后花园中。小说中提到“飞浦的行李被运到了后院”,作为陈家的长子,飞浦应该和父母住在后院;至于说到陈家的“少爷小姐都住在中院中”,应该是指那些未成年的子女。由文本的叙述可以推断,卓云的住所就在后院之中,和陈佐千同一个院子,卓云能够入住后院,充分说明了陈佐千对她的信任以及她的精明狡猾。作品中的一个细节也透露出陈佐千对卓云的欣赏:陈佐千带着颂莲第一次来卓云房里,“颂莲偷偷地瞟陈佐千,示意离开,但陈佐千似乎有意要在卓云这里多待一会儿,对颂莲的眼神视若无睹。”颂莲和梅珊住在大宅子的最深处,她们若要走出陈府必须经过后院、中院、前院多道关口,想要不为人知地离开,几乎是不可能的。于是,苏童为她们设置了一个象征性的出口,小说中写道:“后花园墙角有一架紫藤,紫藤架下有一口井”,“通往那里的甬道上长满了杂草”,这口井紧邻着颂莲和梅珊的住所。这样的空间布局暗示着,如果不能正常离开陈府,那就只有通过这口井离开了。最终,梅珊因为偷情被强制投井而死,颂莲则被刺激到发疯,反复地自言自语:“我不跳,我不跳井。”相比于梅珊,颂莲的“痛苦和恐惧”强度更甚——梅珊尽管死去,到底经由那口井“走”出了陈家——颂莲却被封闭在孤寂阴暗的后花园中,既无法走进后院过上“正常”的陈家太太的生活,又没有勇气选择自杀终结悲苦的命运,在进退两难的境地中,就这样被陈佐千牢牢地控制在划定的空间中。福柯认为,对空间的考察更容易把握权力关系和权力意图,在他看来,“一部完全的历史仍有待撰写成空间的历史——它同时也是权力的历史——它包括从地缘政治学的重大策略到细微的居住策略。”福柯在分析考察边沁于1787年设计的“圆形监狱”时提出,“圆形监狱”是现代权力统治技术空间化的典范型构。现代统治技术通过“圆形监狱”式的权力空间化建构使权力弥散于空间的监视中,权力因此无孔不入,无处不在,现代权力对身体的规训技术在监视的空间中得以实施和实现。对颂莲来说,陈家花园的空间布局,无处不显露着阴谋和策略,这样一处在外人看来合情合理、优美恬静的家园,却成为了颂莲的“圆形监狱”。

在苏童的另一部小说《一九三四年的逃亡》中,城市与乡村作为一对并置空间而存在,但城市却以一种俯视的姿态注视着乡村,并以多姿多彩的空间设定吸引着人们走出乡村逃向城市,城市就是以这样的方式将乡村的生命力逐渐抽干。枫杨树第一个“逃亡”进城的是祖父陈宝年,他婚后七日便离开“灾星”妻子去城里谋生;陈宝年在城里发迹引发了枫杨树男人的弃农经商大潮,也为1934年枫杨树竹匠们的陆续逃亡提供了明确的目的地和人生榜样。城市对渴望成功的男人而言是实现人生梦想的所在,而对祖母蒋氏来说却是她悲剧人生的起源,即便是为寻找被偷走的儿子这样强烈的动机所驱使,蒋氏在追到江边后也不敢再继续前行,因为“他们到城里去了,我追不上了”。这是蒋氏的悲剧和无奈,更是一类空间对另一类空间的畏惧,一类空间对另一类空间的挤压。苏童通过这种单向度的从农村到城市的空间逃亡叙事,凸显了“逃亡”这个词所具有的方向性意义,也解释了乡土农村最终凋零碧落的原因。

三、空间形象的变形

空间的生产和文化表征会随着时代和主体的转换而产生变化,不同的空间组合也为人的活动限定了范围,确定人与人之间的权力关系;同样,人的主体性也将反作用于空间的生产,通过赋予空间以新的文化符号,改变空间既有的形象。如果小说中的陈家花园在今天是一处真实的存在,想必会成为吸引游客的旅游目的地,经营者为了吸引更多的游客,或许会对陈家花园的意义进行改造,赋予其“私家园林”“书香门第”“传统建筑”“江南文化”等文化内蕴来吸引游客。于是,这个空间中曾经的“痛苦和恐惧”会被一扫而空,由此成为一处表征江南文化的景观。

《妻妾成群》的故事发生在陈家花园,前文提及,小说固然没有清晰地表明陈家花园所在的地域,但从一些细节来看,有可能在江南一带,这也是苏童最为熟悉的空间环境。从小说文本来看,陈家花园具有典型的江南私家园林的特征,特别是颂莲居住的后花园。小说写道:“从夏天到秋天,紫藤花一直沉沉地开着。颂莲从她的窗口看见那些紫色的絮状花朵在秋风中摇曳,一天天地清淡。她注意到紫藤架下有一口井,而且还有石桌和石凳……蝴蝶飞过去,蝉也在紫藤枝叶上唱。”从这些对花草树虫、水井桌凳的描写上看,陈家的后花园该是一处优美的所在,符合我们对江南园林的想象。在这样的空间中,也总会发生男才女貌卿卿我我的浪漫传奇,事实上中国古典文学中诸多才子佳人的故事就是在这样的空间中孕育出来的。苏童显然想赋予这个空间以其他的符号意义,因此,在接下来的叙述中,原本清幽雅致的园林空间发生了异化,几乎完全改变了原有空间留给读者的既定印象。

作为空间的生产者,人类自身的异化必然导致空间的异化。从女学生的身份转变为陈佐千的小妾是颂莲主体异化的开始,但此时的颂莲还能够融入社会整体异化的环境中,也就是说,异化的颂莲在她的空间中还是一个正常的存在,她所观察到的“后花园”也是一个正常的空间。随着生存处境的不断恶化,“痛苦和恐惧”情绪充斥了颂莲整个的灵魂,颂莲在她所处的空间中也不再是一个正常的存在,她眼中原本清幽雅致的环境也不复存在。此时的陈家后花园被颂莲沉郁的心情笼罩,“凋零的紫藤,在风中发出凄迷的絮语”,“一股植物腐烂的气息弥漫井台四周”,“她看见月光从窗帘缝隙间投到地上,冷冷的一片,很白很淡的月光。她听见自己的哭声还萦绕着她的耳边,没有消逝,而外面的花园里一片死寂。”陈家花园布局未改、草木依旧,在颂莲眼中却已经改变了原来的面貌,而这完全是由颂莲个人的感受生产出的只属于她个人的空间。此时,陈家人与颂莲虽处在同一个物理坐标中,却生活在不同的主体空间内——对于陈家其他人来说,这个空间年年如此,司空见惯;对于颂莲来说,这个空间早已死寂。颂莲孤守着后花园这个唯一的空间,但这个空间已经被她在心理上进行了改造,后花园由此被分裂成两个不同的空间,文本的层次感愈发的立体和多元起来。

《一九三四年的逃亡》与《红粉》则是通过多个空间的位移来展开叙事的。表面上看,《一九三年的逃亡》与《红粉》这两篇小说都有一个线性的时间线索:前者写了蒋氏一家的存在史,从祖父母蒋氏与陈宝年的婚姻开始,叙述至只活下了“父亲”一人;《红粉》则讲述了两个旧社会的妓女在解放后的妓女改造运动中的人生浮沉,看起来都应该是具有编年史形式的故事,从生到死,还是重生到死,都该是关于某些人的时间的故事。但细读文本,会发现时间的线索之下埋设了隐含的时空转换的叙事。《一九三四年的逃亡》中,蒋氏从蒋家圩嫁到枫杨树乡村,生存空间发生改变;在枫杨树乡村又裂变出两个空间:一个是祖父陈宝年的家,另一个是地主陈文治的黑砖楼,而在她的想象中,还有陈宝年开在城里的竹器店(尽管这个店她从未去过并深恶痛绝);她唯一的一次远行,是为了寻找被偷走的儿子,并一路走到长江边上,阻止她前行的不是滔滔江水而是她深恶痛绝的城市;在她返乡之后,她最终选择了走进陈文治的黑砖楼。这样的空间位移同样体现在《红粉》的叙事中,妓女改造运动中,秋仪被从喜红楼带出,在临时医院短暂停留后,又逃回了喜红楼,而此时的喜红楼己无立足之地,昔日的相好老浦收留了她,但由于老浦母亲的反对,秋仪在老浦家中也无法立足,走投无路之下,到尼姑庵削发为尼,而当老尼姑知道她原有的身份后,又将她赶出了尼姑庵,此后秋仪又到老家投靠姑妈,却处处受到排挤,最终秋仪走进了东街的冯老五家,嫁给了一个她之前认为不可能嫁的人。在《妻妾成群》中,苏童通过笔下人物颂莲在心理上对空间进行了改造,而在《一九三四年的逃亡》与《红粉》中,苏童则亲自动手来改造人物的空间,他为蒋氏提供了多种生存空间的选择,而蒋氏最终没有选择那个最有希望找到儿子的城市,蒋氏的选择是排他性的,她不愿意去尝试任何新的空间,宁可屈辱地回到黑砖楼的乡村,一只无形的千百年来却根深蒂地牢牢抓住中国农村妇女的手将她拖了回来,这是她的不幸,也是她的习惯。而在《红粉》中,苏童同样为秋仪们安排了多个空间让她们选择,而秋仪们也努力地去适应这些不同的生存空间,哪怕一次次地被排挤,又一次次地准备进入,而最终秋仪嫁给了冯老五、小萼嫁给了收瓶子的北方人、瑞风嫁给了羊肉店的老板,苏童为她们安排的老浦、尼姑庵和她们自己的家都没能留住这些“红粉”,她们不得不走进了低俗不堪的贩夫走卒的空间。按照历史主义的革命叙事,这些红粉得到了彻底的改造,而在苏童的笔下,则是她们的生存空间生产的幻灭,她们所熟悉并渴望安定于其中的个人空间被排斥在主流的空间生产之外,并最终在巨大的空间风暴中片瓦不存。

在苏童的小说中,经由叙事生产出的文化表征空间替代了历史进步主义的文化思想传统,“空间被看作是承载历史时间演进的空洞容器和表演舞台”的观念得以解构,写作也真正从抽象枯燥的本体论层面回归到感性直观的生活世界。走进了苏童小说的叙事空间,或许才能理解苏童想要交代的“痛苦和恐惧”,也许还有“无奈和执着”,李欧梵所谓“多姿多彩”也由此生成。

(责任编辑:李明彦)