例谈地理试题中的语言歧义

2015-09-28罗秋官

罗秋官

(福建省厦门第六中学, 福建 厦门 361012)

例谈地理试题中的语言歧义

罗秋官

(福建省厦门第六中学, 福建 厦门 361012)

语言歧义现象在高考地理试题中屡有出现,这在一定程度上影响了高考的公平性原则。出现语言歧义的原因主要有如下几个方面:一是试题中出现内涵不明确或有多种含义的语词;二是文字表述不够简洁、明确,有玩弄文字游戏之嫌;三是试题中的图象与文字表述不一致;四是题目表达出的意思与命题者的原意不一致。地理教学应该充分重视语言歧义这种现象,并采取有效措施尽量消除语言歧义现象带来的消极影响。

地理试题;语言歧义;地理教学;教学启示

同一语言形式如果表示了两种或两种以上的意义,就是多义现象。多义现象在一定的语言环境中得不到制约,就势必带来理解上的分歧,这就是语言歧义。语言歧义是最常见的语病之一,它在人们日常的学习和生活可能会引起不必要的误解,但一般还不至于造成多严重的后果。但语言歧义如果出现在考试的试题中,尤其是在高考这样的国家级考试中,造成的影响是比较严重的。因为如果是由于题目有歧义而造成考生答题的失误,考生可能因为一道题目答错而改变一生的命运,这对考生来讲是很不公平的。近年来,语言歧义现象在高考地理试题中屡有出现,但却没有引起足够的重视,这不仅在一定程度上降低了高考试题的信度和效度,还给地理教学带来了困惑和误导。

在地理试题中,还有两种与语言歧义类似的情况值的注意:一是题目的本身并没有歧义,但由于表述不够简洁(个别题目有玩弄文字之嫌),容易引起误解;二是由于命题者自身专业知识的欠缺或语言表述能力不足,使题目表达出的意思与命题者的原意不一致,以致试题出现争议。这两种情况同样会造成考生答题的失误。为便于说明,本文把这两种情况也归入语言歧义的范畴进行分析。

一、典型例题分析

【例1】(2007年高考宁夏卷)图1为美国某城市某年8月某日22时等温线图。回答1~3题。

1.O、P两点的温差最大可超过

A.1℃ B.2℃ C.3℃ D.4℃

2.若只考虑温度因素,则近地面N点的风向为

图1

A.东北风 B.东南风

C.西北风 D.西南风

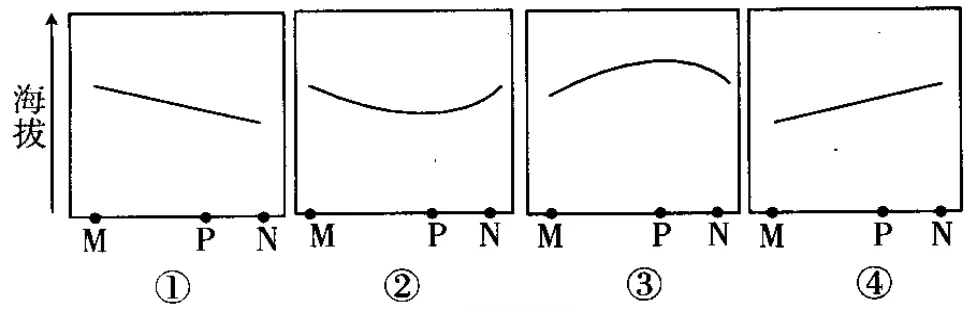

3.图2中与M、P、N一线上空等压面的剖面线相符合的示意图为

图2

A.① B.② C.③ D.④

分析:这是一组经典的高考题,至今仍被许多教辅书引用。然而,不同学生对这三道题的理解却大相径庭,以致在解题中得出不同的结论。

(答案:1.D 2.B 3.C)

第1题:由图可知,O点的温度应在25℃~26℃之间,P点的温应在29℃~30℃之间,那么O、P两点的温差T应为:3℃<T<5℃,T的最大值应介于4℃~5℃之间,本题提供的正确答案是D,但根据题干的表述,四个答案都应该是正确的,因为既然O、P两点的温差最大可超过4℃,当然也可超过1℃、2℃和3℃。显然,本题的歧义是由于命题者语言表述不准确造成的。

第2题:本题题干中“若只考虑温度因素”这句话是有歧义的,可以有如下两种理解:

理解1:除了温度因素外,其它任何因素(如地转偏向力、摩擦力等)均不考虑。若按这种理解,N点气温低于P点,气压高于P点,风是由N点往P点吹,由于N点位于P点的东边(东偏北),所以N点的风向应为东风或偏东北风,答案只能是A。

理解2:N点的风向只考虑由气温差异造成的热力原因,而不考虑动力因素。形成风的直接原因是同一水平面的气压差异,而造成同一水平面上气压差异的原因有热力原因和动力原因两种。如果是热力原因,气温与气压是成反比的,即热的为低压、冷的为高压,N点的气压高于P点,风是由N点往P点吹,但由于风由N点吹向P点过程中,受地转偏向力的影响会向右偏,所以N点的风向为东南风。

上述两种理解都是无可非议的,但结论却大相径庭。之所以出现理解上的分歧,主要是题干中“若只考虑温度因素”这句话对答题者有误导作用。事实上,因为题目明确告诉我们图1为美国某城市某年8月某日22时等温线图,从图中可以看出,等温线的分布大致呈闭合状,气温中间高四周低,这种气温分布只能是热力原因(城市的“热岛效应”)造成的,而不可能是动力原因造成的。因此,题干中的“若只考虑温度因素”这一条件纯属多余,容易引起误解。因此,本题只要将“若只考虑温度因素”这句话删除,把题干改为“近地面N点的风向为”就不会有歧义了。

第3题:题干中“与M、P、N一线上空等压面的剖面线相符合的示意图为”这句话中的“上空”是一个内涵不明确,含有歧义的概念。百度百科的解释是:“指一定地点上面的天空”,但到底离地面多高却没有明确的界定。可见,“上空”是一个相对的概念,具体就本题的情况看,M、P、N三个地点上面的天空都可以称为上空,由于题图中的纵坐标的海拔没有单位,这个“上空”到底是指近地面的天空,还是高空的天空不得而知。而根据热力环流原理,我们知道近地面天空的等压面与高空的等压面弯曲形态是相反的。因此,如果把本题的“上空”理解为近地面的天空,答案应为B,若理解为高空,答案才是C。依命题者原意,为避免歧义,可将图2改为图3:

图3

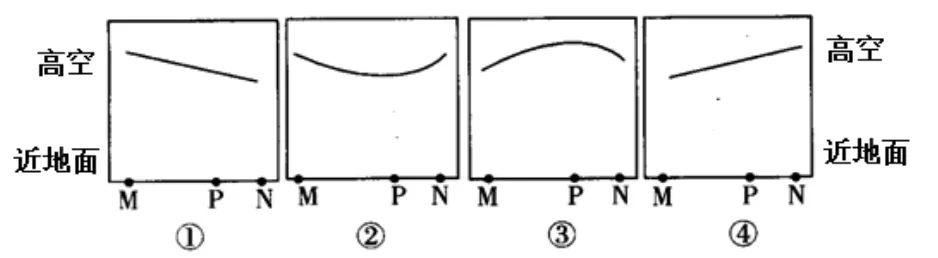

【例2】(2011年全国新课标卷)图4显示青藏铁路从拉萨向北上坡段某处的景观。其中T是为保护铁路而建的工程设施。据图文信息可以推断

图4

A.该段铁路沿等高线布线

B.该段河流冬季结冰

C.铁路沿P箭头指示向拉萨延伸

D.P箭头指示北方

分析:本题命题者给出的答案为B,但不少学生认为答案D也是正确的。之所以出现这种情况,是因为本题题干中“拉萨向北上坡段某处”这句话含有歧义。如果仅从字面上理解,“拉萨向北上坡段”自然可以理解为该段铁路向北方向是上坡的,由于图中P箭头的指向与河流的流向相反,所以P箭头指示应为方向上坡的方向,即指向北方,因此,答案D是正确的;另外,由于青藏高原冬季气温低于0℃,河流结冰,所以答案B也是正确的,而命题者提供的正确答案只有B。据此推测,依命题者所要表述的意思应该是“拉萨以北上坡段某处”,而不是“拉萨向北上坡段某处”。一字之差,谬以千里!

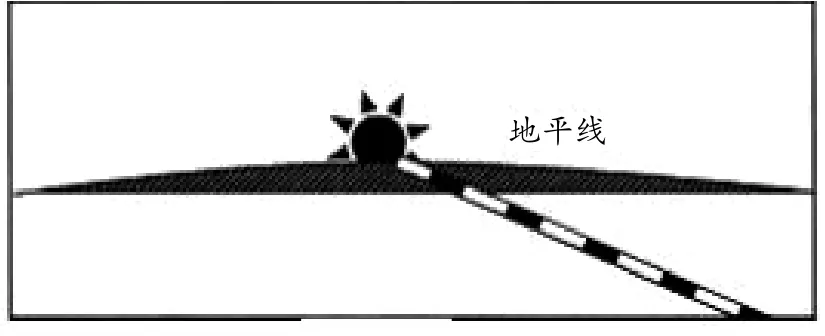

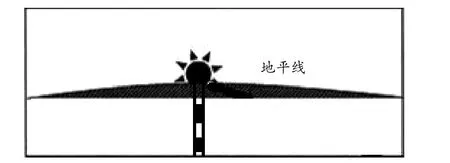

【例3】2012年5月1日,拍摄者在华北平原看到,日落的位置刚好在某直线铁路的两根铁轨间(如图5所示)。该铁路线的走向为

图5

A.东西走向 B.东南—西北走向

C.南北走向 D.东北—西南走向

分析:本题命题者给出的答案为B,但不少人却认为正确答案是A。本题无论是题干的文字描述,还是图示都非常简洁,没有歧义。为什么不同的人还会得出两种不同的结论呢?仔细分析,原来是因为题干中文字所表达出的意思与图5所表达出的意思是不一致的。先从题干的描述来理解,5月1日这一天,太阳是东北升、西北落,拍摄者拍日落应该面朝西北、背向西南方向,此时若看到日落的位置刚好在某直线铁路的两根铁轨间,说明该铁路的走向与拍摄者的视线方向是一致的,即东南—西北走向(如图6)。但从图5所示情况看,铁路的走向与拍摄者的视线方向并不一致,拍摄者面朝西北,而铁路则是从拍摄者的右后方(即东方)向左前方(西方)延伸,说明该铁路为东西走向。依命题者原意,应将图5改为图6。

图6

【例4】(2013年高考福建卷,第37题第(4)题)分析 N城 (指喀什,图略)设立经济特区有利的社会经济原因。

(原题答案:毗邻中亚、南亚、西亚地区的地理位置,具有边境口岸的优势,有利于区域经济合作与交流;有特色畜牧业和特色林果业,丰富的能源资源,有利于产业发展;国家给予政策、资金等支持;文化古迹众多,是对外文化交流的重要窗口。)

分析:笔者将这道题作为单元考试的试题来考查学生时,学生给出的答案五花八门,比较典型的答案大致有三种:一是答设立经济特区的优势条件,如地理位置优势、气候优势、资源和能源优势、政策优势、劳动力价格和土地价格优势、旅游资源优势等(与原答案类似);二是答设立经济特区目的和意义,如有利于资源开发和经济发展、有利于国防安全、有利于民族团结、有利于对外贸易的发展等;三是优势条件、目的和意义都答。

为什么会出现这种理解上的差异呢?问题出在设问上,设问中要求回答的“原因”本身就是一个多义词,在本题中可以有以下两种理解:一是指造成某种结果或者引发某种事情的条件;二是指达成事项之目的、理由或需要,也称为目的因。因此,上述不同学生给出的三种答案都是无可非议的。从原题的答案看,命题者要求考生回答显然是条件,对这对于答成目的和意义的考生来说就是不公平的了。此外,本题的设问还存在一个明显的语病,造成某种结果或者引发某种事情的条件,及该题要求回答的“原因”是不存在“有利”还是“不利”之分的,因为如果是“不利”,就不能成为设立经济特区的原因。综上所述,造成本题出现歧义的原因在于问题的指向不够明确。依命题者原意,只要将原题中的“社会经济原因”改为“社会经济条件”就可以了。

二、试题中语言歧义给地理教学的启示

试题中的语言歧义不仅影响到考试的公平性,还会对日常教学带来消极的影响。这是因为在平时的教学,尤其是在在高三复习阶段,不少教师都会把高考题或各地的模拟试题,作为经典题目来训练学生或直接作为考试用题。如果题目存在语言歧义,训练的结果往往适得其反,考试中也不能考查出学生的真正水平。这给地理教学带来的启示是:

1.选题要注意题目本身的科学性,不要迷信权威

在地理教学中,尤其是在复习阶段,教师都需要选择适量的题目作为训练学生的材料,或作为试题来考查学生。但这其中存在的一个误区是:他们在选择题目时,往往存在迷信权威的心理,认为高考题或各省、市的模拟题都是专家出的,不会存在大的错误。有时候甚至明明觉得题目有问题,也不愿意多思考问题出在哪里,而是把所谓的“标准答案”不加分析照搬给学生。这样做的结果只能给学生的思维造成混乱,经常使学生感到无所适从。因此,要提高教学的有效性,挑选题目时首先要保证题目的科学性,不要迷信权威。对于一些立意不错,但文字表述存在瑕疵的题目,可以进行适当的修改后再使用。如例2,只要将“拉萨向北上坡段某处”改为“拉萨以北上坡段某处”就不会引起误解。

2.对学生答错的原因要科学分析,不要主观臆断

学生在地理考试或解题中经常会出现审题方面的错误,造成错误的原因很多,如粗枝大叶、概念不清、思维定势等。但有一个原因却常常被忽视,即因试题语言表述不科学、不严谨而导致的误解。而在实际教学中,不少教师在对学生出现审题失误的原因进行分析时,往往在没有做实际调查的情况下,就凭主观臆断,把错误简单地归因于学生的审题能力低,这显然有失公平,也不利于问题的解决。因此,在教学中,如果发现有些题目学生的错误率很高,而且出现的错误有很大的相似性,教师千万不要匆忙给错误的原因下定论,而是要在实际调查的基础上进行科学的分析,这样才能对症下药,纠正学生的错误。

3.地理试题的设计要简洁、明确,避免出现歧义

在地理教学中,教师除了选用现成的题目外,还经常需要设计一些原创题。为避免题目出现歧义,在命制地理试题时要特别注意以下几点:一是题目中尽量不要出现内涵不明确或有多种含义的语词,如果必须出现,就要用文字或示意图对其进行适当的限制或补充。如例1第(3)题的“上空”可以通过图3来补充;二是文字表述要简洁、明确,尽量不要给学生的审题造成不必要的困难。地理试题的主要功能是考查学生对地理基本原理、基本技能的掌握情况,而不是考查学生的语文水平,如果在命题时,玩弄文字游戏,把简单的问题复杂化,学生因为不明白题目的意思而失误,显然就违背了命题的初衷;三是在设计问答题时,问题的指向要明确,不要让学生答题时无从下手。例如,“分析甲区域粮食单产高但商品率低的原因”就是一个指向不明确的问题,题目到底是要求分析“粮食商品率低的原因”,还是“粮食单产高”和“粮食商品率低”的原因都要分析?又如,“简述黄土高原农业可持续发展的方向”也是一个指向不明确的问题,因为“农业发展的方向”涉及到农业的产业结构、农业布局、技术水平、经营方式、生产条件以及农业生态环境的保护等诸多方面内容,学生该从何答起?