情系古典的浪漫主义者

——浅谈勃拉姆斯晚期钢琴曲《小品》(Op.118)之二“间奏曲”

2015-09-24王巧容沈阳音乐学院音乐学系辽宁沈阳110000

王巧容(沈阳音乐学院音乐学系,辽宁 沈阳 110000 )

情系古典的浪漫主义者

——浅谈勃拉姆斯晚期钢琴曲《小品》(Op.118)之二“间奏曲”

王巧容

(沈阳音乐学院音乐学系,辽宁 沈阳 110000 )

约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms,1833-1897)是十九世纪浪漫主义时期最具古典主义气息的德国音乐家,被称为“德奥最后一位古典音乐大师”。钢琴间奏曲Op.118 No.2是处在他创作的晚期,于1892年-1893年之间完成,此时的勃拉姆斯在创作上已经达到了成熟时期,克拉拉称这些小品为“珍珠似的钢琴作品”。

勃拉姆斯;Op.118;分析

十九世纪的欧洲是一个文化、艺术巨变的时代,法国大革命深深地影响了欧洲的艺术流派,浪漫主义思潮已经弥漫了整个欧洲。这个时期的德国产生了许多著名的音乐大师,约翰内斯·勃拉姆斯就是其中一位,人们常常把他和贝多芬、巴赫称为德国音乐的三大巨头,并且称他们为“3B”(Brahms、Beethoven、Bach),这足可以证明勃拉姆斯对德国音乐的贡献和他在德国音乐史上的重要地位。

勃拉姆斯的创作涉猎广泛,其中包括室内乐、交响乐、合唱、钢琴等领域。由于生活经历、时代的变迁,晚年的勃拉姆斯偏爱短小精悍的钢琴独奏作品,创作风格富有凝练、端庄、手法细腻等特点。晚期钢琴小品Op.118,写于1893年,此时的勃拉姆斯正由于他的亲友的相继离世而饱受感情上的创伤和煎熬。他将难以言语的内心痛苦和孤独,倾注在音符上,这组作品是最贴近作曲家的内心独白,是勃拉姆斯创作技法非常成熟的作品,也是研究勃拉姆斯音乐创作特点的重要资料。“当时克拉拉在收到这些曲子后在日记中写道‘他所抒发的灵感实在令人惊奇,在最有限的发挥空间里,同时展现热情和温柔,真是美妙’。”这组作品由六首不同情绪和色彩的钢琴小品构成,分别是《a小调间奏曲》、《A大调间奏曲》、《g小调叙事曲》、《f小调间奏曲》、《F大调浪漫曲》以及《降c小调间奏曲》。本文将选取Op.118 No.2进行分析。

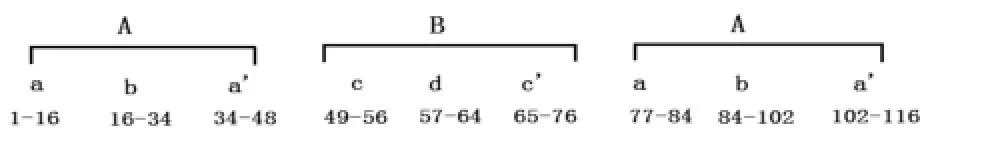

众览全曲,除了题目和作品号,首先映入眼帘的是表情记号Andante teneramente(温柔的行板),像是在细腻温柔地轻声呼唤。作品继承了勃拉姆斯创作中古典主义的形式,首先在曲式上运用了复三部曲式结构,这是古典主义时期典型的曲式结构,勃拉姆斯对此十分钟爱,晚期大部分的钢琴小品都采用了这种结构。如下图:

图1:

A段(1-48小节),其中可以分为aba’三部分,a部分(1-16小节)可以分为四个乐句,乐曲一开始就出现了主和弦,主题由弱拍进,展现出A大调温柔的调性色彩,在一开始的右手旋律声部中运用了勃拉姆斯钢琴作品最为常用的三度,六度和八度,使音乐更富有稳定性。他惯用连续的下行音调,下行二度进行。戴里克·柯克在《音乐语言》中曾经指出,所有各时期的作曲家利用小二度来表现一种绝望的痛苦。而在勃拉姆斯的作品中,强调了小二度,尤其是下行小二度更是表现了对死亡悲剧的无奈与痛苦。从第1至第4小节,主题的前三音为重要动机,贯穿A段。(见谱例1)

谱例1:a段,Op.118 No.2(1~8小节)

b部分(16~34小节),从第16小节最后一个和弦开始,一连五次出现了先渐强后渐弱的标记及五组连续的模仿,并且在a小调中不断强调着属和弦功能性(见谱例2)。勃拉姆斯用简洁的动机和相同的旋律,借助和声、节奏改变以及和弦的替代,将勃拉姆斯在创作时的举棋不定、悲伤的情绪和内心痛苦的挣扎表现得淋漓尽致。

谱例2:b段,Op.118 No.2(13~22小节)

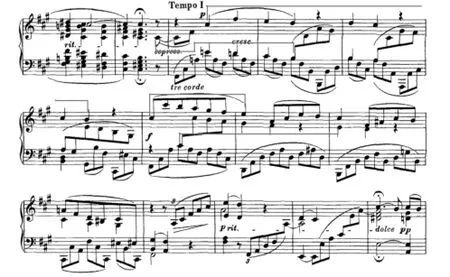

a’部分(34~48小节)可分为两个乐句,从第34小节第3拍开始,乐曲的进入到一种连接式的引入,旋律线条趋于流动,极进式向前推动,再次出现开头的三音动机,这次主题的回归,在旋律形态上与主题形成倒影,比主题更加温柔细腻。同时从第34小节最后一拍到第36小节将高声部和中声部的主题作置换处理(见谱例3),使音乐更加丰富多彩。其中从第38小节第3拍开始到第48小节,节奏型和写作手法都模仿b部分,其中上方声部的和弦音整体都向上移高了四度,并加入大量的复调手法使乐曲听上去更加生动,最后结束在A大调的主和弦上与主题的开始形成呼应。

谱例3:a’段,Op.118 No.2(33~37小节)

B段(49~76小节)开始后旋律更加优美深情,由A大调转为升f小调,与A段调性为三度关系,使用全新的素材,音乐材料更加富有运动性,乐曲的发展渐渐加快,富有冲动的意味。B段包括cdc’三个部分,c部分(49~56小节),从49小节开始,运用了大量卡农的写作形式,由于勃拉姆斯从小就严格学习作曲和对位法,对巴赫的作品表现出极大的兴趣,使之在后期的创作中得心应手。从49~52小节中,中声部的旋律音#C-#F-E-D紧紧跟随着高声部的旋律,交替进行,以及伴奏八分音符的下行流动,犹如潺潺流水,使音乐更具有流动性。在谱例4中,不难看出这两行的前三小节的写作方式一模一样,采用模仿的手法,整一段的三对二的节奏,是勃拉姆斯作品中使用的典型节奏,加强了音乐的流动性,推动了主题的发展。(见谱例4)

谱例4:c段,Op.118 No.2(49~56小节)

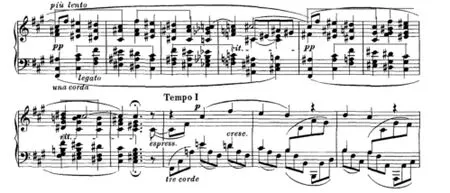

c’部分(65-76小节),作者把欣赏者带入了另一个忧伤的意境中,情绪极为深邃暗淡。c’段的中间声部最开始出现c段的主要动机,紧接着是高声部,此段出现了两次卡农的写作手法,表现出旋律的交错感。在这一部分中,左手部分运用大量的三连音,体现出作者情绪性的转变,由安宁、优雅向沉思、冥静过渡,同时还流露出作者对昔日美好的回忆与现实的无奈。(见谱例5)

谱例5:c’段,Op.118 No.2(63~76小节)

b部分(57~64小节),此段由升f小调转为#F大调,以类似圣咏曲的垂直和弦进行,一个个安静地矗立在乐谱上,行进是那样得庄严,配合上下声部的卡农手法,围绕#C-#FE-D主导动机展开,与c段形成对比,这种卡农手法可谓是展示勃拉姆斯晚年创作技巧上的精彩之处。(见谱例6)

谱例6:d段,Op.118 No.2(57~67小节)

第三段是A段的自由重复(77~116小节),又转回到A大调。古典主义时期的第三段是严格重复,起到加强主题的作用;而在勃拉姆斯的三段体中,第三段则运用了自由重复,在原有主题的基础上继续发展、升华,使作品更加优美、婉转,给人留下深刻印象。第三段的结构和第一段几乎一样,同样分为aba’b’三个乐句,在a乐句中(77~84小节),勃拉姆斯采用变奏的手法,将开头乐句的后半部分扩大音域,随后又高音往下进行。(见谱例7)b和a’b’这两个乐句和前面A段中的一样,所以就不再加以分析。

谱例7:Op.118 No.2(77~86小节)

如果用一句话简要概括勃拉姆斯的音乐创作特点即“古典主义酒瓶装着浪漫主义新酒”,他将传统古典主义的技巧和浪漫主义音乐元素合理融合,然后用卓越的音乐才能将其演奏出来,既继承了传统古典又发展了现代浪漫主义。勃拉姆斯在音乐创作的道路上并不是墨守成规,正如1993年勋伯格在庆祝勃拉姆斯诞辰一百周年的电台演讲中,把勃拉姆斯称为“改革者”一样。无论是他早期、中期以及晚期的音乐创作过程中,勃拉姆斯从未停止过尝试新的东西,他不仅把传统的创作手法与浪漫主义精神完美地结合在一起,他的和声、调性以及节拍的创新运用还对后世作曲家产生了深远影响。

[1][英]迈克尔·肯尼迪,[英]乔伊斯·布尔恩《牛津简明音乐词典》[M].人民音乐出版社,2002.

[2]于润洋.《西方音乐通史》[M].上海音乐出版社,2003.

[3][英]Matthews·D著,于少蔚(译)《勃拉姆斯钢琴音乐——BBC音乐导读第九册》[M].花山文艺出版社,1994.

[4]许丽.《勃拉姆斯钢琴〈间奏曲〉Op.118 No.2作品演奏分析》[J].北方音乐,2010,11.

[5]纪娴.《浅谈勃拉姆斯晚期作品Op.118 No.2》[J].音乐大观,2013,12.

[6]崔秀峰.《勃拉姆斯晚期钢琴作品的创作特点与演奏方法——以六首钢琴小品Op。118为例》[J].乐府新声,2014,4.

[7]陆茵.《勃拉姆斯晚期钢琴小品创作的个人色彩——以〈A大调间奏曲〉(作品118之2)为例》[J].大众文艺,2004.

J624.1

A