积极的财政政策缓解了企业的融资约束吗?

2015-09-19张文君

张文君

一、问题的提出

宏观经济如何影响企业的微观经济行为?这个问题无论在理论界还是实务界,都是引人瞩目的。尤其近年来,随着国际金融危机的发生,大量调控政策出台,使得人们越来越关注这些宏观经济政策在微观层面的传导机制,并期望基于此判断政策的实施效果。遗憾的是,因为数据难以获取和学科研究视角的不同,相关研究成果比较匮乏 (姜国华和饶品贵,2011[1])。即使有一些文献在这方面进行了大胆的探索,其研究核心也主要局限于经济周期、货币政策等传统的宏观经济视角 (陆正飞和韩非池,2013[2])。

相较于货币政策、经济周期等,我们发现,研究财政政策在企业微观经济层面的传导机制的文献尚不多见。原因是多方面的。首先,基于宏观经济视角研究企业微观经济行为的研究不是很成熟。比较于货币政策直接影响企业的融资成本,经济周期直接影响企业的外部需求等不同,财政政策对企业微观经济行为的影响似乎不是那么直接。它究竟是通过供给还是通过需求来影响企业的微观经济行为?已有文献对此少有关注。其次,在市场经济比较成熟的国家,相机抉择的财政政策已经不多见。在20世纪70年代至21世纪初金融危机以前的30年中,美国和欧洲发达经济体宏观调控政策中基本看不到财政政策的身影(付敏杰,2013[3])。因此,在国外,财政政策影响企业微观经济行为是一个相对不存在的命题,自然也难成为研究的热点。然而,在我们这样一个单一制、经济体制转轨的国家里,财政政策对企业微观经济行为的影响可能更为显著。因此,考察财政政策对我国企业融资能力的影响,具有很强的现实意义。

积极的财政政策在我国使用比较频繁。回顾近年来中央经济工作会议精神,我们可以发现,自2008年以来我国一直实施的是积极的财政政策。相比较而言,货币政策除了2008与2009两年是 “适度宽松”外,其他年份都是 “稳健”。深入考察积极财政政策对于企业微观经济行为的影响,具有十分重要的现实意义。

与以往的文献比较,本文的贡献在于:从挤入效应与挤出效应两个方面综合考察财政政策对企业融资约束影响,并用我国近10年来上市公司的数据进行检验,从而对积极财政政策在企业微观层面的传导机制有了比较全面的认识。本文的实证研究发现,基于企业的异质性,财政政策的挤入效应与挤出效应也不同,因此,从企业的微观层面为我国如何更有效地运用财政政策提供了一定的理论依据。

二、研究假设

在完美资本市场假设条件下,由于不存在 “摩擦”,企业的内部融资与外部融资可以相互替代(Modigliani和Miller,1958[4]),所以企业不存在融资约束的问题 (Opler等,1999[5])。然而,现实广泛存在融资 “摩擦”,使得资本市场完美的假设难以成立。对此,Greenwald等 (1984)[6]、Myers(1984)[7]进行了修正,通过引入信息不对称,研究结果揭示:由于资本市场广泛存在的交易成本,企业外部融资比内部融资面临更高的融资成本。

针对企业外源性融资成本与内源性融资成本存在显著差异的现象,Fazzari等进行了开创性的研究。他们将之定义为融资约束。所谓融资约束,指的是因为企业在 “不完美的”的资本市场面临高企的交易成本,因此内部融资成本要显著低于外部融资成本,从而导致企业过度地依靠内部融资,最终产生了融资不足 (Fazzari等,1988[8])。积极财政政策作用于企业的融资约束是双重的,根据企业的不同,既可能缓解了企业的融资约束,也可能加剧了企业的融资约束。我们定义前者为挤入效应,定义后者为挤出效应。

挤入效应作用于企业融资约束,有直接和间接两个渠道。首先,从直接的渠道来看,实施积极的财政政策能够加大对相关企业的生产性公共资本供给,并为企业提供大量的财政支持,包括直接补贴、贷款贴息、融资性担保等,为企业在信贷市场和资本市场进行外部融资降低了交易成本,进而使得企业的融资约束程度能够得到有效缓解 (肖翠仙,2013[9])。其次,从间接渠道来看,实施积极的财政政策,可以通过需求端的刺激,推动民间投资、带动社会消费和提高出口潜力,从而显著改善外部融资环境,优化了企业的外部融资条件,即缓解了企业的融资约束。因此提出假设1。

假设1:积极的财政政策缓解了企业的融资约束程度。

挤出效应指的是公共投资对民间投资的挤出,即在实施积极财政政策的背景下,公共投资与民间投资出现此涨彼消的现象,从而导致积极财政政策对需求的刺激效果被大大削弱 (程宇,2014[10])。挤出效应对企业融资约束的影响,主要通过利率传导机制和信贷配给机制。前者具有一般经济学理论的共性,后者更多的是基于我国经济转轨背景的个性特征。

挤出效应的利率传导机制,是因为政府在实施积极财政政策时,加大了对信贷市场和资本市场进行融资的力度,以实现自身的扩张性投资,加剧了信贷与资本市场上资金的供求关系,抬高了民营企业的融资成本,从而使得民间的投资动机减弱。最终产生的结果是积极财政政策刺激的公共投资扩张部分被民间投资的减少部分抵消。张延 (2010)[11]以中国1952—2008的时间序列数据为样本,进行实证研究后发现,政府购买性支出与当期投资显著负相关的同时,与当期的名义利率显著正相关。该实证研究结论证明了中国积极财政政策在当期存在较为明显的挤出效应。

挤出效应的信贷配给机制,根源在于我国经济转轨时期市场经济体制不健全,民营企业在信贷与资本市场遭受了各种显性和隐性的体制性歧视。例如,在积极财政政策的背景下,公共投资产生了大量的资金需求,由于信贷配给的原因,一方面,国有企业能够在信贷市场获得巨额的、低成本的信贷资金;另一方面,在资金供给一定的背景下,民营企业可获得借贷资本的空间被大量压缩,最终挤出了一部分民间投资。

总之,无论是通过利率传导机制还是信贷配给机制,积极财政政策的挤出效应都会对民营企业的融资产生负面冲击。综合表现为国有企业凭借体制优势,因为财政支持获得了大量廉价的资金供给,反而挤压了民营企业在信贷市场与资本市场的融资空间,以及抬高了民营企业的融资成本。因此,积极财政政策的挤出效应最终表现为:一方面,国有企业的融资约束程度显著缓解;另一方面,民营企业的融资约束程度显著加剧。

上述现象在经济衰退期常有表现。例如,在当前经济下行压力较大的背景下,国家为了刺激经济实施了积极的财政政策,一方面,高速铁路、航空航天、“宽带中国”等重大项目的投资得到了国家财政的大力支持,而集中于该领域的企业大多数都是国有大中型企业,其外部融资条件因此大为改善。另一方面,由于商业银行把更多的注意力集中于承担上述大项目的国有大中型企业,不仅对民营企业的融资需求没有有效对接,而且 “惜贷”的现象更加严重,民营企业的外部融资条件因此可能进一步恶化。据此提出假设2和假设3。

假设2:对于民营企业,积极的财政政策加剧了民营企业的融资约束程度。

假设3:对于国有企业,积极的财政政策缓解了国有企业的融资约束程度。

综上所述,积极财政政策的动机不同,导致的经济后果也不同,表现为对于不同类型企业融资约束的作用也不同。将上述三个假设归纳于表1。

表1 积极财政政策与企业的融资约束

三、研究设计

(一)数据选择

本文数据的样本区间限定为本世纪头10年(2001—2010年),数据来源于国泰安经济金融研究数据库 (CSMAR)。本文数据样本的选择主要基于以下考虑:一方面,该时间段完整地包括了经济繁荣与衰退期,并随之分别采取了稳健财政政策和积极财政政策进行调控;另一方面,该时间段完整地包括了“十五”与 “十一五”两个五年规划时期,一定程度上控制了产业政策调整和政治周期因素等的外部影响。样本数据根据如下原则进行筛选: (1)为避免IPO的影响,样本选择来自于2000年12月31日前在沪深股市仅发行A股的上市企业,并剔除了金融类上市公司;(2)剔除资产负债率大于100%,即资不抵债的企业;(3)剔除ST、兼并或重组的企业样本,从而避免并购行为对融资约束的影响。通过对上述数据的初始化处理后,本文最终得到5390个平衡面板数据。为了消除离群值对回归结果的影响,本文在实证分析前对小于1%和大于99%的数据进行了缩尾处理。

另外,根据控股股东的性质,本文把上市公司划分为国有和民营两类,目的在于了解不同类型企业的融资约束对积极财政政策的反应是否有不同。正如前文的理论分析指出的那样,积极财政政策通过挤入效应显著缓解了国有企业的外部融资约束程度。相反,民营企业在受到积极财政政策的挤入效应影响的同时,亦受到挤出效应的影响。因此民营企业融资约束受积极财政政策的影响是多重的、不确定的。对此,需要根据实证研究结果做出进一步的判断。

(二)变量的定义

根据一般性做法,本文根据财政支出增长率的高低来衡量财政政策周期。在本文的样本区间内,2007、2008和2009年对应的财政支出增长率分别为23.2%、25.7%和21.8%,位居前三,故定义为积极财政政策期。居后的三个年份是2002、2003和2004年,分别对应的财政支出增长率为16.6%、11.7%和15.6%,因此定义为稳健财政政策期。参考Almeida等 (2004)[12]、 Opler等 (1999)[5]的模型设定,本文还选择了现金流量、投资机会、企业规模等企业微观层面的变量作为控制变量。本文使用的变量见表2。

表2 变量含义及计算方法

(三)模型设定

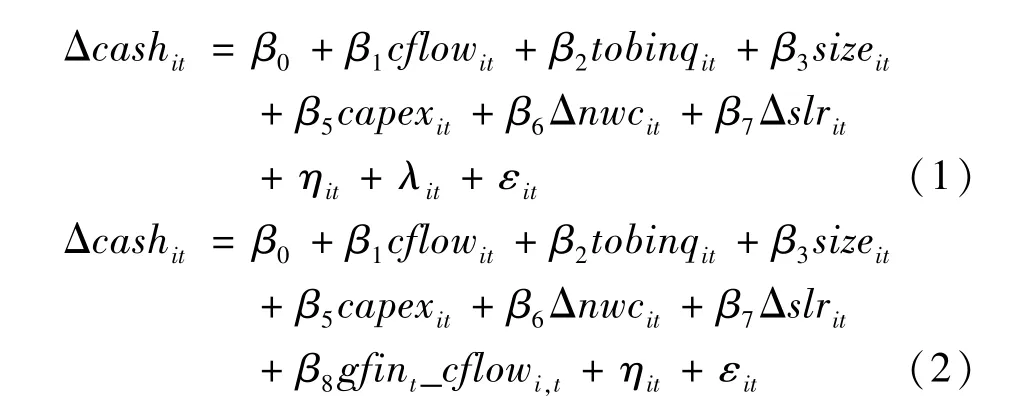

本文在Almeida等 (2004)[12]的现金—现金流敏感性模型 (模型 (1))的基础上,加入财政政策(gfin)与现金流 (cflow)的交互项,构建了模型(2)。模型 (1)的理论基础是融资约束理论。该理论认为,信贷市场和资本市场上存在着大量信息不对称的现象,从而导致企业外部融资成本上升,基于预防性动机,为避免融资不足的发生,面临融资约束的企业往往会在当前的现金流中保留相当数量的现金储备以应对外部环境的不确定性,表现在回归结果上就是,面临融资约束的企业,现金流 (cflow)的系数(β1)显著为正。因此模型 (1)被定义为 “现金—现金流敏感性模型”。

模型 (2)是模型 (1)的拓展,我们认为,如果财政支出增长率与现金流交互项 (gfin_cflow)的系数 (β8)显著为负,则说明实施积极的财政政策会减弱企业从当前现金流中保留现金储备的动机。反之,如果财政支出增长率与现金流交互项 (gfin_cflow)的系数 (β8)显著为正,则说明积极的财政政策会加剧企业融资约束程度,即假设2得到了验证。因此该交互项的系数显著性是判断本文前述几个假设的关键。

为了消除公司异质性因素对回归结果的作用,本文在模型中加入了反映个体效应和时间效应的虚拟变量η、λ。另外,ε是随机干扰项。在模型 (2)中,因为加入了宏观经济变量gfin,所以去除时间效应λ,以防止宏观经济变量的解释力被时间虚拟变量部分吸收。

四、实证结果

(一)描述性统计分析

描述性统计结果详见表3。为了分析财政政策的影响,本文对样本按积极财政政策期与稳健财政政策期进行了分组,并且对各分组的均值和中位数分别进行了T检验和Wilcoxon检验。表3的描述性统计结果显示,国有企业在积极财政政策期的现金持有水平显著降低。根据企业现金持有的预防性动机理论,现金持有水平降低的原因在于公司面临的外部融资约束程度减弱。因此,现金持有水平在积极财政政策期有显著性降低的现实,初步验证了前述提出的假设3,即积极的财政政策有利于缓解国有企业的融资约束。

对于民营企业,在积极财政政策期,现金持有水平显著增加,与国有企业正好相反。现金持有的预防性动机理论说明,民营企业在积极财政政策期面临的外部融资约束程度增强,从而体现了积极财政政策的挤出效应,初步验证了前文提出的假设2。

表3 主要变量的描述性统计 (不同财政政策环境比较)

(二)财政政策与融资约束

为了考察财政政策对融资约束的影响,分别对模型 (1)和模型 (2)进行回归分析。在实证方法选择时,采用Driscoll和Kraay(1998)[13]的方法进行剔除异方差和自相关的稳健回归,表4是回归结果。

表4 积极财政政策对融资约束的影响

续前表

gfin_cflow是验证前述假设的主要解释变量。该交互项的系数体现了积极财政政策对企业融资约束的影响。从表4的回归结果来看,列 (2)的交互项gfin_cflow回归系数显著为负。上述实证研究结果表明,国有企业的融资约束程度在积极的财政政策背景下能够得到有效缓解,假设1和假设3得到验证。列(4)的gfin×cflow回归系数不显著,因此不能认为积极的财政政策对民营企业的融资约束有显著影响,假设1和假设2没有得到验证。综上所述,积极的财政政策仅对国有企业有效,显著缓解了其融资约束程度。民营企业受积极财政政策的影响不大,其融资约束程度未能得到有效缓解。

为什么积极的财政政策对于民营企业的融资约束程度影响不显著呢?回顾前文的表1,可以发现,在“民营企业”一列中,积极财政政策的挤入效应 (假设1)与挤出效应 (假设2)对于融资约束的作用是反方向的。因此,积极财政政策对于民营企业融资约束的综合效应不确定,最终将取决于是哪一种效应占主导地位。本文的实证研究发现,积极财政政策对于民营企业的融资约束作用不显著,可能的原因是积极财政的挤入效应与挤出效应互相抵消,从而弱化了财政政策的作用力度。

五、结论

目前,基于企业微观经济行为考察财政政策传导机制的研究较少。然而,针对我国这样一个体制单一、经济转轨的经济体,在当前经济下行压力较大的背景下,系统性地研究宏观调控政策的实施效果具有很强的现实意义。本文与已有文献最大的不同在于基于企业融资约束的微观视角,系统性地从积极财政政策的挤入效应与挤出效应两个方面,综合考察财政政策的实施效果。实证研究发现: (1)基于国有企业融资约束的角度,我国积极财政政策的实施具有显著的挤入效应,有利于缓解国有企业的融资约束。(2)基于民营企业融资约束的角度,我国积极财政政策的实施效果不显著。

本文的研究结论具有较强的实践意义:(1)政策制定者在实行财政货币等宏观调控政策的时候,要进行差别化管理。本文的实证研究发现,积极的财政政策背景下,国有企业受益于挤入效应,融资约束程度有了显著缓解,并改善了流动性。然而,非国有企业的流动性却无显著变化,根本原因在于非国有企业同时受到了积极财政政策挤出效应的影响。因此,在当前经济下行压力较大的背景下,国家实施积极的财政政策应对经济衰退,不仅要注重总量控制,更要注意结构化调整 (吴志远,2014[14])。例如,国家在对基础设施建设等大项目进行财政支持的同时,更要加大对民营企业的税收优惠减免、财政资金补助支持、银行贷款贴息等的扶持。否则,一边是国有企业源源不断地被 “锦上添花”,一边是民营企业 “嗷嗷待哺”,焦虑地等待 “雪中送炭”。(2)不同类型的企业要灵活地应对国家宏观调控政策。一方面,对于国有企业,要充分运用国家逆周期的宏观调控政策服务于中长期发展战略。例如运用积极的财政政策,在经济衰退期适时地开展公司的收购、兼并,实现低成本的公司扩张。另一方面,对于民营企业来说,在经济衰退期不能过多地寄希望于国家实施的积极财政政策。因为民营企业受益于积极财政政策挤入效应的同时,同样受到挤出效应的负向冲击,积极财政政策的实施效果被弱化,所以民营企业在经济衰退期只能更多地通过完善自身财务管理,保持财务弹性以应对宏观经济的系统性冲击。