在养成教育中践行核心价值观

2015-09-15杨昌弋

在培育和践行社会主义核心价值观过程中,习惯养成教育面临着内容系统化的挑战和机遇。当务之急是把核心价值观具体化为习惯养成教育的目标和内容,融入教育教学的全过程。以核心价值观为动力,促进青少年行为习惯转变。

价值观;培育;养成教育

杨昌弋,重庆市教科院德育研究中心,中学高级教师

加强社会主义核心价值观教育,是促进国家现代化,实现伟大中国梦的国家战略需要,也是促进教育改革和发展,实现教育自身价值的本质需要。加强学生行为习惯养成教育,是增强学校德育针对性和实效性,提高学生思想道德素质的有效形式。但是,如何具体理解和认识社会主义核心价值观教育对习惯养成教育中的影响和作用,有效处理社会主义核心价值观教育与行为习惯养成教育之间的关系,是当前社会主义核心价值观教育实践中必然面临的课题。一方面,社会主义核心价值观教育,既是教育内容,蕴藏在行为习惯养成教育的具体过程和方式之中,另一方面,又体现着行为习惯养成教育的目标和指向。

一、坚持以社会主义核心价值观

引领习惯养成教育

叶圣陶说:“什么是教育?简单一句话, 就是要养成习惯。”他认为:我们在学校里受教育,目的在养成习惯,增强能力。习惯越自然越好,能力越强越好。“凡是好的态度和好的方法,都要使它成为习惯”。2004年,中共中央、国务院在2月份颁发《中共中央国务院关于进一步加强和改进青少年思想道德建设的若干意见》指出:“坚持知与行相统一的原则。既要重视课堂教育,更要注重实践教育、体验教育、养成教育,注重自觉实践、自主参与”。从上世纪80年代起,习惯养成教育逐渐被普遍认可,成为我国学校德育工作的有效途径和重要方式。

(一)以社会主义核心价值理念为核心建构习惯养成教育内容

长期以来,习惯养成教育内容缺乏系统性建构:一方面,虽然习惯养成教育作为一种育人策略和方式,被学校教育普遍认可,但是,习惯养成教育的内容一直缺乏系统性和科学性。在具体的育人实践活动中,小学阶段普遍重视习惯养成教育,但是随着学生年龄的增长,进入中学阶段的学生的习惯养成教育就被逐渐淡化。这种弱化的原因并不是学校教育不能主观重视和跟进,而是随着学生主体意识的增强,习惯养成教育必然面临学生的自主选择和自主判断,传统的习惯养成教育方式面临新的挑战。另一方面,习惯养成教育确实存在明显的阶段性。中小学阶段,大多数学校习惯养成教育内容主要包括爱国、守纪、团结友爱等素质和诚实、虚心、正直、宽容、自尊、自爱、自信、自强等良好的心理品质。而大学生习惯养成教育的内容相对标准更高,大学生习惯养成教育应包括: 第一,优良道德品质的养成。第二,社会公德的养成。第三,礼仪与文明的养成。第四,遵纪守法观念的养成等。因此,习惯养成教育内容的系统性和阶段性如何体现,成了习惯养成教育的现实问题。

虽然习惯养成教育受到学校教育的普遍接受和认同,但是不同阶段的内容在选择上明显存在着盲目性和随意性,尤其是在如何保持大学与中小学习惯养成教育内容的连贯性和一致性方面,更是缺乏核心内容的统领。社会主义核心价值体系的逐渐形成以及社会主义核心价值理念的逐步确立,为建构习惯养成教育的系统化内容提供了科学的理论基础。

(二)以社会主义核心价值观认同为基础促进习惯养成教育的实践内化

习惯养成教育是根据社会的要求和人的身心发展规律,在确定的理性教育的基础上,在日常生活、学习和工作中,通过严格管理、行为训练、规范反馈等多种手段,全面提高受教育者知、情、意、行等素质,最终使教育指向内化,养成自觉遵守社会主义道德和行为规范等良好道德品质、行为习惯的一种教育。事实上,个体道德德性的形成包括个体道德理性的养成和个体道德行为习惯的养成两个过程。因此,养成教育也包含两个过程,即个体道德理性的启蒙教育和个体道德习惯的养成教育。前者是后者的精神基础,后者是前者的生活外化,这两个方面统一于养成教育之中。习惯养成教育的主要目的,就在于促进学生个体的自我发展,帮助个体实现自我整合。因此,在具体的学校养成教育实践过程中,中小学阶段养成的良好习惯,随着环境的变化、学生价值观念的变化,逐渐走向了弱化和消解的过程。而且即便是在中小学阶段,多数习惯养成要求和规范,常常会因受到学生的质疑而流于表面形式,无法真正内化为学生的自我认同和自我实践。所以,如何促进习惯养成教育内化为学生的道德品质,成了困扰习惯养成教育实施的现实难题。

我们常常说,播种思想,收获行动;播种行动,收获习惯;播种习惯,收获性格;播种性格,收获命运。由此可见,命运最终是由思想决定的,思想有多远,我们才能走多远。有效促进习惯养成教育的自我认同和自我内化,其关键性因素取决于人的思想,也就是取决于人的价值观念的认同。党的十八大报告指出,将立德树人明确为学校教育的根本任务,而加强社会主义核心价值观教育则成了立德树人的中心任务。只有促进学生内在的价值认同,才能最终实现习惯养成教育的自我认同和实践内化,进而形成稳定的思想道德品质。

二、坚持将社会主义核心价值观

具化为养成教育具体实施目标

当前,在加强社会主义核心价值观教育的具体实践过程中,存在着比较明显的形式主义倾向,由于缺乏对核心价值观教育内涵的深入挖掘和教育目标的具体定位,社会主义核心价值观教育停留于概念化的知晓和浅表化的植入,将社会主义核心价值观简单融入一切教育教学行为和过程中,事实上造成了社会主义核心价值观教育意义的一定程度上的自我消解。

(一)深入挖掘社会主义核心价值观理念的深刻内涵

自党的十六届六中全会提出“建设社会主义核心价值体系”以来,对于社会主义核心价值观的提炼即成了学术界广泛关注的焦点。《红旗文稿》《光明日报》《中国社科网》曾开展激烈讨论,有学者统计,核心价值理念曾经有过59种经典说法。这充分说明,核心价值观念的确认,必然是从其他相关性理念的对比分析之中产生并确认的。对比分析的过程,便是核心价值观确认的过程。作为一种核心价值观的培育与实践,绝不是单纯的知识知晓和概念输入,必然有与核心价值理念紧密联系的相关性理念的辨析与抉择。可以说,社会主义核心价值理念蕴藏着丰富的思想内涵,如果在教育实践中没有对具体价值理念丰富内涵的深入挖掘,必然造成教育的随意性和盲目性。比如对“自由”这一核心理念,必然伴生一系列相关性问题:“自由”是“绝对自由”还是“相对自由”?人可否选择“绝对自由”?人是否会选择“逃避自由”?“个体自由”与“自由社会”的关系是什么?“自由”与“法治”的关系是什么?等等。因此,加强社会主义核心价值观教育,绝不只是概念化的简单植入,而是要深入挖掘其深刻的含义,尤其是要从相关性的价值判断中引导学生进行价值辨析和价值沉淀,最终促进学生价值认同和实践内化,这也是促进习惯养成教育最终实现自我道德实践内化的基本认知基础。

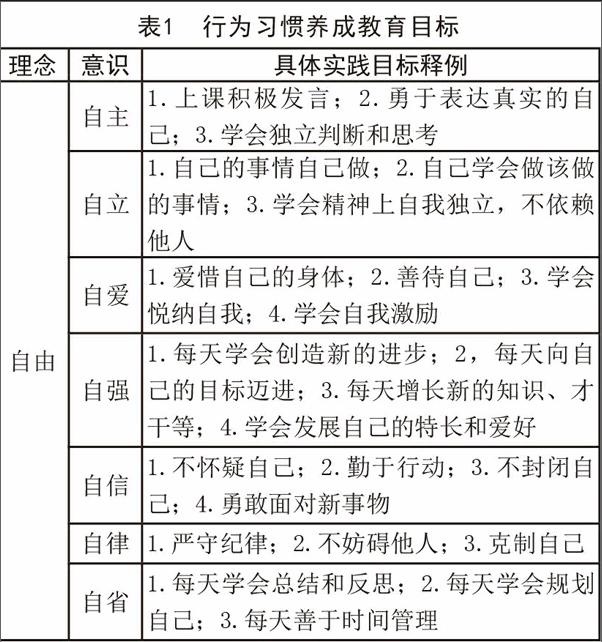

(二)努力将社会主义核心价值观外化为具体的习惯养成教育目标

习惯养成教育,之所以难以从小学阶段向中学和大学阶段卓有成效地可持续推进,就是因为习惯养成教育缺乏系统科学的教育内容支撑的同时,还缺乏科学系统的具体教育目标定位。习近平总书记曾指出,要使社会主义核心价值观内化为人们的精神追求,外化为人们的自觉行动。社会主义核心价值观教育要取得具体成效,也必然要将社会主义核心价值观外化为具体的行为习惯养成教育目标(详见表1)。

表1 行为习惯养成教育目标

理念 意识 具体实践目标释例

自由 自主 1.上课积极发言;2.勇于表达真实的自己;3.学会独立判断和思考

自立 1.自己的事情自己做;2.自己学会做该做的事情;3.学会精神上自我独立,不依赖他人

自爱 1.爱惜自己的身体;2.善待自己;3.学会悦纳自我;4.学会自我激励

自强 1.每天学会创造新的进步;2,每天向自己的目标迈进;3.每天增长新的知识、才干等;4.学会发展自己的特长和爱好

自信 1.不怀疑自己;2.勤于行动;3.不封闭自己;4.勇敢面对新事物

自律 1.严守纪律;2.不妨碍他人;3.克制自己

自省 1.每天学会总结和反思;2.每天学会规划自己;3.每天善于时间管理

比如,社会主义核心价值观中的“自由”核心理念,就可以分解为“自主”“自立”“自爱”“自强““自信”“自律”“自省”等意识,同时具体外化为“上课积极发言”“独立判断和思考”“自己的事情自己做”“学会悦纳自己”“每天向自己的目标迈进”“每天增长新的知识、才干”等25个具体的习惯养成教育目标。

三、坚持将社会主义核心价值观

转化为养成教育的内生动力

教育,作为一种个体文化和心理的内化过程,所关注的更多是理想个体的生成与发展,因此,价值引导和自主建构就成了教育最重要的本质使命。而价值引导与自主建构的基础就在于教育目标的设定和教育内容的选择上。习近平同志指出:“核心价值观,承载着一个民族、一个国家的精神追求,体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。”他强调,确立反映全国各族人民共同认同的价值观“最大公约数”,关乎国家前途命运,关乎人民幸福安康。社会主义核心价值观既呈现了价值引导和自主建构的核心内容,也同时给予了学生个体生成和发展的美好愿景。社会主义核心价值观体现了个人、社会、国家三者的统一,是青少年学生通往梦想的阳光大道,是青少年学生实现自我的动力之源。

通过核心价值观教育启迪学生的人生梦想。《左传》载:“大上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”这“三不朽”,首在立德。爱国、敬业、诚信、友善,是公民个人层面的价值准则,是个人立德的基础。“爱国”是核心价值观的核心,是每个公民的义务和责任。“敬业”是公民的基本职业要求,也是“爱国”在工作生活中的具体体现。“诚信”是个人的立身之本和必备的道德品格。“友善”是中华民族的传统美德之一。这四个方面包含了对国家、对职业、对事情、对他人的基本立场和态度,这四个方面的实现,是国家和社会两个层面的价值导向得以实现的基础,也是作为公民应该践行的道德规范。一个人只有立业、立信,才能通过诚实劳动创造美好的人生。在习惯养成教育中,要紧紧围绕公民个人层面的价值准备,激励学生从小树立远大志向,奠定人生幸福的基础,将习惯养成教育的规范和要求,与自我价值的实现和人生梦想的追求紧密结合起来,使学生自觉将公民个人层面的价值准备自觉转化为习惯养成教育实践,并激励他们为实现人生梦想而不断努力,勇于拼搏。

通过核心价值观启迪学生的伟大中国梦想。社会主义核心价值观在提出公民个人价值准则的同时,也提出了社会和国家层面的价值追求。自由、平等、公正、法治,是社会层面的价值取向。富强、民主、文明、和谐,是国家层面的价值目标。树立社会主义价值观,对于进一步坚定人们对马克思主义的信仰,对社会主义的信念,对改革开放和现代化的信心,对党和政府的信任,促进社会主义制度的巩固和发展,具有十分重大的意义和作用。正确的社会理想和国家理想,有利于进一步促进人生价值的升华。随着青少年学生年龄的增长,以社会主义核心价值观为引领,积极引导学生自觉将人生梦想与伟大中国梦想相结合,才能坚定理想信念,自觉把握人生航向,在中国特色社会主义事业洪流中不断升华自己的人生价值。因此,在行为习惯养成教育过程中,要紧紧围绕社会主义核心价值观,着力促进学生在多元文化价值并存的社会生活中自觉完成价值澄清、价值建构和实践内化的目标,这是促进行为习惯养成教育可持续推进的根本保障。

责任编辑/黄蜀红