韩国仪式戏剧的演出形态和艺术品格研究

2015-09-11张国强

张国强

(大连外国语大学 韩国语系,辽宁 大连 116044)

韩国仪式戏剧的演出形态和艺术品格研究

张国强

(大连外国语大学 韩国语系,辽宁 大连 116044)

本文在田野调查的基础上,对韩国仪式戏剧的演出形态和艺术品格进行了探讨。韩国仪式戏剧根据萨满祭祀仪式中祭祀因素与戏剧因素的关系分为两类:祭祀仪式为主、蕴含了一定的戏剧表演因素的原始形态的仪式戏剧;保留了祭祀仪式痕迹、具备了戏剧主要因素的典型仪式戏剧。原始形态的仪式戏剧多采用代神演仪和扮神演仪的形态;典型的仪式戏剧以世俗生活戏为主,戏仪交错,先祭后戏。韩国仪式戏剧仍然保存着原始戏剧的“游戏特质”,具有拙朴、风趣、即兴的艺术品格。

韩国仪式戏剧;萨满祭祀;戏仪交错;游戏特质1

仪式戏剧是在宗教祭祀仪式和民俗祭祀仪式中演出的原始形态的戏剧。中国学者从祭祀和戏剧的关系等角度,称之为“祭礼剧”“祭祀剧”“傩戏”“酬神戏”等。韩国学者从其游戏特征出发,称为“巫堂游戏”或“巫戏”;从文学体裁上区分,称之为“戏曲巫歌”或“巫剧”等。

胡天成(2000)从祭祀仪式与戏剧的关系角度,将仪式戏剧的形态划分为七种。即代神演仪、扮神演仪、戏仪交错、戏仪相融、以戏演仪、将仪戏化、巫优合流的戏剧形态。这一理论是对中国丰富的仪式戏剧资料进行提炼总结的成果,但是同样适用于朝鲜半岛等东亚地区现存仪式戏剧的研究。

本文研究对象是韩国境内传承的巫俗祭祀仪式中的仪式戏剧。资料来源于笔者的3次田野调查和韩国的相关民俗资料。

一、韩国仪式戏剧的载体:萨满祭祀仪式

任何形态的仪式戏剧,都与祭祀仪式有着不可分割的关系。巫俗祭祀仪式中的仪式戏剧的表演者以巫觋为主体,而巫觋主持的祭祀仪式则是仪式戏剧存在的载体。韩国仪式戏剧存在的载体是萨满祭祀仪式。

目前在韩国境内传承的萨满祭祀仪式是由巫觋主持的歌舞娱神和祛灾招福的仪式。按照邀请者的社会关系范围分类,可以分为个人祭、家祭、村祭三类。按照祭祀仪式的目的和时间安排分类,可以分为定期祭和临时祭。定期祭是每隔1-2年邀请巫觋定期举行的仪式,主要是以祈福为目的;临时祭是发生变故时邀请巫觋临时举行的仪式,比如死灵祭和医病祭等。

韩国境内主持萨满祭祀仪式的巫觋,根据其成巫过程的不同,分为“降神巫”和“世袭巫”两类。降神巫的成巫表现是,成为巫觋的人在初期必定会患一种神病。神病是神灵降临的一种表现,患者出现精神上的异常状态,并且经历较长时间的痛苦,这种疾病是不能通过医学进行治愈的,只能按照神灵的意愿接受神灵降临成为巫觋,病症才能消除。降神巫主持萨满祭祀仪式时有一个神灵降临、代神传言的环节。世袭巫是遵从血缘关系和婚姻关系,代代传承获得司祭权。其特点是在祭祀仪式上世袭巫没有降神体验,“跟神单向交流”(张国强,2005:22)。从地理分布来看降神巫主要分布在朝鲜半岛中部北部地区,世袭巫主要分布在朝鲜半岛南部地区。

韩国萨满祭祀仪式中,村祭属于定期举行的、规模较大、程序较固定的祭祀仪式。其中,最具代表性的是西海岸忠清道地区由降神巫主持的“大同祭”、东海岸庆尚道地区由世袭巫主持的“别神祭”。

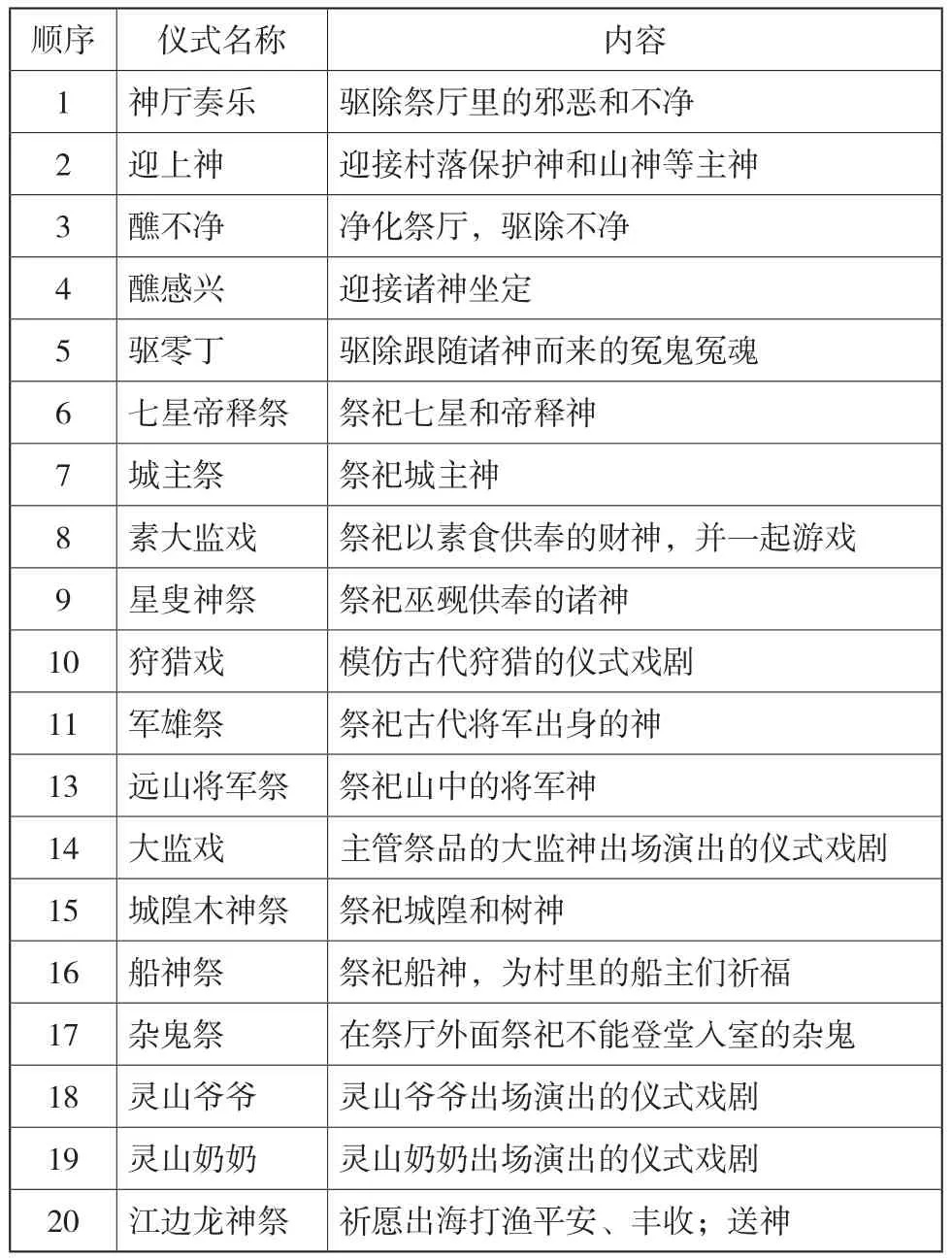

西海岸“大同祭”流传于南至忠清道的扶余郡、泰安郡,北至延坪岛一带的韩国西海岸地区,是祈愿渔业丰收为目的的祭祀仪式。以村落为单位,每年或每隔2-3年邀请降神巫觋班子举行一次,现在大约5年左右邀请一次,每次演出的时间为3-5天左右。基本祭祀仪式包括:

表1 西海岸“大同祭”祭祀仪式

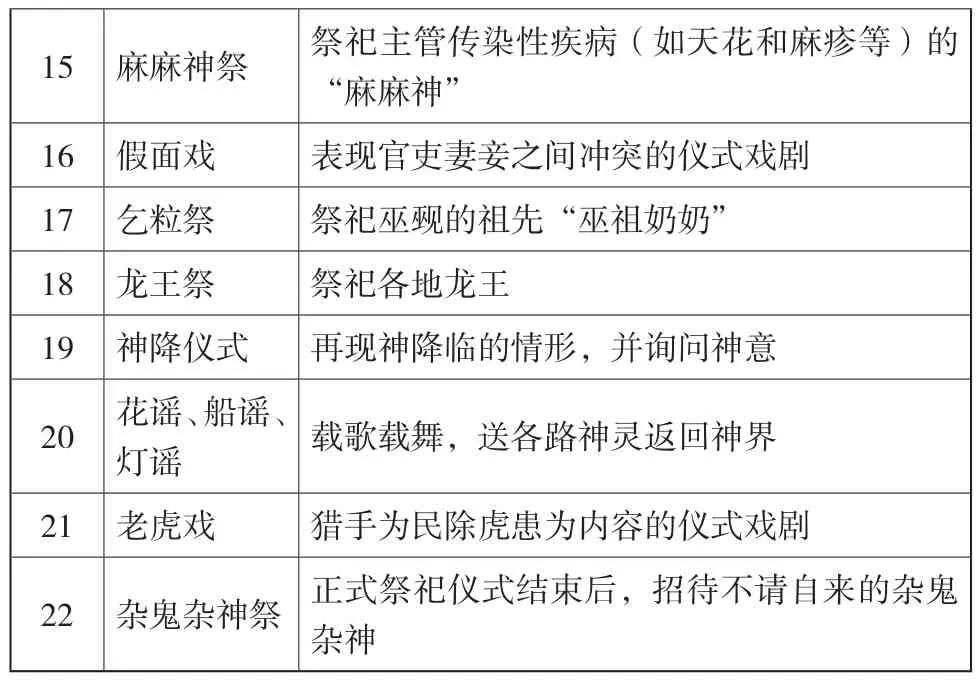

东海岸“别神祭”是传承于北至江原道,南至釜山的韩国东海岸地区,也是以祈愿渔业丰收为目的的祭祀仪式。以村落为单位,每隔2-3年邀请世袭巫觋班子举行,每次演出的时间为3-7天左右。基本祭祀仪式包括:

表2 东海岸“别神祭”祭祀仪式

从韩国西海岸“大同祭”和东海岸“别神祭”的祭祀过程可以看出,韩国萨满祭祀仪式的基本段落是请神、娱神、送神三个部分。西海岸“大同祭”的《神厅奏乐》到《驱零丁》、东海岸“别神祭”的《不净祭》到《和谐祭》是请神部分,按照解秽驱邪、请神降临的顺序进行。西海岸“大同祭”的《七星帝释祭》到《龙神祭》、东海岸“别神祭”的《世尊祭》到《龙王祭》部分,是娱神的段落,巫觋和神进行一对一的对话,巫觋通过巫歌请神、赞神、祈福,通过歌舞游戏娱乐神灵。萨满祭祀仪式的最后几部分为送神段落,一般包括两部分内容:一是焚烧仪式中用于降神娱神的临时巫具和祭品,恭送请来飨祭的各路正神;二是专门在祭厅外或院子里简单准备一些祭品,祭祀杂鬼杂神,嘱咐它们好生返回,不要逗留人间。

韩国萨满祭祀仪式中,每场次仪式的进行主要由巫觋一人(大部分是女巫师)主持进行,男巫觋主要从事乐器伴奏和参与仪式戏剧的演出。祭祀仪式的表演主要有四种方式:迎、解、戏、祝。迎、解、祝属于典型的祭祀法事,主要功能是迎接神灵的降临,讲神的根生,赞颂神的伟大,向神供奉祈愿。在这些环节巫觋的装扮与神的特征相符,有巫乐伴奏、华丽的歌舞,也通过巫歌演绎神的故事,但是表演主要是“通过叙述来演绎,巫师并未完全进入剧中角色”(张国强,2010:102)。戏,即仪式戏剧的演出。在降神巫觋主持的祭祀仪式中,巫觋还有一种称为“神托(revelation)”的表演形式,即神灵附着于巫觋身体,巫觋转换为神或亡灵的代言人,向人们转述神灵的旨意。

二、韩国仪式戏剧的演出形态

韩国仪式戏剧根据萨满祭祀仪式中祭祀因素与戏剧因素的关系,可以分为两类:祭祀仪式为主、蕴含了一定的戏剧表演因素的原始形态的仪式戏剧;保留了祭祀仪式痕迹、具备了戏剧主要因素的典型仪式戏剧。

在韩国的萨满祭祀仪式中原始形态的仪式戏剧多采用代神演仪和扮神演仪的形态。而这两种演出形态分别出现在不同性质的萨满巫觋的祭祀仪式中,降神巫觋多采用代神演仪,世袭巫觋多采用扮神演仪的演出形态。降神巫觋作为神的代言人,在祭祀中起到灵媒的作用,可以通过降神、神托,实现人与神的直接沟通。因此,在祭祀仪式中,主要是采用代神演仪的形态。如韩国西海岸“大同祭”中的《七星帝释祭》,开场时女巫师身着红色长裙,外罩蓝色长衣,肩披红袈裟和青龙袈裟,头戴白色三角巾帽子,腰系红色束带,颈挂长长的念珠,手里敲击小锣口诵巫歌请神。巫歌告一段落后,手持法器铃铛和折扇舞蹈,动作舒展,由缓渐急,如神降临状。然后再敲击小锣口诵巫歌,手持七星剑舞蹈,驱除不净。后频繁换多套巫服,踩在“龙王坛子”上请四海龙王。之后,跪在祭坛前口衔白纸,请神灵附体。神灵附体后代神传言,首先责备世人对神不敬,让神忍受饥寒。此时村民慌忙认错,保证来年绝不这样。接着,巫师代神向村民赐福:今年尽管去出海捕鱼,保证渔业丰收;年轻人努力学习,必定功成名就等。最后,巫师辞神。这种代神演仪形态,虽然表演者为“降神附体”式,但是根据神灵特征进行装扮,模仿神的形象,基本具有了角色装扮的意义,表演形式上蕴含了一些粗朴的戏剧表演因素。正如人类学家格雷姆斯所指出:“当仪式不再是一种直接的体验,而是变成了模仿、虚构和扮演,或当仪式仅仅成为一种传统惯习时,戏剧便历史地出现”(转自薛艺兵,2003:32)。但是,这种代神演仪的主要性质仍然是巫觋做法祭祀。

世袭巫觋不能降神,在祭祀中代替人向神进行祈愿,因此要通过歌舞、游戏等多种手段娱神,采取扮神演仪的形态。在世袭巫觋主持的一些祭祀仪式中,表演色彩和艺术性达到了较高的水平,戏剧表演因素较为明显。比如上述东海岸别神祭的《沈清祭》仪式。该仪式的目的是祭祀传说中的孝女沈清,演出时女巫师身着韩国朝鲜时期的传统服装,一手拿折扇,一手持白手绢。演出的形式为单人演唱,即女巫师在单一乐器杖鼓的伴奏下,口诵长篇叙事巫歌《沈清歌》,内容主要是讲述沈清的身世和卖身救父的故事。内容表述时大多使用的是“代言体”。表演时,通过手中的道具:扇子和手绢,辅助进行表情达意,对塑造人物起到一定作用。《沈清祭》的这种表演形态基本和韩国传统说唱艺术(或“唱剧”)“盘骚里”相同。从其祭祀功能来说,这种演出形态就是扮神演仪。采取扮神演仪形态的原始仪式戏剧还有上述萨满祭祀仪式中的《世尊祭》《麻麻神祭》《城主祭》等场次,均是巫觋扮演神灵,采取一人演唱的“代言体”。

目前,韩国典型的仪式戏剧主要传承于世袭巫觋主持的丰渔祭中。在上述世袭巫觋主持的韩国东海岸别神祭的祭仪中属于典型的仪式戏剧的有:《捉僧贼戏》《假面戏》《老爷戏》《杂鬼杂神祭》《虎戏》等场次。而由降神巫觋所主持的一些祭祀仪式中,注重降神祭祀的神秘色彩和宗教体验,具备戏剧色彩的仪式戏剧在逐渐消失。如上述韩国西海岸大同祭中,《狩猎戏》《大监戏》《灵山奶奶》《灵山爷爷》等场次,原本就是戏剧因子浓厚的仪式戏剧。《狩猎戏》本来是巫觋演出的猎手上山打猎与仆人相遇、结婚、治病等故事情节的小戏。但是近几年的祭祀仪式中,只有巫觋与乐师的打趣、巫觋唱民谣《打猎打令》等内容仍保留了仪式戏剧的痕迹,整个场次的主要内容是祭祀。《大监戏》则是男巫师扮演大监神,手持牛头和牛腿等祭品,通过与乐师和观众打趣逗乐来完成祭祀目的。《灵山奶奶》《灵山爷爷》本来是由两名巫觋头戴灵山奶奶、灵山爷爷假面(假面戴在额头上,不覆盖眼睛以下)表演的夫妻久别重逢的场面。笔者2004年调查的安眠邑黄岛由女巫师金锦花主祭的大同祭中,《灵山奶奶》《灵山爷爷》的戏剧内容已基本消失,主要是在海边通过迎、解、祝的祭祀形式,祈愿渔业丰收的内容。灵山奶奶、灵山爷爷成为主管渔业丰收的神。

参照曲六乙关于中国傩戏的分类,仪式戏剧“按照主题可划分为神灵鬼怪戏、世俗生活戏、历史演义戏三类”(转自张国强,2010:103)。上述韩国萨满祭祀仪式中的典型仪式戏剧,其内容大多是世俗生活戏。如《捉僧贼戏》《假面戏》《虎戏》《老爷戏》等剧目均属于世俗生活戏。《捉僧贼戏》由乐师和村民分别扮演僧人和捕头,演出内容是僧人不守清规,来到村里偷盗被捉,然后获得原谅的故事。《老爷戏》由祭祀仪式中担任乐师的3名男巫师化妆演出,演出内容是新赴任的老爷和吏属、下人之间发生的故事,包括下人对老爷的痛快淋漓的戏弄和讽刺。《假面戏》也是由祭祀仪式中担任乐师的3名巫觋化妆演出,头戴用韩纸制作的假面,其内容是古代两班贵族妻妾之间的矛盾冲突,讽刺上层社会的虚伪。《虎戏》的演员也是2名男巫师,一人穿韩纸剪裁的虎皮扮演老虎,一人戴韩纸糊制的面具扮演炮手(猎手),讲述的是老虎来到村里捕食家畜,猎手勇擒老虎,为民除害的故事。

这些世俗生活戏的演出形态主要是戏仪交错。即,仪式戏剧是插在祭祀的场次中间进行演出。上述东海岸别神祭中,仪式戏剧《捉僧贼戏》《假面戏》《老爷戏》三个剧目均是在一个场次的祭祀仪式结束后,作为一个独立的场次演出的。这种演出的形态可以称为“祭+戏”。这种形态下的“祭”和“戏”中的人物具有一定的关联性。《捉僧贼戏》一般是在《世尊祭》后面演出,与世尊是佛教里的神灵有关。《老爷戏》一般在《天王祭》后边演出①,与天王的帝王出身相关。《假面戏》一般在《麻麻神祭》后面演出,与麻麻神的身世相关。因此,“祭+戏”的演出形态是围绕同一神灵进行的两种性质不同的仪式:一种是宗教仪式祭祀,体现了一种神灵崇拜的观念;一种是仪式戏剧,把神灵人格化、世俗化,并融入到现实的社会生活中,编入到老百姓身边的故事中,通过人神之间诙谐幽默的互动,自然而然的达成祭祀祈福的目的。东海岸别神祭的祭祀仪式《沈清祭》中,首先进行的是祭祀沈清的仪式,然后演出仪式戏剧《盲人戏》,二者在同一个场次里演出,表面上看像是祭中戏,但是也是先祭后戏的形式。《沈清祭》祭祀的神灵是沈奉仕和沈清父女,祭祀仪式中主要是巫觋演唱《沈清歌》祭祀沈清,而仪式戏剧的主角则是沈清的盲父。因为二者出自同一个传说,均是世俗人物的神话化,所以没有独立为两个场次。

《杂鬼杂神祭》是韩国仪式戏剧中具有代表性的一种神灵鬼怪戏。该剧目在韩国的各类萨满祭祀仪式中均有演出。《杂鬼杂神祭》一般是在萨满祭祀仪式的主要仪式结束后,在送神部分单独演出,不同祭祀仪式中的演出内容不同。杂鬼杂神包括各路神灵带来的随从、非正常死亡的鬼魂,如溺死鬼、难产鬼等。东海岸别神祭中的《杂鬼杂神祭》由乐师演出,进行简单的化妆,使用各种小道具,内容大部分与上述杂鬼杂神有关,演出也包括海上渔业生产和采集海带等的生活情形。这种神灵鬼怪戏的演出形态是以戏演仪。韩国东海岸别神祭中的《虎戏》,其主要内容是猎虎,但是其最初的功能是祭祀被老虎吃掉的人的灵魂,因此其演出形态也可以说是以戏演仪。以戏演仪形态的场次,祭祀的是杂鬼杂神,没有神灵崇拜的肃穆,只有轻松的娱乐和慰藉氛围。

三、韩国仪式戏剧的艺术品格

韩国萨满祭祀仪式中的仪式戏剧的舞台,是一个叙述上的自由空间。仪式戏剧的舞台就是萨满祭祀的祭坛,一般设置在临时搭建的祭厅之中。祭厅正面是一条摆设神位和祭品的长条祭桌,在东海岸别神祭的祭桌后面摆设有插满纸花的花瓶,象征神位;而在西海岸别神祭的祭桌后面则悬挂有多幅神像。祭桌前留出一块十余平方的空地,空地一侧是乐师席位,中间是祭祀和仪式戏剧演出的舞台,观众在舞台正面或两侧席地而坐,形成一个类似环形广场性质的开放舞台。这样的舞台有别于高台戏剧的舞台,演员和观众之间没有空间上的隔离。因此,这样的舞台上的演出不受时空制约,演员和观众的互动和交融、夸张和放肆成为重要的表演手法,有时候故事情节的曲折性和逻辑性似乎可有可无。

韩国仪式戏剧的演员一般是在萨满祭祀仪式中担当乐器伴奏的男乐师或男巫师,女巫师偶尔也参与演出。受演员数量的限制,角色安排自由,往往是一人多角色,没有固定的“行当”。演员在演出的过程中可出入剧情,有时进入戏内,有时跳出戏外。在韩国仪式戏剧的演出中,“观众的登场人物化”(이균옥,2001:161)现象突出。即,演出过程中经常即兴把观众拉入戏中。如东海岸别神祭的《捉僧贼戏》中,主要人物是由乐师扮演的僧人盗贼和捉拿盗贼的“干叔”。僧人行窃,偷走事主(邀请祭祀的村民)家的东西,“干叔”将其抓获后,把偷来的东西从米袋中一一拿出,象征着返还事主各种福气。演出中,扮演僧人的乐师把事主拉上场,给他穿上破袈裟、戴上僧帽,让事主来扮演僧人的角色。观众看到平时端庄严肃的事主变成戏中一个滑稽的形象,不禁哄堂大笑。这类被“登场人物化”的观众对大多数观众来说,是日常生活中熟悉的人,属于“已知的信息”,而他所参演的剧中的人物性格则属于“新的信息”,在演出中二者往往会形成巨大的反差,制造出很多的笑料,达到良好的喜剧效果。也可以说,这正是韩国仪式戏剧所仍然保存的原始戏剧的“游戏特质”。

韩国仪式戏剧的艺术手段主要是对白和动作。仪式戏剧的演出大多没有音乐伴奏,间或敲击杖鼓,烘托气氛。对白也是以当地方言说出,使用了大量的俗语、禁忌语、谜语、低俗语等,语言自由流畅,低俗粗犷。同时,在“一人多角色”的演出中,经常采用演员自问自答,或乐师与演员之间一问一答的形式。仪式戏剧中演员的动作十分随意、夸张、怪异,有大量的关于男女关系、性描写、性行为模仿等低俗的内容。如在朝鲜半岛南海岸地区流传的别神祭中的仪式戏剧《假面戏》中男乐师戴老太太假面登场,与乐师对白:

老太太登场后问:“你们在干嘛呢?”乐师回答:“做巫事呢。”老太太佯怒:“没我允许怎能行巫,快献上七升七斗钱粮,我来行巫。”然后作出撒尿的动作,边撒边说:“我的尿流到哪里,哪里就庄稼丰收,紫菜茂盛,没子息的生儿育女,夫妻不和的家庭和睦。”

(转自张国强,2005:24)

低俗的语言、夸张怪异的动作和大胆的性描写,是仪式戏剧等民俗剧的娱乐性和开放性的重要表现。

韩国仪式戏剧的另一个重要表现手法是戏中人物社会地位的颠覆。世俗生活戏的戏中人物多是生活中的小人物,如底层官吏、商人、地主、和尚、盗贼、猎人、小妾,以及盲人、跛子等身体残疾的人物。戏中作为剥削阶层的官吏、地主等人物往往成为被戏弄贬斥的对象。神灵鬼怪戏中出场人物主要是各类神灵。戏中对神灵的阶位秩序进行了颠覆,对阶位高的神祗往往采取戏弄贬低的态度;对一些阶位低的游鬼杂神反而采取抬高和敬重的态度,反映了韩国民众的一种不畏权贵的处世态度。仪式戏剧中人物角色基本上没有善恶、正反的对立,所有的结局均是皆大欢喜。这体现出了韩国民众的一种独特的处理矛盾和危机的生活智慧。

韩国仪式戏剧上述艺术品格的形成,源于实现其文化功能的需要。韩国仪式戏剧的文化功能之一是娱人。目前韩国仪式戏剧的载体萨满祭祀仪式,主要流传于沿海渔村。这些地区的民众生产生活中仍有诸多不稳定性和危险因素,特别台风、海啸、海上事故的多发性和渔业收获的不确定性,使得他们日常生活中总有众多的精神压力。定期举行的萨满祭祀仪式,是祭神求神获得精神安定的信仰形式,也是全村民众聚集一起,饮酒歌舞消解精神压力的娱乐形式。仪式戏剧拙朴、风趣、即兴的艺术品格,适应了基层民众精神生活的艺术结构层次,能在民众心中产生巨大的审美效应。

作为宗教仪式戏剧,其初始的文化功能当然是娱神。萨满巫俗属多神信仰,其神灵体系既不像佛教诸神有大善大恶之分,亦有别于基督教之人格化、伦理化的上帝,而是一种神秘的主宰力量之象征,是一个模糊的、整体的神圣体系。人们对萨满巫俗神灵采取的是一种实用主义的态度。平时不需要天天祈祷、供奉神灵,只是到了需要神灵消灾降福的时候,才通过巫觋请神,献上美食、歌舞,娱乐神灵,与神灵交流,达到消灾降福的目的,最后送神。祭祀过程中,通过仪式戏剧,将神灵人格化,共同演绎人间的故事,在人神共同娱乐形成共鸣的过程中自然而然实现祭祀的目的。因此,仪式戏剧中的人物形象,应是民众将神灵人格化的结果之一。仪式戏剧中的艺术手段,亦是为了娱神,实现人与神精神交集的方式。同时,巫俗祭祀仪式中,作为信仰者的民众与作为被信仰的对象神灵之间并非是绝对服从与绝对支配的关系,神灵虽然对民众的生死祸福具有绝对的影响力,但是民众可以根据自己的需要来操纵神的意志。这是仪式戏剧的开放性和创造性的内在动力。

注释:

① 在笔者调查的韩国东海岸别神祭中,本来巫师在祭厅贴出的祭祀场次中,《老爷戏》是在《天王祭》后边演出。但是在实际演出中,因为《老爷戏》和《军雄将帅祭》都是观众喜欢的场次,所以安排在晚上观众聚集的时间进行演出。但是在东海岸别神祭中,《老爷戏》一般在《天王祭》后边演出。

[1] 이균옥.2001.韓國巫劇의地域的分布와演行方式[J].고전희곡연구,(3):159-170.

[2] 胡天成.2000.中国仪式戏剧的形态[J].四川戏剧,(5):28-32.

[3] 薛艺兵.2003.对仪式现象的人类学解释(上)[J].广西民族研究,(2):26-33.

[4] 张国强.2005.韩国南海岸别神祭[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),(5):22-25.

[5] 张国强.2010.中韩仪式剧比较研究[J].当代韩国,(冬季号): 96-106.

On Performing Forms and Artistic Characters of Korean Ceremonial Plays

Korean ceremonial plays are originated from Korean Shaman ceremony. According to sacrif i ce and drama factors, the plays can be divided into two categories: 1) primitive ceremonial plays which center on sacrif i ce rites and include certain drama performance elements; 2) prototypical ceremonial plays which include major factors of drama performance while reserving traces of of sacrif i ce rites. In the former category, gods/goddesses often perform the rituals, while the latter category is mainly about daily life. It adopts the play-ritual interweaving method and a sacrifice-before-play form. On the whole, Korean ceremonial plays still keep the “game quality” of primitive plays, and they also possess the artistic characters of being simple, humorous and impromptu.

Korean ceremonial plays; Shaman ceremony; play-ritual interweaving; game quality

I06

A

2095-4948(2015)02-0083-05

本文为辽宁省高等学校创新团队“东北亚地区比较文化研究”(WT2013009)、韩国教育部、韩国研究财团课题“韩国和中国的巫俗服饰比较研究”(NRF-2013S1A5A2A03044900)的阶段性成果。

张国强,男,大连外国语大学韩国语系教授,博士,硕士生导师,研究方向为中韩比较文化。