人才评价,不再是根独木桥

2015-09-10刘文静

刘文静

新常态下中国经济结构优化,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。这些变化无疑将影响企业对人才的需求以及对人才的评价方式。随着第三产业的快速发展,企业对新兴产业和服务业从业者的需求将不断增大,人力资源的多样性将很快显现出来。例如,新产生的岗位对人才的专业化要求越来越高;知识性员工比例越来越大;对复合型人才的需求越来越多;不同价值观念、行为方式、文化的冲突与融合不断加剧。而随着经济发展从粗放型向集约型转变,人才评价也将改变以往单一的以结果论英雄的方式,因此,对人才实施多元化的评价也将成为未来人才评价领域的新话题。

何为全面人才评价

全面人才评价是对人才一贯表现和全部工作的评价,它的评价对象是全部人才,并且融入于人才管理的全流程,它强调建立对人才全职业周期的评价。

新常态下,人力资源将呈现多样性的特征。随着我国从“制造业大国”向“制造业强国”迈进,第三产业不断壮大,鼓励大学生创业的动力机制持续发挥作用,人才的概念不再仅仅包含拥有高学历的“精英”,而是要将每个人都视为人才来使用、培养和发展。全面人才评价的对象是全部人才,并且强调在对人才进行分类的基础上对不同类型的人才进行针对性的评价,因而能够更好地适应人力资源多样性的新常态。

由于企业对未来商业格局的不确定性日益加剧,以及对组织健康和可持续发展的不懈追求,企业对人才素质的评价就不能仅局限于任职资格和胜任力,发掘人的潜力将是企业人力资源工作面临的新的重要课题,而企业对人才绩效的评价也将更多地呈现出既重结果又重过程的多元化态势。

全面人才评价要求对人才的一贯表现和全部工作进行评价。这是强调评价人才不仅要考核工作结果、观察工作行为,还要考察工作态度,发掘支撑工作行为背后的能力素质,寻找一些人才行为和发展的规律,并有效利用这些规律才能使人才评价工作更为高效和精准,同时,通过发现人才的能力素

质这些“冰山模型”以下的部分,对人才的潜力和未来发展的可能性进行发掘。

除此之外,全面人才评价要求将人才评价工作融入人才管理的全流程,并且建立对人才全职业周期的评价(如图1)。人才评价工作本身是人才管理工作的重要组成部分。离开了人才管理,人才评价没有任何价值。反之,人才管理也必须以人才评价的结果为基础和依据,人才管理的各项政策措施是否有效,也要经过评价来进行检验。从理论上来说,建立对人才全职业周期评价,就是要对一个人才在他的全职业周期内的各个阶段都进行评价,特别是在一些时间节点上要有相应的评价。作为一个企业组织来说,则需要对一个人才在本企业组织内的工作期间建立全面的评价。

评价内容,从大锅饭到多拼盘

从评价内容上而言,全面人才评价的内容更为多元。人才测评最初提出的是对智力的评价,之后才侧重素质的评价。与此同时,对于企业内部员工还注重绩效评价。新常态下要求人才测评关注人才的一贯表现和全部工作,这就需要企业同时关注于人才的素质评价与绩效评价,强调将二者结合起来综合评价人才,注重的是从不同的侧面收集被评价人员的全面评价资料与信息。

素质评价的内容包括胜任力模型、任职资格和人才素质APM模型(如图2)。胜任力模型是能真正区分优秀和一般的个人行为特征,通过对候选人是否具备

这些行为特征进行科学、有效的评价,就有把握预测个体在未来工作中的实际绩效表现。任职资格是指从事某一职种任职角色的人所必须具备的知识、行为能力和素质要求,以任职资格标准体系规范员工的培养和选拔,建立员工职业发展通道,引导员工不断学习,同时为晋升、薪酬等人力资源工作提供重要的依据。人才素质APM模型是支撑岗位胜任行为的核心素质,它能够预测员工在岗位上的行为表现,并且发掘员工的潜力和可能的发展方向。人才素质APM模型不仅可以考查当前人才的能力状况,更重要的是它可以帮助企业对人才的潜质进行较为准确的评估。

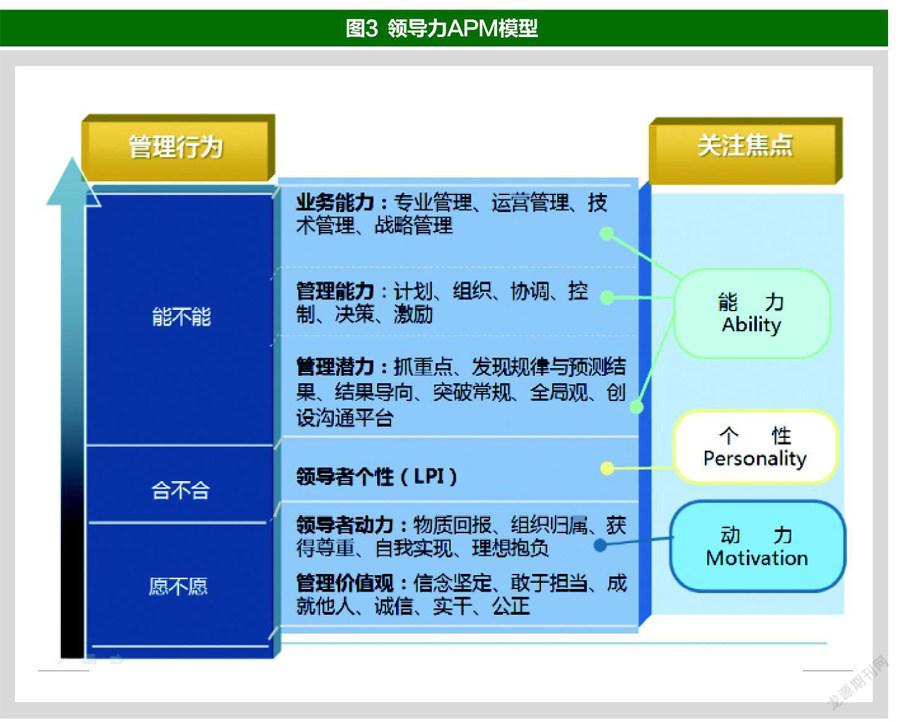

以领导与管理人才为例,领导力APM模型包括业务能力、管理能力、管理潜力、领导者个性、领导者动力和管理价值观(如图3)。其中管理潜力主要指管理者对管理活动和行为的思考方式或称思维特点。这些思考方式对管理者的行为效率产生重要的影响,它是成为优秀管理者的必要条件。笔者认为,管理潜力应包括抓重点、发现规律与预测结果、结果导向、突破常规、全局观和创设沟通平台六个指标。另外,管理价值观是指管理者在管理活动中做出管理行为或判断决策时所秉持的核心准则,或称原则。通过对优秀管理人员与普通管理人员的对比分析,通过对一个组织内核心管理人员与非核心管理人员的对比分析,通过对一个组织内高层管理人员与基层管理人员的对比分析,通过对优秀杰出企业的管理人员与一般企业管理人员的对比分析,我们总结提出“信念坚定、敢于担当、成就他人、实干、诚信、公正”六项价值观,是合格和优秀的管理者必须具备的管理价值观念。

评价方法,从千篇一律到因人而异

考试是中国传统中最常使用的人才选拔方法,从古代的科举到现代的高考,无一不是想通过一张试卷来判断人才的水平高低。作为考查知识掌握程度的有效评价方法,考试有其科学性和公平性,但它却无法肩负起落地多元化人才标准的重任。

为了考察多元化人才标准,我们需要更多的评价方法和工具。近年来,越来越多的企业依靠自身的力量或借助外部咨询公司引入了多元化的评价方法,包括心理测验、结构化面试、无领导小组讨论、公文筐、案例分析、情景判断测验、绩效管理系统等,这些方法和工具都能够有效地对人才素质、绩效进行评价。

笔者还发现了另外一个趋势,一些人才管理的先行者,已经不满足于引入单个或多个评价方法和工具,他们开始逐步建立起企业内部的评价中心,虽然其技术可能来源于外部专业公司的技术转移和内化,也有可能他们还需要借助外部力量来完成整个评价过程的部分环节,但这些都不影响他们对系统化、科学化、制度化的追求。他们将人才评价与人才管理的方方面面结合起来,并为人才评价和盘点制定长效机制,建立人才库,全流程追踪人才成长状况。

评价主体,从一手包办到内外搭配

从最初完全由企业内部人力资源部和用人部门一手包办,到引入国外咨询公司进行项目外包,再到理性选择外部供应商与企业内部人员共同组织评价,评价主体的多元化发展可以说是一个从逐步开放再到理性回归的过程。研究发现,越来越多的企业选择国内第三方评价机构作为外部供应商,并且认为内外部人员相配合、共同完成评价活动是未来发展的趋势。选择国内第三方机构是由于这些测评机构更熟悉中国国情和中国企业状况,提供的咨询方案能够更好地落地,服务水平和专业化程度也日趋成熟。而认为内外部相配合为最佳方式的原因,是内部人员更熟悉企业内部流程,执行效率更高,能够和外部咨询公司进行优势互补,发挥1+1>2的作用。当然,对于行业高精尖人才的评价,评价主体可能更为多元,例如对于技术领域的专家,可能会集合高校科研单位、综合性评价机构、企业内部评价中心等多方力量来完成对人才的评价。

人才评价从来都不是独立存在的,它是人才管理的关键和核心内容,它决定了人才能不能进、能不能出、能不能上、能不能下,也使人才的培养和发展更具有针对性。新常态下,由于企业对人才的多元化需求,也引发了企业对人才多元化评价的诉求。人才评价的多元化发展体现在方方面面,包括人才本身的多元化构成、人才标准的多元化、人才评价方式方法的多元化、人才评价实施主体的多元化等等。当这些多元化发展日趋成熟时,我们就将迎来全面人才评价的时代。 责编/寇斌