难说“再见”的就业歧视

2015-09-10王奇

王奇

歧视,来源于不认同。由于人与人之间存在差异,在面对与自己存在较大差异的未知人群时,人们会倾向于在同质性较高的人群中活动,而对异质人群采取回避行为。这种回避,却进一步加深了两个人群的疏远,导致了真实信息的缺失与认知上的偏差。由于傲慢,这种认知偏差常常倾向于负面,从而导致了偏见,并外显为歧视行为。人类对环境的无知,对未知的恐惧和本能的傲慢,都是放大歧视的诱因。

歧视,意味着不平等。歧视伴随着经济、政治因素,在历史长河中如影随形。1789年法国《人权宣言》宣告:“所有公民都是平等的,故他们都能平等地按其能力担任官职,公共职位和职务,除了德行和才能上的差别外,不得有其他差别”。国际劳工组织在《关于就业和职业歧视公约和建议书》中给“歧视”下了较规范的定义:任何根据种族、肤色、性别、宗教、政治观点、民族、血统或社会出身所作的区别、排斥或优惠,其结果是取消或有损于在就业或职业上的机会均等或待遇平等,从而构成歧视。

我国现行宪法庄严宣告:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”但绝对的平等是不存在的,“歧视无法被根除”,显然是一个不争的事实。目前,我国劳动力市场上存在的大量歧视现象,正在锤击“平等就业”的忍耐底线。

平等之“殇”

平等就业权有三层含义:第一,就业机会的开放性具有普遍性,任何就业机会都应该向所有应聘劳动者开放,而不是向某一部分特定的人开放,首先在应聘程序上保证平等就业机会的权利;第二,就业录取标准的统一性,不应因人而异,否则就意味着有人享有“特权”,这显然违背机会均等原则;第三,就业标准的可达性,即对应聘劳动者来说,通过努力是可以达到的。如果标准对某一部分人来说无论如何努力都达不到,等于一开始就把这部分人拒之门外,这显然违背了机会均等和初始公正。

但从目前的现实看,劳动关系的另一方——用人单位,在应聘者的道路上设置了太多太高的“门槛”,有些“门槛”甚至直接演化成为阻碍劳动者职涯发展的“杀器”。

性别歧视 杀伤力指数 ★★★★☆

当下,职业女性的人格要受到工作能力、个人情感生活、生育状态、家庭情况等多维度的考量。根据

世界经济论坛发布的《2014年全球男女差异报告》显示,在全球男女差异排名中,中国排名第87,情况不容乐观。在我国法律中,《就业促进法》、《妇女权益保障法》均明确提出:“用人单位不得以性别为由拒绝录用妇女,或者提高对妇女的录用标准”。但全国妇联妇女发展部与有关研究机构对女大学生的就业创业状况的联合调查显示,在被访企业中,虽然90.2%的企业回应称其在招聘时基本上无性别倾向,但是在招收女性时确实面临着诸多选择:51.4%的企业认为有些工种不适合女性;40.5%的企业则认为要考虑到女性在出差、加班方面的劣势。现实生活中,女性就业率低于男性。据统计,女性平均投出9份简历,才可能得到一次面试或笔试机会;平均投出44份简历,才有可能得到一个意向协议。

生育歧视 杀伤力指数 ★★★★★

劳动法禁止性别歧视,保护无严重过错的女性不被辞退,甚至强制雇主顺延劳动合同至哺乳期期满,但智联招聘发布的特别调研显示,39%的已育职场女性受访者坦言,生育或多或少地对她们的工作产生负面影响。在未育的受访职场女性中,有21.84%明确表示会为了升职推迟甚至放弃生育。为了保障女职工的合法权益,劳动部颁发了《企业职工生育保险试行办法》,要求企业必须为女职工缴纳生育保险费用,建立生育保险基金。该规定初衷在于对女职工进行特殊保护。但由于这项规定加重了企业招用女职工的人资成本,在实际上反而成为企业不愿意招用女职工的重要原因之一。而随着单独二胎政策的放开,不仅处于育龄期尚未生育的女性会招致“冷遇”,就是已生育一胎的女性也会面临工作稳定性的风险。

年龄歧视 杀伤力指数 ★★★☆☆

在当今中国的劳动力市场上,45岁一般是就业难的年龄分水岭。而在一些一线城市,这个分水岭已提前到了40岁,甚至出现了将大量45岁甚至35岁以上、经验丰富的合格人才,排除在许多企业招聘录用标准之外的奇怪现象。有调查显示,目前近四成的企业对年龄做了明确的限制,而在这些年龄限制中,超过3/4的岗位要求不超过35岁,甚至有40.25%的用人单位将年龄限制为30岁以下。这说明年龄限制已经向更年轻化趋势发展。其中,女性遭受的冲击明显大于男性。35岁甚至30岁可能就已经意味着机会不再,就业艰难,即使是刚学有所成的硕士、博士,也难有机会找到合适的就业岗位。而在IT行业,“只招聘35岁以下的年轻人”甚至已经成了行业内公开的秘密。

户籍歧视 杀伤力指数 ★★★★☆

“本科生不超过24岁、硕士生不超过27岁、博士生不超过35岁”,这条规定出自北京市人社局公布的《关于北京市引进非北京生源毕业生有关年龄要求的说明》。北京以年龄作为门槛来限制毕业生落户的做法,早在2013年4月就已开始实施了。两年前,这则规定还仅仅局限于北京市市属单位,可两年后,这则规定不仅没有销声匿迹,反而越演越烈,直接蔓延至中直单位、央企等有户口指标的各大机构。

2013年,国内一家反歧视公益机构通过对国内包括北京、上海等一线城市,郑州、西安、杭州等二线城市,也包括地方县级市等小城市,涉及报社、教育机构、文化单位、卫生部门等近百家事业单位的各类招聘启示或招聘广告的跟踪调查发现,有户籍要求或明确提出应聘者需“有本地户口”的单位占比达99%,事业单位招聘成为户籍歧视的重灾区。

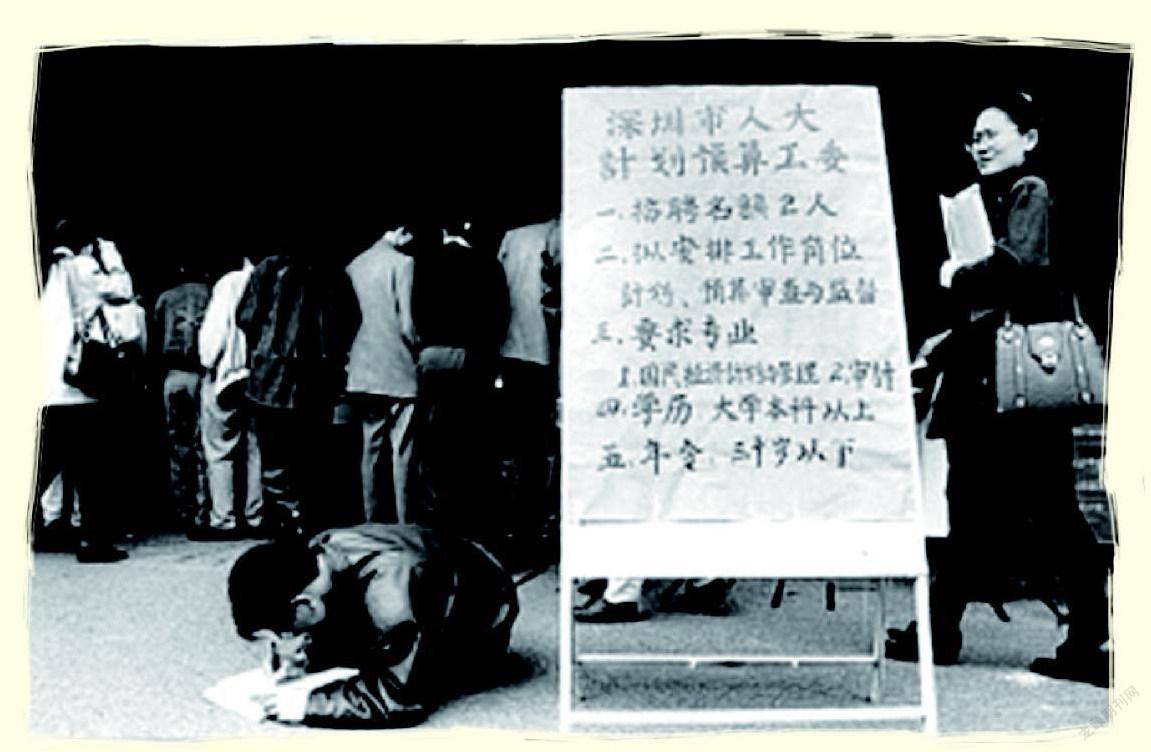

从《户口登记条例》施行那天开

始,户籍歧视就一直存在,到现在也没有解决。计划经济时期的就业歧视,主要体现在不允许城市的企事业单位私自招收农村人口。改革开放后,企业有了自主用工权,依托市场的非公有制企业可以在招聘时不用附加户口条件,但在公有制企事业单位,户籍歧视却广泛存在。有些国有单位虽同时招收没有本地户籍的人,但不作为正式员工,只作为临时工,其待遇和正式员工有巨大的差别。

学历歧视 杀伤力指数 ★★★★☆

“学历歧视”最为明显的特征就是“唯学历论”。在就业歧视的主体上,以市场主体占主导;而在方式上,学历歧视作为一种新的形式呈现出来,且有日益扩大的趋势——这其中不仅包括就业竞争中的学历限制,还包括继续教育过程中对第一学历的限制。不仅学历不高的职校生受歧视,就连非名校大学毕业生也被小瞧,即使是名校硕士,在求职中也遭遇学历被“查三代”的尴尬;不仅有对低学历者的门槛限制,也有对相对高学历者的排斥。用人单位追求高学历,提高企业员工的学历层次,这反映了当前知识化、信息化社会的需要,但是其不根据岗位需要片面提高学历要求则是一种人才高消费的误区,会造成人力资本的浪费。

学历限制在一定程度上具有合理性,但一旦演化成学历歧视问题,就会为社会埋下不稳定的因素,在工作岗位不能明确绩效,而待遇却和学历挂钩的情况下,必然造成同工不同酬、人才资源浪费、重复和培训成本增加、知识更新动力丧失、市场对人才的自然调节被打乱等弊端,无端消耗大量社会财富并阻碍社会生产力的发展。

经验歧视 杀伤力指数 ★★★★★

就业季,没有最难只有更难。在用人单位提供的岗位中,约有50%以上明确要求应聘者必须具有1-3年的工作经验,不少企业还要求这种“工作经验”必须与应聘岗位相关。应聘者遭遇的经验歧视如同一个怪圈:只有先获得工作,才能得到工作经验。如果每个职位都要求有工作经验,那么,人们的经验从哪里得来呢?

当即将走出校门的大学生抱怨用人单位筑起的一道道“工作经验”门槛制约了他们的职业选择时,用人单位也在为大学生求职简历上那名目众多的“实践经验”感到眼花缭乱。用人单位在人为地设立起经验“壁垒”的同时,自己也走进了人力资源的“沼泽地”。按胜任力模型测评,新人确不如老人儿,但老人儿也有边际效用递减之虞。很多企业混淆了经验与经历的区别,将经历同经验画了等号,误把经历当经验。其实,与有经验的求职者相比,新人虽然年纪轻、经验不足,但正因为没有工作经验,工作中才不会存有以往办事时的固有思维,这更有利于用人单位对其进行良好的职业塑造,按照职业规范的需要,将其培养成适合本单位发展的优秀人才。

成因之“伤”

一些用人单位表现出的种种就业歧视,其要害是肆意滥用用工自主权,摒弃社会主义义利观,以谋求利润最大化为唯一的招聘标准,忘记用人单位所应承担的社会责任。但这些“侵蚀”劳动者正常就业从业活动的歧视,更多却来源于“中国式发展”过程中逐渐显露出来的弊端和缺陷。

文化糟粕留下的“慢性伤”。我国几千年封建社会的文化影响根深蒂固。封建社会长期受宗法制度的统治,“礼不下庶人,刑不上大夫”的文化源远流长。人人平等的观念被视为“犯上”和“大逆不道”。当下的社会,国人对就业歧视普遍存在“集体无意识”,对无孔不入的就业歧视现象习以为常,以至于这种意识融化于血液之中。在机关单位连篇累牍的招聘启事中,在企业铺天盖地的招聘广告里,在每

个消费者、劳动者的意识内,都存在着就业歧视的文化基因,存在着对全社会大量就业歧视的“见怪不怪”。用人单位的肆无忌惮和劳动者的忍气吞声,轻而易举地使反歧视的呐喊“幻化于无形”了。

经济转型留下的“创面伤”。改革开放三十多年来的经济体制转型,让几代劳动者经历了从“服从国家”的“强制分配”,到由用人单位自主决定用工形式、用工办法、用工时间、用工条件,乃至用人单位与求职者“双向选择”、“平等就业”的巨大变化。过去,在计划经济体制下,劳动者的就业活动严格按照政府计划行事,用人单位在招工用人过程中,要严格执行国家的用人规定,主要采取按编补员、定岗定薪的做法,劳动者个人禀赋的差异与用人单位领导及劳动主管部门没有经济利害,因此缺乏产生就业歧视的经济根源。而在市场经济环境下,由于拥有自主用工权,部分用人单位就自认为可以制定各种规章制度约束员工。不仅如此,严格的户籍及城市粮油副食品定量供应制度随着改革开放的到来统统被打破,大量农村富余劳动力向城市流动,使我国的劳动力市场长期处于“买方市场”,也在一定程度上为用人单位提供了很大的选择范围和空间,“用工自主”和“择优录用”,成就了一切招聘准入的合理借口,创造了轻而易举实施就业歧视的客观条件。

制度缺陷留下的“隐形伤”。引起就业歧视的制度缺陷表现在多个领域。城乡分割的户籍制度,就使城乡之间形成了一堵无形的墙。原中华人民共和国劳动部于1994年颁布的《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》,就对跨省招用农村劳动力进行了限制。类似的户籍制度使农民工沦为“边缘人”,造就了社会上不同程度地对农民工存在偏见和歧视。现行的社会保障制度基本上是覆盖国有企业职工、机关公务员和事业单位职工,并且“五大保险”是比较完备的。但农民工、私营企业职工被社保覆盖的面并不大,有的用人单位甚至以不录用相要挟,使应聘者不敢提出社保待遇的正当要求。制度上直接体现的就业限制,让相当数量的应聘者以忍受社保制度的歧视为代价走上就业岗位。

法律缺失留下的“致命伤”。目前,还没有专门的反就业歧视法颁布出台。有关反就业歧视的法律条文散见于宪法、法律、行政法规、部门规章、地方性法规、我国批准的国际公约等文件中,其中还有不少暂行规定,立法层次较低,实施力度不大,相关法规条文又过于空泛,缺乏执法的可操作性。比如劳动法规定了劳动者享有平等就业和选择职业的权利,但是劳动法仅保护建立了劳动关系的就业者,而对劳动者因就业歧视被拒于岗位大门之外的情形则没有涉及。有的用人单位为了控制员工采取各种歧视手段,就业者为了保住饭碗不得不忍气吞声。有的法规中仍有涉及就业歧视的规定,比如,法规要求一些用人单位在招聘本地常住户口的劳动力不足情况下才能使用外地劳动力;要求有关单位优先安排本地生源的毕业生;规定某些行业工作只能由本地人员从事;大多省市公务员只招用本地区人员。劳动法在劳动者与用人单位建立劳动关系之前,即招聘环节缺少可操作性的保护应聘者的法律条款,应当说是法律制定的重大缺失。

人口红利已经呈现出消失迹象,不久的将来,当劳动力从“买方市场”逐渐过渡为“卖方市场”,当国家就业政策法规不断优化规范时,平等就业不再是一句口号,用人单位也将失去今天的优势。在这种理想状态到来之前,政策制度、法律法规、用人单位、劳动者自身,都仍然走在与职业歧视博弈的路上。