汶川和芦山地震前后巴颜喀拉地块中东段红外亮温分析

2015-09-04张铁宝路茜辛华刘放

张铁宝 路茜 辛华 刘放

四川省地震局,成都市人民南路3段29号 610041

0 引言

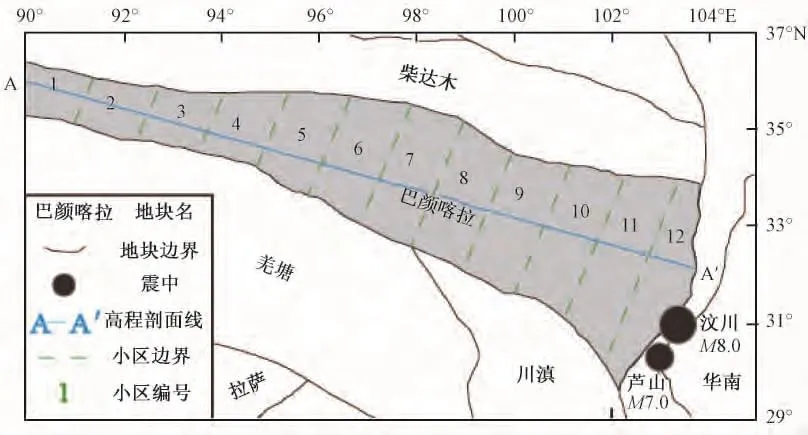

卫星遥感红外资料研究表明,7级以上强震前相关地区存在不同程度的热辐射异常现象(徐秀登等,1990;强祖基等,1992、1998;刘德富等,1997、2005;陈梅花等,2003;康春丽等,2003、2009;张元生等,2002、2011;荆风等,2012、2013;魏从信等,2013;张璇等,2013;郭晓等,2014)。2008年5月12日四川汶川发生M8.0特大地震,形成了近300km的破裂带(张培震等,2008),5年后的2013年4月20日四川芦山发生M7.0强烈地震,汶川M8.0地震和芦山M7.0地震均为发生在龙门山断裂带上的高角度逆冲型地震(王卫民等,2008;刁桂苓等,2010;刘杰等,2013;曾祥方等,2013),同一组断裂带上在较短时间内连续发生2次7级以上强震,这为分析强震前卫星遥感红外异常提供了难得的震例。实验与理论研究证明,热场在时空上与应力、应变场关系密切,岩石在弹性变形阶段,温度变化与体积变化有关,体积收缩升温,体积膨胀降温(马瑾等,2010;陈顺云等,2012),长期受压变形且与汶川、芦山地震孕育存在密切联系的巴颜喀拉地块中东段,在汶川和芦山两次强震前后卫星遥感红外亮温的时空演化过程值得认真研究,或许能从卫星遥感红外场的演化过程中找到一些与汶川和芦山地震有关的信息。本文用小波分析方法,对巴颜喀拉地块中东段(图1阴影部分)的MODIS(中分辨率成像光谱仪)/Terra卫星遥感红外亮温低频信息进行了分析。

图1 研究区示意图(地块边界引自张培震等(2003)的结果)

1 遥感资料

Terra卫星1999年12月18日发射升空,为极轨卫星,MODIS是卫星搭载的一种对地观测仪器,具有36个光谱通道,分布在0.4~14μm的离散电磁波谱范围内,在36个通道中,有6个通道探测的信息与地表温度有关(刘玉洁等,2001),即20(3.660~3.840μm)、21(3.929 ~ 3.989μm)、22(3.929 ~ 3.989μm)、23(4.020 ~ 4.080μm)、31(10.780 ~11.280μm)和32(11.770~12.270μm)通道。陈顺云等(2011)通过遥感与实测地表温度对比研究表明,选用白天和夜间数据分析几十天以上的变化,其结果没有实质性区别,对分析低频趋势变化,白天数据便能满足需求,因此,本研究选用白天过境经过定标定位后的21通道(3.929~3.989μm)MODIS/Terra红外亮温数据。MODIS 1B数据格式为EOS-HDF格式,利用普朗克公式计算21通道的MODIS 1B数据可得到21通道红外亮温数据,红外亮温数据空间分辨率为1km,分析数据的时间范围为2004年3月17日~2013年4月19日,共9年多,5000多景。有云时候卫星红外遥感探测的是云顶信息而非地表信息,本文中数据经过去云处理。

2 处理方法

2.1 小波变换

小波变换作为一种时频分析方法,近十几年来被广泛应用于各个领域。短时傅里叶分析使用固定的窗函数,只能在一个分辨率上进行,而小波变换则克服了短时傅里叶变换在单分辨率上的缺陷,具有多分辨率分析的特点,可以对各周期分量进行时间定位。小波变换通过改变时间-频率窗口形状可很好解决时间分辨率和频率分辨率的矛盾,在时间和频率域都有明显的局部化性质,在弹性的时-频窗内,不同频率的信号在时间域可自动调节取样的疏密。对低频信号,采用宽的时间窗(低的时间分辨率),得到高的频率分辨率;对高频信号,则采用窄的时间窗(高的时间分辨率),得到低的频率分辨率,从而使小波分析享有“数学显微镜”的美誉(彭玉华,1999;李琪等,2006;李登峰等,2010;解滔等,2013)。

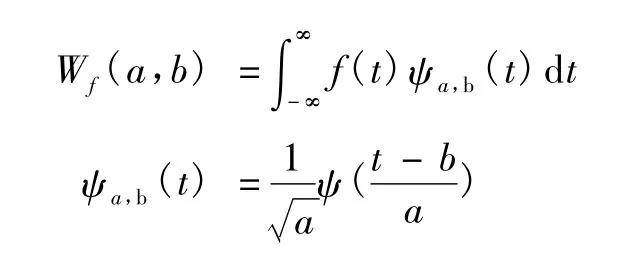

函数f(t)以小波ψ(t)为基的连续小波变换为

式中ψa,b(t)为小波基函数,通过基本小波ψ(t)伸缩和平移生成,其中,a和b同为实数,a是基函数的尺度伸缩因子,b是时间平移参数。

2.2 小波变换的应用

笔者在分析大空间尺度的亮温变化时,不对单个象元逐一提取分析,而对分析区内所有象元的均值进行分析。文中利用Daubechies小波提取巴颜喀拉地块中东段(图1阴影区)亮温均值的低频信息。Daubechies小波系通常记为dbn,n是小波的序号,取值为1,2,3…,10等,该小波系除了db1(即Haar小波)外,其它小波没有明确的解析表达式,Daubechies小波具有正交性、紧支撑性以及不对称性,且光滑性与n成正比(李登峰等,2010)。文中利用MATLAB小波工具箱函数,用db4小波对巴颜喀拉地块中东段的亮温均值数据进行处理,当分解到5阶时,尺度部分(低频)保留了2个月以上周期的信息,文中数据处理的目的是去除以日为尺度的高频信息,提取月以上周期的低频信息,分解到5阶已能满足需求。

3 巴颜喀拉地块中东段亮温分析

3.1 巴颜喀拉地块中东段亮温分析

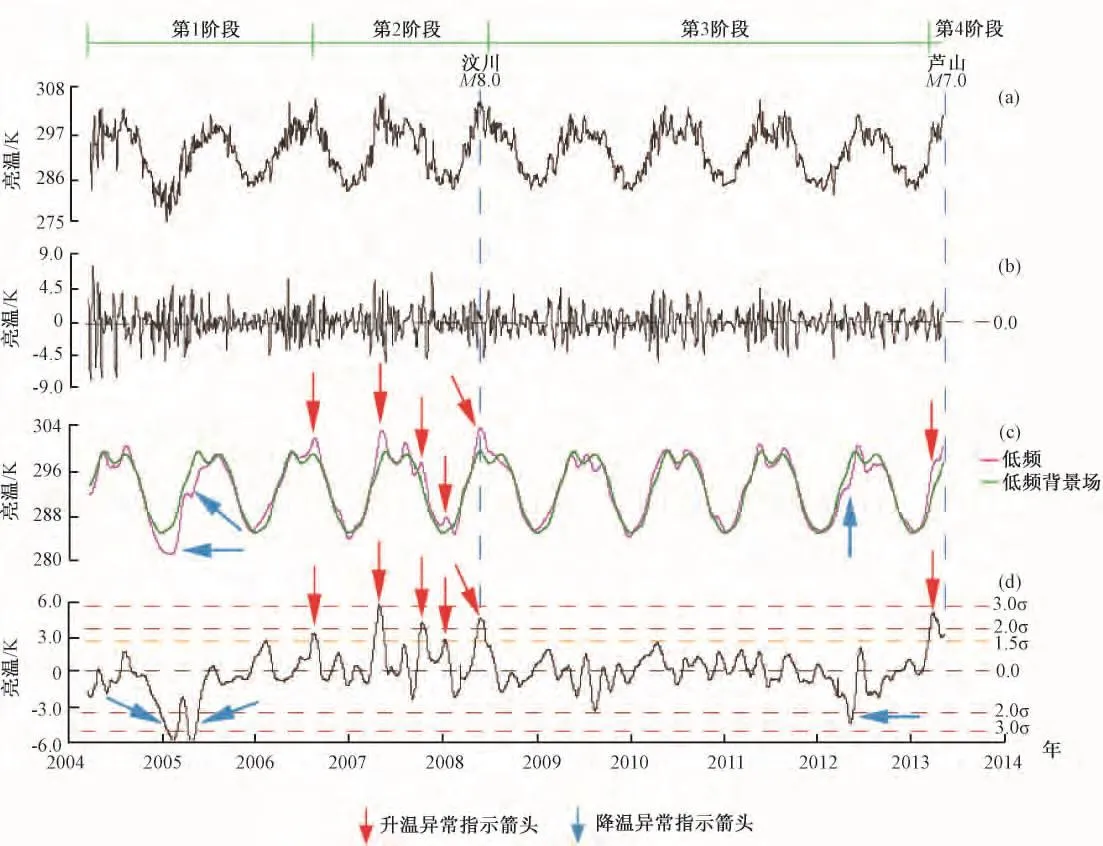

图2为巴颜喀拉地块中东段亮温均值低频信息异常提取结果。地块亮温均值曲线(图2(a))具有夏高冬低的季节特征,存在很多高频成分,从中不易发现异常变化。图2(c)为小波分解得到的地块亮温均值低频信息及其背景场曲线,背景场通过计算低频信息同期均值得到。实验证实岩石温度变化与体积变化有关,压缩升温(马瑾等,2010;陈顺云等,2012),巴颜喀拉地块中东段应变背景为受压,因此,文中重点分析升温异常。图2(d)为低频信息与背景场的差值(下文中简称为差值),差值数据的1.5倍、2倍和3倍标准差线在图中对应的数值分别为2.55K、3.41K和5.12K,升温异常判别采用地震前兆手段常用的方法,即以差值曲线的1.5倍标准差线为正常背景的高值上限,差值超过高值上限判断为异常。从图2(c)和(d)中可看出,曲线中共出现了6次升温异常(图2(c)、(d)红色箭头,表1)。

依升温异常次数可将整个时段分成4个阶段,第1阶段为2004年3月~2006年6月(时长2年4个月),无升温异常;第2阶段为2006年7月~2008年6月(时长2年),有5次升温异常;第3阶段为2008年7月~2013年1月(时长4年7个月),无升温异常;第4阶段为2013年2月~4月19日,出现1次升温异常。在第2阶段中,升温异常频次高,幅度大,5次升温异常中,有3次超过2倍标准差线,1次超过3倍标准差线;在第4阶段中,升温异常频次不高,但幅度较大,超过2倍标准差线。在汶川8级地震前升温异常多次出现,震后持续4年7个月无升温异常,2013年2月再次出现升温异常,其后发生芦山7级地震。

表1 升温异常统计表

图2 巴颜喀拉地块中东段亮温均值小波分解结果

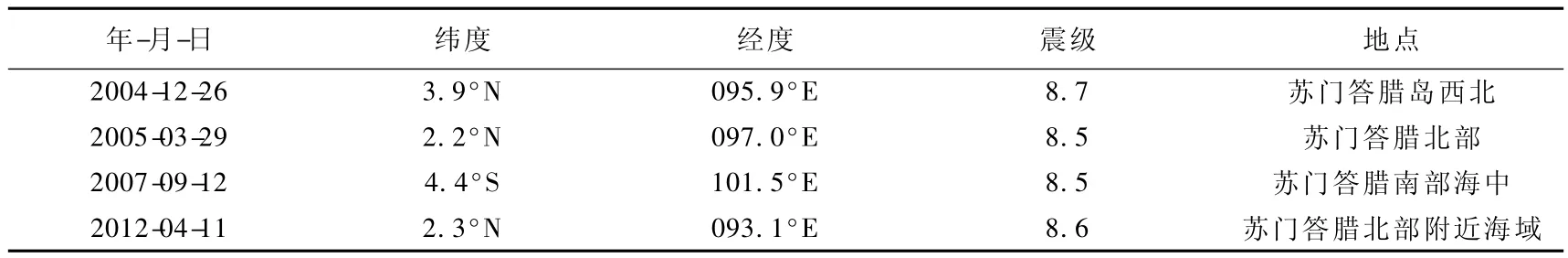

从图2(c)和(d)中可看出,在整个时段有3次超过2倍标准差线的显著降温异常(图2蓝色箭头),3次降温异常时段分别为2004年12月下旬~2005年3月初、2005年4月初 ~2005年5月中旬和2012年4月中旬~2012年4月底。2004年12月~2013年4月间,印尼苏门答腊地区共发生4次8.5级以上地震(表2),其中3次地震的发生时间与巴颜喀拉地块中东段3次降温异常的时段存在很好的对应关系,初步分析认为巴颜喀拉地块中东段出现的这3次显著降温异常与苏门答腊地区的3次8.5级以上地震有关。另外,2007年9月12日印尼8.5级地震的发生时间与图2中2007年9月~2007年10月升温异常的时段相对应,巴颜喀拉地块中东段产生的大幅度红外升温与印尼苏门答腊大地震对青藏高原的降温作用叠加可能是图2中2007年9月后没出现显著降温异常的重要原因。

表2 印尼苏门答腊地区M≥8.5地震统计表(统计时段2004年12月~2013年4月)

3.2 地块内部亮温分析

上节分析表明,整个巴颜喀拉地块中东段在汶川和芦山地震前存在多次大幅度亮温升温异常,为进一步分析其内部的亮温变化,本节将整个巴颜喀拉地块中东段(下文中简称为大区)从西往东分成12个与巴颜喀拉地块东边界大致平行的小区(下文中简称为小区,小区划分见图1绿色虚线),并按大区相同的处理方法计算出12个小区亮温低频信息的差值(图3)。为便于分析12个小区异常情况,从图3中提取了与图2中6次升温异常时段相对应的各小区最大差值(升温幅度),得到6幅地块内部升温幅度分布图(图4)。图5为巴颜喀拉地块中东段从西往东(图1 AA')的高程图,自西往东巴颜喀拉地块中东段高程逐渐降低,图4中块体内部升温幅度的分布与高程的相关度不高,这说明扣除背景场的处理在很大程度上扣除了高程对亮温的影响。

图4(a)给出了2006年7~8月块体内部升温的幅度,1~7区的升温幅度超过1.5倍标准差线,最大升温区是第4、5和6小区。最大值与最小值差为4.4K。

图4(b)给出了2007年3~5月块体内部升温的幅度,12个小区的升温幅度均超过1.5倍标准差线,最大升温幅度区是6和7小区。最大值与最小值差为5.2K。

图4(c)给出了2007年9~10月块体内部升温的幅度,5~12小区的升温幅度超过1.5倍标准差线,最大升温幅度区是8和9区。最大值与最小值差为5.8K。

图4(d)给出了2007年12~1月块体内部升温的幅度,10~12小区的升温幅度超过1.5倍标准差线,最大升温幅度区是10和11区。最大值与最小值差为2.9K。

图4(e)给出了2008年4~6月块体内部升温的幅度,12个小区的升温幅度均超过1.5倍标准差线,最大升温幅度区是5、6和7区。最大值与最小值差为3.5K。从图3可得到2008年4~6月12个小区升温幅度达到1.5倍标准差线的日期,从西往东,分别为2008年5月10日、5月6日、5月 5日、5月 4日、5月2日、4月30日、4月 23日、5月 3日、5月 2日、5月5日、4月5日和4月6日,异常出现时间分成了2个时段,靠近龙门山断裂带的11和12区在汶川地震前1个月左右即4月初就出现了异常,其它10个小区在稍晚的4月底5月初才开始出现升温异常。

图4(f)给出了2013年2月~4月19日块体内部升温的幅度,12个小区的升温幅度均超过1.5倍标准差线,最大升温区位于靠近龙门山断裂带的9、10和11区。最大值与最小值差为3.1K。据图3还可以得到2013年2月~4月19日12个小区升温幅度达到1.5倍标准差线的日期,从西往东,分别为2013年2月23日、2月26日、2月25日、2月22日、2月20日、2月22日、2月22日、2月24日、2月14日、2月15日、2月13日和2月15日,异常出现时间分成了2个时段,靠近龙门山断裂带的9、10、11和12区在芦山地震前2个月左右即2月中旬就出现了异常,其它8个小区集中在稍晚的2月下旬才开始出现升温异常。

4 结论与讨论

(1)巴颜喀拉地块中东段在汶川8级地震前多次出现红外升温异常,震后持续4年7个月无升温异常,在芦山7级地震前再次出现升温异常,据此认为2006年至汶川地震前出现的红外升温异常与汶川8级地震存在关联,2013年出现的红外升温异常与芦山7级地震存在关联。汶川地震前升温异常出现的频次和幅度均大于芦山地震前,分析认为这可能与2次地震的震级差异有关。

图3 巴颜喀拉地块中东段12个小区5阶小波亮温低频数据与背景场差值曲线

(2)2006年7~8月升温时段,异常高值区位于5区(图4(a)),2007年3~5月升温时段,异常高值区位于6区和7区(图4(b)),2007年9~10月升温时段,异常高值区位于8区和9区(图4(c)),2007年12月 ~2008年1月升温时段,异常高值区位于10区(图4(d)),在汶川地震前的这几次大幅度升温异常中,异常高值区在空间上有逐渐往龙门山断裂带迁移的特点。芦山地震前唯一的一次升温异常的高值区位于9区和10区(图4(f)),直接靠近龙门山断裂带。

图4 巴颜喀拉地块中东段内部升温幅度的空间分布图

图5 巴颜喀拉地块中东段高程图

(3)在汶川地震前的5次升温异常中,2007年12月之前出现的3次异常,巴颜喀拉地块中东段内部升温幅度差异达4.4K以上(图4(a)、(b)、(c)),2007年12月以后出现的2次异常,地块内部升温幅度差异变小,在3.5K以下(图4(d)、(e));在芦山地震前唯一的一次升温异常中,地块内部升温幅度差异小,为3.1K(图4(f))。在临近汶川和芦山地震的2次升温异常中(图4(e)、(f)),不仅12个小区间升温幅度差异小,而且12个小区全在震前出现超过1.5倍标准差线的异常。这可能表明,各小区间升温差异变小同时各小区升温幅度均超过1.5倍标准差线即巴颜喀拉地块中东段内部大幅度均衡升温是该地区强震临近的信号。

本文结果表明,巴颜喀拉地块中东段内部大幅度升温(包含大幅度非均衡和均衡升温)对该地区强震有一定的预警意义。但本文主要对巴颜喀拉地块中东段红外亮温的异常现象作了总结分析,取得了初步认识,文中所用资料时间长度只有9年多,相对于强震孕育的大时间尺度而言数据分析时长还比较短,上述分析讨论还有待更长时间的资料和更多震例给予验证。

致谢:感谢匿名审稿专家提出的宝贵意见与建议。