前震或广义前震识别的频谱偏移法及其应用研究

2015-09-04杨立明梅秀苹姜佳佳

杨立明 梅秀苹 姜佳佳

中国地震局兰州地震研究所,兰州市东岗西路450号 730000

0 引言

前震或广义前震对于强震的短临乃至临震预测至关重要,1975年海城7.3级地震就是利用前震序列进行成功预测的典型例子(吴开统等,1976;Kanamori,1981)。近年来的玉树7.1级、于田7.3级等地震均具有明显的前震活动,因此判断1次显著事件或地震序列是否具有前震属性是一个十分重要的问题。

对于前震或广义前震特征的研究,20世纪70、80年代以来得到了广泛的关注,其中从地震波频谱特征的角度进行判断是主要的研究方向之一,国内外许多研究人员已开展了大震前孕震区地震波频谱特征的研究。Kanamori(1981)指出,对于震前除了可研究前震、空区、平静、震群和面包圈型等地震活动外,也可进行诸如波谱、震源机制和背景地震波形特征等物理参数的测量。Tsujiura(1977)的研究结果认为前震的应力降与主震、余震或正常背景地震的应力降有所不同,而不同地区前震的应力降也存在差异。许绍燮等(1981)对海城7.3级地震进行了较为详细的讨论,但未发现有确认前震的肯定判据。冯德益等(1983、1994)研究认为,大震前短周期面波的群速度、相速度及波形、频谱等可能在震前显示出一定的前兆异常特性。郭履灿等(1998)通过测定地震的震级谱和频谱特征识别前震和前震序列。

杨立明等(2006)研究指出,区域显著地震事件的发生是祁连山地震带5级以上地震孕育进入短期阶段的时间判据之一。为了识别这类区域显著地震事件,本文作者在大量研究工作的基础上,发现进入短期阶段的显著地震事件存在频谱范围变窄且向低频端偏移等现象,而孕震早期或其后没有5级以上地震发生的中等震级地震的频谱范围较宽且没有向低频端偏移的现象,从而对正常背景的中等震级地震活动和具有前震或广义前震性质的中等震级地震提出了一种分辨方法。本文基于甘肃、青海和新疆等区域数字化测震台网的地震记录,利用频谱偏移法对2011年12月阿尔金断裂与祁连山地震带交汇区发生的多次中等地震、2010年4月14日玉树7.1级地震前2h发生的4.7级地震和2014年2月12日于田7.3级地震前1天发生的5.3级地震进行检验性判断,以进一步验证和完善该判别方法。

1 前震或广义前震识别的频谱偏移法

1.1 前震或广义前震

关于前震及广义前震的定义和属性,许多学者进行过讨论。梅世蓉等(1993)将前震定义为“前震是指主震前发生在震源区内与主震有关的一些地震,震前40天中发生在距主震100 km内的地震被认为是有意义的前震,或称直接前震”,而陆远忠等(1985)将广义前震定义为“广义前震是发生在一个地震序列之前较长时间(几个月、几年甚至更长)、较远距离(距震源数十千米甚至数百千米)、与该序列孕育有关的单个地震(即前兆地震),或地震群(即前兆震群)以及它们的组合”。因此,前震或广义前震是与未来强震孕育密切相关的地震事件。

杨立明等(2006)在研究祁连山地震带地震活动的短期综合预测方案时指出:“局部地区地震活动的增强、大范围群体前兆的成组同步异常、部分具有较高映震效能的前兆异常或区域显著地震事件的发生”是祁连山地震带距地震发生进入短期阶段的3条时间判据。其中,区域显著地震事件是指5级以上地震前发生的中等震级地震,其震级大致为MS3.6~4.5,与未来主震震级相差约1~2级;时间上距主震一般为几天~3.5个月,优势时段为几天~1个月;与主震震中的空间距离为0~200km。1个典型的震例是2002年12月14日玉门5.9级地震前,同年12月2日酒泉发生1次4.2级地震,时间相差12天,空间相距127km。根据梅世蓉等(1993)、陆远忠等(1985)的定义,上述区域的显著地震事件显然是一种广义前震。

1.2 广义前震识别的频谱偏移法

众所周知,对地震波形记录进行频谱分析是一种常见的分析处理方法。一般来讲,快速傅里叶变换(FFT)是一种有效求取并分析观测序列频谱特征的方法,且得到了广泛的应用(万永革,2007;杨立明,2009)。本文利用基于Mapsis软件的 FFT均方谱处理技术,对区域台网记录到的显著地震事件波形数据进行频谱计算,以频谱范围变窄且向低频端偏移等作为判据进行前震或广义前震的识别。在实际资料处理中,发现利用地震事件NS、EW、UD等向分量的波形记录进行谱分析得到的结果较为一致。因此,本文仅利用NS向的波形计算结果来说明要讨论的主要问题。同时,需要说明的是,目前我国数字地震台网记录资料的采样间隔为0.01s,根据采样定律,其Nyquist频率为50Hz,即能分辨的最大频率为50Hz。

2 前震或广义前震的频谱特征

2.1 正常背景中等震级地震的频谱特征

多年来的甘肃及邻区中等震级地震的频谱计算结果表明,正常背景性活动的中等震级地震频谱分布范围较宽,与前震或广义前震的频谱存在显著差异。下面以近年来阿尔金断裂与祁连山地震带交汇地区的中等震级地震为例做进一步的阐述。为了叙述的简洁,文中统一用A(b)表示A台站距离震中bkm,如“安西(170)”表示安西地震台距离地震震中170km。

2011年12月在阿尔金断裂与祁连山地震带的交汇区域发生了多次显著性地震事件,仅11~19日在酒泉阿克塞地区就发生了6次3.0级以上地震。对其中震级较大的3次地震进行了频谱分析,结果表明这3次地震的频谱分布均较宽,没有向低频偏移的现象。下面以11日酒泉阿克塞MS4.0地震为例详细说明。该地震震中200km范围内布有6个地震台站,即敦煌(80)、安西(170)、大柴旦(183)、冷湖(111)、石包城(125)、玉门关(141);为了便于比较,选取超出200km的柳园(208)、花土沟(367)等台站的资料一并计算。结果显示,这8个台的频谱较为一致,表现为频谱分布的优势频率约为0~5Hz,分布范围较宽,符合正常背景性地震活动的频谱特征。图1为其中部分地震台站的计算结果。

图1 2011年12月11日酒泉阿克塞M S 4.0地震多台FFT均方谱

2.2 2010年玉树7.1级和2014年于田7.3级地震的前震识别

玉树7.1级地震前2h在震源区发生了MS4.7地震、于田7.3级地震前1天在震源区发生了MS5.3地震。这2次地震都发生在主震的震源区,属于真正意义上的前震。

2.2.1 玉树地震前震频谱特征及识别

2010年4月14日玉树7.1级地震发生在左旋走滑的甘孜-玉树断裂历史地震破裂空段,即玉树段上(孙鑫喆等,2012),震前2h在主震震源区内发生的MS4.7地震是一次前震。该地震震中附近台站稀少,200km范围内仅有青海台网的曲玛莱(137)、杂多(124)、玉树(40)等3个地震台,500km范围内另有青海台网的玛多(250)、大武(364)、斑玛(385)、兴海(400)、都兰(370)、德令哈(468)、格尔木(380),四川台网的道孚(493)、甘孜(369)、壤塘(428)、巴塘(426)、理塘(499)等共计12个数字地震台。利用这些台站的波形记录计算了相应的频谱,其中距离地震震中较近的玛多台波形记录及FFT均方谱如图2所示。图2(b)中矩形框内为玛多台0~4Hz频谱放大图,显示出优势频段为0~1.5Hz、频率大于1.5Hz的振幅明显偏低等特征。除玉树台以外的其余13个台频谱计算结果类似于玛多台,主要优势频率均小于1.5Hz,有的甚至更低。与图1所示的优势频段0~5Hz相比,表现出明显的频带变窄且向低频端偏移集中的现象,符合前震或广义前震的频谱特征。部分台站FFT均方谱计算结果如图3所示。

图2 2010年4月14日玉树4.7级地震玛多台波形记录(a)及其FFT均方谱(b)

图3 2010年4月14日玉树4.7级地震多台FFT均方谱

2.2.2 于田地震前震频谱特征及识别

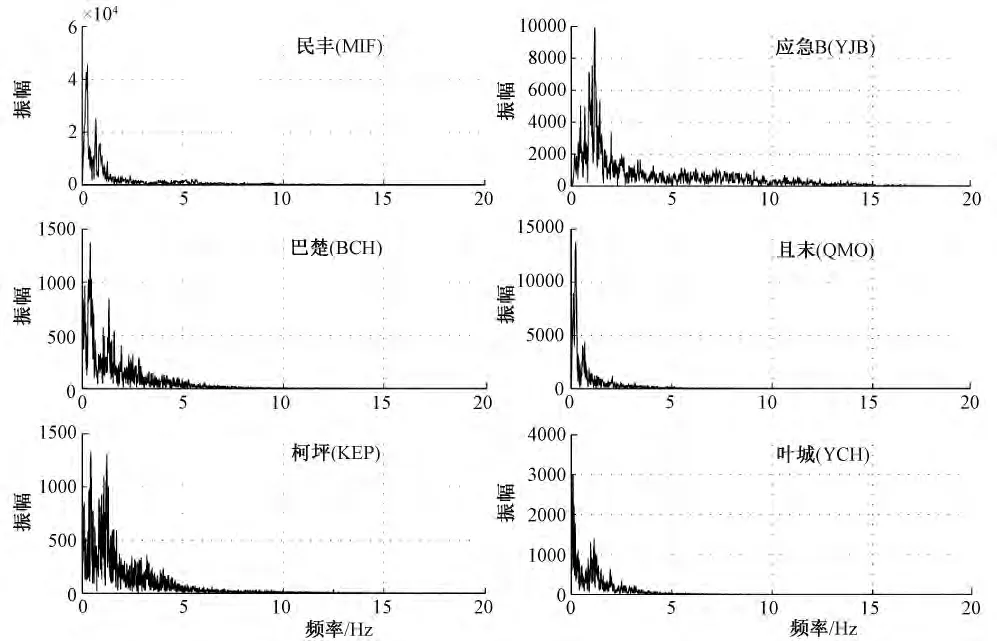

2014年2月12日于田7.3级地震前1天在主震震源区发生的MS5.3地震是一次前震。该地震震中附近台站稀少,200km范围内仅有民丰(51)、应急B(115)等2个地震台;500km范围内另有和田(251)、且末(292)、叶城(480)等台站;为了增加观测资料,选取超过500km的巴楚(520)、柯坪(640)等2个台站的资料以便计算比较。利用这些台站的波形记录计算了相应的频谱,结果显示出类似于玉树地震前震的频谱特征,优势频段为0~1.5Hz(部分小于1Hz),具有明显的频带变窄且向低频端偏移集中的现象,符合前震或广义前震的频谱特征。部分台站FFT均方谱计算结果如图4所示。

图4 2014年2月12日于田5.4级地震多台FFT均方谱

2.3 讨论

2.3.1 较大震级地震频谱偏移的适用性分析

由前述可知,最初的显著地震是指震级为MS3.6~4.5的地震事件,而玉树、于田地震的前震强度均超出了原来的研究范围。因此,原来的结论是否仍然适用值得进一步探索。为此,以区域内震级相当的2012年5月3日金塔5.4级、2013年9月20日门源5.0级地震为例,利用前述方法进行计算,这2次地震多台记录中的部分台站频谱特征如图5、6所示。其中,图5中涉及的台站及震中距参数依次为河西堡(386)、石岗(484)、肃南(210)、金佛寺(130)、嘉峪关(94)、青头山(122)等;图6中涉及到的台站及震中距参数依次为高台(237)、河西堡(88)、金佛寺(304)、民勤(209)、山丹(121)、肃南(209)等。由图 5、6 可见,2次地震的多台FFT均方谱的频谱分布范围较宽,优势频段在0~5.0Hz,且与玉树4.7级、于田5.3级等前震0~1.5Hz的优势频段存在明显差异。因此,这2次地震具有正常背景性地震活动的特征。事实上,这2次地震后区域内均未发生更大的地震,这也表明最初依据MS3.6~4.5地震提炼出的判据同样适用于5级左右地震属性的判定。

图5 2012年5月3日金塔5.4级地震多台FFT均方谱

图6 2013年9月20日门源5.0级地震多台FFT均方谱

2.3.2 频谱偏移与震中距的关系分析

一般来讲,随着震中距的增大,地震波会逐渐衰减,尤其是高频部分衰减较快。因此,上述结论中的频谱特征与空间距离的关系需要进一步研究。

①同一地震不同震中距的频谱特征分析

图1~6分别为1次独立地震事件在不同震中距台站的频谱。可以看出,图1中冷湖(111)、石包城(125)、玉门关(141)、花土沟(367)等4个台站的震中距逐步增大,介于111~367km之间,但频谱图较为一致,优势频段为0~5Hz。图4中民丰(51)、应急B(115)、且末(292)、巴楚(520)、柯坪(640)等台站的震中距逐步增大,介于51~640km之间,但频谱图也较为一致,优势频段为0~1.5Hz。类似的特征也出现在图5中,震中距94 km的嘉峪关台与震中距484 km的石岗台具有非常相似的频谱结构。进一步分析发现,图2、3、6等地震事件同样具有类似的特征。

②不同地震同一震中距的频谱特征分析

图1~6的频谱图中存在不少震中距相当的台站,这为分析相同震中距条件下不同地震频谱的差异性提供了可能。根据具体台站的资料,选取130±、380±、480±km的3组震中距分析相应的频谱图。表1为参与不同震中距波形频谱比较的台站参数。由图1~6及表1可以看出,在相同震中距的台站记录中,普通地震与前震或广义前震的频谱结构差异明显;而不同的普通地震与前震或广义前震,在相当震中距的台站记录中其频谱结构及频谱宽度均略有差异,但介于0~5.0Hz或0~1.5Hz之间的频谱结构特征相对稳定。

表1 参与不同震中距波形频谱比较的台站参数

综上所述,同一类地震在不同震中距台站的记录中频谱结构较为一致,频谱差异较小;但普通地震与前震或广义前震的频谱结构存在明显的差异,且介于0~5.0Hz或0~1.5Hz的频谱结构特征相对稳定。该特征可能意味着震源属性是决定不同类型地震事件频谱结构的主要因素。同时还可以看出,在所研究的最大640km半径范围内,震中距的变化引起的频谱衰减量级相对较小;有关衰减的细节尚需进一步深入研究。

3 频谱偏移的可能机理分析

前震或广义前震的频谱向低频端偏移的现象可能意味着波形记录中低频波发生了变化。有关震前低频波辐射问题的研究引起了许多专家的关注,已有研究认为其根源在于断层的预滑或慢破裂(陈运泰等,1979;郭增建等,1991)。冯德益等(1984)从地震发生的破裂和粘滑2种机制出发,提出了粘滑前的预滑和破裂前的预扩展(亚稳态扩展)可能是震前产生长周期波的2种波动源。而破裂成核理论(Dieterich,1992)中具有前兆意义的推论就是震前会出现低频波。

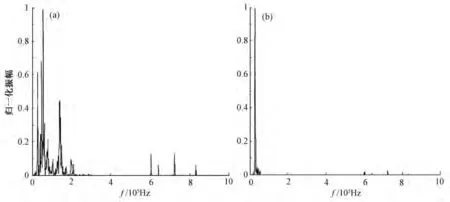

近年来的部分实验研究结果也显示出有意义的结论。唐林波等(2002)在进行破裂过程中的声发射实验研究时指出,随着微破裂的集结和裂纹的扩展,辐射波的频谱会逐渐向低频移动。他们通过压力试验给出了花岗岩破裂的实验结果,其中岩石主破裂时的压力为115MPa。实验中还发现,当压力为54 MPa时声发射的能量频谱分布较广,在压力加载接近主破裂发生、达到111 MPa时发射的能量主要集中在低频部分(图7)。

闫长斌等(2010)的研究指出,岩体爆破损伤特征可造成检测声波能量衰减和频谱特征的变化。在岩体爆破损伤前后进行声波测试实验后发现,多次爆破后测试信号的能量集中区和最大能量分布百分比对应的频段(频率)出现向低频方向偏移的现象;并指出测试信号频谱特性的变化反映了岩体爆破的损伤程度,即与岩体内裂隙扩展、成核、贯通并形成主裂纹等有关。

图7 不同压力下的声发射频谱特征对比(据唐林波等(2003))

因此,就表象来看,前震或广义前震事件的频谱偏移特征判据与上述理论及实验结果具有一定的一致性。强震前中等震级地震频谱偏移,这可能与强震前震源区或主震相关区域应力场增强接近临界状态时破裂的亚稳态扩展或区域介质破碎损伤、裂隙扩展、成核等过程有关。

4 结论与讨论

综合上述分析,可以得出如下结论:

(1)正常背景性地震活动的中等震级地震频谱较宽,优势频段为0~5Hz;而前震或广义前震性质的中等震级地震具有频带变窄且向低频端偏移集中的特征,其优势频段为0~1.5Hz(或小于1Hz)。该结论也适用于5级左右地震属性的判定。这可能与强震前震源区或主震相关区域应力场增强接近临界状态时破裂的亚稳态扩展或区域介质破碎损伤、裂隙扩展、成核等过程有关。

(2)同一类地震在不同震中距台站的记录中频谱结构较为一致,频谱差异较小;但普通地震与前震或广义前震的频谱结构存在明显的差异,且介于0~5Hz或0~1.5Hz之间的频谱结构具有稳定性。该特征可能意味着震源属性是决定不同类型地震事件频谱结构的主要因素。

(3)2010年4月14日青海玉树7.1级、2014年2月12日新疆于田7.3级等地震前震的计算结果显示,其频谱都发生了偏移,且与非前震性同等震级地震的频谱差异明显,这进一步验证了频谱偏移法的有效性。因而,中等震级地震的频谱偏移法提供了一种识别、判定前震或广义前震的方法,该方法可能对区域地震活动短期乃至临震预测具有一定的实用价值。

尽管经过了多年的实际应用,但以上结论仍有待更多震例、更多区域预测实践的检验,其频谱偏移机理及有关频谱随震中距衰减的细节也需要进一步的深入研究。

致谢:成文中陆远忠、张晓东、李胜乐、邓志辉等研究员给予了宝贵的指导与建议,郑秀芬、李晓峰、冯建纲、陈继锋等给予了大量帮助,中国地震局地球物理研究所国家测震台网数据备份中心提供了波形数据,在此一并表示感谢。