中国东北2次中强地震谱振幅相关系数研究

2015-09-04崔子健李志雄陈章立邵志刚

崔子健 李志雄 陈章立 邵志刚

1)中国地震局地震预测研究所地震预测重点实验室,北京市复兴路63号 100036

2)中国地震应急搜救中心,北京 100049

3)中国地震局,北京 100036

0 引言

近些年我国数字化地震观测台网的建立和发展普遍提升了对区域地震的监测能力,许多小地震能够被更好地记录下来,从而有利于对小地震波形资料的处理与应用。由于监测能力的提高,在某一地区经常能记录到集中发生的一组小地震,且它们往往引起人们的高度关注。因此,小震群序列可能类型的快速判别,即正在活动过程中的小震群,究竟是大震的前震序列,还是并不伴有大震发生的一般小震群活动,这对于减轻地震灾害和维护社会稳定具有重要的现实意义。

震群序列类型的判定是目前地震预测研究中的难题,迄今仍没有找到主震前判定震群序列类型的有效方法。1966年以来,不少学者从序列的时、空、强表现出来的某些特征寻找表征前震的某些特征指标(如b值、h值、初动和频度变化等异常值),并建立了一些判定指标体系(刘正荣等,1979;陆远忠等,1984;朱传镇等,1989;王炜等,1987)。还有一些学者从序列发展的物理特征如震源参数、波形变化等方面对地震序列进行研究,并取得了一系列用于判定震群类型的认识。陈颙(1978)提出利用震源机制的一致性作为判定前震序列的新参数;刁桂苓等(1994)、王俊国等(2005)、倪四道等(2010)利用不同的方法,通过一定的震例研究认为前震序列表现出震源机制一致性的特征。

受地震台网布局与台站密度等因素的制约,直接求解地震序列中诸多小地震的震源机制解往往存在一定的困难。崔子健等(2012)对Lund等(2002)首先提出的微震体波谱振幅相关分析的方法进行了改进,并将该方法应用到小震群序列类型的判定中。通过对滇西地区5例地震序列的研究发现,前震序列的谱振幅相关系数平均值明显高于一般性小震群,表明与一般性小震群相比,前震序列的震源机制更趋于一致性。

本文利用谱振幅相关分析法,对有数字地震波形记录以来、发生在我国东北地区的2次中强地震(1999年辽宁岫岩5.4级地震、2013年吉林前郭5.8级震群)进行研究,并结合已有震例研究探讨该方法在更多区域应用的可能性。

1 谱振幅相关系数方法原理

地震记录位移谱Uij(f)可表达为

式中,Uij(f)为台站j记录的地震i的位移谱;f为频率;Si(f)为地震i包含辐射图型因子的震源谱;Pij(f)为地震i至台站j之间的传播路径效应,用于描述地震波在传播过程中的衰减;L'j(f)为台站j的局部场地效应;Nj(f)为台站j附近的地面运动噪声;Ij(f)为台站j的仪器响应;Surj为台站j附近地表自由表面效应。Si(f)可表示为

式中,S'i(f)为地震i的震源谱。根据Brune(1970)模型,S'i(f)可表示为

式中,Ω'0i为地震i的震源谱低频渐近线值,即零频极限值;fc为拐角频率。

式(2)中的φij为震源辐射图型因子,φij由震源机制解的断层面走向、倾角、滑动角以及台站j相对于震源i的位置所确定,反映了震源机制信息。根据震源理论可知,同一个震源辐射的P、S波辐射花样不同,而利用二者的综合信息可以得到更为可靠的震源机制解(Kisslinger et al,1981)。所以,本方法综合利用P波和S波资料进行相关性研究。

定义谱振幅Ω0ij为

式(1)中的Pij(f)可表示为

式中,Gij为几何扩散因子;Rij为震源距;Q(f)为介质的品质因子;v为地震波传播速度。

从地震波形记录中扣除噪音和仪器响应,并令Lj(f)=L'j(f)Surj后,则地震i在台站j的地面运动位移谱Uij(f)为

对台站j记录的2次地震x、y,有

由式(2)、(3)、(7)、(8)可见,若这2次地震震中足够近,即其间距比震源距Rij小得多,且震源机制(辐射图型因子)相同,则台站j记录的这2次地震的地面运动位移谱Uxj(f)与Uyj(f)的相对大小只与这2次地震Ω'0的相对大小有关;若震源机制不同,则还应与这2次地震震源机制的差异有关。所以,当由地震波形记录来反演谱振幅时,若这2次地震震源机制相同,则反演得到的Ω0xj和Ω0yj的相对大小只与Ω'0x和Ω'0y的相对大小有关;如果震源机制不同,则还与震源机制有关。因此可由台站的地震波形记录反演地震x与y的谱振幅Ω0xj、Ω0yj,再通过计算其相关系数rxy来研究震源机制是否相似的问题。地震x、y的谱振幅相关系数rxy可表示为(Lund et al,2002)

式中,xjl、yjl分别表示由台站j记录的地震x、y的l分量波形资料反演得到的谱振幅Ω0xj、Ω0yj的对数值;¯x、¯y分别为xjl、yjl的平均值;n表示所使用的台站数目;l取值为1~5,依次表示径向、垂向分量的P波记录以及径向、切向、垂向分量的S波记录。

考虑到序列震源机制是否相似是针对多数地震而言的,故将序列中的地震按发生时间顺序排列,地震m与其前面m-1个地震为一组,计算组内每2个地震的rxy,得出(m-1)个相关系数rxy,对rxy求算术平均值,其结果代表了地震m发生时刻的组内谱振幅的相关程度。以步长为1进行滑动,计算每个组内的谱振幅相关系数的算术平均值,最后可以得到随时间变化的谱振幅相关系数。

根据上述原理,设计如下计算步骤:①对地震序列资料精确定位;②将三分量地震记录旋转为径向、切向、垂向,并计算其位移谱,本文采用延迟时间窗方法(Chael,1987;黄玉龙等,2003),图1为本文使用的1个地震波形及其位移谱图像;③反演Q值,本文采用多台联合反演方法(Atkinson et al,1992),利用东北地区背景地震资料反演得到其QP=100.5f0.570,QS=718.6f0.10;④反演台站场地响应,本文采用Moya等(2000)给出的方法;⑤获得经过路径及场地校正后的谱振幅(Holland,1975;刘杰等,2003);⑥计算各分组的谱振幅相关系数,得到谱振幅相关系数随时间变化的特征。

2 地震资料及计算结果

2.1 1999年辽宁岫岩5.4级地震

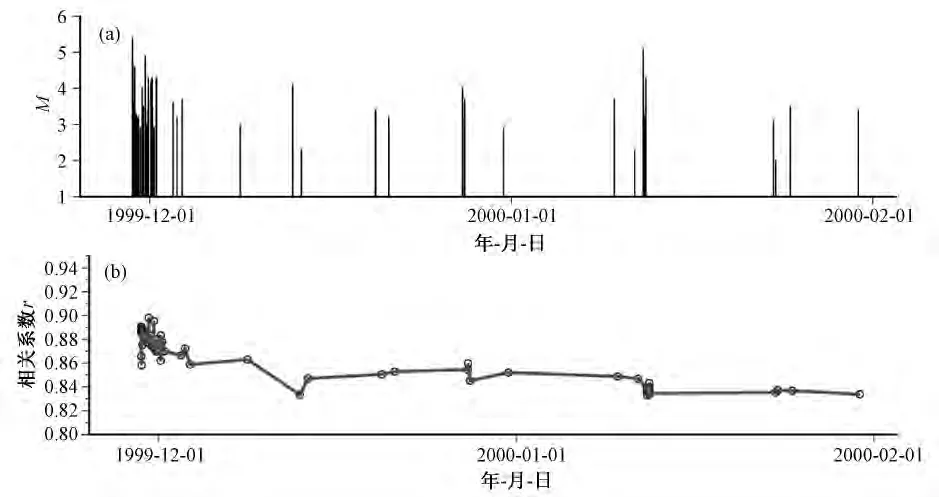

1999年11月29日辽宁岫岩地区发生MS5.4地震(40.3°N,123.0°E),从11月9日至MS5.4地震发生前,记录到该地区1.5级以上小地震53次,MS5.4地震后无更大地震发生,但2000年1月12日发生MS5.1地震。本文利用岫岩地震震中周边丹东(DDo)、宽甸(KDi)、本溪(BXi)、抚顺(FSu)等4个地震台记录到的2.0级以上35个前震的波形资料计算谱振幅相关系数。图2为岫岩地震序列震中及周围台站分布图,图3(a)为M-t图。根据前述方法步骤计算岫岩地震前震序列的谱振幅相关系数,结果如图3(b)所示。由图3(b)可见,MS5.4地震发生前的小震群相关系数较大,其值为0.87~0.96,说明该震群诸多小地震的震源机制具有较高的相似性。为更全面地了解该地震序列,又选择了MS5.4地震余震序列进行研究,结果如图4所示。虽然余震序列谱振幅相关系数仍大于0.8,但与前震序列相比,其值明显减小,并在波动中持续降低。

图1 AGL台记录到的1个波形(a)及由计算得到的观测位移谱(b)

图2 1999年辽宁岫岩地震序列及周围台站分布

2.2 2013年吉林前郭5.8级震群

图3 1999年岫岩M S 5.4地震前震序列M-t图(a)及谱振幅相关系数随时间的变化(b)

图4 1999年岫岩M S 5.4地震余震序列M-t图(a)及谱振幅相关系数随时间的变化(b)

2013年10月31日吉林前郭地区发生MS5.5地震(44.6°N,124.2°E),其后至2013年11月23日又发生了4次5级以上地震(表1),最大震级MS5.8,其间小震不断。在近1个月的短时间内吉林前郭地区发生的这5次5级以上地震形成中强震群,这种情况在东北地区实属罕见。本文利用2013年10月31日 ~12月13日该震群周边阿古拉(AGL)、乾安(QAT)、松原子(SYT)、安广(AGT)、长岭(CLT)等5个地震台记录到的30个2.5级以上地震的波形资料计算谱振幅相关系数。图5为前郭震群与所用台站分布图,图6(a)为M-t图,谱振幅相关系数结果如图6(b)所示。由计算结果可见,前郭震群谱振幅相关系数为0.79~0.95,整体而言表现出较高的震源机制相似性,但是随着几次中强地震的相继发生,相关系数有下降的趋势。

表1 2013年吉林前郭地区M S≥5.0地震基本参数

图5 2013年吉林前郭震群及所用台站分布

图6 2013年前郭M S 5.8震群序列M-t图(a)及谱振幅相关系数随时间的变化(b)

3 讨论与结论

(1)1999年辽宁岫岩5.4级地震前震序列谱振幅相关系数平均值为0.90,说明该地震前小地震的震源机制较一致,区域构造应力场较强,有发生更大地震的可能。崔子健等(2012)通过对滇西地区几例震群的研究发现,前震序列谱振幅相关系数大于0.80,表现出震源机制相似性较强;而一般性小震群谱振幅相关系数小于0.80,震源机制解的相似性较弱。岫岩5.4级地震前震序列谱振幅相关系数最低值为0.87,与已有研究结果一致。由图3(b)可以发现,1999年11月18日至岫岩5.4级地震前,相关系数在下降的过程中出现了一定的回升,并于同年11月29日发震。这一现象或许显示了岫岩5.4级地震前震源区应力的短时集中过程。另外,在余震密集活动时段,谱振幅相关系数仍维持在较高值,随着余震频度的衰减,相关系数不断减小。整体而言,与岫岩地震前震序列谱振幅相关系数相比,余震序列相关系数出现下降,表明主震发震后,震源机制相似性有所减弱,反映出震源区应力水平有所降低。利用谱振幅相关系数法对具有前震的中强震进行后续趋势的预测,是需要研究的另一个复杂问题。

(2)2013年吉林前郭5.8级中强震群谱振幅相关系数平均值为0.88,说明在此期间该区域存在发生强震的背景。值得注意的是,10月31日前郭5.5级、5.0级地震发生后至11月23日5.8级、5.0级地震发生前,该序列谱振幅相关系数平均值达0.93,而随着5.8级、5.0级地震的发生,谱振幅相关系数出现明显下降的趋势,最小值降为0.79,表现出震源机制一致性的减弱。其后,没有5级以上地震发生。由此可见,利用谱振幅相关分析法对中强震群后续趋势的判定不仅需要考虑相关系数的绝对值,而且需要关注其相对变化趋势,而后者可为今后的应用提供可借鉴之处。结合本研究与已有震例(黄浩等,2014)可以发现,虽然部分4.5级左右震群也存在谱振幅相关系数较高的现象,但5级震群相关系数明显大于4.5级震群的,尤其在最大地震发生前,这或许因为前者的应力状态高于后者所致,对此值得进一步深入研究。

(3)地震预测研究是公认的世界性科学难题,多途径探索新的研究方法是其发展的必由之路,而利用地震观测资料对前震的判断更是地震分析预测研究的重点。基于前人从理论和震例研究方面对前震序列震源机制一致性的认识,本文利用数字地震观测资料,通过谱振幅相关系数方法对我国东北地区的2例中强地震序列进行了研究,研究结果与已有研究相一致,并在不断积累震例的研究中获得了一些新的认识。今后,需要通过对更多不同类型震例的研究与应用来获得对前震序列的更为深入的认识。

致谢:感谢辽宁省地震局焦明若研究员、中国地震局地震预测研究所计算与网络中心提供的帮助;前郭5.8级震群数据来源于“中国地震局地震预测研究所地震波形数据服务系统”,感谢两位匿名审稿专家提出的宝贵意见与建议。