“安全流变—突变”理论对心理危机干预的理论探讨*

2015-09-03张金健朱正中

张金健,朱正中

(中国矿业大学,江苏 徐州 221116)

“安全流变—突变”理论揭示了事物安全演化过程的基本规律和本质规律,在工程实践领域和社会科学领域都得到了很好的验证[1-2]。目前,已有研究将“安全流变—突变”理论引入心理学,在诠释心理变化过程、把握心理干预的关键节点等方面进行了初步尝试[3],为心理学研究提供了新的理论视角。本文运用“安全流变—突变”理论诠释心理危机从产生到发生的变化过程,此对高校心理危机干预工作提供有益借鉴。

一、“安全流变—突变”的基本理论

安全与危险这一矛盾贯穿事物存在和发展的始终。事物的安全状态是相对的,危险状态是绝对的。一个事物从其诞生的那一刻起就孕育着危险状态的出现,危险状态随事物在时间和空间中的发展而发展。假设将事物的危险状态用损伤量(U)来表示,“安全流变—突变”理论揭示了安全损伤变化与时间的关系以及各个阶段变化的特征。

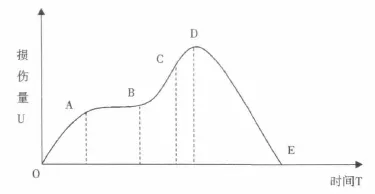

如图1所示,当某一类新事物诞生后的初期(OA阶段),损伤量随时间的发展而递增,新秩序在此期间逐步形成和完善。当新秩序发展到成熟阶段(AB阶段),完善的新秩序使损伤量匀速缓慢增加。经过一个稳定增加的时期后,原秩序将再次向无序方向发展,进而使损伤量开始加速增加(BC段)。任何事物都具有固有的损伤量承受能力或界限,超出此界限(D点),事物将发生安全突变。当原秩序被破坏后,事物重新开始回归到一个新的安全状态,即损伤量为新的近似零值,原事物的秩序消失,从而又形成了一个同类新事物诞生的新起点(E点)。物质世界就是在安全到危险的无限循环中存在和发展的[4]。

图1 “安全流变—突变”示意图

二、心理危机发生的作用机制

心理危机的发生不是一触即发的,而是一个不断演变的过程。我们将个体遭受到突然或重大生活变故的时间点定义为心理危机的产生节点,当心理危机产生后,原有的平衡被打破,个体需要不断地进行调整,以适应各种变化。一般来讲,调整的结果有四种情形:一是当事人的心理危机未能得到有效的应付与干预,而进一步发展或难以自拔,陷入绝望之中;或沉溺于借酒消愁与药物滥用的消极应付方式之中,最终成为酗酒者或吸毒者;或变得孤独、多疑、抑郁,而成为适应不良或神经质患者,甚至可能采取自杀行为。二是当事人虽然看似度过了危机,但只是暂时将不良情绪等压抑到潜意识当中,并没有真正解决问题,从而留下后遗症,在以后生活中危机的不良后果还会不时地表现出来。三是当事人通过自身努力并结合外界的帮助,使得问题得以解决从而防止了危机的进一步发展,逐渐恢复到危机前的心理平衡状态,这是较为理想的和出现较多的结局。四是最理想的状态,即当事人在危机过后产生积极的变化,学会了新的应付技巧,心理适应能力同时也得到提高,心理状态变得比以前更成熟、坚强,抵抗危机的能力提高,总体的心理结构和心理水平超出危机前的水平[5]。第一种情形属于危险状态,我们将其定义为心理危机的发生;后三种情形属于相对安全状态。心理危机从产生到发生的过程也是一个“流变—突变”过程。为了便于分析,我们做如下定义和假设。

第一,将心理危机产生到心理危机发生的演变过程定义为心理损伤过程。心理损伤的程度用心理损伤量(U)表示,U越大,表示损伤的程度越大。第二,在心理损伤过程中,将内在因素对个体心理的消极作用定义为心理损伤的正反馈,内在因素对个体心理的积极作用定义为心理损伤的负反馈,正、负反馈之间具有彼此消长的性质。第三,除内在因素外,心理损伤也同样受外在因素影响,其影响方式和内在因素相同,也分为正反馈和负反馈两种。第四,将个体心理方面的安全质量定义为心理能量(E)。心理能量和心理损伤量之和是个常数。安全心理状态下的心理损伤量为0,危险状态时的心理损伤量为1。心理损伤量的变化范围在0—1之间。心理能量的大小决定了个体对外界刺激的耐受程度。心理能量越大,表示个体对外界刺激的抵抗性越强。随着心理危机发生时间的不断推移,心理损伤量会越来越大,心理能量会逐渐变小。心理损伤的正、负反馈之间相互作用,彼此消长,从而间接影响心理损伤量的变化。如果负反馈﹥正反馈,心理损伤量变小,心理能量不断得到恢复,对外界刺激的抵抗能力增加,从而将心理危机维持在稳定的安全状态。反之,如果正反馈﹥负反馈,心理损伤量将继续加大,如果心理损伤量达到或超过个体承受能力极限时,心理危机就会发生。

三、心理危机的“安全流变—突变”过程与特征

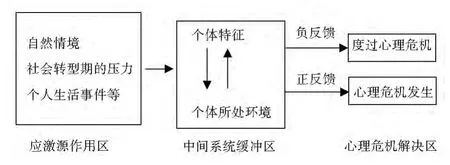

首先分析心理危机的“安全流变—突变”过程。心理危机的“安全流变—突变”过程可以分为三个层次,分别是应激源作用区、中间系统缓冲区和心理危机解决区(见图2)。

图2 心理危机“安全流变—突变”过程示意图

应激源作用区是指一切对个体安全状态有影响作用的外界因素总和,包括自然情境、社会转型期的压力、个人生活事件等。心理危机最终是否发生还要受中间系统的影响。

中间系统缓冲区包括个体特征和个体所处的环境,对心理损伤起到缓冲作用。个体特征即内在因素,包括个体的人格特质、认知方式、抗挫折能力等。个体所处环境即外在因素,包括家庭环境、学校环境和社会支持系统等。

心理危机解决区表现为或积极的面对危机,成功解决问题;或持续不良的心理行为反应,如药物滥用、逃避、退缩等,甚至出现人格改变或攻击性和自毁性行为。

根据勒温的场动力理论,人的行为(B)是个体(P)和环境(E)的函数,即B=f(P,E)。因此,分析个体行为需要具体到个体所在的特定时空场域之中,从个体特征和个体所处的环境来分析其行为产生和变化的原因[6]。布朗芬布伦纳的生态系统理论也强调个体嵌套于相互影响的一系列环境系统之中,系统与个体相互作用,并影响着个体发展。心理危机的发生也是个体特征和个体所处环境共同作用的结果。危机产生之后,在外在环境因素相等的条件下,如果个体自身的抗挫折能力差,认知方式消极、悲观(正反馈),就会加速心理损伤,导致图中AB段缩短,很容易进入CD段,即心理突变阶段,提高心理危机的发生率。反之,如果个体的抗挫折能力强,又能够采取有效的措施积极进行应对(负反馈),则会减少心理损伤,将心理危机的程度控制在稳定状态,从而使AB段延长,心理流变阶段延长,推迟突变点(D点),降低心理危机的发生率。同样,在个体内在因素相等的条件下,如果个体不能及时获得来自家庭或师长或朋辈的支持和鼓励(正反馈),就会加速安全流变—突变的过程,使BC段提前,如果一直持续到D点时,心理危机就会发生。反之亦然。

当然,上述讨论的仅是一种因素单独起作用的情况。实际上,心理损伤是内在因素和外在因素共同作用的结果。这时内在因素和外在因素两者对个体心理损伤的影响就会以叠加的方式,或都正、或都负,或者是相互抵消掉一部分,而抵消的结果却是取决于哪一方占优势。

其次分析心理危机“安全流变—突变”的特征。研究者把危机发生分为冲击阶段、平静阶段和解决阶段三个阶段[5]。按照“安全流变—突变”理论,对应地将心理损伤的过程分为三个阶段,分别是急性反应阶段、稳定控制阶段、危机解决阶段。其中,第一、二阶段属于安全流变阶段,第三阶段对应着安全突变阶段,流变阶段和突变阶段的交点即为突变点(D点)。在急性反应阶段(OA段),当面临突然或重大生活变故导致心理危机产生时,个体会在短时间内聚积大量的负性情绪,并消耗掉一定的心理能量,随着心理能量的减少,心理损伤量会随着时间的延长而较快增加。急性反应阶段过后,个体会慢慢平静下来,进入稳定控制阶段(AB段)。在正、负反馈的共同作用下,心理损伤量在经历了一段明显增加的过程后,进入相对平稳的发展阶段。如果这种稳定的状态能够长期持续下去,个体将度过危机,处于安全状态。如果稳定状态不能继续维持,或者个体自身的能力不足以应对危机,或者从外界不能获得足够的支持,或者再次遭遇某一突发或重大事件,正反馈将占据绝对优势,从而加速心理损伤的过程。当心理损伤量不断积累达到或超过个体承受能力的极限时(D点),进入本质突变阶段,心理危机也就随之而生。

四、实施心理危机干预后的“安全流变—突变”过程

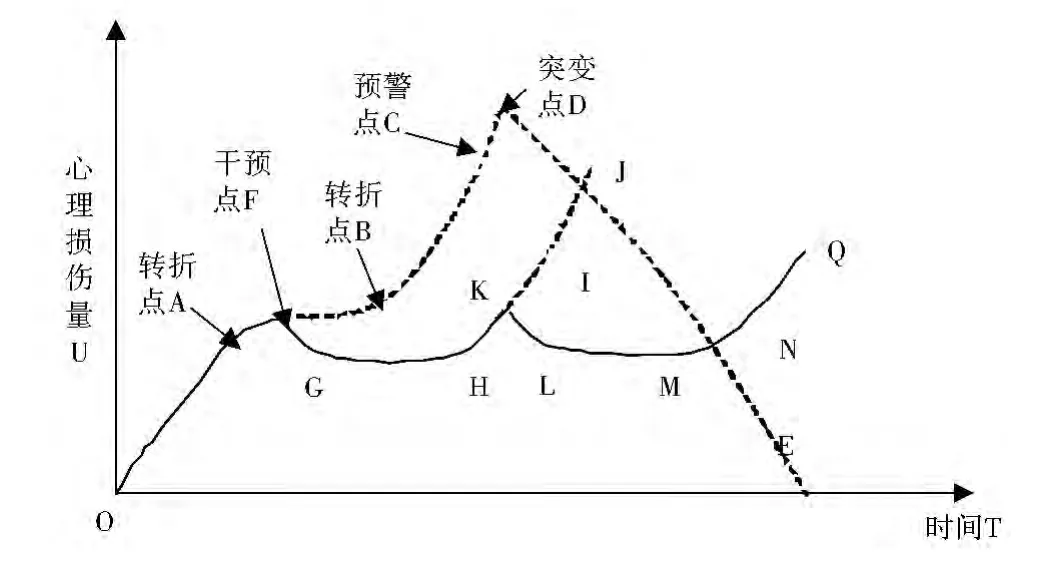

按照“安全流变—突变”理论,个体心理危机从产生到发生的变化过程一般遵循OABCD曲线。如图3所示,当实施第一次心理危机干预后,曲线变为AFGHKIJ。当实施第二次心理干预后,情况类似于第一次,曲线变成KLMNQ,以此类推。

图3 实施心理危机干预后的“安全流变—突变”示意图

如果在心理损伤发生突变的转折点(B点)之前的F点实施心理危机干预,会使原有的心理变化过程由OABCD变为OAFGHKIJ。经过干预后,心理损伤量的流变—突变过程发生了改变。FG段为心理损伤减速降低阶段,个体的心理状况好转。到达G点时,心理变化趋于平稳。进入GH段,即心理稳定发展阶段。如果这种情况一直持续下去,个体的心理将一直处于平稳状态,度过心理危机。HI为心理损伤加速增加阶段,I点为心理突变的预警点,过了I点,如果不实施心理危机干预,个体将进入IJ段,J为突变点,超过J点个体进入突变阶段。以此类推,若第二次干预发生在K点,流变—突变曲线将由OAFGHIJ变成OAFGHKLMNQ。到达L点时,心理变化趋于平稳。进入LM段,即心理稳定发展阶段。MQ为心理损伤加速增加阶段,N点为心理突变的预警点,此时如果不继续采取措施,个体将进入NQ段,Q为突变点,超过Q点个体进入突变阶段。如此无限循环下去[3]。

由图2可以看出,心理危机干预在不同阶段实施会产生不同的结果。若每一次都在心理流变阶段实施心理危机干预(如在AB段的F点,GHI段的K点),就会在一定程度上延长个体安全流变的时限。因此,心理危机干预应该是持续的,并不能期望一次干预就能彻底解决问题。当然,干预的起始点是有选择的,应该选择在损伤量匀速缓慢增加阶段(AB段),最晚不能迟于突变的预警点(C点)。只有这样,才能使个体心理流变阶段能够尽量延长,从而最大限度地发挥心理干预的作用。

[1]张 力,何学秋.安全流变理论及其在煤矿事故中的应用[J].中国安全科学学报,2001(1):6-10.

[2]肖红飞,何学秋.人员伤亡事故中“安全流变—突变论”的研究[J].华北科技学院学报,2004(4):4 -7.

[3]朱正中.运用安全流变—突变理论研究心理学的思考[J].山西高等学校社会科学学报,2013(3):75-77.

[4]何学秋,马尚权.安全科学的“R-M”基本理论模型研究[J].中国矿业大学学报,2001(9):425-428.

[5]段鑫星,程 婧.大学生心理危机干预[M].徐州:中国矿业大学出版社,2006:22.

[6]李 森,崔友兴.论教师专业发展动力的系统构建和机制探析[J].教育理论与实践,2013(4):33 -36.