社会认同:少数民族国家认同的定量研究*——以天津市T社区为例

2015-09-03唐梓翔

唐梓翔

(南京政治学院,江苏 南京 210003)

随着我国进一步的发展和开放,少数民族人口向城市迁徙的比例逐年增高,城市的多民族化进程也在加快。这些少数民族群体的民族认同与国家认同是影响他们融入城市生活的重要因素,也是衡量一个城市是否和谐稳定的重要指标。目前,学术界已经对城市少数民族的认同问题发生了浓厚的兴趣。贺金瑞、燕继荣以全球化和第三次民族主义浪潮为背景,详细阐释了民族认同和国家认同的概念,认为民族认同是国家认同的前提,要在保证民族认同的同时,将民族认同上升到国家认同,以便现代国家寻求统一和发展。徐黎丽从民族认同与国家认同相冲突的角度,提出中国目前面临的民族问题是民族认同的强化与国家认同的弱化。要构建国家认同,就需要对民族认同的认同因子进行吸收,最后达到二者的融合与发展。高永久、朱军则不赞同“民族认同与国家认同对立”的“冲突论”命题的提法,认为民族认同与国家认同并不是非此即彼的对立和矛盾的事物,民族异质性要素可以与国家的统一性和谐共存于多民族国家之中。总之,国内学者对少数民族的“民族认同与国家认同”的研究已有了初步进展,为后续的研究提供了宝贵的借鉴经验。但是回顾相关文献可以发现,现有的研究大都是从政府、管理者、执政者的角度来研究少数民族的认同问题,而真正站在政策接受者的角度来研究少数民族的认同现状、政策落实情况的研究则少之又少。

政策接受者的主观感知是对一切政策措施、制度设计最好的考量和回应,认同问题说到底是“满不满意”的问题,因此从政策制定者的角度研究自然不可少,但是从政策接受者的切身利益和感受出发研究则更加重要。鉴于此,本研究实地进入城市多民族社区,通过调查问卷的形式把执政者所关心的民族问题和国家问题转化成少数民族居民关注的“社会认同”问题,真正站在政策接受者的角度研究他们所关注的认同是什么,又在改革开放几十年经历了怎样的变化。

一、社会认同:少数民族民族认同和国家认同的统一基础

民族认同(又称族群认同)主要是指一个民族的人民对其自然及文化倾向性的认可与共识[1],是一个民族在共同地域、语言、风俗、宗教等因素影响下形成的有别于其他民族对自我或群体特征的认同。国家认同则是个政治概念,是某一群体对自己属于哪个国家及在心理上认为自己归属于某国家政治共同体的认知。在我国城市多民族社区中,少数民族既存在着对本民族内部的民族认同,也存在着对国家的认同,二者相互联系,相互作用。当民族认同和国家认同统一时,政治趋于稳定;当民族认同和国家认同分离,国家就面临着分裂和动乱的危险。

社会认同的概念是由塔吉尔(Tajfel)在20世纪70年代提出,并在后人对“群体行为”的研究中不断发展起来的。塔吉尔将社会认同定义为:“个体认识到他(或她)属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义。”[2]社会认同理论强调个体对群体的认同是集体行动的基础,尤其是当每个个体对自己进行“群体心理化”之后,社会成员将拥有共同的价值、信仰、信念,从而促使产生积极的情感和行为。简言之,社会认同的中心问题是“个体如何主动积极融入群体,以及整个社会应如何维护团结和凝聚力”[3]。

在城市多民族社区中,少数民族居民的社会认同是社会融合的关键。不论少数民族有着怎样的政治身份和宗教信仰,他们作为个体的“人”都是理性的“经济人”,都同其他所有人一样关注自己的切身利益,这是少数民族居民在民族间社会交往的日常生活实践中所得到的实际利益和生活保障,由此共同创造出他们的归属感和认同意识。因此,在社会认同、民族认同和国家认同这三者间存在着内部的联系与机理,即如果少数民族居民对与自己周身生活息息相关的社区、基层政府、政策等的认同度高,这种社会认同最终会强化对整个国家的认同,并逐渐把国家认同放在首位,而把民族认同放在相对其次的地位,最终实现民族认同与国家认同的统一。归分析广泛应用于影响因素分析,是分析个体决策行为的理想模型。一种行为的出现是由许多不同的因素共同作用的结果。

Logit回归属于概率型非线性回归,假设在自变量x1、x2…xm作用下,某社会现象的发生概率为p(0≤p≤1),发生概率与不发生概率之比为p/(1-p),则Logit回归模型为:

二、研究设计

A社区少数民族居民的实际利益和生活保障的具体内容包括:社会保障、社区环境、精神满足、宗教信仰、社区民主五个方面。把以上这些内容置于日常生活实践中加以深入研究,具体考察他们在社会交往过程中如何实现认同的构建,以此得出少数民族居民对社区、当地政府以及社会的认同度,从而再考察这种社会认同对其民族认同和国家认同的分别影响。这是一种较为可行的办法。

(一)问卷发放

A社区总人口一万,少数民族人口占总人口80%左右,是一个典型的回族聚居社区,因而此地对于本研究具有很大的代表性。调研时间持续一周,累计发放问卷120余份,回收有效问卷115份。

(二)统计量描述

本文中所有计量经济学的分析数据均由本文作者经整理得到。本次分析主要用到计量经济学中的二元选择模型。

Logit模型是计量经济学中被广泛用于研究行为主体的选择过程的一类计量经济模型。Logit回

本文认为,根据二元选择模型,将社区居民的社会认同感是否实现进行划分,其中感到满意为“1”,感到不满意为“0”。由于模型中使用了Logit模型变换,各自变量的偏回归系数βi(i=1……n)表示的是自变量xi每改变一个单位,居民的社会认同度的改变量。exp(βi)为发生比率(odds ratio,即 OR值),表示的是自变量xi每变化一个单位,民众获得社会认同度的概率与不能得到居民认同的概率的比值是变化前相应比值的倍数。

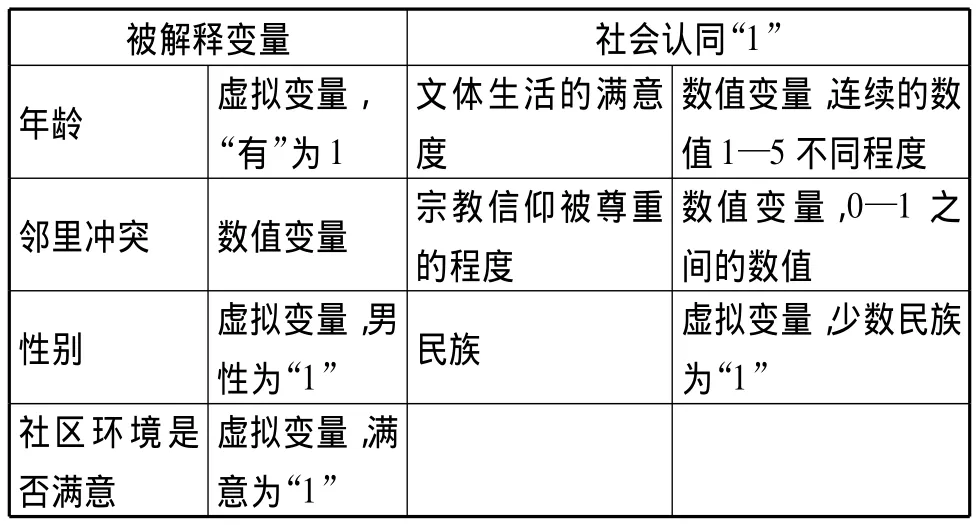

下面,我们将居民的年龄、性别、民族、受教育程度、对社区环境的评价、社区福利、宗教信仰是否得到尊重、文体生活等九个因素作为解释变量构建回归模型。现将所有的变量性质进行如下说明,见表1。

表1 数据与变量定义

在进行二元选择模型回归分析前,对数据进行相关的处理。首先针对单个变量回归,逐步进行7个变量单个逐一回归。

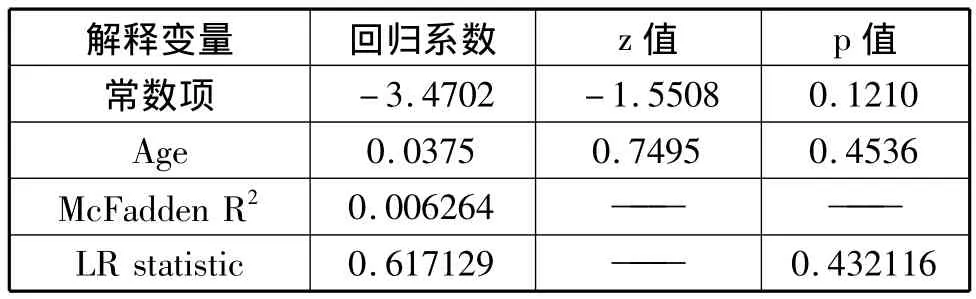

表2 对变量“年龄”的回归结果

从年龄的回归结果来看,年龄对于社区居民的社会认同度的影响不显著(见表2)。

从政府的层面看,不同年龄的居民自然有着不同的受惠政策,如儿童、青少年享有教育保障,青壮年享有工资、福利政策,老年享有退休、养老、医疗政策等,虽然项目层次各有不同,但从抽象的意义上看,所有居民所享受到的福利、政策都是均等的,所以“年龄”并没有对社会认同度产生影响。

表3 对变量“邻里冲突”的回归结果① *,**,***分别表示统计量在10%,5%,1%水平上显著,各个系数取4位小数。本文计量输出采用EViews6的结果(下同)。

“邻里冲突”的回归结果显示非常显著,而且影响是负的(见表3)。也就是说,邻里关系的和谐与否直接影响着居民对于本社区的认可和社会认同的程度。通过调查发现,A社区居民委员会十分注重邻里关系的协调,积极处理邻里矛盾,定期地走访入户,而由居委会牵头筹建的一支150人的志愿者队伍也是该社区管理成功的重要原因。该志愿者队伍由党员带头参与、以家庭妇女和退休人员为主体,也有部分青年人。队伍分为11个小队,每个小队大概10个成员,采取“分队管理,有事分队集合”的行动方法。志愿者队伍发挥的作用主要有:(1)调解社区居民矛盾,尤其是普通的邻里矛盾;(2)在特殊假日或治安情况不好时,协助保安队巡逻,加强社区安保;(3)有回民以外的民族新入住社区时,志愿者将主动对其进行提醒和教育,普及回民习俗和信仰,以避免发生民族冲突。

由这些资料可以发现,A社区是建立在“村带街”的行政体制上的,以居委会主要行政管理主体,鼓励发动群众力量参与管理的一种民主管理模式。如志愿者队、巡逻队,其组成人员同时是社区居民,这样就模糊了管理者和被管理者之间的界限,既有利于工作的开展,赢得居民的信任,也有利于减少管理中的冲突和摩擦。

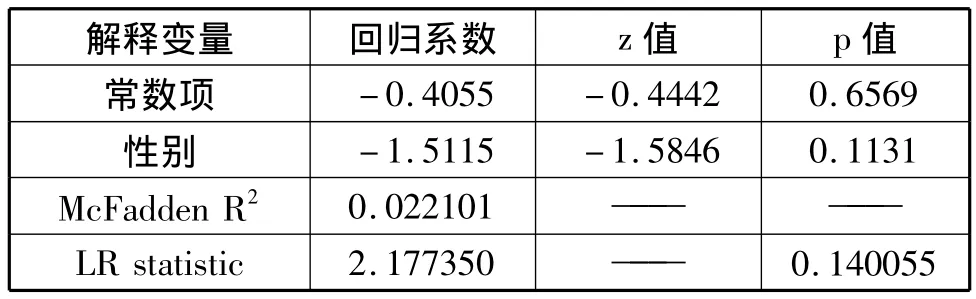

性别的影响不显著(见表4)。性别是一个确实存在的分层机制。性别是个人能力、社会结构和制度因素之后影响社会分层的第三组因素,而国家政策对性别的平等与否将直接影响到男女两性认同度之间的差异。“性别影响不显著”这一结果是在我们预料之中的,因为国家和各地方政府多年来一直重视妇女的发展和权益的保护,目前我国已基本形成了以宪法为基础、以《妇女权益保障法》为主体的一套保护妇女权益和促进男女平等的公共政策体系,明确了男女平等是我国的一项基本国策。改革开放以来不少少数民族中尚存封建落后的“性别不平等”观念,难以一时消除,但生活在城市社区中的少数民族由于城市的经济水平更高、人们的意识观念更先进,加之地方政府、社区管理者能很好地贯彻和执行国家政策,久而久之也就形成了男女平等的局面,所以“性别”的影响不显著。

表4 对变量“性别”的回归结果

表5 对变量“社区环境满意度”的回归结果

对于社区的环境是否满意这个因素的影响是显著的、正向的(见表5)。这个变量的回归结果说明,居民对于社区的环境卫生、治安状况感到满意,容易增强对社会的认同感和安全感。这个变量的解释效果是正向的,说明居民只有在社区中感到安全,才能有助于居民心态的调整,促进关系的和谐。

社区环境主要有社区卫生环境和社区安保环境。一个社区是否卫生和安全将对居民的幸福感和社会认同产生最直接的影响,而与社区环境治理直接相关的管理机构是街道居委会和物业公司。通过进一步的调查发现,A社区街道居委会领导层由一名主任和三名委员组成,居委会下辖的车管组、保安队、绿化队,以及物业公司都对社区的卫生环境负责,同时居委会还照顾和安排了社区中的四位残障人士打扫一定的街道卫生,给他们发放工资。保安队则担任治安环境的治理任务,也有部分社区志愿者协助巡逻。

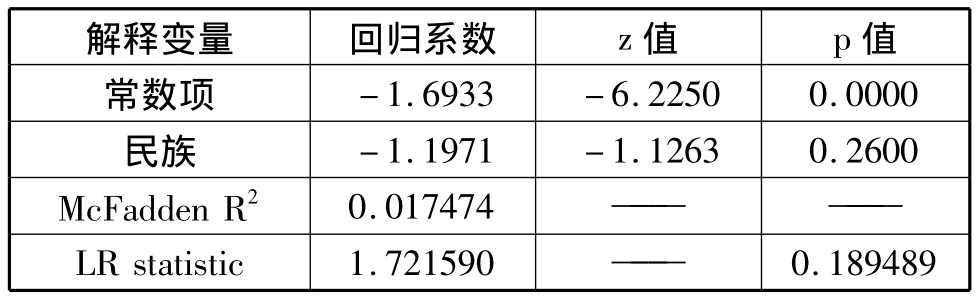

与笔者的预测恰恰相反,“民族”这个变量的影响是不显著的(见表6)。也就是说,少数民族居民的社会认同度与自己的民族属性无关,这也正说明本社区中少数民族与汉族已经达到了高度融合,彼此均以邻里意识、社区意识和地缘意识代替了民族意识。同时要指出的是,虽然民族因素对于社会认同度的影响不显著,但并不等于回族被同化。本社区在促进民族关系改善的基础上,注重加强对传统伊斯兰文化的传承与弘扬,通过特色的文体活动和节日庆典,强化回族的特色,使更多的汉族居民加入到活动中,增强了对回族的了解与认识。

表6 对变量“民族”的回归结果

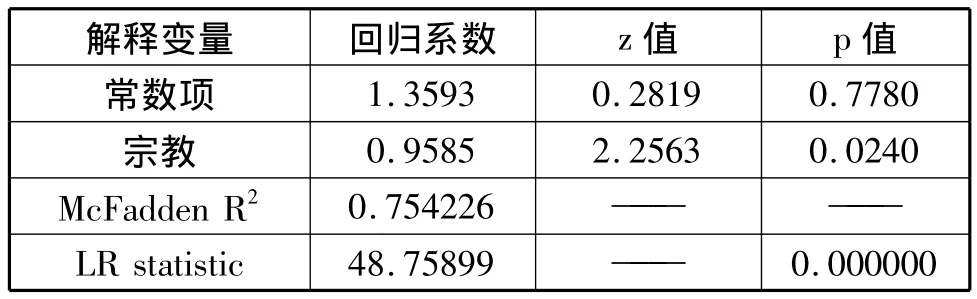

表7 对变量“宗教信仰得到尊重”的回归结果

宗教信仰得到尊重对于少数民族居民的社会认同度的影响十分显著,且影响是正向的(见表7)。充分说明了尊重少数民族文化尊重宗教信仰,在开展基层少数民族管理工作中的重要性。

在城市多民族社区中,宗教是少数民族日常生活中最重要的文化和习俗,是决定不同民族之间、民族群体内部以及民族群体与地方政府、社会组织之间关系的关键因素。少数民族的宗教信仰得到保障和尊重,将对其社会认同的建立产生极大的影响。为了保障少数民族居民的信仰生活,当地镇政府实行“以寺养寺”制度,日常的宗教活动开支由寺院自主承担,但只要逢寺院兴建、扩建等大型工程或举行宗教活动、节日(如开斋节、古尔邦节和圣纪节),政府都会给予相当力度的资金支持。天穆镇兴建清真女寺(清真北寺扩建工程),各级政府共提供了160多万元,其余资金由清真寺找工商大户(主要是做运输和牛羊肉生意的)募集。此外,尊重少数民族的宗教信仰还体现在A社区特色的管理方法中,即淡化法律惩治,淡化上纲上线的说教,而是结合少数民族的风俗习惯和宗教信仰去治理和化解问题,尤其是在处理民族间矛盾时更是这样。A社区的居民委员会在日常的管理中正是采用这种方法,融入到少数民族居民中,与他们拉近感情,充分发挥宗教信仰的作用。

三、结论

在进行了具体因素逐一分析之后,将影响不显著的变量予以剔除,那么从余下的邻里关系、社区环境、宗教信仰、社区福利这几个作为A社区居民社会认同的重要因素可以得出如下结论。

A社区居民在经济上享有可靠、稳定的社会保障,尤其可以满足老弱病残等弱势群体的生活需要,这使得社会认同的构建有了基本保证。此外,在生活环境方面,居民们对于社区的环境卫生、治安状况、邻里关系普遍感到满意。同时政府也给予了少数民族宗教信仰以充分的政策保障,对宗教活动、清真寺建设的资金支持维持在一个很高的水平,居民们也认为自己的宗教信仰得到了尊重。而“民族”变量的影响不显著,那么这样就潜在地实现了把国家认同置于首位,而民族认同相对后置的过程,最终实现了城市多民族社区少数民族的民族认同和国家认同的统一。由此,我们可以认为,A社区居民在民族间社会交往的日常生活实践中所得到的以上各方面的保障,共同创造出了他们对本社区、当地政府的归属感和认同意识。

本文以社会认同的视角来考察民族社区的民族认同和国家认同,下面我们就要分析社会认同如何影响民族认同和国家认同,影响的结果又是什么。

民族认同和国家认同在中国区域内与其独有的“多元一体格局”相联系。“多元一体格局”是我国著名的社会学家、人类学家费孝通先生提出的。多元是指各兄弟民族各有其起源、形成、发展的历史,文化、社会也各具特点而区别于其他民族;一体是指各民族的发展相互关联,相互补充,相互依存,与整体有不可分割的内在联系和共同的民族利益。“这种一体性,集中表现为祖国的统一和整个中华民族的大团结,表现为共同关心与争取祖国的完全统一与繁荣富强。”[4]

纵观中国历史,多样性是中华文化生命力的源泉,少数民族对自我民族的民族认同则是保证这一多样性继续繁荣发展的基础。为了维持和发展少数民族的民族认同,我国建国以后,少数民族群落被识别、鉴定,其方言也被认识和支持,政府还作出了在少数民族聚居的地区实行民族区域自治制度的政策,从宪法意义上巩固和保证了少数民族的民族认同。此外,经济全球化和国家教育也都使得种族特点突显出来并增强民族认同,而避免中国的少数民族走向文化同化。

相比较“多元”而言,“一体性”则是国家统一和民族富强的重要保证。在改革开放后中国市场经济中,随着人口流动的限制被放宽以为经济增长补充劳动力,少数民族和部分汉族居民纷纷移民到城市,城市中的冲突和摩擦更为频繁。对于少数民族人口融入沿海城市而言,多样性固然不可或缺,但基于社会整体的一体性则显得更为必要,更具积极意义。

“多元”与“一体”在认同问题上则表现为,民族认同是“多元”,国家认同是“一体”。“多民族国家中的民族认同问题的关键并不在于个体同时拥有两种(甚至多种)不同形式的认同,而是在于在个体的认同层次结构中,把何种归属置于优先的级序,并以此作为自己效忠、尽义务和责任的归属单位。”[6]费孝通在说明“中华民族多元一体格局”的级序性时,提到作为国家认同的中华民族相对于社会成员的民族认同而言,是高一个层次的民族认同意识[6]。把国家认同置于心理认同的第一位,而把民族认同放在相对其次的地位,这一机制正是通过社会认同实现的。在城市生活中,少数民族居民更多地接触的是社区管理者、基层政府而不是宗教领袖,他们得到的切身实际利益,尤其是最根本的利益如社会保障、社区环境,也是来自于自己的居民、市民、国民身份,而民族身份带来的利益已不常见。通过问卷的数据回归结果分析表明,“民族”变量的影响不显著,那么这样就潜在地实现了把国家认同置于首位,而民族认同相对后置的过程,最终实现了城市多民族社区少数民族的民族认同和国家认同的统一。

对于少数民族移民来说,他们是已经离开其聚居区的少数“散户”,如果能更快地融入本地区的文化思维、政治秩序、把本地区认同乃至国家认同置于第一位,那么不仅自身可以更好地建立新的心理依靠,在生活工作上获得更多的便利,而且也会对这个地区的安定和谐起着极大的良性作用。因此,城市多民族社区的少数民族文化有可能在将来与现代城市的主体文化相融合,变成一种新的、更具现代化的都市文化。民族关系的主流将是真正平等、团结、互助、合作,以及共同发展、进步、繁荣的关系。

[1]贺金瑞,燕继荣.论从民族认同到国家认同[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2008(3):5.

[2]Tajfel H.Differentiation Between Social Groups:Studies in the Social Psychology of intergroup Relations[M].London:Academic Press,1978:1-3.

[3]黄匡时.社会融合的心理建构理论研究[J].社会心理科学.2008(6):16.

[4]常开霞,贺金瑞.“多元一体”中国民族利益协调论纲[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2009(6):6.

[5]高永久,朱 军.论多民族国家中的民族认同与国家认同[J].民族研究,2010(2):31.

[6]费孝通.论人类学与文化自觉[M].北京:华夏出版社,2004:163.