卖梦的人

2015-09-01言叔夏

言叔夏

晚上偶然重看了敕使河原宏的《他人之脸》。多年前买的片子了。真的是好雷奈的一部片。在media player上的快转之际,惊觉几年以前的自己,真是多么地耐烦,可以花很长的时间,鼹鼠般地窝在图书馆的电影播放座里,像守着一个洞窟般地,直至天黑。天黑以后我背起包包,走入校园无边的黑暗之中。夜里的风流线一样地穿过了身体的孔洞,把我针一般地提挂起来。

我常跟学生们一起看电影,在黑漆漆的课堂上。不看雷奈。看一些色彩斑斓的王家卫物事。某次看了一百零一次的令人讨厌的松子,影片播完以后教室的灯未亮,黑暗中隐约传来窸窣的啜泣声。那声音既压抑而隐忍,像一块石头沉甸甸地积压着一整口深不见底的地井。井底隐然有动物。后来我没有开灯,在黑暗中假装摸黑讲完了最后的五分钟。钟声响了。我说下课吧。学生们便河流般地纷纷流出了教室了。

我从来不知道那声音的主人是谁。他为何哭泣?但却有点珍惜这样的感觉。我第一年教书时,教室在一幢多媒体大楼的地下二楼。加退选结束后课室异动,又往下掉了一楼。原来这幢大楼整个地下有四五层楼之深,仿佛迷宫。每间教室理所当然地无窗。不开灯时完全漆黑,而且遍布着那种人工空调的奇怪洁癖之感。教室的墙壁永远刷白,永远有那种初完工般的簇新清洁,几乎要嗅闻出几何形状的油漆气味。天花板则一律低矮,维持着一种与日光灯管的极亲密距离。不知是否是我整夜没睡的激素分泌之故,事实上这方正而冷冽的空间里根本没有什么油漆气味,是那盘根错杂却又井然有序的地底空调缆线,让我有了漂浮于另一无菌而尖锐次元的错觉。

那是我刚进博士班的一两年。国文课经常被安排在早上八点。我那从大学时代即日夜颠倒迄今的恶习,又经常使我在工作了一整个夜晚后的清晨里,直接顶着渐渐光亮的天色出门去上课。从一个地洞前往另一个地洞,中间必须途经一个曝光且反白的清晨。这段路程像是一段摇晃的隧道。无有危险,且光亮一如普通日常,却总是让人产生一种漩涡般的晕眩。捷运关门前的鸟鸣声。车厢里昏睡而植物般东倒西歪的高中男生们。还有那从车站出口浮出地表时、一整片曝人的白色光线。这光线往往来得太过奢侈,令人不知所措,且让整条街道的景物清晰得几乎像是用刀片割划出来的。因为整夜没睡的缘故,我总是有一种背着一整个白日的重量在路上行走的感觉。

我不知道我的学生们是不是也是在这样的清晨,鼹鼠般地从自己的地洞中起床,梳洗(或不梳洗),携带那桃太郎般最终喂食给他动物伙伴们的早餐,驶过一条洪流般的白日隧道,来到这个我们共有的地底洞窟。我第一年教书时正是两千年过后的第一个十年。第一批学生跟我相差将近十岁,这个差距年复一年地增加,无可挽回,且从无余地。仿佛从火车的最后一节车厢开始往回走,起点远远落后,而终点则漫无所终。十年前我从另一个洞窟房间抵达一堂早晨八点钟的课,教室的四周都阴翳了。心理系来的老师在讲台上演练催眠:放松。放松。你的身体是一架自动驾驶的系统。走路的时候,你并不会一直注视着你脚下踩踏的每一个脚步,有没有真正对齐地砖的缝。

十数年过去,我早已忘记在那堂课上学到了什么,却始终记得这段话,像一个梦境边缘的泡沫薄膜,护持着那段时光里的所有记忆,形成一种类似边界的东西。那时我们在那东部遥远而荒僻的小村大学里骑车。从谷地的一头到另一头,去一幢孤独的塔楼。那些建筑的夜晚回廊都曲折而弯绕,充满夹缝与死角。那些黑夜里教室外的昏黄树影与灯都摇晃如同水草。我究竟看到了什么呢?又或者我什么也没看到。我所看到的,仅仅只是心上的倒影罢了。写作的第一堂课,年轻的H老师说,我们来读罗兰﹒巴尔特罢。冰点般的空白零度,降落在忧郁的热带。第二堂课的讲义封面,努了努嘴角的倔强史陀说,我讨厌旅行。我恨探险家。

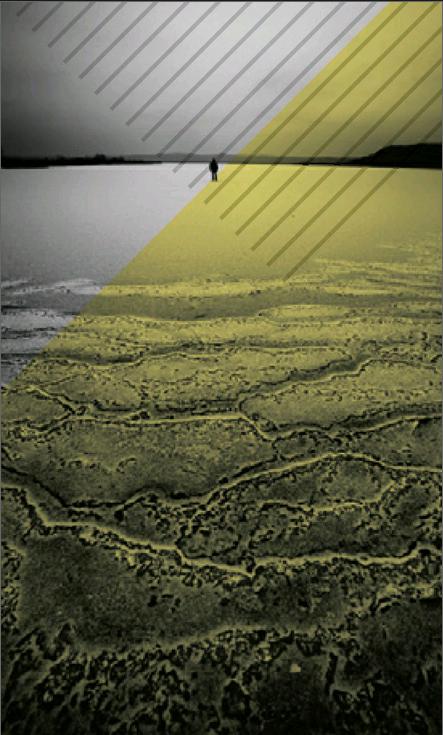

回想起来,那究竟是一个什么样的年代呢?万事无声,未有字词,只能伸手去指。指头的彼端,黑暗的洞窟教室,H像个魔术师那样地从帽子里拖拉出一长串的花。教室上方的投影机里有一束光,它忽然就河流般地倾斜灌注进荧幕了;碧海蓝天。四百击。哭泣与耳语。支支都是硕大厚重的VHS规格。后来我在赖香吟抑或邱妙津的小说里读到,才惊觉那根本是九○年代初复兴南路“太阳系”MTV的史前遗迹,被整座小型放映室那样原地搬迁过来,降落在两千年后东部小村的学院里。九○年代末甫来花莲教书的H会不会是某种遗族呢?像马康多村庄里远来的一个盗梦的人,偷偷带走上个世代的整座教养流浪到这东部荒僻的村落,在文学院那凹陷曲折的、仿佛被折起来的教室里,一夜一夜地播放。那些片子多半沉默得象是一个晦暗的梦境。像一种集体催眠。我老是看着看着就陷入了睡眠的漩涡。亚伦雷奈真是好睡。塔克夫斯基简直睡进了梦的肌理了。但《镜子》的最末,烧掉房子的那一幕我倏忽转醒了过来。在空调极强极冷的暗黑洞窟里,依稀看到教室前方的投影荧幕上,炽烈而燎原的火光。整个教室都是那种烧进了房屋骨架里的哔剥声响。

电影放完,时代才正要开始。沿着夜里湿潮的植物气味散步回家。远方宿舍里的灯火,正一扇一扇地熄灭。那些影片里的沉默与激昂,要在很远很远以后的未来才懂得;九二一还在枕畔。整座岛微微地翻了身,沉甸甸地又睡去了。简直我的大学时代,就像这个岛屿睡眠时所做的一个梦。梦境的彼端连接到一方计算机荧幕,和一个密码般的代号通讯:东方小城,不良牛,批踢踢实业坊。夜里的BBS闪烁着远方的星光,像一座永不天亮的夜晚。

我年少时代亲密的朋友。各式光年以外传来的讯号。亲爱的C与P与O。他们到哪里去了?被这没有边界的偌大校园给整个吞没?像那个古老的猪笼草传说。关于一株草吃了一个人又吐出了骨头的事。又或者被这巨大塔楼给吞没的人其实是我。是我走着走着就忽然一脚踩跨进了一条隐形的界线,被旋转门般地转进了另一个一模一样的地方。一样的演员,一样的名字,所有人都活了下来了,差别是世界的轮廓忽然锋锐而清晰了起来。每个名字都有了脸孔。

脸书时代。无梦时代。

用一张脸写一本书的时代。

C是不是早已回到他云林老家的小镇、和他的父亲一样,成为一铁路旁的平交道看守员?我从没有探问过任何人。只是在每次途经西螺的南下旅程中,总忍不住隔着车窗帘缝间强烈的曝光与反白,瞇眼看窗外飞逝的红色桥墩。只有红色的桥留存下来,在几无人烟的虚构小城BBS站上,变成一抹早已被时代遗弃的印记。终于有一天,这虚拟的黑色城廓会否也终将骨架崩离,被从这光点般的网络平原连根拔起?如同那些MSN上的红小人与绿小人。某日忽然心血来潮登入,却发现那账号早因过久没有使用,而被系统自动删除了。

也许它从来就不属于我。是我借了一个名字用来说了一个故事做的一个梦。醒来以后,我就成为一个偷梦的人到远方的马康多卖梦以维生。维生的意思是:活着。一直活着。每个星期三早晨,我都从一个洞窟移动到另一个洞窟,在人群里维持一种笔直的姿势;我整理回忆的逻辑,尽量保持声线的正确与秩序,预备去一个课堂将它们复述。无奈这白日的隧道沉沉烙在背上,几乎要把身体的边界蚀光。这见光死的梦境每被晒曝一次就惊吓得魂飞魄散,仿佛它们其实只是一群无能瞑目的鬼魂。捷运车厢嗡嗡作响的鸟鸣声。低头滑着手机的女学生们(如今我也加入这个行列了)。无人知晓的夏日清晨。这班车往景美。那里的洞窟有几个早来的学生,或许也正趴睡在那无窗且阴冷的课室。在这样昏昧的早晨,他们理应有梦。只是那梦里的景象,再不是我所能理知了。从某个我所不知道的时刻开始,我就被永远地关在梦外,无能进入,且再不能睡眠。如同多年以前那个梦境一般的电影教室,眼睁睁看一整个时代在荧幕上全部烧光,烧得干干净净。