机械类专业工程教育发展历程探析:基于文献分析的视角(之一)

2015-08-17许崇海史岩彬邱书波肖光春

许崇海 方 斌 史岩彬 邱书波 肖光春

齐鲁工业大学机械与汽车工程学院 山东济南 250353

我国高等工科教育的迫切任务是尽快培养与国际接轨的中国工程师,然而我国工科的教育实践中还存在不少问题,如重理论轻实践、强调个人学术能力而忽视团队协作精神、重视知识学习而轻视创新能力培养等。

工科在高等教育中具有十分重要的地位。据统计,我国现有工科高校1047所,工科专业点15732个,工科在校生558.4万人,占在校生总规模的32.4% ,居第一位。在全部工科专业点中,机械类专业的数量占12.1%,居第三位。工科专业及相应开展的工程教育,为我国产业升级提供了重要的智力支持和人才支撑,但目前的发展明显滞后于发达国家。刘菊香等对我国制造业人力资源现状及未来十年需求进行了分析与预测[1],表明:2010年我国的制造业从业人数中,具有大专及以上的人数为1244万,仅占在业总人数的9.8%,而美国2006年时就已经达到了32%。预计到2020年,具有大专及以上的人数将达到3040万,占在业总人数的20%,差距仍较大。

当前,世界经济和科技飞速发展,新的工业革命已经来临。为了应对新工业革命的需求,美国提出了“先进制造业伙伴计划”,德国提出了“工业4.0”,日本提出要实施“再兴战略”,法国则提出了建设“新工业法国”的战略目标。当前,我国经济已经进入了“新常态”,同样需要制造业及相关从业人员深刻认识、积极应对。在2015年政府工作报告中,李克强总理点名的29个行业中,有22个要依托工科培养人才,占76%。在当前“互联网+”“中国制造2025”“大众创业,万众创新”的新形势下,工科专业及工程教育必须大力发展,才能满足制造业发展的迫切需要,才能真正地为我国产业升级提供智力支持和人才支撑。

1 机械类专业应用型人才培养研究发展历程

应用型人才是高等教育特别是工科高等教育培养人才的重要类型之一。尽管经过了多年的研究,取得了相应进展和实际效果,但应用型人才培养仍然面临许多问题。2014年3月,教育部进一步明确了改革方向:要求全国普通本科高等院校1200所学校中,有600多所要逐步向应用技术型大学转变。这与大众化高等教育阶段社会对应用型人才的需求是相适应的。

1.1 基于应用型人才相关文献的分析

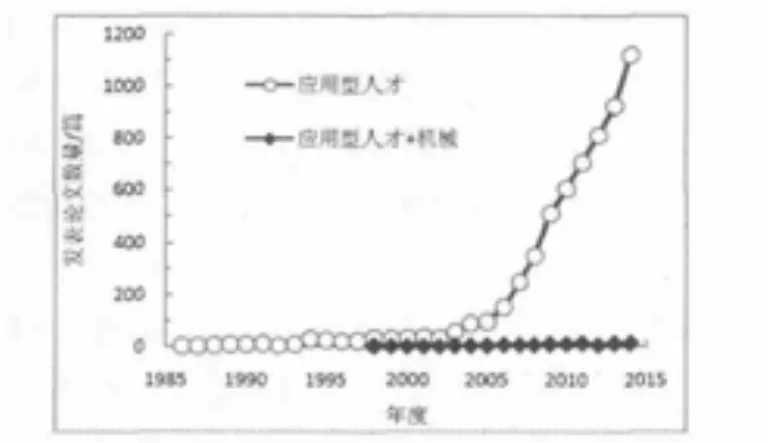

为了把握应用型人才培养研究发展历程,从文献研究的角度进行了分析。以中国知网数据库为依据,设置了不同的关键词进行检索。图1为以“应用型人才”为关键词的检索结果。可以看出,在国内,最早发表应用型人才相关论文的是周庆芯等。[2]1986年他们在《江汉大学学报(社会科学版)》发表论文,提出通过强化实习的方式培养应用型人才。其发展历程大致包括两个阶段:第一阶段为1986-2005年,经过20年的发展,从每年发表1篇论文到每年发表近100篇论文。第二阶段为2005年至今的十年,每年发表论文数量已经超过了1000篇,达到1119篇,增长速度明显加快(如图1所示)。

图1 “应用型人才”与“应用型人才+机械”的研究发展历程

对于机械类专业,应用型人才的相关研究相对滞后,1998年才有第一篇论文发表(如图1所示)。穆存远提出[3],通过合理制定指导性教学计划,培养建设机械类应用型人才。此后连续4年无相关论文发表,但从2006年相关研究逐渐增多。到2014年,年发表论文数量达到12篇,仅占应用型人才相关研究论文的1%,相对较少。

1.2 基于应用技术型人才相关文献的分析

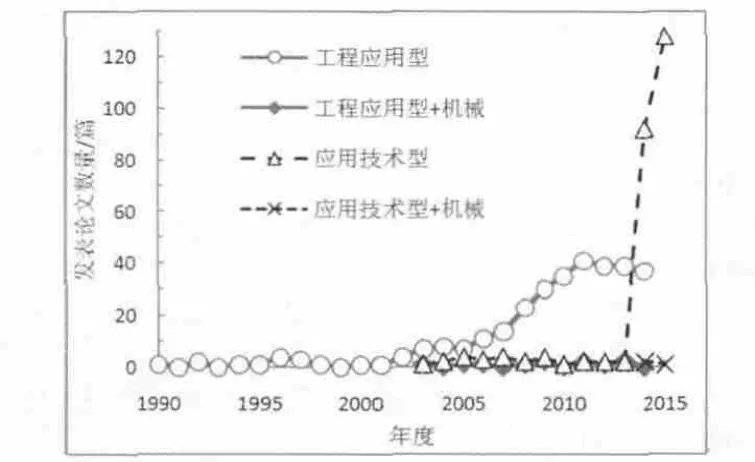

对于应用技术型人才培养,相关研究检索情况如图2所示。可见,应用技术型人才的相关研究发展历程可以清晰地分为两个阶段。第一阶段是从2003年到2013年的10年,有零星的论文发表。2003年,徐福缘发表论文,在国内最早提及应用技术型本科。[4]这些文献仅限于探讨,并没有相应的实践。第二阶段是从2014开始,表现出突变性的发展特点。论文数量从2013年的2篇猛增到2014年的92篇,到2015年8月已经达到128篇。这一变化趋势与2014年3月教育部明确提出向应用技术型大学转变的时间点是一致的。

图2 “应用技术型”与“应用技术型+机械”“工程应用型”与“工程应用型+机械”的研究发展历程

在机械类专业领域,相关研究论文仅有2篇(如图2所示)。2014年,赵汗青等[5]探讨了机械电子专业应用技术型工程师培养的研究;2015年,陈泳竹等[6]以广东技术师范学院机械电子工程专业建设为例,总结了应用技术型高校机电专业人才培养模式。相对而言,在应用技术型人才培养方面,机械类专业的相关研究过少,没有及时跟上国家向应用技术型大学转变的步伐。

1.3 基于工程应用型人才相关文献的分析

进一步地,考虑到工科专业面向工程领域培养人才的特点,检索了工程应用型人才培养的相关研究情况(如图2所示)。最早关于工程应用型人才的研究是1990年,陈海宁提出要“面向企业,面向社会,培养合格的工程应用型研究生”。[7]对本科工程应用型人才的论文发表与1994年,顾志良对培养工程应用型人才的实践教学体系作了初步探讨。[8]从发展历程上看,工程应用型人才的相关研究略滞后于应用型人才的相关研究。但在发展趋势上与应用型人才基本相同,也可分为两个阶段,而且两个阶段的分界点均位于2005年。

对于机械类专业,对工程应用型人才的相关研究开始于2003年,张炳生等发表了机械工程应用型本科人才培养规格的研究论文。[9]机械类专业工程应用型人才相关研究论文数量占工程应用型人才相关研究论文的比例在10%左右(如图2所示),这与机械类专业作为典型的工科专业的特点是相适应的。

2 机械类专业工程教育研究发展历程

2.1 基于工程教育相关文献的分析

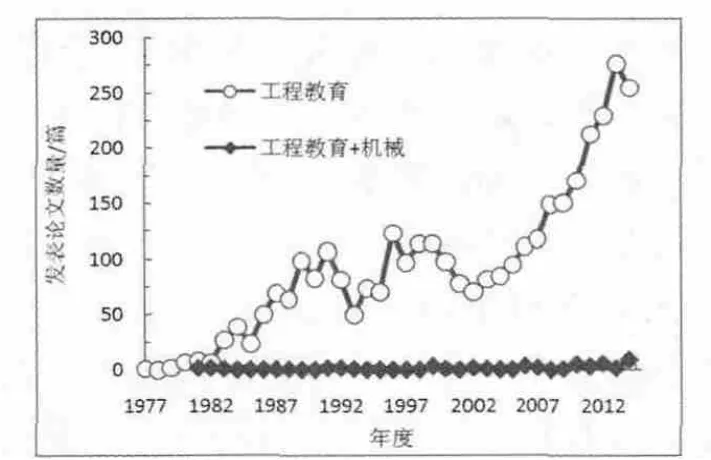

图3为以“工程教育”为关键词的检索结果。可见,在有公开出版的论文文献记载的范围内,国内的工程教育始于1977年。刘浔江在大连理工大学学报上发表论文,分析了工程教育中基础理论课的数学体系。[10]其发展大致经历了三个阶段:从1977到1982年,属于起步探索阶段,每年有几篇论文发表。从1983年开始,研究持续增加,到1996年达到123篇。期间在1991~1993年和1999~2002年有两段下降,在1993年和2002年处于低谷。从2002年开始直到现在,处于持续高速增长的阶段。从2002年的71篇,快速增长至2014年的277篇,已经成为当前工科高等教育教学研究领域的热点之一。不同的发展速度,与当时的经济发展与人才需求是一致的。

图3 “工程教育”与“工程教育+机械”的研究发展历程

在机械类专业领域,最早关于工程教育研究的是华中科技大学的陈日曜教授,他在1981年就对西德的机械工程教育进行了介绍。[11]此后的研究断断续续,其中有15年甚至都没有论文发表。从2006年左右开始,才有了持续性的研究,而且保持了增长的趋势(如图3所示)。这说明,针对机械类专业的工程教育研究虽然开始得较早,但略显滞后。这与机械类专业的发展是不相适应的。

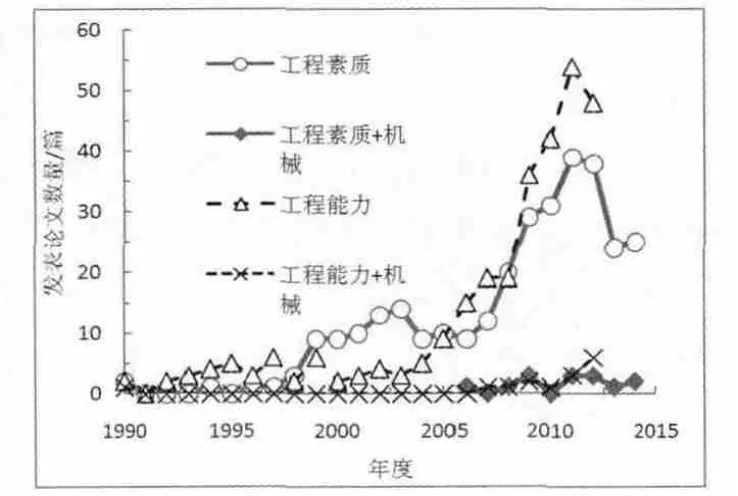

2.2 基于工程能力相关文献的分析

工程能力是工程教育中的主要内容之一。以此为关键词,并筛选去掉不相关内容,检索结果如图4所示。可见,对工程能力研究的发展过程与工程教育有所区别,大致可分为两个阶段。第一阶段,从1992年开始到2005年,研究论文呈现缓慢增长的趋势,反映了当时处于对工程能力的探索研究阶段。1992年,骆赞椿等发表了题为“在实验教学中重视工程能力的培养”的论文。[12]1999年和2001年发表论文最多,仅为6篇/年。第二阶段,从2006年至今,研究论文呈现快速增长的趋势。从2006年的5篇增加到2013年的54篇、2014年的48篇。这种快速增长的趋势,一方面反映了工程能力的相关研究在近十年逐渐成为研究热点,同时也反映教育界乃至社会对工程能力的认可和需求。

具体到机械类专业,对工程能力的研究历程有其自己的特点。最早在1992年,魏继光发表了“加强学生机械工程能力培养”的论文。[13]但此后一直到2008年,一直没有论文发表。2009年开始至今,论文发表数量逐渐增加,表明在机械工程这一典型的工科领域,相关研究也取得了较大进展,这与工程能力的研究趋势是基本一致的(如图4所示)。

图4 “工程能力”与“工程能力+机械”“工程素质”与“工程素质+机械”的研究发展历程

2.3 基于工程素质相关文献的分析

同样,工程素质也是工程教育中的主要内容之一。以此为关键词,并筛选去掉不相关内容,检索结果如图4所示。从阶段性上看,工程素质与工程教育的发展历程相似,但时间上滞后。与工程能力相比,工程素质的相关文献略早,但发展历程显著不同。相关文献始于1990年,陈兆平等[14,15]首先探讨了工科大学生特别是化工类大学生工程素质培养的问题,提出了相应的建议。此后的7年间属于断续型的研究,其中4年无文献发表。从1997~2003年,相关文献逐渐增多。从2007~2012年,相关研究快速增长,这一阶段的增长特性与起止时间点与工程能力极为相似,反映了二者作为工程教育研究的主要内容,在发展趋势上是基本一致的。

在机械类专业领域,对工程素质的研究较晚,直到2006年才有第一篇论文发表。肖丽萍以机械工程基础课程改革为例,探讨了如何提高近机类学生机械工程素质的问题。[16]此后一直处于稳步发展的阶段,起伏不大(如图4所示)。

[1]刘菊香,胡瑞文.我国制造业人力资源现状及未来十年需求预测[J].高等工程教育研究,2013(4):13-21,93.

[2]周庆芯,雷德俊.职业大学培养应用型人才的有效途径:江汉大学实行“早期实习、多次实习”的体会[J].江汉大学学报:社会科学版,1986(4):25-28.

[3]穆存远.合理制定指导性教学计划培养建设机械类应用型人才[J].高等建筑教育,1998(1):31-32.

[4]徐福缘.实践与探索:快速实现由专科向应用技术型本科院校的转变[J].教育发展研究,2003(8):28-30.

[5]赵汗青,刘元林,刘玉波,等.机械电子专业应用技术型工程师培养的研究[J].教学研究,2014(5):95-98.

[6]陈泳竹,杨永,姚屏,等.应用技术型高校机电专业人才培养模式探讨:以广东技术师范学院机械电子工程专业建设为例[J].大学教育,2015(6):135-137,140.

[7]陈海宁.面向企业面向社会培养合格的工程应用型研究生[J].化工高等教育,1990(4):32-33,9.

[8]顾志良.培养工程应用型人才的实践教学体系初探[J].北京联合大学学报,1994(2):37-40.

[9]张炳生,刘雪东.机械工程应用型本科人才培养规格的研究[J].江苏石油化工学院学报:社会科学版,2003(1):44-46.

[10]刘浔江.谈工程教育中基础理论课的数学体系[J].大连理工大学学报,1977(3):11-13.

[11]陈日曜.关于西德的机械工程教育[J].高等教育研究,1981(2):86-92.

[12]骆赞椿,张秋华.在实验教学中重视工程能力的培养[J].实验技术与管理,1992(4):62-63.

[13]魏继光.加强学生机械工程能力培养[J].实验技术与管理,1992(2):81.

[14]陈兆平,史苑芗.化工类大学生工程素质培养的思考[J].化工高等教育,1990(4):23-25,28.

[15]陈兆平,史苑芗.培养工科大学生工程素质的思考[J].江苏高教,1990(5):30-31,41.

[16]肖丽萍.近机类学生机械工程素质的提高—《机械工程基础》课程改革的探索[J].高等职业教育:天津职业大学学报,2006(4):33-35.