补证《张协状元》编成于元代——从【红绣鞋】曲牌入手

2015-08-14武迪

武 迪

(河北师范大学 文学院, 河北 石家庄 050081)

对【红绣鞋】曲牌的研究,学界几乎没有任何专门的研究,甚至连一篇专论的文章都难以找到。对于它的一些说法,也大体停留在“【红绣鞋】又名【朱履曲】”这样的认识上,全是照搬前辈学者的说法。至于【红绣鞋】【朱履曲】的产生、发展,学界几乎没有任何谈及。最多是在各种散曲史里,罗列两三首【红绣鞋】的小令,简单地谈一谈格律罢了。殊不知,这一曲牌对于《张协状元》的编成年代有重大的意义。

在讨论【红绣鞋】和《张协状元》的关系前,我们有必要探讨一下《张协状元》(以下皆将《张协状元》简称为《张》剧)的编成年代,特别是针对《张》剧编成于宋代的观点进行一些简要的分析。只有这样,才能大体厘出个头绪,并以此为基础进行更深入的研究。

一、《张协状元》编成于宋代?

关于《张协状元》的编成年代,历来有多种说法。主要分为两大类——编于宋代和编于元代。宋代又分为“北宋末”、“南宋初”和“南宋中后期”三种说法。我们分别来看一看他们的相关论证。

1、主张“北宋说”的学者认为《张》剧中出现了大量有关北宋的历史人物、名物制度,还引用了大量北宋作品的句子。故而提出“显然,作者是北宋人”的结论[1]。恕笔者愚钝,一部文学作品出现了大量有关北宋的人物、名物,乃至北宋人所写的诗词,就能认定这部作品是编成于北宋吗?若按照这样的逻辑,现在我们把“欧阳修”“王安石、“汴梁”以及“大江东去,浪淘尽千古风流人物”之类的字眼镶嵌到文章里,难道说我们写的文章就成了北宋的作品了?《张》剧中确有大量关于北宋的历史人物、名物制度的描写,这只能证明《张》剧的编成年代不早于北宋,却不能证明它的编成年代就在北宋。

2、力主宋代说的学者,更多的是把目光放到了“南宋”上。至于是前中期、中后期,则意见不一。

关于“南宋前中期说”的结论,历来有不少学者提出不同看法,在此不再赘述。①王国维未见《张》剧,不知其以何态度论之;青木正儿认为《张》剧当在元代,但仅是推论;杨栋、徐振贵、梁会锡、刘怀堂等认为《张》剧编成于在元代,时间前后略有小异。俞为民等主张“北宋末说”,也与“南宋前中期说”不同。只举近来一个新例进行分析:2013年杨秋红的《<张协状元>编于宋代说补证——以张协占卜为视角》一文提出了一个新的研究角度,即从“揣骨听声”等民间方术来论证《张》剧产生于南宋前中期[2]。她的研究不可谓不用力,论证不可谓不充实。但是,从宏观的角度去分析:首先,仅从“占梦”“圆梦”的情节入手,结合“揣骨听声”以及其和宋代民间风俗的某些相似之处,就能说明《张》剧的产生时间是南宋前中期吗?这一论证过程和上文提到的“北宋末说”陷入了同样一个逻辑误区,那就是《张》剧中涉及到的有关宋代的情节,只能证明《张》剧的产生不早于这一时期,却不能证明它的编成就在这一时期。其次,杨秋红在文中称,宋代有大量的“揣骨听声”的记载,而元代文献中没有,到了明清时又出现大量记载。言下之意是,元代没有“揣骨听声”,因此从这个角度看,《张协状元》不太可能是元代的作品。然而,诚如她所分析的一样,“揣骨听声”之术确实在元代文献中未见记载。但是,没有文献记载,能不能证明在元代的现实生活中就没有“揣骨听声”吗?很明显不能。如果说元代没有“揣骨听声”,那么明清两代的“揣骨听声”又是从何而来的?照这样说来,宋代的“揣骨听声”和明清就没有前后相继的关系了。不然的话,如何解释元代这一断期呢?换个角度说,即使元代没有“揣骨听声”之术,由宋入元,时间跨度也不会太长,难道元代的文人就不能描写和模拟宋代的历史场景吗?

3、在简要分析了“北宋末”和“南宋中前期”的一些说法后,我们可以来辨析一下当前主流的看法——《张》剧是南宋中后期编成的。

首先,以王季思主编的《全元戏曲》第九卷《张》剧的《剧目说明》为例。此中引出了几条关于支持“南宋中后期说”的最主要的证据。这些证据是所有持“南宋说”的学者共同援引的:

第一,《张》剧第二出中有“真个梨园院体,论诙谐除师怎比?九山书会,近目翻腾,别是风味”的话。据此,很多学者推论,《张协状元》当是九山书会的才人所作,此言不错,《张》剧确是“九山书会”才人所作。但是,能不能说凡是带有“九山书会”字眼的便统统归到宋代和温州去呢?当然不能!按《寒山堂曲谱》的记载在元代也有同名为“九山书会”的组织。①关于“九山书会”这方面的研究,可参看梁会锡《<张协状元>写定于元代中期以后》,艺术百家,2000(01);胡雪冈《<对张协状元 写定于元代中期以后>一文的商榷》,艺术百家,2003(02)。对于九山书会所在位置,历来也有不少争论,有温州说、杭州说、福建说等等。笔者认为,无论此“九山书会”和彼“九山书会”是否是同一个?元代的“九山书会”与《张协状元》有没有必然的联系?既然,出现了对“九山书会”的不同理解。那么,在无法进一步证实的情况下,绝不能简单地凭借“九山书会”这四个字就把《张协状元》的编成年代放到南宋去。

第二,《张》剧第二十三出引用了南宋曹豳诗中的一句“村南村北梧桐角,山前山后白菜花”。因为这首诗收于南宋遗民谢方得的《千家诗》,还有一些关于温州风物的描写,所以就能断定《张》剧是南宋中后期编成的吗?此二者的关系,先不说是谁引用谁、孰早孰晚的问题。即使像力主“南宋中后期说”的学者一样,把这句诗看成是曹豳创作的,也不能由此断定《张》剧的编成年代。最多只能得到一个“不早于南宋中后期”的时间上限,并不能明确断定《张》剧就是南宋中后期的。②胡明伟在《<张协状元>的产生年代及其戏曲观念》一文中,有相关的考证,确定曹豳之诗当作于公元1189—1202年之间。因此,《张协状元》之编成年代当在此诗写成之后。况且诗的流传和被引用也需要一个过程。即使此诗是南宋曹豳所写,也只能推论《张》剧之编成不早于1202年。

第三,《剧目说明》中还提到“作品文辞俚俗,风格粗犷,保持了早期戏文浓郁的民间情调。”[3]那么,是不是说“文辞俚俗,风格粗犷”的都可以看成是早期南戏,并把它的编成年代放到南宋中后期去呢?应该说,南戏和其他文学作品一样,它的文辞和风格不仅和这一文学样式的发展阶段的早晚有关,更和作者本身有密切的联系。试想,文学素养比较低的文人,在进行文学创作时,文辞往往比较俚俗,风格也比较粗犷。这并不能表明《张》剧的创作时间就在南宋。也有许多元代剧目,由于作者才力不逮,也有风格粗犷、文辞俚俗的情况。

更何况,如果从《张》剧的文本出发去分析,我们还可以这样理解:宋代的文学作品中很多带有明显的“书生负心”情节,如《赵贞女蔡二郎》、《王魁》等都是如此。但是,随着宋元鼎革,元代科举时兴时废,儒生的地位陡然下降。这种情况的出现,直接影响了文学作品对书生的刻画和评价。以往的“书生负义”往往被“浪子回头”的大团圆结局所替代,如《琵琶记》一改《赵贞女》的情节等。而《张》剧中的大结局也是一波三折之后的“大团圆”。这样一来,《张》剧恐怕和元代的历史环境也有密不可分的关系。①关于宋元易代时期的具体分析,还可参见袁行霈主编《中国文学史》第三卷等,梁会锡《<张协状元>写定于元代中期以后》、徐振贵《南戏<张协状元>新论》等文章。以至于力主《张》剧作者是“北宋人”的俞为民,在其《<永乐大典>本<张协状元>考述》一文中也提出:“《永乐大典》本中的张协还是一个负心书生的形象,但最后却以男女双方大团圆为结局,这是后人改编的结果。”先不说,《张》剧是否有后人的改编,仅从这一说法看,就可以表明《张协状元》中的大团圆情节确实不似宋代的笔法,而且多为学者质疑。

其次,对于《张》剧编成年代的争论近年还有一次高潮。先是杨栋的《<张协状元>编成年代新证》和《【山坡羊】曲调源流述考》两篇文章重提了《张》剧是元代编成的说法,特别是运用了文物考古的新方法,值得学界注意。随后,徐宏图的《中国戏曲成熟的标志是南戏而不是元杂剧——对<张协状元>编剧时代新证疑问的商榷》,马骕的《曲牌研究的桀误与歧途——杨栋<张协状元>编剧时代新证的异议》,胡雪冈的《南戏<张协状元>的编剧时代——对<“张协状元”编剧时代新证>的商榷》等文章对“元代说”进行了反驳。而后,杨栋又有《学理、方法与事实真相——对新证质疑者的答辩》一文进行讨论。这些相互辨难的文章,把研究《张》剧编成年代的视角引向了曲牌研究,也给了笔者以很好的启发。②相关的争论,如对【叨叨令】【山坡羊】【复襄阳】以及带过曲、语音等证据的分析和辨难,可以参看文中所列文章。其研究和考证相当繁复,切入点各有不同,均可自成一说,在此不再详解。

二、【红绣鞋】曲牌的产生

通过对上文《张》剧编成于宋代的说法,进行简单地分析后,我们可以切入正题了。那就是从【红绣鞋】的曲牌源流来考证《张》剧之编成在元代。关于【红绣鞋】曲牌的研究,历来没有详细的论述。杨栋提出:“明代南曲中有一个【羊头靴】牌子,实为北曲【红绣鞋】传入南曲后的一个别名。”[4]胡雪冈对此持相反态度,他认为【红绣鞋】等曲牌不是由北入南的,而是南北曲中同名实异的两个东西,然而具体的分析过程却没有展开。许建中在《<张协状元>所用曲牌的曲律学考察》中认为南北曲中【红绣鞋】是完全不同的,但是因为材料太少,不能断定原本两者间是否存在某种关系。

(一)产生时间不早于元代

【红绣鞋】源自北曲是学界公认的看法,多说南曲中所引【红绣鞋】为北曲南化,然而相关证据的发掘还很欠缺。大多数研究只停留在“是什么”的层面上,而没有论证“为什么”。

1、红绣鞋与羊头靴

首先提到【红绣鞋】相关情况的是明代蒋孝的《旧编南九宫谱》,附《十三调南曲音节谱》之【双调·羊头靴】,注“即红绣鞋”。[5]无独有偶,在王冀德在《曲律·论调名》中也有“【红绣鞋】即【朱履曲】,亦在双调,名【羊头靴】”的说法。可见在明代时,【红绣鞋】与【羊头靴】便是同种曲调。那么,【羊头靴】究竟是什么曲牌?在现存的文献和剧目中均找不到相关材料,【羊头靴】连一支曲子也没有流传下来。然而,从【红绣鞋】和【羊头靴】两个曲牌看,都是从现实生活中取材,进一步加工演化而成的,其产生必有现实依据。那么,红绣鞋和羊头靴究竟是哪个时代的东西呢?

首先,羊在母系氏族社会时期,就在我国北方草原就有蓄养羊的习惯。先秦《诗经》中有“谁谓尔无羊,三百维群”的诗歌。到了汉代,许慎在《说文解字》中称:“羊,祥也。”又称“美,甘也。从羊从大。羊在六畜主给膳。”羊是古代北方草原上常见的家畜。羌族是我国古代重要的少数民族,《说文·羊部》:“羌,西戎牧羊人也,从人从羊,羊亦声。”《诗地理考》中称:“羌本姜姓,三苗之后。”《史记·五帝本纪》记载:“迁三苗于三危,以变西戎。”从上述材料看:羌,即当时中原部落对西部游牧民族的泛称。在羌族文化中,羊是一个重要的元素,其民族还有“羊身人面”的神以及羊图腾。“羊头图案”是其民族最强的特征。

根据屈大均在《广东新语》中说:“东南少羊而多鱼,边海之民有不知羊味者,西北多羊而少鱼,其民亦然。二者少而得兼,故字以‘鱼’、‘羊’为‘鲜’。”可见,我国南方古代是很少见羊的。徐宏图在考证《张协状元》时,举出“湖羊”的说法,来反驳“古代南方无羊”这一看法。[6]殊不知,湖羊那是蒙古羊种南下之后的产物,并非湖广地区自产。至于广州称为“羊城”,则得力于“五羊衔谷,萃于楚庭”的传说。相传周代时,有五仙人骑羊到楚国,播下稻谷,寓意丰收吉祥。于是,当地人便把羊看作是神圣之物。从这一传说看,广州原本是无羊的。否则,也不会为此便把羊奉为神灵。

从上述的分析看,羊是古代北方草原上的重要家畜,在南方并不常见。而羊头靴也必定是北方民族的服饰中的一种,南方则很少见。由此可知,【羊头靴】的产生必定在北方地区。

其次,如果说【红绣鞋】【羊头靴】曲牌产生在宋元时期,我们就有必要看一看宋元时代的“鞋文化”了。宋代文化较之于唐代内敛,服饰不再崇尚华美艳丽。特别是南宋立“程朱理学”为官学后,缠足之风兴起,女子基本不能穿靴。而男子中也未见有类似“羊头”形状的靴子存在,特别是士大夫的穿靴必须与其服饰等级对应,穿上“羊头靴”想来也比较奇特。而且,理学对人的个性的压制,在服饰方面的体现变现为服饰的保守和拘谨,甚至包括皇帝的许多衣物都非常的淡雅素净。特别是程朱多以靴子不符礼制,改靴为履。由此来看,在宋代,特别是南宋时期,“红绣鞋”“羊头靴”一类的服饰极难见到。

到了元代,靴子的材质先不说多以牛羊皮制成,仅从文学作品中就能发现许多蛛丝马迹,比如萨都剌《王孙曲》:“衣裳光彩照暮春,红靴着地轻无尘。”杨柳在《我国古代靴子的历史演变》中也提到了“元朝蒙古族女子都着靴,其贵族妇女多着红靴”。可见,在蒙古时期,“红”与“靴”是相互连用的。由此可见,【红绣鞋】和【羊头靴】在内在有某种契合。

综上所述,红绣鞋在宋代很难看到,特别是理学影响下的南宋时期。而羊头靴也是北方少数民族的服饰之一。由此可见,蒋孝、王冀德等人所说的【红绣鞋】和【羊头靴】的等同的关系,绝不是捕风捉影的。此外,【红绣鞋】作为一种曲牌,其本来面目可能与戏曲本身有关。周详在《林林总总的戏鞋》一文中就提出提出了,元代杂剧的出现,推动了戏鞋的大发展。并引用到了李斗《扬州画舫录》中一段记载,其中有一种名为“男大红鞋”的戏鞋。

2、【红绣鞋】源自北曲

上文提到的红绣鞋、羊头靴都是北方的产物,产生于南宋理学时代的可能性很小。既然,在现实生活中都很少见到红绣鞋、羊头靴,那么要将这些物品转化成曲牌,就几无可能了。故而,笔者认为在南宋是不能有【红绣鞋】的曲牌存在的。

为了确保这一论证的真实可靠,我们还可以从历史文献中查找相关的材料。“红绣鞋”一词最早出现在《续夷坚志》:

平兴南函头村郑二翁资性强,不信禁忌。太和八年,其家东南有所兴造,或言是太岁所在,不可犯。郑云:“我即太岁,尚何忌耶?”督役夫兴作,掘地不二尺,得妇人红绣鞋一双。[7]

从这段记载看,“红绣鞋”之词似乎出于魏晋太和年间。但是遍查史料,未见魏晋乃至隋唐有这样的说法。即使在宋代,也没有“红绣鞋”一词的记载。①《张协状元》中有两支【红绣鞋】,但是在《张》剧编成年代存疑的情况下,暂且不放在宋代论述。下文对《张》剧【红绣鞋】有专门分析。只有明代的杨慎在《古今风谣》中列举了一则可能是宋代元康年间的歌谣——“喝道一声下阶,齐脱了红绣鞋”。

对于这两则材料我们应如何理解呢?首先,元好问是金元易代时期的人,他所记载的“郑叟犯土禁”的故事,只能说明在金元时期有了“红绣鞋”的概念,却不能证明在魏晋时就有“红绣鞋”。第二,杨慎是明代人,他所记载的宋代歌谣在其他文献中也未见记载。这也可以印证,上文提出的宋代绝少见红绣鞋的观点。正是因为现实生活中没有红绣鞋,因此在宋代历史文献中绝不会见到有关它的记载。

故而,我们在分析元好问和杨慎的两条记载时,只能两相印证:在由金入元的这段时间里,在北方地区,“红绣鞋”作为完整的词组开始出现。但是此时的“红绣鞋”还只是一件物什,远未演化成为一支曲牌。纵观辽宋夏金,也完全找不到哪个文人曾经有创作过“红绣鞋”相关作品的痕迹。包括现有的考古发现,也只有上文提到的元代瓷枕上带有一支【红绣鞋】,其它全然未见。由此印证了上文的说法,【红绣鞋】曲牌的出现恐不会早于元代。

此外,贾仲明有《吕洞宾桃柳升仙梦》杂剧,其中使用了【南红绣鞋】这一曲牌:

【南红绣鞋】将行李即便收拾,践程途远路奔驰。整纲常免差役,调四季用盐梅。仗才智抚黔黎,仗才智抚黔黎。

从句字看,是“6,6,6,6,6,6”的组合,非常齐整。“拾、驰、役、梅、黎、黎”押齐微韵,和【红绣鞋】大多全押一韵的情况大体相当。先不说【南红绣鞋】和【红绣鞋】有什么具体关系,仅从上述字句和格律看,【南红绣鞋】和【红绣鞋】就有很大相似性。

【南红绣鞋】之“南”字,带有明显的区分南北的色彩。带有“南”“北”字眼的曲牌并不少见,比如【采茶歌北】曲牌,采茶原本是南方之事,此曲牌也应是南曲之一。不然的话,北方无茶可采,更不会有采茶时唱歌的风俗,何以生成这样的曲牌呢?同理可推,【红绣鞋】是源于北曲的,在被南曲吸收后,重新创出【南红绣鞋】曲牌来。如果,【南红绣鞋】是源自南曲的,那么完全没有“画蛇添足”,额外加上一个“南”字的必要。贾仲明所作之《升仙梦》虽是一杂剧,但是从另一侧面可以证明在南曲中是有【红绣鞋】的,而且南曲中的【红绣鞋】和北曲中的【红绣鞋】是存在密切关系的。

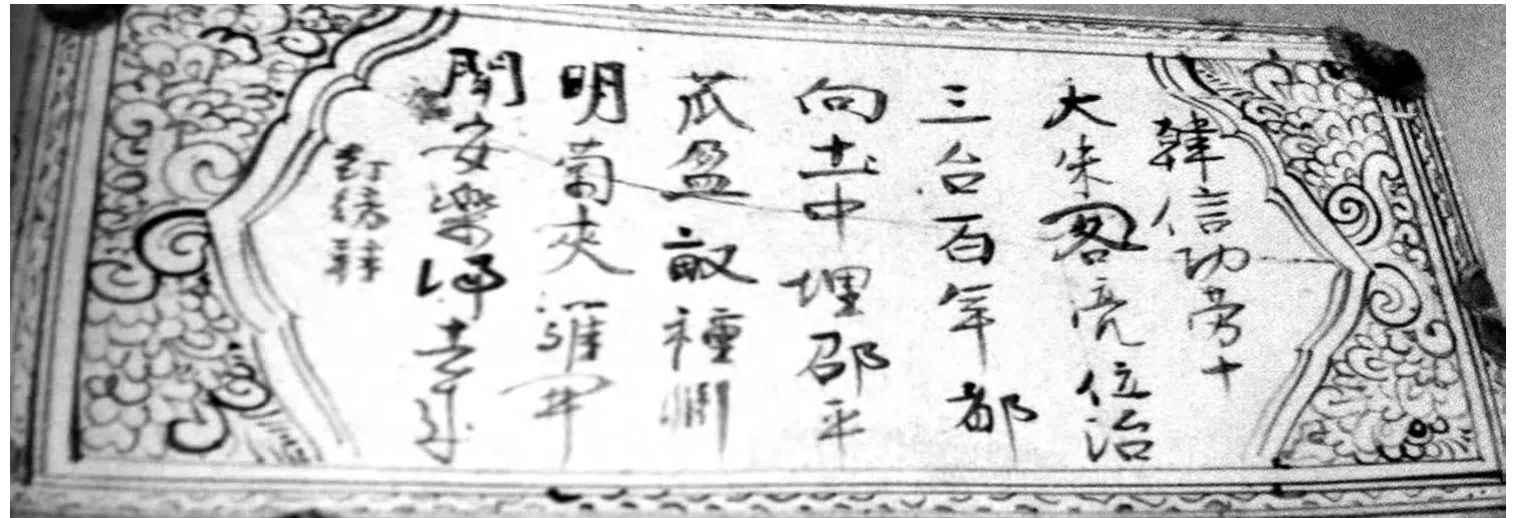

如果,还有学者【红绣鞋】源自北曲的说法有异议。那么,我们再来看一个物证。在河北省邯郸市的磁县,曾经出土一个带有【红绣鞋】曲牌的瓷枕(下有附图)①此文物现存于河北省邯郸市博物馆,是元代磁州窑生产,白底黑花书【红绣鞋】小令长方枕。具体情况可分别参见杨栋《元曲起源考古研究》,第14图;马小青《磁州窑白底黑花元曲枕》一文。。瓷枕上书:

韩信功劳十大,朱阁亮位治三台,百年都向土中埋。邵平瓜盈亩种,渊明菊夹篱开,闻安乐归去来。红绣鞋

这一瓷枕不仅是北方,也是全国现存唯一一个有关【红绣鞋】曲牌的历史文物,内容手书简化、自由。从它出土的地点——河北省邯郸市磁县——也可以在一定程度上,佐证【红绣鞋】源出于北曲。至少可以说,源出于北曲的可能性,大于源出于南曲的可能性[8]。

(二)【红绣鞋】与元明清文学

如果,我们把《张》剧的编成年代放回到南宋末,那其中的两支【红绣鞋】曲子本身就会与历史文献的记载产生冲突。因为,“红绣鞋”最早的文献记载不早于金元易代,又如何能在南宋中后期就演变成一支成熟的曲牌呢?照这样说,关于“红绣鞋”的记载应当早在宋代就出现了,可是遍查古籍,全未得见。总不能说,凡是有关“红绣鞋”的文献都失传了吧?换个角度,整个时代的文献中均未有“红绣鞋”的记载,却在《张》剧中“蹦出”两支【红绣鞋】的曲子,岂不突兀得很?

如果说《张协状元》是南宋的戏文,其中已经出现了2支【红绣鞋】,文词虽粗俗,但使用起来已经很灵活了:

第十六出:

【红绣鞋】小二在何处说话?(丑)在卓下。(净)婆婆讨桌来看,甚希姹!(丑起身)(净问)桌那里去了?(丑接唱)告我娘那桌子,人借去了。(末问)借去做甚么?(丑接)做功果,道洁净,使着它。[9]

减去评论性字句及衬字后为五句格式句:

小儿何处说话,讨桌看,甚希姹。那桌子,人借去。做甚么,做功果。道洁净,使着它。

第五十三出:

【红绣鞋】状元与婆婆施礼。(合)不易。(生)婆婆忘了你容仪。(合)谁氏?(净)李大公,那婆婆,随娘子去,弃了儿女。施粉朱,来到此处,如何认不得?(旦 唱)[9]

减去评论性字句及衬字后为五句格式句:

状元婆婆施礼。婆婆忘你容仪。大公婆婆随娘去,弃儿女。施粉朱,到此处,认不得。

如果这样说,还不能打消一些学者的异议,我们可以简单统计一下“红绣鞋”在文学作品中出现的情况。除《张》剧外,现存的元杂剧与元散曲中有关【红绣鞋】的使用共有109次,全元南戏中也有7篇用到了【红绣鞋】,凡13次。在明清两代的小说、戏曲之中也有使用,如《金瓶梅》第八、二十八、八十二、八十五回;《二刻拍案惊奇》第十五回;《聊斋志异》第二卷《凤阳士人》;《镜花缘》第三十二、五十四回。《牡丹亭》第三十一出;《娇红记》第五十出;《桃花扇》第三出;《长生殿》第二十五、三十一、五十出等。因此,我们可以说“红绣鞋”的使用多见于元明清,而宋代唯有《张协状元》中有见到“红绣鞋”的使用,这难道不奇怪吗?从上述的分析看,《张》剧的编成年代恐怕不会是南宋,而只能是元代以后。

再者,我们还可以看看元代戏剧家们使用【红绣鞋】的情况。关汉卿、王实甫、白朴、马致远等都是元代早期的杂剧大作家,生活的年代大体相当。在统计他们使用【红绣鞋】的情况时,我们惊奇地发现:除了关汉卿之外,其它几位名家很少使用【红绣鞋】,至于散曲则是未得一见。同时代的其他作家也极少用到这一曲牌。这究竟是什么原因导致的这种情况呢?王、白、马等名家不大会使用【红绣鞋】这一曲牌?绝不可能。唯一的解释是【红绣鞋】在关、王、白、马所生活的那个时代——元代前中期——还是很不流行的一支曲牌,知道的人就很少,会使用它的人就更少了。

【红绣鞋】在关汉卿手中一共出现了8次,远远超过了同时代的其它作曲家。其中《玉镜台》与《鲁斋郎》二剧各用了2次。以《西蜀梦》中的【红绣鞋】为例,句字为“7,7,7,4,4,6”;而《鲁斋郎》中的【红绣鞋】句字为“7,8,8,6,6,6”。两者形式的差异非常明显,字句也不规整,当是在草创时期留下的痕迹,对比元代中后期的【红绣鞋】可知一二①在元代早期【红绣鞋】小令非常通俗、浅白。随后至王德信、冯子振、张养浩、乔吉及以后的作品,【红绣鞋】小令文词典雅秀丽,不似之前。如关汉卿《西蜀梦》“【红绣鞋】九尺躯阴云里偌大,三缕髯把玉带垂过,正是俺荆州里的二哥哥。咱是阴鬼,怎敢陷他,唬的我向阴云中无处躲。”冯子振“【中吕·红绣鞋】东里先生酒兴,南州高士文声,玉龙嘶断彩鸾鸣。水空秋月冷,山小暮天青,苏公堤上景。”。

同时,我们还知道学界一直把【红绣鞋】和【朱履曲】并称,若按这样的说法,两者在早期时期就是交差使用的②现存的杂剧、南戏中均为见到有【红绣鞋】和【朱履曲】同时出现并用的情况。可见,若按学界的看法,两者存在等同关系,则在实际戏曲创作中,作家往往是“取其一而用之”。。本人在《【红绣鞋】曲牌源流的考述》一文中已有相关论证。在此只统计一下【朱履曲】的使用即可,全元只有区区的6次。而且,只有关汉卿、张可久和张养浩三人使用过【红绣鞋】和【朱履曲】两支曲牌,其他作曲家或用其一,或两者皆不用。换句话说,这三人与【红绣鞋】的产生、演变和发展有密切的关系。而关汉卿所处时代早于二张,其创制【红绣鞋】之可能性也更大,这是没有问题的。

值得注意的是,关汉卿不同于其他作曲家,他不仅擅作杂剧,还经常参与演出。③钟嗣成著,贾仲明天一阁抄本《录鬼簿》中有吊词:“驱梨园领袖,总编修师首,捻杂剧班头”。关汉卿【南吕一枝花·不伏老】中也写道:“我说个普天下的郎君领袖,盖世界浪子班头”。袁行霈主编《中国文学史》也曾提到关汉卿有“粉墨登场”之事。由此可见,关汉卿本人对登台演出之事并不避讳,而且时常参与其中。在同时的杂剧舞台上,有艺人名唤珠帘秀,又叫朱帘秀。她“姿容姝丽”,杂剧独步一时,名公文士颇为推重,后辈称之为“朱娘娘”。珠帘秀与关汉卿等有很好的交情,相互常有词曲赠答。如关汉卿所作【南吕·一枝花】,题为“赠朱帘秀”:

轻裁虾万须,巧织珠千串;金钩光错落,绣带舞蹁跹。似雾非烟,妆点就深闺院,不许那等闲人取次展。摇四壁翡翠浓阴,射万瓦琉璃色浅。

从当时的情况看,珠帘秀以其高超技艺冠绝一时。关汉卿称她“金钩光错落,绣带舞蹁跹”,不难看出他对珠帘秀之舞步极为推崇。

综上所述,我们可以大致了解:第一,【红绣鞋】的产生年代当在元代初期,而不是南宋。因为,在金元易代之前,历史文献中完全找不到有关“红绣鞋”的记载。而到了元中后期和明清两代,“红绣鞋”作为物什也好,作为曲牌也好,在文学作品中却大量出现。如果说,【红绣鞋】是在【张协状元】中首先出现的,那么它的源流和发展脉络又该如何解释呢?同时,既然宋代就有【红绣鞋】的使用,为什么在元代初期很少见用,到了元中后期开始却大量出现呢?只能说明,【红绣鞋】本身就是从元代初期才开始出现,并在元代中后期开始才逐渐被文人所广泛使用,到明清时蔚然大国。第二,通过对元代初期诸多戏曲家使用【红绣鞋】曲牌的情况分析,只有关汉卿较多使用了这一曲牌,其他人则极少使用【红绣鞋】。并且在元代初期,也只有关汉卿一人在杂剧中同时使用过【红绣鞋】和【朱履曲】。可见,关汉卿与【红绣鞋】的产生有极为密切的关系。

三、总结

通过对【红绣鞋】曲牌的情况的分析,我们不免怀疑《张协状元》编成于“南宋中后期”的说法是否可靠。除了前辈学者已经提出来的一些质疑的声音外①除了上文笔者谈到的“宋代说”证据不足之处外,还有从用语习惯、方言等方面上对“宋代说”提出挑战的。但是,笔者认为既然从方言等方面,南北双方都能从中找到为各自辩护的内容,则不必纠结于此。自宋元至今已有数百年,语言的变化和发展很难琢磨。比如张家口万全县一带,仅相隔十里的地方,方言就有巨大的语音差别。更何况,北南的交流并非隔绝,语言上的融合也不可忽视。但从语言层面讨论《张协状元》的产生年代是缺乏力度的。,【红绣鞋】曲牌本身的产生和发展也可以作为质疑《张》剧“南宋中后期说”的一条证据。

我们在研究文学和历史时,除了立足实证外,必要的推测和合理的设想也是必须的。完全可以证实的东西是没有研究的必要的。因此,笔者关于【红绣鞋】产生自元代的说法,虽还有不完善的之处,但是相关论证并非胡诌,结论也是毋庸怀疑的。由此出发,我们可以补证《张协状元》的编成年代至早不会超过元代。

[1]俞为民.宋元南戏考丛续编[M].北京:中华书局,2004:128.

[2]杨秋红.《张协状元》编于宋代说补证——以张协占卜为视角[J].湖北大学学报,2013,(6):84—87.

[3]王季思.全元戏曲(第九卷)[M].北京:人民文学出版社,1999:2.

[4]杨栋.山坡羊曲调源流述考[J].北京:文学遗产,2010,(2):93—101.

[5]王秋桂.善本戏曲丛刊 [M].台湾:台湾学生书局,1984:61.

[6]徐宏图.中国戏曲成熟的标志是南戏而不是元杂剧——对《张协状元》编剧时代新证疑问的商榷[J].北京:中国戏曲学院学报,2012,(1):53—58.

[7]元好问.续夷坚志(卷一)[M].北京:中华书局,1985:3.

[8]杨栋.元曲起源考古研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[9]钱南扬.永乐大典戏文三种校注[M].北京:中华书局,1979:87、215.

[10]俞为民.中国戏曲艺术通论[M].南京:南京大学出版社,2009.