日军在湖北实施“慰安妇”制度的考察

2015-08-08苏智良

苏智良

(上海师范大学 人文学院、中国“慰安妇”问题研究中心、教育部重点研究基地都市文化研究中心, 上海 200234)

日军在湖北实施“慰安妇”制度的考察

苏智良

(上海师范大学 人文学院、中国“慰安妇”问题研究中心、教育部重点研究基地都市文化研究中心, 上海 200234)

1938年秋,日军侵入湖北境内后,便开始设置慰安所。在汉口和武昌,日军建立了不少慰安所,汉口积庆里、武昌斗级营等成了日军的“花街”。湖北其他地区如荆门、新堤、峰口、新洲、鄂城、葛店、孝感、当阳、应山、嘉鱼、赤壁、沙洋、随州、浙河、通城等县市、城镇甚至村庄里均有日军的慰安所,其中不少是日军直接建立和管理的。大量证据表明,日本政府部门和日军共同建立了“慰安妇”——性奴隶制度。在这些慰安所中,埋葬了像袁竹林、毛银梅、宋神道等受害者的青春、欢乐与幸福,留下了她们刻骨铭心的记忆。

日军; 慰安所; “慰安妇”; 性奴隶制度; 积庆里慰安所

武汉是华中地区的枢纽。1938年底,日军占领武汉后,在此囤积重兵,这里也成为日军慰安所最为集中的城市之一。除了西部高山地带外,湖北的平原地区几乎都被日军占领。日军在武汉三镇、荆门、新堤、峰口、新洲、鄂城、葛店、孝感、当阳、应山、嘉鱼、赤壁、沙洋、随州、浙河、通城等县市设立了大量慰安所。本文依据战时档案文献、日本老兵回忆、战犯供状、实地田野调查,对日军在湖北境内建立的慰安所系统进行初步的研究,以揭示历史真相,推动该领域的调查与研究。

一、武汉的日军慰安所

1938年秋,当武汉会战还在进行时,日本外交部门与军方已在合谋设立武汉慰安所的事宜了。9月28日,日本驻上海总领事后藤味在致外务大臣宇垣一成的《对于汉口占领后邦人进出的应急处理要纲》中已提出:“居留民以外的人来汉口,将根据输送能力和申请人的开业情况来考虑,但建立军队慰安所没有限制”①。因此第一批慰安所几乎是与日军一起进入武汉的。10月25日,日军占领武汉,在不久的该市人口统计中,标识为艺妓、娼妇的“慰安妇”已达492人②。1939年2月3日,日本驻汉口总领事花轮义敬在致外务大臣有田八郎的《关于管理去汉口渡航者的文件》中称:“军队慰安所已有20家(包括兵站、宪兵队和本馆批准的慰安所)”③。日本“慰安妇”均有身份证明④。当时的中国报纸指出:“敌军到了武汉,边将‘随营娼妓’集合起来,指定区域居住,名为所谓‘陆军公娼区’、‘海军公娼区’,如老联保里、新联保里、生成里,以及特一区已烧去二分之一的六合里,现在都是公娼区。敌军在汉抢掠的我国女同胞,奸淫以后便送到公娼区里去卖笑,在这些淫窝中和那些魔窟中一样,是充满了黑暗、惨痛和残酷的景象。”⑤最初的“慰安妇”来自日本大阪的松岛、飞田及神户的福原、广岛等地的妓院。武汉地区的慰安所一直开至日军战败,前后历时7年。

1938年11月3日,第2军司令官东久迩宫的部队负责对汉口和汉阳的警卫,该军立即推行慰安所制度。于是在各方的紧密合作下,慰安所很快发展起来。12月10日,第2军司令部在机密的《第二军状况概要》中记载:为了发挥皇军本来的面目,军人除前往慰安所之外,其他目的之外出一律不准。进入慰安所须购买慰安券这一制度已从11月25日开始实施⑥。也就是说,该军很可能在11月就设立了慰安所。时第2军官兵达134000人,为了“发挥皇军的本来面目”而设立的慰安所,究竟有多少呢?也就是武汉的日军慰安所究竟有多少呢?恐怕很难还原历史原貌,这里拟从汉口、武昌、汉阳三地来叙述武汉慰安所的空间分布。

汉口 据日军高炮第22联队炮友会老兵的回忆,在汉口他们去过不少慰安所,里面有的是日本“慰安妇”,有的朝鲜人,有的是中国妇女⑦。

1991年73岁的小山三男,1939年3月起应征入伍;在汉口时,他也曾去过两个慰安所。他回忆慰安所规模颇大,里面的“慰安妇”估计有100人左右。有个“慰安妇”还流着泪对他说:我们是作为特殊的护士而被征募到战场来的,想不到竟让我们干这个⑧。

汉口的老联保里、新联保里、生成里均有日军慰安所。生成里被称为花楼街,因为这条街上的许多楼房雕梁画栋,是民国时期汉口的繁华地。有个慰安所在汉口的长江下游地区,有5个“慰安妇”,都是日本人⑨。

冈村宁次时任第11军司令官,他也承认,在进攻武汉的部队中,几乎都有“慰安妇团”随行,像第6师团,尽管有“慰安妇团”同行,仍发生了强奸案。1938年11月30日,根据汉口日本领事馆的调查,仅汉口一地就有日本“慰安妇”150人⑩。实际的情况当然不止这些。1940年,汉口的“娼妓”登记人员为二百数十人,实际上有二三千人,其中多是“慰安妇”。

在汉口中山路的“石子铺的路上,中国人来来往往,纷杂中有一盲妇领着一个幼儿,发出可怜的乞求声在乞讨。载着姑娘的洋车飞驰而过,里面的路边设有一家又一家的将校俱乐部(慰安所)”,“汉口闹市的后面,有二十余家慰安所,形成一条花街,士兵们都聚集在这儿。房子的墙上涂有白颜色,宪兵们控制着出入口”。这条“花街”恐怕就是积庆里了。

积庆里原名同善里,战前是中国人居住的街弄,由1条主巷道和8条横巷交错而成,共有16幢68套二层建筑的房屋,面积约13000平方米。房屋全部是砖墙相围,5个街弄出入口都有铁门,由日军士兵站岗。

根据武汉兵站司令部的慰安妇系长(股长)山田清吉的记载,日军认为,积庆里的规模和地理位置,作为特殊慰安所相当理想,于是兵站司令部便在此建立了一批慰安所。慰安所属于第11军,由汉口兵站负责,兵站设在江汉路左侧第18码头,首任兵站司令为池田龙大佐;兵站主要干事有藤井源治中佐副官和高桥慰安系长,此二人创建并完善了积庆里的慰安所。他们接收积庆里的68户住房,首先建立了12家慰安所,其密集程度为日军占领区所少见。幸存者河大娘回忆,入口靠左的是澡堂,入口右面的是诊疗所。积庆里有2家慰安所里面是日本“慰安妇”(实际情况日本“慰安妇”的慰安所不止2家——笔者注)。战后有很多日本老兵回忆曾在那里玩乐过。其他均是朝鲜人的慰安所,接待的士兵就更多了。

到1938年11月底,积庆里慰安所已增加到30家;有日本“慰安妇”130名,朝鲜“慰安妇”150名,共280名。其利用规则是士兵30分钟2日元,下士官1.5日元;将校和军队聘用人员1个小时3日元,并且将校可以住宿,价格是10日元。1943年4月后,如支付储备券时,100元储备券相当于日币18元,当时,进入慰安所的价格是士兵储备券30元、下士官50元、将校100元。这一年,积庆里有日本人经营的大阪清南楼(大阪)、东成楼(神户)、羽田别庄(广岛)、清富士楼、战捷楼、松本楼、胜已楼、松浦楼、杉本楼等9家慰安所;朝鲜人经营的慰安所11家,如三好楼、青山馆、三成楼、泰平馆、平和馆、花乃屋、武汉楼等。其中的“大和馆”慰安所是积庆里24号,老板是来自广岛的二鹿静香,电话为21870。

一个日本九州出身的女人与中国人结了婚,日军占领武汉后,她便与日军兵站联络,在积庆里1号开设了慰安所。性奴隶有14到15人,多是中国贫困地区的姑娘。由于中国妇女的生活习惯不同,语言不通,日军更担心泄露军事机密。因此,约一个多月后,经营者决定将中国性奴隶清理退出,但并没有给她们自由,而是把她们带到六合里去继续充当日军“慰安妇”。

日军的兵站司令部专门设立慰安系(股),由将校2人、下士官2人、士兵4人共8人组成。其职责是管理“慰安妇”、监督慰安所运营,如积庆里慰安所的入口,有日本兵的步哨日夜守卫。此外,慰安系还负责食堂、酒家、演剧、放电影、迎送慰问团等事情。积庆里设有日本陆军汉口特殊诊疗所,给“慰安妇”治疗性病,负责人是中尉长泽健一军医,后为宫崎菊雄和大泽义夫。各慰安所每日接待日军的人数、金额等,须每天向慰安系报告。在积庆里,曾建有一座病故“慰安妇”供养塔,说明当年有不少“慰安妇”死在这里。直到现在,做晨操的“中国大妈”们对此塔还有记忆。抗战胜利后供养塔被拆除。

进入积庆里,两边排列着“某某楼”、“某某馆”的广告。慰安所墙上贴着女性的照片,“慰安妇”的房间在2楼。根据日本官兵的评价,积庆里与日本内地的游廓吉原颇为相同。这里的女子多是本州等日本南方出身的人,还有很多是半岛人(朝鲜人)。这里晚上是军官专用的。

积庆里慰安所一直到日军战败才结束。当时在武汉周围地区的朝鲜人“慰安妇”共2100人。日本战败投降后,慰安所人员被集中到中山路北与江汉路西的日军司令部军用宿舍,随后用船运到上海遣送回国;实际上有不少朝鲜人留在了武汉,河大娘就是其中的一位。

积庆里的房屋在战后有所改造。受害者河大娘对积庆里所有的一切都非常痛恨,从心底里厌恶。1998年当我提出请大娘引路去寻访积庆里慰安所遗址时,河大娘非常坚决地拒绝了,她说:“这辈子我再也不想去了,积庆里22号,你自己去吧!”与她有着相同经历的朝鲜女子留在武汉的,至少有40位。

除了像积庆里这样军队慰安所外,日军部队也会开设只属于自己部队的慰安所。如第11师团天谷支队为开设本部的慰安所,便从日本内地募集来50名日本“慰安妇”,并向汉口日本领事馆提出了“渡航”的申请。遇到这样的情况,汉口总领事要照会日军驻武汉的最高机关。这也表明,建立慰安所军方高层不仅知晓,还要获得他们的批准。

东山里在繁华地中山大道的旁边,战时这里也有日军慰安所,里弄口有日本兵站岗,弄内的两侧都是慰安所。有汉口本地人回忆,常看到涂着口红、穿着和服的20岁左右的“慰安妇”,表情忧郁,情绪低落。在东山里的周围,到处是慰安所扔出来的使用过的安全套,天真的小孩常常拾起来当气球吹。房间的窗户上有坚固的铁栏杆,“慰安妇”是无法爬出逃跑的。

在日租界的沿江地带还有属于日本海军的慰安所,时称俱乐部。海军军舰靠岸后,官兵们立即可入俱乐部放纵。俱乐部不仅有“慰安妇”,还有高尔夫、台球和酒吧等设施。这里的“慰安妇”与别处不同的是,都穿着西装。

日本租界汉中街(现为胜利路)慰安所的房子是红瓦连排的房屋,现在的门牌是140号,规模颇大,有日本、朝鲜和“台湾”的“慰安妇”,具体数字不详,它属于日本海军,从1938年起一直开到战争结束。门口有士兵站岗,两小时轮换一次。窗上也有铁格子,“慰安妇”无法逃跑。

六合里地处日租界,当时已被日军炮火毁去一半。日军占领汉口后不久,木村少佐即命中川中尉和森本军曹等,选定开设慰安所的房屋,其中有民权路的住宅地。1939年春,兵站负责调配房屋的家屋股根据日本侨民的申请,批准六合里慰安所营业。于是这里出现了四五家慰安所,里面都是20岁左右的中国女子,她们是避难区和华人地界诱骗来的贫困少女,其中有的已是母亲,也有些是被卖到这里来的女孩。老板逼她们接待日军官兵,士兵到达前,老板就让她们在一层的厅里集中,由士兵来挑选。六合里的慰安所费用比积庆里低廉,是由当地日本领事馆管理的。后来日本总领事馆警察署经过调研,提出慰安所有些业务要向军队移交,如性病检查多由现地部队的军医担任,通常是一周检查一次。

山田清吉回忆,因担负防疫巡查公务,曾到六合里来过。在某个慰安所,曾遇见一个十六七岁的姑娘,非常可爱。老板说,她的父母是被日军炸死的,无法生活才流落到此。听说,慰安所的老板们对应找怎样的女子做“慰安妇”非常精通。一般在挑选中国“慰安妇”时,会用手伸入对方的阴部,然后闻一闻气味,一边说“很臭”“很臭”,一边说“合格”了。原来他们只要稍微嗅一下阴部的分泌物便知道这个女子有否性病了。

除了明确的慰安所以外,还有当地妓业主设立的供日军官兵行乐的妓院,这通常是秉承了日军旨意的汉奸政权下令开设的。其名称有同怀、文明、新新、侠洲、武汉、陈公和、维新、龄鹤等,里面的女性有周菊英、王金花、陈寿弟等数十人。如秦晋荣设立的武汉旅馆内,多为十五六岁的少女,秦经常向日军士兵做宣传:“我们这里弄来的全是些年轻水灵的。”

在东京,保存着一份日军第一医院对汉口“慰安妇”体检统计的“机密”文件。该文件称,从1940年4月29日到11月30日,共计有2278人次的“慰安妇”进行健康诊断,其中有55人次“入院治疗”。

武昌 根据汉口日本领事馆的调查,1938年11月时武昌的“慰安妇”有245人,比汉口的“慰安妇”还多95人。蛇山脚下是日军慰安所的另一个集中地。原军医长泽健一指出,在蛇山公园的脚下向右侧往蛇山的方向去的大路两边有20家以上的慰安所,慰安所大门口有士兵站岗。经营者多为日本人,“慰安妇”则是日本人和朝鲜人,共200人左右。后来是大桥浴池旅社的地方,就是当时供日军和“慰安妇”洗澡的澡堂,至晚在1942年就已开设了。

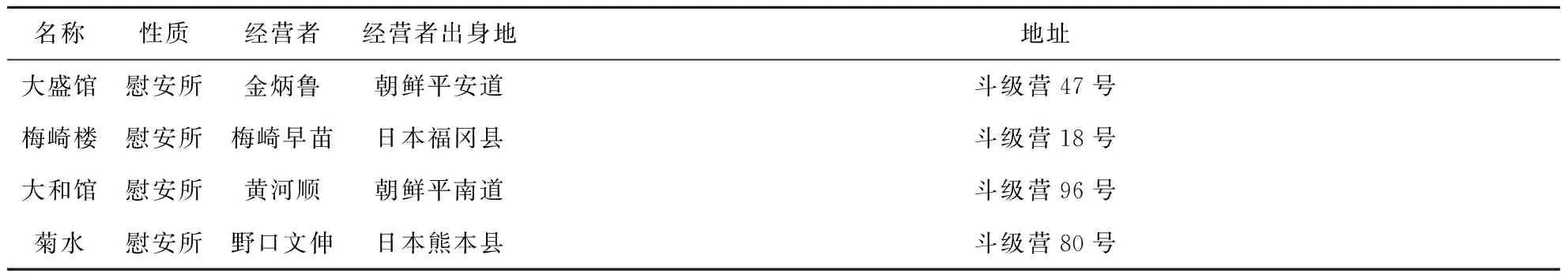

武昌的斗级营可以说是武昌慰安所又一个集中地。《支那在留邦人人名录》记载着斗级营大盛馆、梅崎楼、大和馆和菊水等4家慰安所的概况:

表1 武昌斗级营的部分慰安所

资料来源:《支那在留邦人人名录》,上海:上海金风社,1942年。

日军武昌军用邮局局长佐佐木元胜回忆,1938年11月,这个梅崎楼为二层建筑,是日军兵站在武昌开设的6个慰安所中的一个。到了傍晚,日海军船上船员鱼贯而入,里面有11名女子,单人床之间用木板隔开。他曾看到日本兵在走廊前叽叽喳喳地等待着。当我们一起从慰安所回来时,曹长不太愉快地高声道,船员们太傲慢了。斗级营的“慰安妇”既有日本人、朝鲜人,也有中国人。日军逼迫大批中国妇女充当“慰安妇”,每逢星期天,日军“成群结队来此发泄兽欲”。有个士兵在战后回忆,1938年11月“弓指君领着我去参观慰安所,转了二、三处,都是大满员的状态,心急如焚的士兵们排着队,轮到的人脸上露出笑容。”朝鲜妇女朴娥姬现名毛银梅,她回忆当年的受难之地便是在武昌,且离黄鹤楼不远,很有可能便是在斗级营。

现在武汉大学教师的老住宅,有的曾被日军建立慰安所。一位日本老兵回忆,1938-1943年他担任卫生兵,负责伤病员的输送。当时武汉大学的师生已逃难离去,日军便将大学改成了陆军医院,在教室里设有100—200张病床,武汉地区的伤病员士兵集中于此,也有因患性病而入院的士兵。老兵回忆,占领武汉仅半年即1939年春,就在陆军医院周围的武汉大学教师宿舍设立了慰安所,至少有3到4家,其中有一家是朝鲜人“慰安妇”,每个房间里有一名20来岁的朝鲜“慰安妇”。士兵们去慰安所多是星期日,准备去的人须在两三日前在部队本部领取慰安券,形状好像日元10钱左右的纸币。每个士兵的利用时间只有5—10分钟,星期天一直有20个士兵排着队,等待进入“慰安妇”的房间。笔者查到1942年出版的《支那在留邦人人名录》第33版,内载珞珈山的395号设有“松之屋”慰安所,经营者是朝鲜京畿道来的郑德善。佐佐木元胜也曾记载,在武汉大学的山坡上,有红色瓦片屋顶的西洋式建筑,里面有二、三家慰安所,女性多是从难民区来的,日本兵晚上睡在慰安所的蛮多的。

武昌有个名叫“世界馆”的慰安所,是在一幢3层的砖房里。宋神道从朝鲜新义州来到武昌是1938年,只有16岁。宋神道看到慰安所的墙壁上还有血迹,附近甚至还有女性尸体而没有人去收拾。当宋神道被拉到检查台上进行妇科检查时,她感到极其耻辱。士兵进入她的房间时,她只能在角落里哭泣。那个士兵见她这样,有些无奈,也不能立即动手。老板见状立即对宋神道拳打脚踢,还训斥道:为何不接待?最后,宋神道还是成了遭受日军蹂躏的性工具。

武昌的慰安所并不少见,在今二马路平和里也有两处慰安所遗址。新八千代慰安所为日本人青木ユキア经营,地址在西宫街7号。武昌司门区甚至还有与积庆里类似的特殊慰安所街。一名日本老兵回忆,所属部队1944年在武昌附近的纸坊镇驻扎,他印象中的慰安所“都是土坯子盖的脏破房子,门口遮着苇席、草帘子。尽管觉得脏,可还是有很多士兵一边自嘲着:‘去公共厕所’,一边仍去光顾。”滋贺县大津市的一名79岁(1992年)的男性,曾是原日军第16师团岚部队的士兵,1944年到1945年期间驻屯武昌,他看见慰安所里“有朝鲜人慰安妇50多人”。

汉阳 汉阳地区的慰安所尚需进一步研究。有一韩国受害者回忆曾在武汉的一个慰安所,但尚不能确认是否在汉阳:

慰安所设在一个原中国人的民居里,离日军驻地仅10多米远。里面共有20多个“慰安妇”,有妃贞子、朝子、澄子、正子、时子、梅子等,年龄最小的仅14岁。还有两个日本女人。

慰安所住的是木板拼成的床,“慰安妇”所吃的饭也是军队送过来的。军人来慰安所时,自己带着避孕套等,但“慰安妇”们自己也准备着。

慰安所规定,从上午9时到下午5时,接待士兵;下午5时到晚上8时,接待下士官;从晚上10时到12时,接待高级军官。军官也可以在慰安所里过夜。士兵的入场券为2元钱。每次军人入内,先给坐在慰安所入口处的金山付钱,然后拿着自己选中的“慰安妇”的房票进入房间。“慰安妇”每个星期做一次性病检查,每次检查都是在部队医院进行。

总之,武汉是日军推行性奴隶制度的重灾区,慰安所是非常密集的。20世纪90年代以来,经调查确定的有名有姓的“慰安妇”受害者有40多位,其中如袁竹林老人战后住在鄱阳街,1998年曾到多伦多控诉日军暴行,2000年作为证人曾出席东京审判性奴隶制度民间法庭活动。

二、湖北其他地区的日军慰安所

日军占领湖北以后,在荆州、黄冈、孝感、朔州、宜昌等地设立了各种类型的慰安所。

荆门 第39师团长陆军中将佐佐真之助供认,该师团驻扎荆门时曾建立慰安所。而且“慰安妇”数量不少,该师团的官兵经常进入。“慰安妇”有中国人、朝鲜人和日本人。在荆门日军司令部的所在地,只隔着两三栋房子,就有一家慰安所,“慰安妇有朝鲜人和当地的女子共四五十人。”“慰安妇”每天要遭受20多名日本兵的蹂躏,累得“像要死了一样”。

广岛吴市的久保田哲二,1941-1944年间,在湖北当兵,是第39师团步兵第231联队的下士官,曾奉命管理慰安所。1999年,我到广岛进行演讲时,曾采访了久保田哲二。时年79岁的久保田指出,“慰安妇”确实是在日军的管理下从事性接待之事。他接触过的慰安所有荆门市的李家、杂树店、江陵县的沙市、宜昌市的白雀寺,其中的李家、杂树店的慰安所完全由“警备队本部庶务股”负责,是日军直接管理的。

久保田哲二回忆:1941年初,我从事慰安所业务时,第一次知道《关于慰安所业务的规定》,这个规定写道:“设置慰安所的目的,是缓和官兵杀伐的风气,有助于军队保持纪律和战斗意志的高昂。”“为慰安所业务的监督指导而任命警备队长”,这表明慰安所在军队直接管理下运行。还有“军队掌握业者的经营权”、“如不能履行规定将停止其营业或退出该业”等。这表明慰安所的运营完全根据“军队的命令”。

那么军队与慰安所的关系到底怎样呢?久保田哲二以他的亲身经历为例。1941年,军队上司要求在李家建立慰安所,于是他们挑选了独立的民间住房,那里四面都有其他部队驻扎,“慰安妇”既不可能逃亡,又不可能有人从外部进行袭击。李家慰安所除了“慰安妇”的房间外,还有管理人的房间、仓库、厨房、接待室、角落边有浴室和厕所。四周有高高的栅栏。慰安所的大门前,不开放时摆设障碍物。里面共有5名“慰安妇”,分别监禁在自己的房间里,在那里过着屈辱而漫长的生活。“慰安妇”是不准到栅栏以外地方去的。我们把她们当作是性奴隶。食物、燃料、日用品等都是从警备队(大队)部的经理委员那里购买来的,经理委员利用军队非常低廉的货源和当地高物价之间的价格差别而获得大量的好处。至于为什么不准“慰安妇”外出,与其说是为了防止间谍、逃跑或被拐骗之类的,还不如说是为了不让中国社会了解慰安所的实况。“慰安妇”受害者除了痛苦,最后什么也没有了。

1942年,日军占据荆门地区的洪湖新堤、峰口后,便设立专供日军军官淫乐的慰安所。由于战线较长,日本籍“慰安妇”无法送到前线,日军便到四乡抢来当地少女关押在慰安所内,随时供其奸淫、摧残。常常是六七个日本兵接连对付一个“慰安妇”,致使这些妇女求生不能,求死不得。日军军官还时常强令“慰安妇”不穿衣服,裸体地摇摆、仰卧、爬行,稍不从令便是毒打。一个姓高的年轻寡妇,被日军抢来后,几天几夜没能穿裤子,遭日军肆意蹂躏,后虽经家人花巨款赎回,但从此卧床不起,两年后便抱恨而死。王家洲的妇女不堪凌辱,咬死日本兵吉川后,被日军用汽油活活烧死。

黄冈 在黄冈所属的北新洲,日军参与组建慰安所。日本老兵回忆,在沿着扬子江两岸前进的部队中,“慰安妇”确实是以紧跟前线将士的形式输送的,或者说沿着军队后方主要的城镇里有可能设置了慰安所,但至少像第65联队那样的总是沿着农道或者小路前进的第一线部队并非如此,在这个11中队的日志中,再次出现慰安所,是1939年1月26日。

到难民区的饭店举行了酒宴,山根准尉宴会后去了慰安所……新洲竟然有慰安所,这确实让我感到一丝意外。之所以这么说,是因为虽然新洲有第3大队驻留,但当时的旅团司令部在宋埠(新洲北方20公里),师团司令部在黄陂(新洲西方30公里),那里有着数倍于新州的部队驻扎。

第二天(1月27日)因为警备轮换第11中队被调往了淋山河(位于新洲南方15公里)。令人惊讶的是,连仅仅一个中队(150人左右)警备驻扎的小镇,不久从新洲竟送来3名“慰安妇”。然后开设了慰安所。池田军曹负责设备,大室伍长负责会计。“慰安妇”的名字是浅子、照子、和子。(2月25日)

孝感 1940年,日军第4师团在师团长山下奉文的率领下,在安陆一带与中国军队作战,尽管战斗十分激烈,但“慰安妇”仍跟着日军行动。

在孝感的汉川,当年有个“裸体慰安所”,慰安所管理颇为严格,日本兵不能随便进出,老兵日记中记载:

慰安所不仅在日本驻屯营地即使是小山村里也有,汉川就有好几个。但是监管很严,违反者立刻就会被宪兵逮捕起来。最先被宪兵抓捕的是作为汉川北门卫兵的勤务兵两人,6月3日晚上十点左右,据说“进入日本人慰安所被宪兵发现”。中队做出了“以勤务怠慢的理由关重禁闭七天”的处分。但是,6月13日宪兵队只留下了一部,其余的都往应城转移,这时中队又变回了原来的中队,各自也都开始放任自己。

有慰安所的女人出入中队办公室的。中队的军官注意到之后应该进行斥责。而且只有分队长才会讲一点支那语,分队的事不用管(与宣抚工作等不一样)。因为这样应本日服务的哨兵即使到了时间也没有集合,过了时间去迎接也是满不在乎的样子(立田喜治)。分队长大沼军曹处罚问题,比其他的士兵优先照顾。(6月15日)

从“只有分队长才会讲一点支那语”中可见,“慰安妇”中有中国人。而且还出现了“裸体慰安所”的词句。日记中写道:

晚饭时,喝了配给的清酒。去了3小队被招待请吃了饭。与池内军曹二人去了裸体慰安所要了日本酒来喝。我很早就回去了,在准尉的房间内又喝了酒。(6月29日)

看来池内军曹似乎并没有很早回去,日本“慰安妇”对裸体这一要求予以拒绝,作为推测,这是朝鲜人慰安妇被暴力强制要求的可能性很高。恐怕“裸体慰安所”这样的招牌在那里是没有的吧!

朔州 在朔州应山县广水镇,就有退役日本军人开办的三个慰安所:一个叫“亚细亚”(位于老文化馆);与“亚细亚”正对门的一个叫“太平洋”;另一个叫“黄鹤楼”(绞水井正对面)。它们都是为日军服务的。中国人包括伪绥靖军、特务、职员等,一概不准入内。每个慰安所有二三十个妇女,除三五个是日本人或朝鲜人外,其余都是被日军抢或骗来的中国妇女。

日本军人对“慰安妇”的凌辱和老板对她们的剥削、虐待,狠毒至极。姑娘进入后,不准使用原名,一律按其相貌、身姿等特征和老板的兴趣随意取名,如×花、×子、×枝等,妄图从姓名上消除中国姑娘们对亲人的思念。这样,从取名这天起,姑娘就成了为日本老板挣钱的工具。姑娘不准说本国语言,必须说日语,目的是从思想上奴化、从人格上侮辱中国人。

由于日本军人的肆意蹂躏和老板的残酷剥削,“慰安妇”普遍不满,有的公开反抗,有的伺机逃跑。逃跑的一旦被捉回,不是遭老板毒打,就是被送日军宪兵队用刑。但酷刑也未能使姑娘们屈服,不断有人逃跑,人数一天天减少。为了维持局面,老板不断到汉口等地以“高薪”为诱饵,以“合同”为外衣,骗来三五个姑娘作补充。有一个十六七岁的姑娘来后,发觉自己受骗上当,坚决不从。老板对其威逼利诱,经软硬兼施和两个多月的“劝说”,姑娘最后不得不同意当“小鬼”,做杂役。半年后,这个姑娘终于寻机跳出火坑。

白天日本兵一进慰安所门就可看到窗口上的牌子,那上面写着“慰安妇”的名字,任其挑选。有时,由老板“推荐”;有时,到内室面选。当选定某一女后,将钱交给她到窗口“买牌”,一小时为一“次”,超过一小时为两“次”。老板根据“次”数给卫生用品和牌子。夜间,准尉以上军官才可到此过夜;其价钱相当于白天四“次”。星期六,是检查“慰安妇”有没有梅毒等性病的固定时间。日本军医借机猥亵、凌辱“慰安妇”,然后随意签“合格证”。如果“慰安妇”未使医生“如意”,就被签发“休息证”贴在房门上,使其一星期内不接客。不接客,老板就没有收入,而伙食照常要供应,老板很心痛。老板即一面对军医谄媚奉承、溜须拍马,以求军医免开“休息证”,一面强迫“慰安妇”顺从军医,以求检查“合格”。

进入慰安所的日本军人,除少数军官是为了寻欢作乐外,大部分官兵是因离乡日久,思念亲人,厌恶侵华战争,其苦闷、痛苦没地方泄露,才到慰安所寻求刺激、“调整情绪”;特别是在前线打了败仗或受过军官打骂的士兵,怀着一肚子的怨气,一到慰安所就发牢骚、讲怪话,甚至向“慰安妇”吐“私情”。他们喝得酩酊大醉,歪戴帽,斜穿衣,手拿酒瓶,边走边喝,借酒发疯。也有个别兵痞,凭借醉意,滋事寻衅。他们推翻桌凳,打破杯盘,甚至手持刺刀乱蹦乱舞,向“慰安妇”下身刺去。这些情况在星期天发生较多。日军士兵和下级军官在监狱似的军营不能自由流露怨恨,只有借星期天到慰安所“自由自在”地发泄。因此,慰安所既是日本军人寻欢作乐的地方,也是日军士气低落的“显示仪”。

宜昌 孙维玉在宜昌市档案馆发现了原侵华日军的《第231联队史》,作者是日第11军39师团231联队长尾浦银次郎,他曾任驻宜昌日军警备司令官。该书收录一幅详细的“宜昌市街地略图”,这幅日军绘制的地图,将宜昌城区划分为军事区、日华区(商业区)和难民区。在日华区中清楚标明了慰安所地址。

按图索骥,当年日军慰安所位于今日宜昌城区二马路旁的平和里街。1926年生的陈忠孝,曾在二马路一家餐馆打工。他回忆,日军在平和里共设立了4个慰安所:一力馆、国际馆、阿也美馆和阿也美本馆。有中国、朝鲜、日本三国“慰安妇”30多人,为驻扎宜昌的日军提供全天候服务,每个“慰安妇”一天要遭受10至20名士兵的疯狂蹂躏。这些慰安所历经5年之久,直到1945年日本投降才宣告结束。目前“一力馆”的房屋保存完好,而其他三个慰安所均已拆除了。

宜昌还有一个白雀寺慰安所。老兵久保田哲二指出,1939年5月,我们部队前往宜昌的南边进行作战,此前的一个星期,大家都在宜昌的白雀寺慰安所前,排队等待进去销魂,秩序混乱极了。慰安所的利用时间,士兵从上午9时到下午5时,下士官从5时到7时,晚上7时以后就是军官们的权利了,这样,“慰安妇”们一天要干10个小时以上,她们成了一天要接待十几个官兵的“性工具”。那天从5时起,我们下士官进入“慰安妇”的房间,我所看见的是一个非常疲惫的女人的脸,那是个朝鲜女人。尽管那女人如此的疲劳,但我还是干了。而且干的时候,突然想到也许我回不了故乡了吧,这时我的眼前浮现出恋人的身影。完了之后,我并没有给她什么小费之类的,因为当时的我认为“朝鲜民族是个劣等民族”。就这样,受害者们一天天地屈辱地过着生活。

宜昌城乡的慰安所还有不少。1940年秋日军占领宜昌时,一支警备部队驻扎在当阳鸦鹊岭的山村。部队刚到,慰安所也准备就绪了。小小的村庄里竟开设了3家慰安所。一个叫“晓馆”的,内有日、中的“慰安妇”。其余两个名为“紫罗兰庄”和“五月庄”,里面均是朝鲜女子。作为这支部队长官的中佐黑田兵马,自己还拥有一名年轻美貌的专用“慰安妇”富子。

第39师团师团长佐佐真之助供认,1945年5月,该师团在湖北省盘踞期间,在当阳县城有一家日本人经营的饭馆叫“春屋”。这个饭馆是该师团1942年从荆门迁移到当阳的,实际上,“春屋”就是39师团的慰安所。该饭馆的老板已经成为师团的御用商人。他可以狐假虎威地从中国人那里低价收购蔬菜等物资提供给部队,还可以通过部队低价买入鸦片再高价卖给中国人。我师团对这家饭馆的所作所为听之任之,因为它向我师团官兵收取的慰安费是很低廉的。实际上,这是日军通过“春屋”剥削中国人民。这一罪行也是由我批准的,其罪责应当由我来负。

在宜昌作战的第11军第13师团同样设有慰安所,“慰安妇”还随军活动。该师团的第104联队本部附近,有一个慰安所,里面有12名“慰安妇”,来自日本和朝鲜,每个人一个房间。上村伍长在深夜点名时还没有见到小柳一等兵,之后才看到他从慰安所的方向赶回来。一般而言,晚上,只有将校才能进入慰安所。

关于当阳的慰安所,日本老兵藤井忠也有记忆。1942年,下士官藤井忠在当阳的一个联队本部,负责部队生活方面的杂务。杂务有收取和分配信件,分发慰问品等。联队本部就设有慰安所,有十四五个“慰安妇”。藤井忠办完事后,就到慰安所去,因为在那里不仅有女人,还能喝到当地出产的酒。这个联队约2000人,本部为防卫中心,四周各重要地点分别驻扎着部队,距离本部有40公里。到慰安所去,一次要化2.5日元到3.5日元。当时士兵的津贴,上等兵一个月才6日元。所以尽管有慰安所,但士兵是难得上一次慰安所的。

一般而言,慰安所上午接待士兵,下午接待士官,下午5点以后接待军官。不同的部队有不同的规定。星期日是“慰安妇”们最忙的时候。平常一个人一天至少也得接待20—30人,星期天就更多了。有些慰安所采用的旧的妓院制度,管理慰安所的人,多半是老板娘和她的丈夫。“慰安妇”都是日本人。平时“慰安妇”们的一切,大体都由老板娘夫妇一手包办。

老兵藤井忠记得有个叫花子的日本姑娘,为纪念她来到慰安所一周年,举行了招待会。花子18岁被卖到妓院,就在她即将还清赎金的28岁,老板又将她送到中国前线的慰安所来,身体已百病缠身,她感叹没有什么前途了。

日军第39师团官兵黑瀨市夫、柴田脩藏、谷川進等战犯也曾供认在当阳县城的日军慰安所。

师团司令部盘踞的当阳县城,是三国时期有名的古城,战争前应该有数万人口。现在,已经在战火的摧残下成为一片废墟,十分荒凉。与此相对照的是,在视野开阔的高地上,有用掠夺来的中国人民的财产,奴役着中国人民建起来的漂亮建筑物,那就是入侵强盗的司令部。里面游荡着御用商人,还有食堂和慰安所,全城都成了强盗们的巢穴。

据日军第3师团老兵的回忆,在应山,至少有10家慰安所。第3师团在武汉战役结束后,驻扎于应山,并立即开设了慰安所,所内有十几个房间,里面有许多年轻漂亮的日本“慰安妇”。这些女人白天招待士兵,晚上陪军官们喝酒,半夜便和军官同床共眠。因为有了这个慰安所,连这条街也被称之为特慰街。

日军独立炮兵第3联队的1939年4月《阵中日记》中,记述该部在应山驻扎时前往慰安所的情况:

1939年4月23日从汉口由汽车运输前进,前部联队约一半于本日12∶00到达应山,在应山城内外待机中。

分发用一纸印制的特种慰安业务的规定。

联队的慰安所利用日为每周星期一。

湖北的其他地区也有慰安所。如1938年10月30日,日军侵占咸宁嘉鱼县鱼岳镇后,立即设立慰安所,掳掠当地及外地女子,供其蹂躏。咸宁市通山1939年时有朝鲜人慰安所。日军在浙河城区地图上标明了慰安所的位置。在咸安区桂花树,1939年就有慰安所。在赤壁市区西南26公里的羊楼洞镇,日军1940年设立慰安所。沙洋县城沙洋镇也有日军慰安所。名古屋日本第6联队老兵战友会回忆,当时根据第1大队长的命令,在随州、浙河设立了慰安所。鄂州葛店所驻的是独立步兵第3联队,该联队设立了第一、第二慰安所。全体官兵便兴高采烈地在那里得到了“慰安”。日军占领鄂城县后,将城隍庙改成慰安所;袁竹林就是在城隍老爷的神像下,天天遭受着日本兵的侮辱。1939年时,鄂城岳王庙旁有幢废屋,里面设有“金星楼”慰安所,有6名半岛女子,价格是30分钟1日元。

三、结语

综上所述,日军在侵略湖北过程中设立了数以百计的慰安所。这只是日军“慰安妇”制度的冰山一角。1932年1月,日本海军在上海设立“大一沙龙”等慰安所,接着日本上海派遣军副参谋长冈村宁次要求关西地区征募“慰安妇团”送至上海前线,这一制度开始发轫。1937年日本全面侵华以后,日军的各类慰安所遍及半个中国。1941年12月太平洋战争爆发后,日军的慰安所又出现在东南亚各地。直到1945年8月日本投降,这一罪恶的军事性奴隶制度才寿终正寝。

然而,安倍第二任内阁以来,日本国内否定“强征慰安妇”的邪风甚嚣尘上。我们通过以上史料,便可以清晰地看到日本政府与军队参与了建立“慰安妇”制度的过程,如日本汉口领事馆对慰安所的开业许可进行认定,“军队欲招募慰安妇营业,本领事馆将予以监督,慰安妇来汉口时,本领事馆将出面引导”。1939年,日本外务大臣与武汉领事联络,驻扎汉口的香川县天野部队为开设军队慰安所,需要募集50名妇女,前往中国的许可证将由该部队与香川县有关方面联系斡旋,此事已通报内务省。日军设立了管理慰安所的专门机构,设立慰安所副官,颁布《关于慰安所业务的规定》。日本老兵承认,军队设立和管理了慰安所。正像日本研究者高崎隆治所指出的,慰安所的建立与管理与日本政府及其军队紧密相关。

同样,“慰安妇”们失去人身自由、处于被奴役状态,也是事实。如不少慰安所门口有日本兵站岗;汉口东山里慰安所房间的窗户上有坚固的铁栏杆;李家慰安所四面都有其他部队驻扎,且四周有高高的栅栏,“慰安妇”是无法爬出逃跑的。有个“慰安妇”还流着泪对日本兵小山三男说:我们是作为特殊的护士而被征募到战场来的,想不到竟让我们干这个。而且在战火纷飞的湖北,日军慰安所并不罕见,汉口的积庆里,武昌的斗级营、黄鹤楼蛇山脚下,当阳的“特慰街”,都是日军慰安所集中的“花街”。在这些慰安所中,埋葬了像袁竹林、毛银梅、宋神道等成千上万受害者的青春、欢乐和幸福,她们留下了刻骨铭心的记忆和铁证如山的控诉。

注释

③(日)川田文子:《皇军慰安所の女たち》,东京:筑摩書房,1993年,第222页。

④(日)山田清吉:《武漢兵站》,东京:图書出版社,1978年,第93页。

⑤转引自延安时事问题研究会编:《日本帝国主义在中国沦陷区》,上海:上海人民出版社,1958年,第279页。

⑦参见(日)高砲22戦友会:《高砲22戦史》,1971年私家版。

⑧(日)《每日新聞》1991年12月27日。

⑨参见(日)小平哲二:《戦缐随笔》,1973年私家版。

责任编辑 梅莉

Investigation of Japanese Implementation of “Comfort Women” System in Hubei

Su Zhiliang

(Center for Comfort Women Studies, Center for City Culture Studies, Shanghai Normal University, Shanghai 200234)

The autumn of 1938 saw Japanese troops began to set up comfort stations after invading Hubei Province. Japanese troops established many comfort stations, such as Ji Qing Li in Hankou and Dou Ji Ying in Wuchang,which became Japanese “red-light district”. Japanese comfort stations were also set up in many other counties in Hubei such as Jingmen,Xindi, Fengkou,Xinzhou,Echeng,Gedian,Xiaogan,Dangyang,Yingshan,Jiayu,Chibi, Shayang, Suizhou,Zhehe,Tongcheng,and even in the villages which were established and managed by Japanese troops directly. Numerous evidence shows that both the Japanese government and troops established “comfort women”——the sexual slavery system. These comfort stations buried victims’ youth and happiness,as Yuan Zhulin,MaoYinmei,Song Shendao,leaving unforgettable memories and irrefutable evidence of complaint.

comfort stations established by Japanese troops; the sexual slavery system; Ji Qing Li comfort station

2015-03-04

国家哲学社会科学基金重大招标项目“日本侵华战争‘慰安妇’资料的整理与研究”(13&ZD094)