论互联网时代的数字鸿沟

2015-08-01陈力丹

□陈力丹 金 灿

论互联网时代的数字鸿沟

□陈力丹 金 灿

数字鸿沟是一个复杂的、多维度的现象,它既存在于信息设备的技术领域,也存在于信息资源的应用领域;它既存在于多个不同国家、不同地区之间,也存在于同一社会的不同社会群体之间。它是伴随互联网和新媒体技术产生的一种社会不平等现象,与社会各类不平等因素之间有着相互作用的关系。信息技术接入前和信息资源接收时的社会不平等因素造就了数字鸿沟,数字鸿沟可能会深化社会结构方面的不平等现象。

数字鸿沟;社会不平等;网络技术

现代信息社会中新媒体和网络技术的突飞猛进给社会人群带来了深刻的影响。在人们享受当今信息网络带来的各种便捷和优势的同时,不同人群在社会生活中的差距、人们对新媒体的观念认识不同,也会造成一类新的不平等。数字鸿沟就是其中的一种社会表现。

传播效果研究中曾有一个“知识沟”假设,20世纪60年代由美国学者蒂奇诺等人提出。他们在对电视进行研究时发现,社会经济地位、传播技能、文化水平、社交范围不同的人接收电视节目以后,原有的知识沟差异会被拉大。这个假设后来受到学界的质疑,首先对“知识”的内涵难以界定。其次,实践中电视节目并不会拉大不同人群之间知识方面的差距,因为电视传递的知识层次较低,知识基础较好的人的知识量增长有限,而基础较差的人很快就能赶上原本较多知识的人,从而缩小知识沟。[1]但在互联网时代,数字化新媒体的形态或渠道层出不穷,“信息沟”的产生却是真实存在的现象。与信息通信技术和互联网使用密切相关的“数字鸿沟”的议题受到越来越多人的重视并逐渐发展起来。

数字鸿沟最早受到全世界的重视,源自于美国国家远程通信和信息管理局(NTIA)发表的《在网络中落伍》的系列报告——在网络中落伍之一:一项对美国城乡信息穷人的调查;在网络中落伍之二:数字鸿沟的新数据;在网络中落伍之三:定义数字鸿沟;在网络中落伍之四:走向数字化。这一系列报告使得社会各界对数字鸿沟有了初步的了解,并让人们认识到了其作为一个网络技术环境下产生的新问题的严重性。数字鸿沟其实是一个庞大而复杂的概念,它包含的现象范围非常广泛。此后,经济合作与发展组织(OECD)提供过对其概念的一则描述:数字鸿沟指处于不同社会经济水平的个体、家庭、企业和地理区域之间,在信息通信技术(ICTs)的使用机会和许多活动中的互联网应用方面存在的隔阂。[2]而根据美国国家远程通信和信息管理局的报告之三,数字鸿沟的具体内容表现被划分为A、B、C、D四个方面:A(Access)指人们在互联网接触和使用方面的基础设施、软硬件设备条件上的差异,经济地位优越者在这方面有着突出的优势;B(Basic skills)指用互联网处理信息的基本知识和技能的差异,而这与教育有着密切的关系;C(Content)指互联网内容的特点、信息的服务对象、话语体系的取向等更适合于哪些群体使用和受益;D(Desire)指上网的意愿、动机、目的和信息寻求模式的差异。[3]由这四项差异可以看出,数字鸿沟的产生与社会各阶层的不平等存在着密切的关系。

在数字鸿沟出现之后,有很多学者都对其进行了研究,然而这些研究大多关注数字鸿沟宏观方面的表现,并注重探究其解决方式,研究的角度也是多方面的。因此,本文旨在从数字鸿沟这一现象本身与社会不平等之间存在的相互关系入手,以一个较小的社会学角度进行一些粗浅的解释与探究。

一、社会不平等影响数字鸿沟

数字鸿沟是一个复杂的、多维度的现象,它既存在于信息设备的技术领域,也存在于信息资源的应用领域;它既存在于多个不同国家、不同地区之间,也存在于同一社会的不同社会群体之间。具体来说,根据数字化时代信息传达的两个步骤,社会不平等对数字鸿沟的影响可以分别从两个方面进行解释:信息技术设备接入前、信息资源使用和接收时。所谓的“信息技术设备接入前”强调的是网络信息物理接入模式和社会群体接触意愿方面的不平等现象,它包括但不仅限于硬件方面的条件性不平等。而“信息资源使用和接收时”强调在受众已接入网络后由个体自身各方面因素引发的信息接收结果产生的差距。

(一)信息技术设备接入前

这个阶段的社会不平等主要表现在三个方面,包括经济基础、教育程度和接入意愿。本文将主要使用来自中国互联网络信息中心(CNNIC)的《2014年第34次中国互联网络发展状况统计报告》的相关数据,具体分析与上述三个方面相关的社会学变量与其互联网技术接入的联系,并重点关注社会不平等现象在这些变量中的表现。

1.经济收入

经济收入是一个与网络接入有着密切关系的变量。经济收入的差异可以从世界和中国境内两个维度进行划分。世界范围内的差异存在于国家内部以及国家和国家之间。在诸如美国、英国等发达国家中,由于自身体制和历史发展诸多因素,以经济水平为基础的阶层、种族和行业差异明显,进而直接影响到不同人群的网络接入。其他网络设施的国际分配差异研究也显示了这样的不平等。一般来说,网络连接与人均国内生产总值紧密相关:越发达的国家往往比发展中国家有更高的网络接入率。在中国境内,以经济水平为基础带来的不平等主要是明显的城乡差异。根据《2014年第34次中国互联网络发展状况统计报告》,如图1所示,虽然随着城市化进程的扩大,农村部分人口转移为城市人口从而导致农村网民比例下降,但两者之间的差距仍然明显。

图1:中国网民城乡结构

然而,随着社会经济的发展,由经济差异带来的数字鸿沟在将来是否会像前文提到的知识沟一样逐渐被填平呢?移动互联网时代的到来也许给我们带来了新的答案。许多相关数据显示,经济差异正在被移动互联网填平,最大的原因是移动终端设施降低了互联网的使用门槛。目前绝大多数移动电话都可以作为网络物理接入的入口,相比其他网络接入硬件设施,其对经济水平的要求明显降低。“移动互联网在填平地域性数字沟方面有自己独到的成本及技术优势,能够让较为落后的国家、地区或社会族群较快实现数字脱贫。”[5]在我国,千元智能手机大量涌入市场,为普通用户提供了互联网接入的机会。“今天只有少部分人是由于缺少上网设备或认为上网费用贵而不使用互联网,因此经济因素已经不再是互联网普及的最大障碍。”[6]

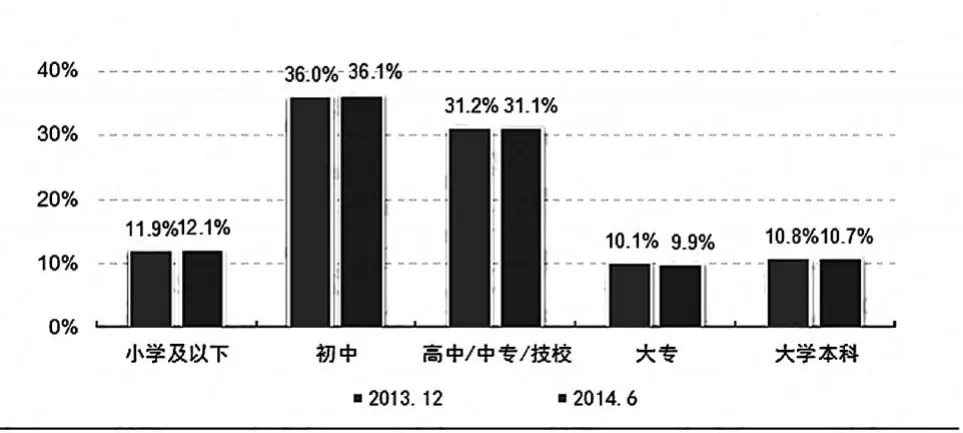

2.教育程度

教育因素一直是影响不同群体之间传播效果差异的重要因素,教育程度直接影响到受众的文化水平。在信息接入方面,教育程度的不同,则会进一步影响个体对网络的认知度,以及其未来接触互联网的概率。不同教育程度者之间的数字鸿沟几乎是不可避免的。新的中国互联网络发展状况统计调查显示,目前中国网民教育程度主要集中在初中至高中或中专技校阶段,相比过去几年,网民有朝低学历扩散的趋势,但是通过数据仍然可以看到初中以上学历人群占据了我国网民的绝大部分,如图2所示。

图2:中国网民学历结构

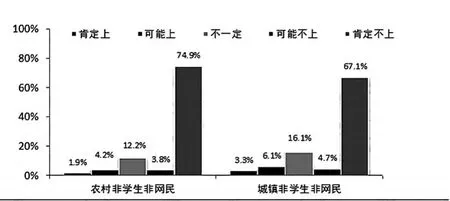

3.接入意愿

人口统计因素的不平等带来的数字鸿沟已经得到了众多研究的证实,然而即便是在互联网接入技术手段普及和确保普遍接收率的政策措施早已到位的国家,仍然有相当比例的人群脱离网络。在中国,许多家庭和个体选择不接触互联网的原因中,较大部分属于接入兴趣和意愿范畴。如图3所示,对农村和城镇非学生非网民的调查统计显示,仍然有70%左右的非网民在将来没有上网意愿,而表示肯定上网的人群比例仅在1%—3%之间,这组数据的差异深刻地体现了接入意愿引发的数字鸿沟问题。即使符合前两个条件(经济基础和教育程度),人们的接入意愿也会直接决定其网络接入情况。

图3:城镇、农村非学生非网民群体未来半年上网意愿

(二)信息资源的使用和接受时长

网络技术的接入并不能保证信息在各个群体之间的传播效果,这部分的研究已经引起了国内外学者的广泛关注。“数字鸿沟既指人们在信息中介的接近和使用上的不平等,也指人们在线使用上的不平等。”[7]即使物理接入具有普遍性,在这里仍然需要考虑各类人群在查找、处理、接收和利用信息资源上的方式及效果的差异。本文将网络接入后信息资源的接收这一阶段的影响因素概括为三点:网络技术水平、信息使用模式和网络媒介素养。

1.网络技术水平

网络技术水平指的是对于互联网和相关网络设备的理论知识了解程度以及具体技术操作的熟练程度,它与很多人口统计因素有关。对这部分研究做出突出贡献的是荷兰社会学家梵戴克(van Dijk)和范德森(van Deursen)。本文根据其研究成果将网络技术水平的影响因素粗略分为年龄、受教育程度、社会职业、互联网使用时长和经验这四个社会学的人口统计因素。[8]

年龄对网络应用技术的影响显而易见,年龄越大者对网络技术的学习和了解越困难。盖瑞·斯默尔(Gary Small)和吉吉·沃根(Gigi Vorgan)的《大脑革命:数字时代如何改变了人们的大脑和行为》定义了大脑革命时代的两个新群体——“数字土著”和“数字移民”。[9]“数字土著”是指那些在数字技术中长大,随着网络发展一同成长的一代;而“数字移民”是指成年后才开始接触数字技术,学习如何使用电脑和网络技术的一代。作为年轻人的“数字土著”从小就生活在数字媒介中,受到电子媒介和互联网的影响,在课堂、家庭等各个环境中利用网络技术进行学习和娱乐,必然会习得一些网络技术知识、熟悉网络设施的操作。而老年人生活的年代与他们完全不同,他们之前几乎没有接触互联网和新媒介技术的机会,在这个时代他们虽然可以轻易地接触互联网甚至进行学习,但他们作为“数字移民”必然会与年轻人在对网络设施技术的使用操作上产生落差。

受教育程度在这个阶段仍然深刻影响着数字鸿沟的形成。网络技术的学习需要一定的文化基础,教育程度低的人群在网络技术的学习效率和效果方面不可避免地会受到影响。

社会职业不仅决定个体接触、利用和吸收信息的机会与能力,还决定着个体的社会身份和社会地位,而人群之间社会身份和地位的差别也会造成合理利用网络技术获取信息的鸿沟。一般而言,从事政治、经济、学术领域的人群由于工作和生活环境因素的影响,会与互联网进行长期接触并熟练使用,他们的办公场所一般都会有电脑设施,并与其工作内容相互结合。而从事农林牧渔业的劳动人员接触使用电脑和网络技术的频率明显要少于上述人群。

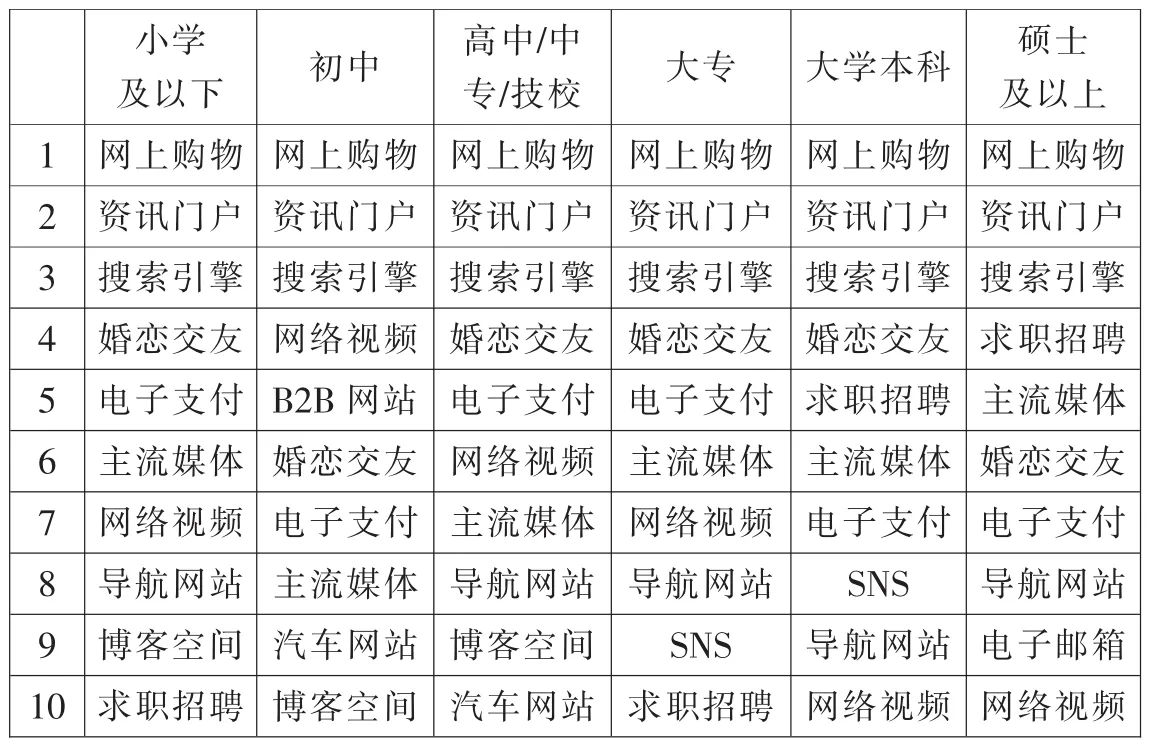

表1:不同学历人群人均单日访问次数最多的前十类互联网服务

互联网使用时长和经验与上述三个因素有着密切的关系。年龄、受教育程度和社会职业等因素直接影响着不同人群的互联网使用时长和经验。使用时间愈长、经验愈丰富的人群对于网络技术展现出更好的操作使用技能。

2.信息使用模式

即便人们都拥有相近的网络技术水平,不同人群在信息使用模式上仍然体现出一种不平等现象。个体对于互联网信息使用的模式和结构上也依然存在鸿沟,有些人倾向于在网络上浏览较为客观和严肃的内容,有些人倾向于浏览与日常生活相关的娱乐性内容。表1为2012年中国互联网络信息中心分析师李长江根据中国互联网数据平台(http://www.cnidp.cn/)上的数据进行的分析,[10]从中我们可以看出学历较低的人群对于网络信息的使用模式重点在于购物、交友和获取日常资讯等生活服务上,学历较高者除了以上提到的生活服务,还会访问主流媒体等相比较而言具有严肃性的内容。

3.网络媒介素养

网络媒介素养作为一种较高层次的信息利用和接受的影响因素,其本身包含的内容也是复杂而多样的。作为网民个体基础的网络媒介素养主要应当包括以下三点:在海量信息中筛选有效信息的能力;对信息的辨识、分析和批判的能力;发布信息和进行信息再传播的素养。在信息爆炸的社会里,人们沉浸在信息的海洋中,接触网络信息已经不再是重大难题,最重要的是对海量网络信息的选择、分析的能力,以及信息生产与再生产的素养。这些素养的差异反映了一种实际意义上的新的社会不平等,由此产生的差异化的信息利用和接受结果进一步拉开了不同群体之间的数字鸿沟。

二、数字鸿沟加剧社会不平等

由各项因素带来的不同人群之间的社会不平等在网络技术接入前后分别影响了数字鸿沟的产生和扩大,而随着网络信息社会的不断发展,数字鸿沟本身已经可以被认为是一种社会不平等现象,它甚至创造了新一轮的社会不平等。数字鸿沟不仅反映了社会不平等,而且越来越成为它们再生产的一个要素。笔者尝试分析数字鸿沟加剧我国社会不平等的原因,具体从经济、政治、文化和社会四个方面来进行解读。

(一)经济上,数字鸿沟会扩大贫富差距和两极分化

经济基础对不同人群之间的数字鸿沟起到了决定性作用,同样地,数字鸿沟更将会拉大不同群体之间的贫富差距。在信息经济高速发展的今天,信息资源已经成为再造财富的重要源泉。信息资源本身的“增值特性”以及“马太效应”深刻地影响了存在数字鸿沟的两者之间的信息财富差距。所谓的“马太效应”指的就是强者愈强、弱者愈弱的现象。信息富裕阶层利用自身的经济能力占领信息资源和技术并进行信息投资,积极参与信息经济,由此产生的优势积累又促进了其信息投资;而信息贫穷阶层缺乏这些资源和能力,甚至不能适应信息社会高速发展的新要求,进而导致其信息投资条件越来越差,最终成为信息穷人、知识穷人和被网络区隔者[11]。信息时代,数字鸿沟本身的“马太效应”将会更加明显地反映到信息富有者和信息贫困者之间的经济水平差异中,从而进一步加剧社会经济不平等和两极分化的现象。

另外,国家与国家之间基于数字经济引发的不平等也将进一步加深。新加坡南洋理工大学黄金辉传播与信息学院副教授拉维香卡·沙玛曾经做过如此描述:“数字鸿沟的表现之一就是移动互联网应用程序使用的不平等。目前,大多数用户来自美国、欧洲、日本及韩国等地。经济因素是造成数字鸿沟的主要原因,而数字鸿沟又进一步拉大了国家之间的经济发展差距。互联网先进设备的成本较高,很多亚非国家在相关基础设施上的投资不足,导致这些地区信息经济的发展水平较低。”[12]发展中国家和发达国家之间本就存在的数字鸿沟,同样进一步引发了全球范围内的信息经济发展失衡。

(二)政治上,数字鸿沟使不同群体之间产生政治知识上的差距,从而影响了政治预测力

不同人群之间的数字鸿沟会影响人们的政治相关知识和素养,以及对政治形势的判断力之间的差距。根据美国皮尤研究中心关于互联网对公民政治生活的影响调查,参与互联网政治的个人比一般政治参与的个人有更好的预测力。对互联网的政治信息使用越多的个人也会拥有更多的政治知识。在此基础上,人群之间的网络政治参与度也会不同程度地受到影响。数字鸿沟对这一方面不平等的再造是不容忽视的。“各个高科技国家的政府所面临的一种潜在的可怕威胁来自国民分裂为信息富有者和信息贫困者两部分,这条大峡谷一样深的信息鸿沟最终会威胁到民主。”[13]

(三)文化上,数字鸿沟将加深教育鸿沟,催生网络文化代际鸿沟,并进一步带来网络时代媒介素养的差异

教育无论是在互联网的接入还是使用中始终是一个重要影响因素,同样地,数字鸿沟反过来也会进一步恶化地区和人群间的教育不平等现象。教育信息化发展加快,不同教育程度的人、拥有不同教育基础设施的地区之间存在的数字鸿沟会带来高等教育水平者和低等教育水平者之间的差距再扩大。两者在教育机会的获得、教育信息资源的掌握、教育信息素养的培养等方面,都会显现出明显的不平等。

网络文化是指网络上的具有网络社会特征的文化活动及文化产品,存在数字鸿沟的群体间对网络文化的理解和认同会自然地存在一种不平等。这种不平等受到年龄因素的影响最甚。代际鸿沟几乎不可避免地存在于现今的年轻人与其父辈一代。尼葛洛庞蒂在《数字化生存》一书中指出:“有些人担心,社会将因此分裂为不同的阵营——信息富有者和信息匮乏者,富人和穷人,以及第一世界和第三世界。但真正的文化差距其实会出现在世代之间。”[14]以网络语言为例,年轻人可以顺利使用网络流行语和惯用词,但其父辈一代或许就很难理解这些词语的含义。

(四)社会上,数字鸿沟将带来不同人群社会生活方式和情感表达方式的差异

梅罗维茨在《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》一文中明确指出,电子媒介对社会行为的影响不是什么神秘的感官平衡,而是我们表演舞台的重新组合,以及我们对恰当行为认知的变化。[15]互联网和新媒体为人们构建了新的情境,而新的情境又促使人们产生了新的行为。存在数字鸿沟的人群之间会因此习惯于不同的社会生活方式,包括思维方式、交往方式、表达方式等。这也是某种意义上的社会不平等。以前文提到的“数字土著”和“数字移民”为例,“数字土著”通过熟练使用在线交流工具,在更广阔的世界中交友、学习和讨论。他们使用诸如Facebook(脸书)、新浪微博等社会化媒体进行更加便利、简单和及时互动的交流,在数字技术的浪潮中受益颇多。而“数字移民”具有与“数字土著”明显不同的社交和学习方式,他们对数字技术的使用和冲击甚至觉得恐惧,高速发展的技术并不能带给他们强烈的新鲜感,甚至会使其陷入时空的紧张感之中。久而久之,两者之间的社会生活方式和思考问题、表达情感的方式都会产生较大的差异。

三、结论

数字鸿沟作为一个伴随着互联网数字技术发展而继生的社会群体间的不平等现象,其产生受到各项社会本身存在的不平等指标和因素的影响,在信息技术接入前,经济基础、教育程度和接入意愿的差异,以及信息接收时网络技术水平、信息使用模式和网络媒介素养的差异都会造成并扩大数字鸿沟。而数字鸿沟本身又进一步加深了经济、政治、文化和社会各方面现存的不平等,同时也再造了新的不平等。在现今社会,数字鸿沟仍然是需要被重点关注和解决的一项重大社会问题,尤其是它带来的一系列社会差异,以及这些差异给社会发展带来的巨大阻碍。如何减小数字鸿沟,仍然是一个值得我们深入思考和探讨的命题。

(本文为国家社科基金重大项目“微博、微信与社会情绪共振机制”研究成果,项目编号:13&ZD182)

[1]陈力丹,陈俊妮.传播学纲要:第2版[M].北京:中国人民大学出版社,2014:163-165.

[2]Organization for Economic Co-operation and Development(OECD).“Understanding the Digital Divide”[R/OL].http://www.oecd.org/sti/1888451.pdf,2001-01-01/2014-12-05:5.

[3]郭庆光.传播学教程:第2版[M].北京:中国人民大学出版社,2012:218.

[4]中国互联网络信息中心.2014年第34次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].http://www.cnnic.net.cn/gywm/xwzx/rdxw/2014/20140 7/t20140721_47439.htm,2014-07-21/2014-12-05:11-13.

[5]王逊.难以跨越的“数字鸿沟”——新生代农民工移动互联网使用行为研究[J].前沿,2013(4).

[6]王逊.难以跨越的“数字鸿沟”——新生代农民工移动互联网使用行为研究[J].前沿,2013(4).

[7]翟本瑞.数位落差的社会文化意义连线文化[M].台湾:南华大学社会学所,2002:31.

[8]Deursen A V,Dijk J V.Internet skills and the digital divide[J].New Media&Society,2011(13):893-911.

[9]盖瑞·斯默尔,吉吉·沃根.大脑革命:数字时代如何改变了人们的大脑和行为[M].梁桂宽,译.北京:中国人民大学出版社,2009:35.

[10]李长江.不同学历人群使用互联网服务的差异分析[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_5101b90501012wln.html,2012-04-11/201 4-12-05.

[11]Castells,M. The Rise of the Network Society[M].Oxfor d:Blackwell,1996:46.

[12]王海林,等.人民日报:数字鸿沟进一步加剧社会的不平等[EB/OL].http://opinion.people.com.cn/n/2013/0724/c1003-22304393.htm l,20,13-07-24/2014-12-05.

[13]阿尔文·托夫勒.权力转移:临近21世纪的知识、财富与暴力[M].刘炳章,等,译.北京:新华出版社,1996:195.

[14]尼古拉·尼葛洛庞帝.数字化生存[M].胡泳,等,译.海口:海南出版社,1996:14-15.

[15]约书亚·梅罗维茨.消失的地域:电子媒介对社会行为的影响[M].肖志军,译.北京:清华大学出版社,2002:4.

(陈力丹为中国人民大学新闻与社会发展研究中心教授;金灿为中国人民大学新闻学院硕士生)

编校:张红玲