媒体融合中的三个关键词

2015-03-02丁柏铨

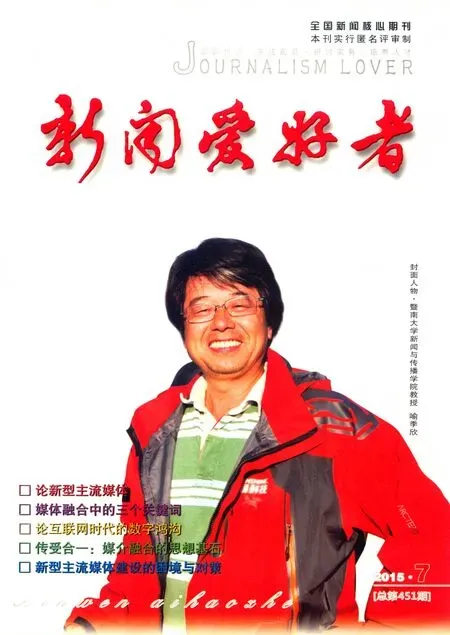

□丁柏铨

(作者为南京大学新闻传播学院教授、博士生导师)

2014年8月18日,习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第四次会议上发表的重要讲话中指出:“推动传统媒体和新兴媒体融合发展,要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律,强化互联网思维,坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展,坚持以先进技术为支撑、内容建设为根本,推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系。”[1]“媒体融合”较之此前的“媒介融合”命题,更加受到新闻业界和学界人士的共同关注。

媒体融合是一篇很大的文章。围绕着它,成果已颇丰。但将媒体融合过程中的若干关键词放在一起加以论述,笔者仍然觉得还有话可讲。

关键词一:客观规律

这里所说的客观规律,是传播规律和与传播相关的规律,说得更具体些,则是指新闻传播规律和新兴媒体发展规律。关于新闻传播规律,笔者近期所撰《“关系”视域中的新闻传播规律》[2]一文,可供参阅。此处想略作补充的是这样一层意思:在媒体融合的过程中,绝对不可违背新闻传播规律。以新兴媒体充满生机活力、传统媒体正在式微为由,将客观存在且循此就可以收有效传播之效的新闻传播规律束之高阁,那是决不可取的。

现在我们要讨论的是:与新闻传播规律相关的新兴媒体的发展规律以及两种规律的交互作用。

新兴媒体发展的第一条规律是:数字化发挥了重要的推动作用。

我们大致可以说,新兴媒体发展的内在动力在于数字化和数字化程度的提高。这是新兴媒体发展的一条重要规律。

熊澄宇教授认为:“今天我们所说的新媒体通常是指在计算机信息处理技术基础之上出现和影响的媒体形态。这里有两个概念:一个是出现,是指以前没有出现的;一个是影响,所谓影响就是受计算机信息技术影响而产生变化的。这两种媒体形态是我们现在说的新媒体。当然新媒体并不是终结在数字媒体和网络媒体这样一个平台上。科学技术在发展,媒体形态也在发展,我们今天恐怕是需要去关注在数字媒体之后的新媒体形态。”[3]在计算机信息处理技术中,很重要的是数字化技术;新兴媒体的发展总是离不开数字化技术。

新兴媒体的发展总是与数字化有着紧密的联系。一部新兴媒体的发展史,也就是数字化的生存和发展史。准确地说,新兴媒体的发展固然与许多因素有关,但它总是与数字化的进程密切相关,处理数字的能力越强,数字化技术的水准越高,新兴媒体就越是能够得到蓬勃发展。互联网发展到移动互联网,手机由模拟到智能,从3G到4G,成为继互联网后的又一重要媒体——数字化在其中所起的作用不容低估。纸媒的变革通常被称作数字化转型,转型后的报纸被称为数字报纸。柯达胶卷从面世到鼎盛用了大约65年的时间,而从式微到彻底衰败仅仅历经了不足10年的时间。从某种意义上说,柯达胶卷就是被数字化技术击败的。

新兴媒体发展的第二条规律是:以用户使用方便为原则、为追求。

使用新兴媒体者都需要上网。从用电脑上网到用手机上网,这是一大趋势。中国互联网络信息中心发布的 《第35次中国互联网络发展状况统计报告》显示:随着移动互联网的快速崛起,2014年中国网民规模达6.49亿,手机网民达5.57亿。网民持手机上网者占比为85.82%。新兴媒体的使用者实现了由固定网线上网到手持、移动上网的转变。这就意味着,他们可以不受时间、空间的限制,在任何时间和任何地点,只要智能手机在手,只要在网络信号的覆盖范围之内(而现在已经大致实现对有人群居住之地的全覆盖),就能方便地上网,方便地接收信息、披露信息和发表意见。

同样是接收新闻信息,使用手机上网浏览就比使用传统媒体方便得多。使用手机可以在移动状态中上网,电视媒体在这一点上无法与之匹敌;报刊虽说也可被受众带在身边,但毕竟需额外携带,阅读时占用的空间比较大(特别是报纸),且事先必须作购买或订阅方面的准备,远不如通过手机上网阅读方便;广播媒体是可以在移动中进行伴随性收听的媒体,但受众通过它收听到的节目和内容是有限的,既受限于广播的频率,又受制于其线性传播 (稍纵即逝,无法复听),因而有诸多不便。

新兴媒体发展的第三条规律是:全面调动使用者的视听感官。

传统媒体中的电视,固然也采用文、图、声、光、电等综合表现形式,固然也可以调动受众的视听感官,但它只是单一媒体而非全媒体,其终端只是电视机,而不能是除此以外的其他终端,且仍然无法解决电视台线性播放和受众无法主动接收的问题。

新兴媒体是围绕全面调动使用者的视听感官而发展的。从某种意义上说,全面调动使用者视听感官的媒体是“全媒体”。全媒体不同于单一媒体,也并不排斥传统媒体。“新兴媒体全世界的受众需要从不同的媒介渠道获取他们想要的信息,这种需求已经不是单一介质的媒介可以满足的。‘全’,反映了未来媒体的发展形态。……何谓全媒体?我们的理解是用文、图、声、光、电等综合表现形式,对传播内容进行全方位、多侧面的立体式展示,同时通过网络、通信、广播、电视等多种传播手段来传输的一种新的传播形态。”[4]因此又可以说,新兴媒体是全媒体发展的媒体。

新兴媒体发展的第四条规律是:实现提供服务者与服务对象之间最大程度的互动。

传统媒体并不是绝对没有传者与受者之间的互动,但程度参差不齐。纸媒和电视,要进行传受之间的互动,困难较大,而且无法进行即时互动;在传受互动方面,广播媒体的情况好于纸媒和电视,但也只是存在于有限的时段,而不是全天候互动。况且,传统媒体所进行的传受互动,并不能使受众的身份由受者向传者转变。

新兴媒体的传受互动则是全天候的。凭借手握的媒体,使用者可以很方便地参与传播过程,实现由受者向传者的身份转变易如反掌。从某种意义上可以说,新兴媒体的发展是由使用者的广泛参与而强有力推动的。

新兴媒体的发展规律与新闻传播规律,有着各自的内容,但并不是互不相干。先说前者中的数字化律。它使数据及数据处理在新闻传播中的地位得到提升,新闻生产的流程和方式随之发生一定的变化。而数据新闻业已成为新闻报道中的一个分支并日益受到重视。再说方便使用律。它使新闻传播的规则有所改变:其一,新闻传播中的碎片化现象有所增加。因为这样的信息更方便受众在移动状态中接收,也更方便受众即兴发布信息和表达意见。其二,受众对新闻传播在便于他们接收方面的要求更加苛刻。他们获取和接收新闻信息的过程几乎都在掌中完成。最后说互动律。新兴媒体的这一发展规律,颠覆了历来的传播格局和舆论格局,新闻传播的原有规律不能不受到它的极大影响,吸引受众参加新闻传播过程,已经变得比过去任何时候都更为重要。如果全面地考察问题,那么我们就会发现,新闻传播规律的相当一部分真谛和要义,对于新兴媒体的新闻传播也是适用的。例如,传播的新闻必须真实,必须具有新闻价值,等等。

这样看来,进行媒体融合,不能将新闻传播规律和新兴媒体发展规律抛在一边,也不能将两种规律割裂开来,或对其中之一有所偏废;而应该同时遵循两种规律,并且潜心研究新闻传播规律受新兴媒体发展规律的影响所发生的变化。

关键词二:思维方式

媒体融合有赖于互联网思维。如果特定主体身处媒体融合的进程之中,但仍然是用传统媒体的思维考量问题、处理矛盾和进行工作,那就必定无以胜任媒体融合并融合得好的大任。

有人说:“不是因为有了互联网,才有了互联网思维,也不是只有互联网公司才有互联网思维。真正的互联网思维是对传统企业价值链的重新审视,体现在战略、业务和组织三个层面,以及供研产销的各个价值链条环节中。”[5]“不是因为有了互联网,才有了互联网思维”,此言让人不得其解。笔者的疑惑是:互联网思维难道是先于互联网的一种存在,抑或互联网思维不是源于互联网而是与此无关的一种思维?当然,“不是只有互联网公司才有互联网思维”,这话还是说得相当不错的。它说出了一个道理:互联网公司及互联网从业者并不天然就具备互联网思维。

“所谓‘互联网思维’,并不是玄学,没有神秘可言。我总结了4个关键词:用户至上,体验为王,免费的商业模式,颠覆式创新。”[6]奇虎360创始人周鸿祎如是说。这也许就是互联网公司一类企业的领导者所理解的互联网思维,不无道理,但难言全面、准确。4个关键词,很难说具备了对互联网思维的应有涵括力;其中的“免费的商业模式”,固然也体现出或者潜藏着某种思维方式,但很难说就是或者属于互联网思维。况且“免费的商业模式”只能是一种经营之道,其背后往往存在着与“免费的商业模式”紧密捆绑的并不免费的业务内容。如此看来,以此作为媒体融合所需要的互联网思维,并不合适。

互联网思维是一种体现平等意识、开放意识和亲民意识的思维。对此,笔者已有论文进行阐述。[7]以互联网思维考量媒体融合问题,就不应是如下几种思维:以新兴媒体“通吃”传统媒体(那不是一种平等和开放的思维,而是新兴媒体唯我独尊、唯此为大的思维);媒体融合是新兴媒体和传统媒体的简单相加(如是,那不是融合,而是拼装、杂凑、捏合);传统媒体在融合中须迎合新兴媒体(诚然,在媒体融合中,传统媒体必须转型;但转型并不是丢失自我,也不是迎合新兴媒体,更不是当新兴媒体的附庸)。

现在,有必要就互联网思维与传统媒体的思维加以比较。

之所以说互联网思维是体现平等意识的思维,是因为在互联网环境中平等是一种旨归。互联网思维是基于话语权并不取决于、受制于官职、财富和社会地位这样一种认识的。话语权是如此,话语影响力也是如此。不仅“人微”也能说得上话,而且“人微”而“言重”,“人微”而成为舆论始发者和舆论风暴中心的现象已非个例。而传统媒体的思维则相对缺乏平等意识(话语权的有无与官衔大小、财富多寡、社会地位高低正相关就是明证),是承认层级差别、官阶差别和社会地位差别的思维。

之所以说互联网思维是体现了开放意识的思维,是因为互联网无论作为平台还是虚拟空间,其本身就是极为开放的。它所具有的开放性非其他任何媒体可比。与此相适应,互联网思维当然应当是开放的思维。由于众多网民的参与,网络就是一个体现出高度开放性的巨大智库。智者既以自己的智慧影响众多网民,也善于从网民的众声喧哗中汇集智慧和汲取营养,这也正是互联网思维开放性之所在。相比较而言,传统媒体的思维则是相对封闭的。

之所以又说互联网思维是体现亲民意识的思维,是因为互联网以及自媒体等社交媒体,平头百姓用之足以体现草根性,官员用之可充分体现亲民性。从普通网民的角度说,率真地体现草根性,即宣示民本;从网民中的官员的角度说,对新兴媒体的草根性有所敬畏,是以民为本。因此,从某种意义上又可以说,互联网思维是一种民本思维。而传统媒体的思维,毋庸讳言,民本思维表现得并不充分,而官本位思维则时有体现。当然,互联网思维所体现的亲民意识与网络民粹主义并不是一回事;在言及草根和亲民时,对民粹主义有所警惕和防范,也是完全必要的。

互联网思维,说到底是以受众的存在为基点的思维。把受众看作自己的服务对象,是其用户,是其衣食父母,是媒体和媒体人符合互联网思维要求的思维方式。传统媒体长期处于相对优越的地位,在媒体和受众谁为谁存在的问题上多缺乏理性的认识。

在笔者看来,媒体融合的关键点之一是:传统媒体和新兴媒体的从业者、管理者、领导者,须深刻认识并准确运用互联网思维。如果传统媒体在媒体融合的过程中,在业务的融合上下足了功夫,但是在思维方式上不作改进和调整,仍不可能实现真正意义上的媒体融合;就是完全由新兴媒体组成的传播机构,若缺乏对互联网思维精髓的理解、把握,也不可能以科学的态度投身于媒体融合。

关键词三:优势互补

媒体融合,对传统媒体和新兴媒体而言,都有一个如何融合的问题。当下,新兴媒体发展势头正猛,传统媒体特别是纸质媒体则呈现式微之势。在这种情势下,更有必要强调传统媒体与新兴媒体的优势互补。

有必要做纠正误识的工作。有人认为,传统媒体特别是其中的纸媒已经尽显颓势,已经很少有人看报纸和电视。

对于传统媒体来说,理性认识新兴媒体的优长并将这些优长化为自己的优长,是至关重要的。

新兴媒体的优长之一:受传一体化。新兴媒体的使用者,受与传是一体化的。在接收信息、搜索信息方面,新兴媒体所提供的服务,让用户感到极为便捷,这是传统媒体所不及的。而用户在由受者身份向传者身份转变方面,也是极为便捷的,这更是传统媒体无法与之匹敌的。传播技术上的优势,让新兴媒体的使用者在掌上通过摁电脑或手机按钮即可接触海量新闻信息,尽览天下大事;还可以用手指“发声”,所发之声可让天下人广为知晓。有什么传统媒体能使受众有这种发声权、话语权?

新兴媒体的优长之二:将文字、图片、音频、声频融为一体。因而,新兴媒体所作的传播,能产生比传统媒体更大的吸引力和冲击力。不仅传播机构的新兴媒体能够如此,而且普通公众手中掌握的新兴媒体亦能如此。新兴媒体,使每一个使用者都有可能成为文字、图片、音频、视频融合的新闻产品的制作者和发布者。

新兴媒体的优长之三:对事件即时的报道与历史上的报道相贯通。新兴媒体对当前事实的报道迅速及时,受众由对当前事实的最新报道进而了解媒体的过往报道,在传统的电视和广播媒体那里无法实现,在纸媒那里虽能实现但困难重重(如果纸媒没有电子版,那就必须投入很多时间、精力进行翻检)。

如果受众使用新兴媒体,从海量储存中通过点击链接或搜索引擎,就可以很方便地按现实需要搜寻到历史资料,共时性的分享与历时性的浏览竟可以如此容易地结合在一起。这是传统媒体无法做到的。

新兴媒体的优长之四:使与受众的互动频繁化、常态化。新兴媒体更大的优势是可以吸引受众参与到传播过程之中,实现传者与受者之间的全方位互动。受众不仅可以方便地接收信息,而且可以方便地进行评论、发表意见;不仅可以就媒体所设议题、议程及时地跟进,而且可以主动地设置议题、议程,吸引媒体关注和跟进,甚至形成对有关机构、部门的舆论倒逼之势。

但是,尺有所短、寸有所长。新兴媒体的弊端也是显而易见的。因其准入门槛低,且对传播内容缺乏严格的把关,故在公众心目中,新兴媒体的公信力始终是排在传统媒体特别是主流媒体之后的。另外,新兴媒体的内容生产的能力,也不在传统媒体之上,具体表现在如下三个方面:一是网站大量的新闻系转载,来源于传统媒体所作的采访报道。严格说来,其中的一部分转载内容存在知识产权方面的疑问。二是商业网站缺乏独立的采访和写作力量,所做的主要工作是搜集新闻报道和进行整理编辑。三是新兴媒体在深度报道方面尚有欠缺。当然,这与新兴媒体在采访方面受到的一些限制不无关系。

与新兴媒体相比,传统媒体的优势则在于:(1)由于实行严格的把关制,以讹传讹的内容相对比较少,公信力和权威度相对比较高,这是十分可贵的。(2)传统媒体中的新闻业务高端人才聚集,他们的显能和潜能在媒体融合的过程中将得到充分发挥。(3)在做深度报道方面,传统媒体及媒体人,既有历史传统又有现实经验,既有团队优势又有个人实力,既有旨趣追求又有业务能力。(4)传统媒体在长期的发展过程中,积累了和拥有着各类丰富的社会资源(例如政治资源、人脉资源、智库资源等等),可供在媒体融合中及转型后继续调遣、使用。

传统媒体在媒体融合中主动转型,积极探索与新兴媒体互补的发展之路,新华报业传媒集团在这方面做出了切实努力。该集团旗下的各个媒体,在“七大媒体联盟看青奥”“国家公祭·南京1213”“2015全国两会报道”和“正义之胜——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年新华报业全媒体行动”等四大报道战役中,进行全媒体行动,促使适应媒体融合大环境的全能记者队伍不断壮大,在上述重大报道活动中发挥了积极作用。各报纸、网站、新闻客户端、官方微博、官方微信、手机报、户外大屏等全媒体手段悉数使用,在媒体融合方面进行了卓有成效的试验,其理念、实践及取得的成绩委实可圈可点。这一案例说明:在媒体融合的过程中,一些传统媒体正在热情地、大胆地拥抱新兴媒体,致力于把新兴媒体的优势转化成自己的优势。如是,传统媒体将在媒体融合的过程中获得新的生机和活力。

媒体融合既有紧迫性,但又不可指望其一蹴而就。它是一个渐进的过程。能身处其中,是一种幸运。就媒体融合进行探索和实践,思考现实中所出现的问题并从学理的高度给予回答,当是新闻业界人士和新闻学界人士共同的神圣使命。

[1]习近平:强化互联网思维 打造一批具有竞争力的新型主流媒体[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/zgjx/2014-08/19/c_133566806.htm.

[2]丁柏铨.“关系”视域中的新闻传播规律[J].新闻与写作,2015(5).

[3]熊澄宇.新媒体与文化产业[EB/OL].http://media.people.com.cn/GB/35928/36353/3160168.html.

[4]刘北宪.“全媒体时代”正在渐进式到来[EB/OL].http://www.chinanews.com/ga/2013/12-16/5623739.shtm.

[5]北城剑客.什么是真正的互联网思维?[EB/OL].http://www.yixieshi.com/it/15387.html.

[6]周鸿祎.互联网思维是常识的回归[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/book/2014-10/08/c_127070904.htm.

[7]丁柏铨.试析媒体融合中的三个关键性话题[J].新闻与写作,2015(1).