工作繁荣的产生及其对创新绩效的影响

2015-07-30吴江秋等

吴江秋等

摘要:以实证方式考察工作繁荣的产生过程及其对创新绩效的影响。研究发现,工作资源和个体积极情绪对员工工作繁荣有显著正向影响,工作繁荣对员工创新绩效有显著正向影响,工作繁荣在工作资源和积极情绪与创新绩效的关系中起中介作用。

关键词:工作繁荣;工作资源;积极情绪;创新绩效

中图分类号:F270;C93 文献标识码: 文章编号:

The Forming Mechanism of Thriving at Work and its Impact on Innovation Performance: An Empirical Study of High-tech Companies in Guangdong

WU Jiang-qiu 1,2, HUANG Pei-lun1, YAN Dan 3

(1. School of Business Administration, South China University of Technology Guangzhou 510641; 2. School of Management, Guangdong University of Technology Guangzhou 511495; 3. School of Public Management, Guangdong University of Finance & Economics Guangzhou 510320)

Abstract: The paper explores the process of thriving and its influence to innovation performance. Job resources and positive emotions have a significantly positive effect on thriving at work, thriving at work has a positive effect on employees innovation performance. Thriving mediates the relation between job resources, positive emotions and innovation performance.

Keywords: thriving at work; job resources; positive emotions; Innovation performance

知识经济时代,组织面对着动态和富有挑战的竞争环境,员工在工作中的自我发展能力和创新绩效对组织的生存、成长日益重要。近年来,“繁荣”(thriving)在积极心理学和积极组织行为学领域备受关注。工作繁荣被界定为由活力和学习组成的积极心理状态[1]。以往研究大多以一种享乐视角关注个体工作满意度,而工作繁荣提供了一个新视角,通过关注个体的主观工作体验来探讨如何促进工作的发展和进步[2]。工作繁荣能够缓解职业倦怠,增加职业发展和健康,促进绩效增长。通过实现员工的工作繁荣促使员工产生对组织有价值的方法与思想、强化员工的创新绩效,为企业建立核心优势并维持较高创新水平提供了全新思路。

虽然国外学者对工作繁荣进行了一定探讨,但国内该领域研究相对缺乏。以往工作繁荣研究主要依据社会认知理论和自我决定理论,而资源保存理论从资源视角解释动机,能够更好的预测在有限资源环境中的员工行为及其结果。本研究基于资源保存理论,探索促进员工工作繁荣的情境因素和个体因素,并实证检验工作繁荣和创新绩效的关系。研究解释了从事技术和管理工作的知识型员工的工作资源和积极心理能力如何影响其工作繁荣,从而为组织有效提升员工工作的内在动机并最终实现创新绩效提出理论指导和管理借鉴。

1 理论分析与研究假设

1.1 工作繁荣及其影响

工作繁荣被界定为个体对工作中的活力和学习进行体验时产生的一种心理状态 [1]。繁荣的人们能够体验自己的活力和成长,感觉到自己持续的提高,把事情越做越好。繁荣包含了心理体验的情感(活力)维度和认知(学习)维度。活力代表与能力和热情有关的积极情感,学习指个体获得新知识和新技能,同时把这些知识和技能加以应用。在工作中感受到活力与学习能给个体及其所在组织带来积极效果。关注自己感受的个体能够更好地寻求学习和能量恢复,繁荣的员工更可能促进自我发展,具有较好的心理状态和身体健康[3],从而探索到职业生涯成功之路。

一些研究提供了关于工作繁荣及其积极影响的证据。Spreitzer等[4]指出,活力和个体发展会导致较高的工作效率,对比工作满意度、组织承诺等一般的态度变量,工作繁荣能更好地预测工作绩效。Paterson等[5]证实了工作繁荣对个体自我发展和任务绩效的正向影响。

1.2工作资源与积极情绪对工作繁荣的影响

根据社会认知理论,个体能否繁荣很大程度上取决于个体嵌入的工作情境 [2]。工作繁荣的社会嵌入理论模型[1]解释了工作繁荣如何从工作环境中产生,工作繁荣有部门情境特征、工作资源以及动因性工作行为等三类前因。已有研究对模型的部分因素进行了实证检验[5],工作资源对工作繁荣的影响效用还有待进一步探索。

根据资源保存理论[6],人们会设法获得、保持并保护资源,资源将对个体产生重要激励作用。基于工作需求-资源模型,工作资源指来自工作的物质的、社会的、心理的和组织方面的资源。工作资源既可以激发个体学习和个人发展的内在动机,又作为外在激励提供实现个人目标的工具性帮助和重要信息[7]。授权、社会支持、监督指导、绩效反馈和职业发展机会等工作资源有利于提升员工的工作活力[8]。按照工作繁荣的社会嵌入模型,工作场所的资源对员工工作繁荣应具有正向影响。个体在工作过程中可供利用的工作资源可以缓解工作需求的消极影响,同时有助于员工感受到工作带来的积极意义。因此,研究提出假设:

H1:工作资源对工作繁荣有显著正向影响。

工作繁荣在需要外部环境促进的同时,也需要内在资源的支撑[2]。与工作资源一样,个体资源有助于实现工作目标,减少工作要求带来的心理和生理的损耗,激励个体成长与发展[8]。积极情感资源可以提升员工对任务的关注,增加个体的动因性工作行为。拓展-建构理论[9]认为,积极情绪拓展了个体的瞬间关注和思考,使人们可以更快地从挫折和消极情绪中恢复过来,有助于建构可持续的个人资源。其次,积极情绪促进人们对目标、人群和情境的探索,拓展了个体的关注范围和行动的可能性。积极情绪为个人的成长和发展提供潜能,使个体更容易体验到活力并进行主动性学习。因此,研究提出假设:

H2:积极情绪对工作繁荣有显著正向影响。

个体情绪往往与具体情境相关联,具有较多资源和支持的工作环境,将使员工更容易达到积极的工作情绪状态。社会环境因素在与个体因素的共同作用会促进个体的工作繁荣和资源拓展。情绪状态可以起到一种心理机制的作用,将工作中的资源因素与员工的工作繁荣联系起来。因此,研究提出假设:

H3:工作资源通过积极情绪的中介作用显著正向影响员工的工作繁荣。

1.3工作繁荣对创新绩效的影响

工作中的繁荣是高生产性的,当个体得到繁荣发展时,他们会认为他们在自我知识增加和工作有效性提升方面都得到拓展。组织中富有精力的员工有较高的工作绩效,在工作中经历更多学习的员工更有可能为了绩效提升而采取不同的学习方法,这种学习会涉及如何在工作中有更多产出的新技能、新能力以及新知识[4],从而促进员工创新。工作繁荣在创新和创造性的思想的产生过程中其关键作用。因此,研究提出假设:

H4:工作繁荣对员工创新绩效有显著正向影响。

员工感知到的资源支持是激发员工创新的重要组织因素。组织可用于支持特定领域创新的资源投入将导致员工的创新绩效提升[10]。工作情境中的资源可以激发员工的工作动机,让员工对创新产生更大的积极性。而且,拥有充足工作资源的个体更有能力获得资源,这些工作资源产生对个体更大的资源增量,增加繁荣的主观工作体验。感受到进步和能力增强的员工更容易投入到创新工作中,进而产生更好的创新绩效。

积极情绪会促进个体的发散性思维,提供创造力,其拓展功能可以增加个体即时的思维-行动范畴,增强认知灵活性,扩大个体的认知范围,使人们对新思想和新活动保持开放的心态,并且比平常更具有创造性。积极情绪在拓展个体情绪体验的同时,建构持久的个体资源,使个体的活力和创新动力产生螺旋式上升,增进了个体繁荣与发展,从而实现持续的创新绩效。因此,研究假设:

H5:工作资源通过工作繁荣显著正向影响员工的创新绩效。

H6:积极情绪通过工作繁荣显著正向影响员工的创新绩效。

2 研究方法

2.1 样本与程序

研究向广州、深圳、珠海、佛山等地高科技企业知识型员工及其主管发放问卷。员工问卷包含填写人情况部分、工作资源、积极情绪和工作繁荣量表。主管问卷即创新绩效量表,在员工填写问卷一个月以后发放给对应主管,要求主管根据员工过去一个月的工作表现评价其创新绩效。共发放问卷434组,回收397组,剔除填写不完整等无效问卷,剩余有效问卷380组,问卷有效率87.9%。

有效样本中,男性占56.2%,女性占43.8%;年龄介于22至51之间,平均年龄约31岁。学历方面,有3%为中专及以下学历,10.5%为大专学历,60.8%为本科学历,25.7%为硕士或以上学历;研究对象受教育程度较高。工作职位方面,48.5%为基层员工,基层管理者占15.7%,专业技术人员为35.8%。

2.2 变量测量

研究采用国内外成熟量表对各主要变量进行测量,问卷统一采取李克特五点计分法计量。工作繁荣测量基于Porath等[3]研发的工作繁荣两维度量表,量表包含10个题项,前5个题项用于测量学习维度,后5个题项用于测量活力维度。最终量表的总信度α=0.843,其中活力维度α=0.739,学习维度α=0.802。

对工作资源的测量采用Xanthopoulou等[8]的量表,共17个题项,包含工作授权、社会支持、监督指导、绩效反馈和专业发展机会五个子维度,本研究中该量表信度为α=0.794。积极情绪采用Watson等[11]编制的正性负性情绪量表(PANAS)中的积极情绪维度,共10个题项,由员工根据过去一个月内的感受判断每种积极情绪在工作中出现的频率,本研究中α=0.704。创新绩效的测量引用韩翼[12]开发的创新绩效量表,本研究中α=0.817。

3数据分析与假设检验

研究采用 SPSS18.0 和 AMOS 18.0 进行统计分析。首先采用验证性因素分析考察变量的区分性,然后对各变量进行描述性统计分析,对变量间的关系进行相关分析。在相关分析基础之上进行模型拟合检验,采用结构方程模型考察了工作资源、积极情绪、工作繁荣和员工创新绩效之间的关系,并根据Bootstrap分析的结果检验中介效应,确定路径模型。

3.1 共同方法偏差

尽管研究分别从员工和主管两个来源获取数据,但员工问卷部分仍源自同一时点的同一来源,共同方法偏差可能影响结果。因此,采用Harman单因素检验方法对共同方法偏差进行检验,结果表明员工问卷中单一因子解释的方差变异量为23.376%,不占大多数,说明数据没有明显的共同方法偏差问题。

3.2 效度分析

研究对各量表进行验证性因子分析以确定测量量表的聚敛效度。由表1可知,除工作资源的 /df略高于接受标准外,其他指标均在接受范围之内。其他变量各测量指标均达到检验标准,模型聚敛程度可以接受。

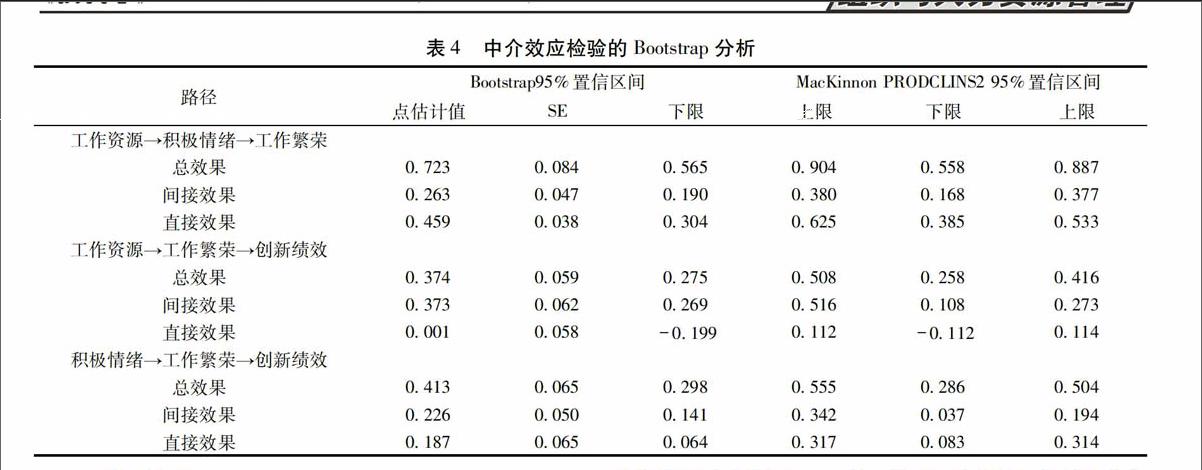

研究采用CFA验证性因素分析考察变量区分性。根据结构方程模型中的题项打包策略,将工作资源根据子维度打包成五个测量指标。在验证四因素模型的同时,进行了其他备择模型的比较,采取 /df 、GFI、AGFI、CFI 和 RMSEA 等拟合指数进行评估。由表2可见,四因素结构模型较其他模型拥有更好的拟合度,说明变量间具有较高的区分效度。

3.3 相关分析

研究检验采用Pearson相关分析方法,各主要变量的平均数、标准差以及相关关系如表 3 所示。所有变量的相关系数均小于0.75,变量之间不存在多重共线性的问题。各个变量间的正相关关系均显著,符合研究假设。

3.4 结构方程检验

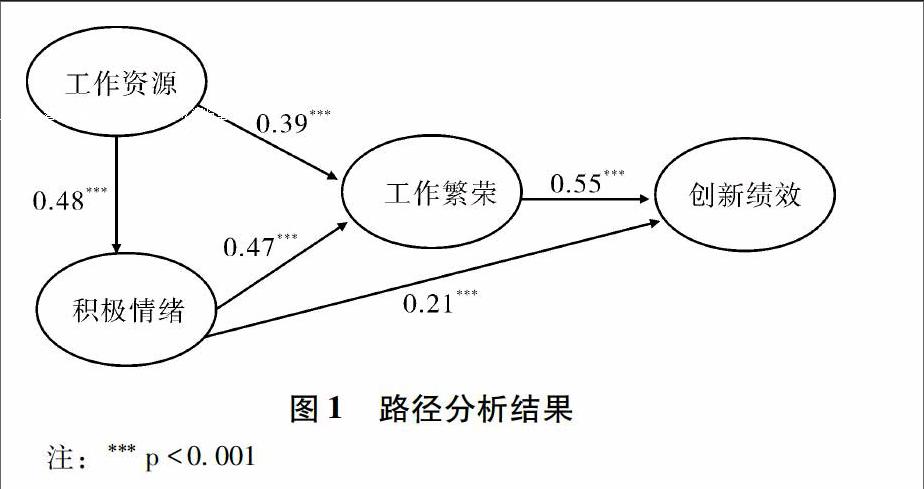

结构方程分析显示,工作资源对工作繁荣(β=0.459,p<0.001)有显著正向影响,H1得到支持;积极情绪对工作繁荣(β=0.570,p<0.001)有显著的正向影响,H2得到支持。工作资源对个体积极情绪的正向影响也显著(β=0.462,p<0.001)。考察各变量对创新绩效的影响,研究发现工作繁荣对创新绩效有显著正向影响(β=0.398,p<0.001),H4得到支持;积极情绪对创新绩效有显著正向影响(β=0.187,p<0.01)。总体路径分析结果如图1所示,对模型的分析结果发现,该模型的拟合指标均达到相应标准( /df=1.879 ,NFI=0941,IFI=0.971,TLI=0.966,CFI=0.971,RMSEA=0.037),模型拟合良好。

图1 路径分析结果

注: ***p<0.001

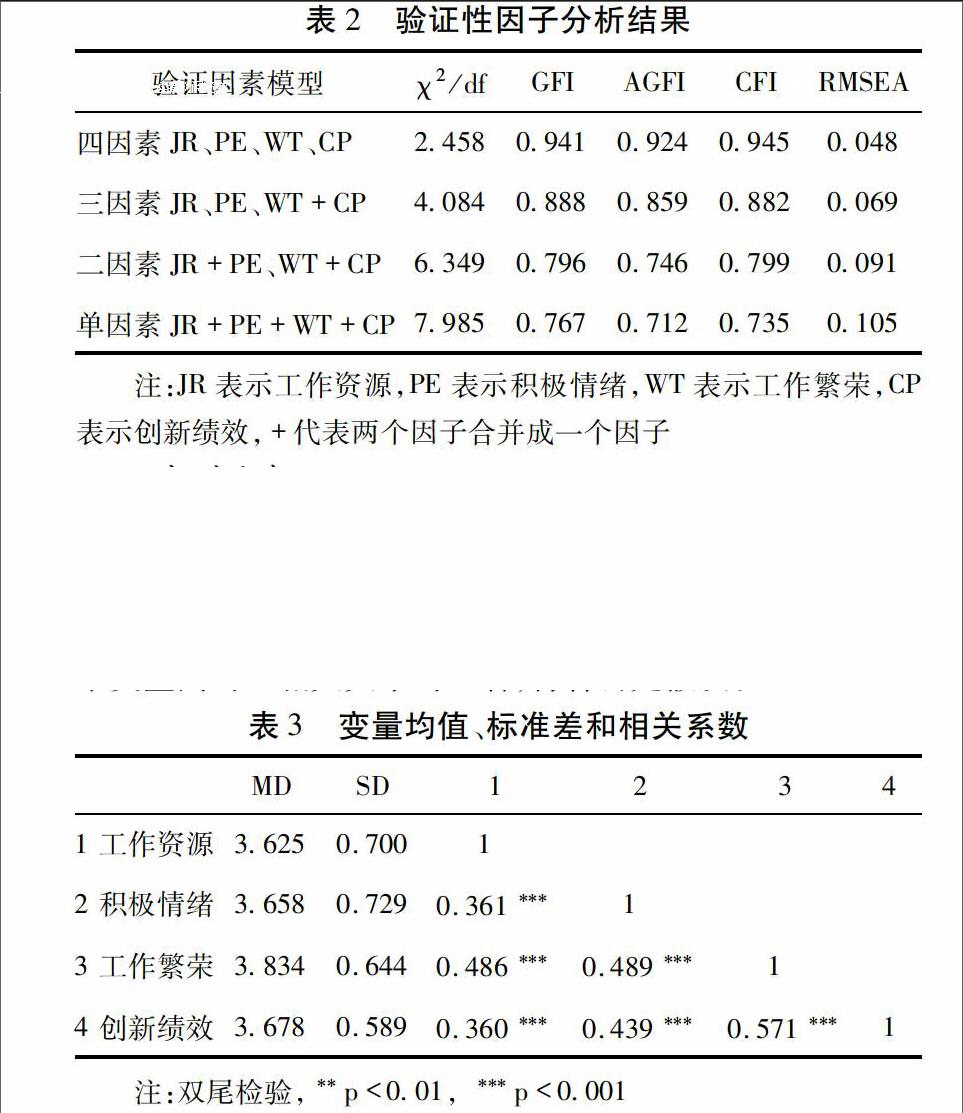

在进行中介效应检验时,为避免犯I类错误和偏态数据的影响,本研究利用AMOS进行Bootstrap,随机抽取2000个样本,检验中介效果;同时根据Mackinnon [13]提供的PRODCLIN2间接效果信赖区间的计算程序,重新计算间接效果信赖区间。数据结果如表4所示。首先检查自变量与因变量间的总体效果,各路径中总体效果存在,表示有可能存在间接效果。进而根据间接效果在95%置信区间是否包含0判断中介效应是否显著。最后,检查各路径的直接效果,如果直接效果比总效果小但显著,则为部分中介效果;结果不显著,则为完全中介效果。由此可见,积极情绪在工作资源和工作繁荣间起部分中介作用。以工作繁荣为中介,工作资源对创新绩效的直接效果在BC 95%置信区间包含0(-0.199至0.112),直接效果不显著,工作繁荣在其中起完全中介效应。积极情绪对创新绩效的直接效果在95%置信区间未包含0(0.064至0.317),直接效果显著,工作繁荣在其中起部分中介作用。

4 研究结果与启示

研究从积极组织行为学的视角出发,探索并检验了工作繁荣的影响因素及其对员工创新绩效的影响效果,通过对工作资源和个体积极情绪产生创新绩效结果的分析构建了一个基于工作繁荣的中介机制模型。研究检验了工作繁荣的社会嵌入模型中工作资源对工作繁荣的影响,搭建了个体积极情绪对工作繁荣的影响路径,证明积极情绪资源是工作繁荣发展的显著预测变量,明确了个体资源对工作繁荣的重要影响。研究结论清晰的表达了工作繁荣的产生机制,为理解工作环境是如何积极的影响员工工作繁荣提供了良好的视角。研究结论对员工创新研究进行了有意义的补充,显示出工作繁荣是员工创新绩效的直接动因,揭示了工作资源和积极情绪影响员工创新绩效的内在机理。工作资源激发了员工的工作繁荣,而工作繁荣作为一种正向体验,体现了工作中的较高的学习水平和对工作的活力与投入。研究也验证了积极情绪对员工创新的影响,积极情绪可以扩展个人的思维活动,有利于建立长期的个人资源,对员工创新绩效具有显著正向作用。

研究结论为以创新为导向的企业管理实践提供了可靠的证据,有一定的解释和借鉴作用。研究说明,工作资源和个体资源创造出繁荣的员工。管理者不能仅仅关注员工现实的工作绩效,而应关注员工的活力水平和其在工作中的学习程度,评估员工的工作繁荣情况。充足的工作资源激发员工对创新的投入和活力,促使员工产生有益于组织的创新行为。研究结果证实了工作资源的提供作为组织的内在激励手段对组织创新的重要促进作用。企业应通过调整工作分配、任务安排、提供职业发展机会等方式优化工作资源,为创新人才提供支持性的组织资源保障,为员工恢复活力并持续学习创造机会,从而更好地提升员工的创新工作绩效。研究为将情绪管理纳入到创新管理工作提供了理论支持。除了通过资源支持来提高员工的创新行为,管理者可通过员工情绪管理推动员工创新行为[14]。工作情境中员工的积极情绪有利于员工的繁荣与发展,对组织而言具有长期的适应价值。组织应注重员工情绪感受,创造资源丰富的工作环境和良好的情绪氛围,设置培训以有意识地增强员工的积极情绪与工作态度,使员工达到更高水平的工作繁荣状态,创造更多的创新绩效。

研究在样本收集和研究设计上存在一定不足。研究样本来源于广东省内企业,虽然这样能较好地域因素对研究结论的影响,利于提升研究的内部信度,但也在一定程度上抑制了研究的外部效度。另外,纵向调查的配对数据收集的间隔时间仅为一个月。繁荣反映的是个体持续的发展和变化,应开展长期的跟踪调研,以便更好地确认工作繁荣及其相关变量间的因果关系。未来研究还可扩展工作繁荣的前因研究,重点关注促进工作繁荣的个体资源,深入探讨个体如何塑造工作情境,创造产生繁荣的资源。工作繁荣不仅仅限于个体,在集体和组织层面上的繁荣蕴含的意义和影响效果应是未来重要的研究视角。

参考文献

[1] Spreitzer G, et al. A socially embedded model of thriving at work[J]. Organization Science, 2005, 16(5), 537–549

[2] 韩翼,魏文文. 员工工作繁荣研究述评与展望[J]. 外国经济与管理,2013,8:46-62

[3] Porath C, Spreitzer G, Gibson C & Garnett F. Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical re?nement[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012,33(2), 250–275

[4] Spreitzer G, Porath C & Gibson C. Toward human sustainability[J]. Organizational Dynamics, 2012, 41(2):155–162

[5] Paterson T, Luthans P & Jeung W. Thriving at work: Impact of psychological capital and supervisor support[J]. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35, 434–446

[6] Hobfoll S. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress[J]. American Psychologist, 1989, 44, 513–524

[7] Schaufeli W & Bakker A. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25, 293–315.

[8] Xanthopoulou D, Bakker A, Demerouti E, Schaufeli W. Reciprocal relationships between job resources, personal resources,and work engagement[J]. Journal of Vocational Behavior,2009,74 :235–244

[9] Fredrickson B. What Good Are Positive Emotions?[J]. Review of General Psychology,1998,2(3):300-319

[10] Amabile et al. Assessing the work environment for Creativity[J] . Academy of Management Journal, 1996, 39(5):1154-1184

[11] Watson D, Clark A. Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1988,54(6):1063-1070

[12] 韩翼,廖建桥,龙立荣.雇员工作绩效结构模型构建与实证研究[J].管理科学学报,2007,10( 5) : 62-77

[13] MacKinnon D and Fritz M. Distribution of the product confidence limits for the indirect effect: Program PRODCLIN[J]. Behavior Research Methods, 2007, 39 (3), 384-389

[14] 李悦,王重鸣.程序公正对创新行为的影响:积极情绪的中介效应研究[J].软科学,2012,26,2:79-83