立新实小:劳动为教育开新路

2015-07-27冀晓萍魏永生

冀晓萍 魏永生

黑龙江省牡丹江市立新实验小学(以下简称“立新”),是一所劳动教育老牌名校。

说它“老牌”,是因为从1958年进入校史到今天,58年跌宕起伏,劳动教育在立新从未中断。

说它有“名”,是因为立新因劳动教育多次承受令人艳羡的荣耀:

《人民日报》、《光明日报》、中央电视台、中央人民广播电台等国家级媒体先后大手笔报道立新的劳动教育经验。

1991年,时任中共中央政治局委员、国家教委主任李铁映视察立新时高度评价它是“全国教育战线全面贯彻党的教育方针的一面旗帜”。

2001年,时任教育部总督学柳斌到立新考察时说:“如果有人问我什么是素质教育,我会告诉他立新小学就是素质教育。”

……

与此同时,立新又是一所新学校,它的每位继承者都没有躺在功劳簿上一勞永逸,而是时刻思考着如何在劳动教育上创新、出新。

常有人问:“立新为什么会如此不遗余力地搞劳动教育?”

校长隋桂凤说:“因为这是孩子成长的需要。孩子生来就热爱自然,向往创新,渴望同学间有意无意的交流……这些是规规矩矩的课堂无法给予的。而劳动教育有能力解决这些问题。”

近几年来,立新基于孩子的成长需要和课程逻辑,从劳动认知到劳动体验,再到劳动创造,全面布局,总结创设出一套资源丰富、机制健全的“劳动育人校本课程体系”。

孩子们把劳动当作“一件创造美好的事”

“孩子们享受着劳动创造的幸福生活,却与劳动形同陌路,很少去想幸福生活从何而来。”

隋桂凤认为,要建立对劳动的积极认知,必须从自我服务、家庭体验、校园岗位、社会实践等全面设计课程,让孩子们看到劳动在人生、社会发展中的关键性价值。

对于自我服务课的重视,源于多年前隋桂凤看到的一幕:一个高个子男生堂而皇之地伸出脚来,旁边的同学蹲下来给他系鞋带。

“我当时很震惊:欺负行为,在立新是绝对不允许的。”隋桂凤走上前去,真相却令人啼笑皆非:“原来,这个13岁的小伙子竟不会系鞋带。”

她调查后发现,自理能力差的现象在低年级就更为严重。为了补上自我服务这一课,让学生有目标地掌握技能、养成习惯,学校为每个学生建立了“自我服务反馈档案”。自我服务课主要在家中开展,学校要做的是督促与评价,每周反馈、总结。

期末考试后的第二天,学生要经受“自我服务技能大比武”的检阅:这一天,以学年为单位列队操场,劳动主任一声令下,学生们就要在1—3分钟内完成各自的任务:一年级系红领巾、二年级系鞋带、三年级穿理校服、四年级叠衣服、五年级洗袜子、六年级包书皮。看似简单,但要在短时间内完美呈现,靠的是日复一日的平常功夫。

家庭体验课注重贴近孩子各阶段的动作发展水平:低年段“家里的事情学着做,不给父母添麻烦”,中年段“父母的事情帮着做,争做父母的小帮手”,高年段“家里的事情抢着做,体验父母的辛苦”。

配合家庭体验课,学校开展了“当一天小管家”活动,让孩子真正去打理一家人一天的衣食住行。感恩、节约、勤劳等观念变成鲜活的现实需求教育着孩子们,化作家人眼中的一幕幕动人画面:

“我怀二胎时,正擦地板,文琪(三年级)突然跑过来说,‘妈妈,你都怀孕了,你休息,我来擦。然后,跪着把100多平方米的地板擦完,累得满头大汗,还笑嘻嘻的。”

“有一天我做完家务,小米跑过来给我捶背,还说‘妈妈,我以后天天给您捶背。她还真的坚持下来了。”

“白浩林在家做很多事,洗碗、拖地、擦玻璃、叠被,每天还帮我们准备刷牙水和牙膏。”

……

在校园岗位课程中,立新设置了纪律监督员、卫生监督员、红领巾广播员、礼仪标兵等数十个“红领巾体验岗”,让孩子们参与学校管理,初步体验劳动岗位的责任感和价值感。

社会实践课程的设计既突出了体验,又注重实践。

“陪父母上一天班”活动是立新每年五六月份的常规项目:工作日,中高年段每班每天派一人到父母单位或父母介绍的单位体验一天,并完成一次访谈,了解这个岗位对人才有什么要求、对人类有什么贡献等,回来后形成报告,在班队时间召开“我的社会实践体验小小发布会”与大家分享。

“我们希望这种体验能打破学生对职业的概念化认识,触发学生对职业生涯规划的思考。”隋桂凤说。

立新还跟社会单位合作,组织学生到部队、造纸厂、污水处理厂、药厂、奶牛场、飞机场、高校实验室等校外劳动基地参观;组织学生担任牡丹江博物馆解说员、牡丹江图书馆管理员,定期服务;组织学生与农村同龄人同吃同住同劳动……

不必说教“爱惜公共设施”“珍惜盘中餐”“保护自然环境”……因为孩子们已经体验到了,感触到了。立新的孩子已经把劳动当作“一件创造美好的事”:主动为小区扫雪,每天帮助独居老人把垃圾拎走……流动的校服是对立新劳动教育实效最好的宣扬。

劳动技术教育不仅是已有知识的综合运用,还是新知识、新能力的综合学习

在立新人看来,劳动教育不能停留在劳动情感和浅层次认知上,劳动教育要深入下去,必须让学生去琢磨知识与劳动的关系。

如何达成?“六园”“六室”课程中“做中学”和学科渗透课上的“学中做”在立新相向而行。

像多数城市小学一样,立新的校园面积不大,但他们极尽能事,在教学楼前的狭长地带开辟出了“六园”:果树园、百花园、蔬菜园、农作物园、葡萄园和小动物园。孩子们在“六园”中,通过基地观察、劳作来“了解植物生长的一般过程”“掌握简单种植饲养的方法”。

基地观察课按各年段的认知水平和兴趣点,设置了六个主题:一年级是“开启园林王国的金钥匙”;二年级是“探求花卉世界的奥秘”;三年级是“品味种植蔬菜的艰辛”;四年级是“共享农作物丰收的喜悦”;五年级是“期盼硕果累累的金秋”;六年级是“传递一份生物科学的答卷”。

一到春天,“六园”焕发生机,孩子们拿起铁锹,翻土、捉虫、施肥、除草、剪枝,看着幼苗萌发、爬蔓儿、开花、结果。孩子们问:“为什么玉米、豆角要播种,茄子、辣椒要育苗,韭菜不用种自己就能长?”……一个个小问号把孩子们带进了生物知识王国。

采摘季,采摘量大的时候,“六园”指导老师会组织孩子们到校外菜市场售卖。为了合理定价,孩子们会先到市场上跟同类商品比较品质,再借来电子称或包装起来论个卖。讨价还价、加减乘除不敢出错,因为售卖所得还要给小动物园里的火鸡、孔雀、兔子和鸽子们购买过冬口粮呢。计算派上用场了,孩子们知道数学重要了。

“六室”是立新实现“进行简单的工艺品和技术作品的设计与制作”等课标内容的依托。学生社团形式的技能训练课就在这里对学生进行基本的劳动技术启蒙。

插花室里,孩子们用自制的手工花练习,待到花繁叶茂时,就用真花真叶做盆景。立新的走廊里、会议室里、办公室里,学生的插花作品是最好的装饰。

无土栽培课室里,学生们配兑各种营养液,在瓶瓶罐罐里种洋葱头、白菜根、养殖花卉,观察水培植物生长的奥秘。

烹饪室里,使用炉灶、擀拉面、做寿司、包饺子、简单熘炒等都是必学技能。一年下来,学生都能独立做出一桌营养美味的餐食。

陶艺室里,学生使用拉坯机学习泥塑、制陶。

电器拆装课上,家用电器在学生手中拆拆装装,既满足了好奇心,也接触到了导电、传声、信号等基本的技术。

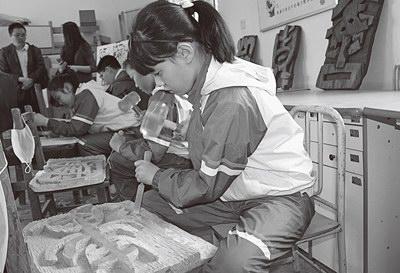

木工室里,孩子们学着用基本的工具修理、制作桌椅板凳等小物件。打好木工基础后,孩子还可以跟专业教师学习木刻。牡丹江市木刻学会就成立于此。

就像隋桂凤说的那样:“劳动技术教育不仅是已有知识的综合运用,还是新知识、新能力的综合学习。”木刻不是一件容易的事情,它需要融入书法和绘画艺术。要刻一个字,学生得先在纸上设计,再去学习、琢磨甲骨文、篆书中这个字的写法。但木刻教师王爱雪发现,“这种充满艺术感的劳动让孩子们痴迷、忘我”。

有一次,李原刻字时,锤子不小心砸到手,皮破血出。但他不吭一声,继续刻字。同学看到后喊老师。李原不高兴了:“喊什么喊,不就出点血吗?”王爱雪赶紧过来给他包扎,李原却说:“没事儿,就是破点皮,马上要下课了,我得赶紧刻。”为了能多刻会儿,孩子们还纷纷请求王爱雪中午开放木刻室。

而学科渗透课注重的是“学中做”,把学科知识落到生产劳动中,回到知识的本源。

每学期初,立新都会召集所有教师将各科教材中可渗透劳动教育的内容统一标注出来,并做好一学期的活动规划上报学校。比如:数学课中学到“比例和比例的应用”时,就组织学生将课堂所学应用到劳动中,为小动物配饲料或帮二年级小同学配制水培植物所需的复合型营养液。科学课讲到“蚯蚓的习性”,就组织学生翻地,看看蚯蚓的生活是否如书上所言。

知识学习与劳动,在立新已经自然地融为一体了。

劳动教育的最高落点是创新能力的培养

“劳动教育在孩子的成長中究竟起什么作用?”

隋桂凤带着团队反复思考、研究这个问题,最终得出结论:“除了要培养好的品行、习惯、体格外,还要培养好能力。而好能力的最高落点就是创新能力的培养。”立新的创新能力培养路径有两条:班级创意课和科学实验课。

一到周五,再马虎的孩子也不忘拎着自己的“创意工具箱”来上学。这是他们上班级创意课的必要装备。

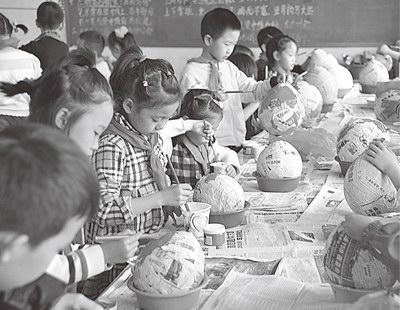

班级创意课从废物利用类、艺术审美类、科技实验类三方面规划,在43个中队全面普及,班班立项,突出全体参与。

班级创意课的课标和技术难度,对低、中、高段的要求呈逐级提高的趋势:低段要“培养学会审美动手能力,尝试创意”,中段要“拥有创意设计能力并能够将设计制成作品”,高段要“作品包含创意巧妙构思,独立完成精品之作”。

“课程的内容设计必须征求全班同学的意见,课程实施以班级授课为主,配合学年内走班。”隋桂凤说,“以此保证最大限度地尊重每个孩子的兴趣。”

“从构图到布局,再到制作完全依赖学生的创造力和动手能力。”卷纸画指导教师张灵惠说,“老师仅提出主题要求,比如这两周以花卉为主,下两周以动物为主。”

班级创意课在教上注重发现,强调顺势而为。“有位同学把草画成了蓝色。他特别喜欢蓝色,觉得小草也可以是蓝颜色的。他用蓝色的草表达他的一种喜欢和愉悦,有何不可呢?”

在孩子们手中,一捆吸管、一把冰棍棒、一截丝袜、一堆药品,变身成纸塑、蛋壳贴、数字油画、丝网花、风铃等,虽然稚嫩却充满了想象。

立新还是“中国少年科学院科普教育示范基地”,所有班级都成立了班级科研所,主要开展生物科研类、科技创新类和社会调查类三类研究。

“实验盆”是立新开展生物科研的主要载体。立新每个教室的空地、窗台上都摆满了农作物、果蔬、花卉等各类“实验盆”。种植中,孩子们遭遇的问题五花八门:

白浩霖种的仙人掌蔫了,他从网上查到可能染了炭疽病。他买来抗病毒药液,每天喷三次,仙人掌竟慢慢活过来了。

三年级的小辰跟父母去种子店,一口气说出了十多个种子名。父母以为他瞎说,店主却瞪大了眼睛:“小伙子,你是怎么知道的?”因为,在买熟种子、假种子的教训中,孩子们养成了提前查阅、主动研究的习惯。

……

在各种问题的解决中,孩子们收获了学习方法和科学思维。

孩子们小心地照料“实验盆”,心里都藏着一个“花王梦”。每年9月9日的“斗宝大会”是立新对种植实验的评价总结:先在班里比,冠军拿到年级比,年级冠军再拿到学校里比。经过唇枪舌剑、实物对比,学生投票评出优胜者。

因为教室空地有限,一些“实验盆”需拿回家种。有的“实验盆”等到“斗宝大会”时都快枯萎了,孩子很伤心但没人作假,因为每个孩子都有一本观察日记,记录着盆栽的生长阶段,还配有孩子和盆栽各生长阶段的合影,教师定期批阅。

在立新,还有8个班开设了包括三层阶梯式科技培训课程的科技实验项目:初级是科学知识普及课,突出学;中级是科技制作课,比如物理学上的声光电、化学上洗发水的制作、生物学的洋葱切片等,突出做;高级是科学研究课,集中对科技制作、科学研究感兴趣的学生进行课题指导,突出研。

创新能力培养的效果如何?隋桂凤常有意识地去收集初中的意见,他们对立新输送的学生评价是“有独到的见解”“思维方式显现独特优势”……

创造性地解决课时、评价和师资等配套难题

课程的分层、丰富,为学生全面而有个性地发展创造了丰富资源,但也给课时、评价和师资带来了巨大压力。这些问题如何解决?

“我们在开齐开满国家、地方课程的基础上,把基地观察课、技能训练课以及班级创意课排入课程表,每周一节或隔周一节,由专职劳动教师任教。”

“自我服务课和家庭体验课安排在家中完成,一周一布置、一周一反馈、一周一展评,由班主任教师负责实施。”

“科技实验课、校园实践课采取主题研究或学生社团活动的方式进行,利用校内课余时间完成。”

“社会实践课集中授课,停课一天或半天。”

德育副校长季晓荷说:“多种学习方式的合理搭配既分散了课时压力,又能保证校本课程的高质量完成。”

課程评价是劳动教育的一大难题,立新围绕“好体格、好品行、好习惯、好能力、好趋势”的育人目标,制定了可行性强的《“立新百花好少年”评比方案》,将一学期的劳动教育目标具化为含学校实践、社会实践和家庭实践3大类的30个项目,比如,每天见到老师问好、主动捡起垃圾、及时完成作业、会钉纽扣等,经自评、互评和师评,每达成3项就能评定1朵花。

“完成学校实践获得5朵花就可以申请晋级樱桃树;完成社会实践获得两朵花就可以申请晋级京桃树;完成家庭实践所有项目获得3朵花,就可以晋级丁香树。获得3种树木奖励可申请晋级杏树。”

“我们力求体现形成性评价与终结性评价的结合,突出发展性、过程性、激励性、科学性和互动性。”隋桂凤发现,具体透明的评价项目,趣味晋级方式,极大调动了孩子们的积极性。

立新的劳动教育已远远超出简单体力劳动的范畴,对师资配套要求高。立新对教师结构进行了多次优化、调整。目前,配备了6位专职劳动教师,45位兼职劳动教师(主要是班主任),8位科研基地科研人员。

“51位专兼职教师来自不同学科,我们一方面请农经专家对他们进行培训,补足专业知识。一方面在教师中树立模范,以点带面。”

对这些兼职劳动教师来说,要挑起学科教学和劳动创意课的双重重任,工作量大。如何调动他们的积极性?

“我们靠的是多年劳动教育的文化认同和成熟的工作机制。”组织上,隋桂凤亲自挂帅,建立了一支由校级领导、中层干部和班主任及科任教师组成的智囊团,经常性地研究课程内涵建设,解决出现的难题并及时总结好做法、好典型。

“学校统筹设计劳动教育短、中、长期发展规划,并分解为每学期各部门的具体目标任务,具体到每个岗位、每次实践活动和思想渗透、每个管理制度的出台和考核评价的落实上。”

“我们还确立了问岗位、看态度,问责任、看担当,问实效、看业绩的考评体系并制定了考核细则。加大对研究基地骨干教师的奖励倾斜,加大力度表彰奖励对劳动教育做出突出贡献的教师。”

除此之外,立新还组织具有各种专业背景的家长,建设了一支高素质的校外辅导员队伍,参与到课程建设当中。但家长的流动性影响了课程的稳定性和质量,立新主动找到辅导员所在的单位,建立长期合作关系。

多元、开放的师资构成,灵活地解决了师资难题,保证了课程的高效落实。

立新把劳动教育搞得风生水起,他们靠的是什么?

如果用一句话概括,那么应该是:始终保持对教育的独立思考,并创造性地解决问题。