如何实施海洋教育课程

2015-07-27郭妙琴

郭妙琴

党的十八大报告提出了“建设海洋强国”,前不久公布的“十三五”规划建议中再次提到这个战略。实现面向未来的国家战略,教育是重中之重。

从国际上看,各国都十分重视现代海洋教育。2004年,美国国会通过的国家海洋政策报告《21世纪海洋蓝图》就专门制定了加强全国海洋教育的政策。

英国也在中小学“国定课程”中全面实施海洋教育,政府规定“国定课程”中的海洋教育并具体设置出各阶段的具体目标。除此之外,英国很多相关机构,都密切配合“国定课程”提供海洋教育内容。

邻国日本也非常重视海洋教育,中小学教科书中海洋知识相关内容总体上约占20%,近年来还在不断强化。

事实表明,实施海洋教育,学校课程成为关键一环。

正是在这个大背景下,浙江省舟山市普陀区沈家门小学开发了“海纳”校本课程体系。

我们取“海纳百川”之义,课程以现代海洋教育为主要内容,以培养海洋气质、海洋意识、海洋精神、海洋能力为目标,从人的整体素质结构出发,将海洋元素融于学生的德育、智育、体育、美育和劳动技术教育中,走出了一条独特的海洋教育之路。

顶层设计回应人的整体素质发展

开设校本课程,可以是从项目出发,也可以是从课题出发,还可以是从特色出发,但是我们认为,无论什么出发点,必须回应学生当下的生活和社会发展需求,必须回应人的整体素质结构。

关于“海纳课程”的顶层设计,我们有过一番“计较”。

课程的目标,我们定位为培养学生热爱海洋的情操与增进探索海洋的兴趣,进而培养学生探索海洋领域,解决海洋问题的能力,形成海洋精神与价值观。

具体到课程内容,兴趣是最好的老师,因此课程内容能否激发学生主动学习、探究的兴趣,成为有效实施课程的关键。

经过多方论证,在内容选择上,我们首先打开视野,扎根舟山本土,又不囿于舟山,对课程内容的多样性进行丰富,从情感、态度的养正出发,培养学生爱海、护海、亲海、善海的意识以及像大海般博大、宽广、深邃的情怀。

海洋素养是一种综合素养,综合素养的获得最有效的途径是实践,实践的前提是学习方式的转变。“海纳课程”面向每一位学生,要让他们都有机会参与特色教学和综合实践。

我们将课程内容与学生生活、现代社会和科技发展联系起来,引导学生在活动中发现、探索,产生自己感兴趣的问题,挑战想完成的任务。概括起来,就是通过学习方式的变革,在合作、探索、体验等活动中拓宽学生的海洋知识面,树立起热爱海洋、捍卫祖国海疆的意识。

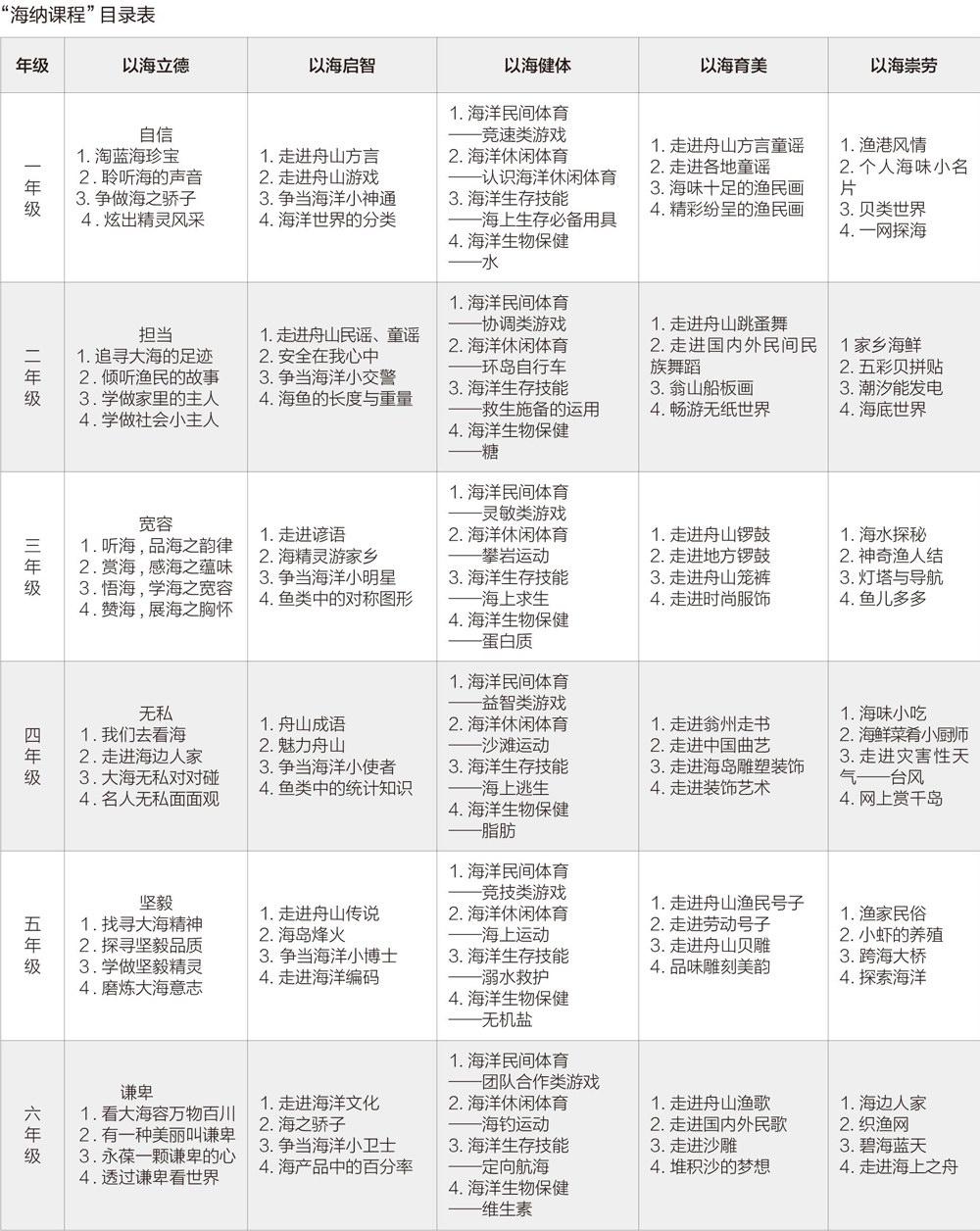

除了关注学生学习兴趣和经验,课程更应该回应人的整体素质结构。我们提炼出现代海洋人才必备的基础素养和能力:自信、担当、宽容、无私、坚毅、谦卑。围绕这些基础素养,从横向上开设了以海立德、以海启智、以海健体、以海育美、以海崇劳五个篇章,每个篇章五个单元,每单元四课,完成时间是一个学年,纵向上从一年级至六年级逐渐上升。(见课程目录表)

纵横交互的活动构成课程主线

开放性、综合性活动是“海纳课程”的主线。

我们设置了以“雏鹰争章”为载体的课程模式:蓝色彼岸(活动目标)——海燕导航(活动要求)——雏鹰冲浪(活动体验)——精灵拾贝(活动收获)——海阔天空(活动分享)——海星闪闪(活动评价)。

“目标引领—活动体验—分享呈现”是最基本的课程实施流程。“海纳课程”学习主要由三大板块组成:

第一板块为目标引领——导航学生探索活动。

在海洋教育活动的主题与目标确定之后,教师引导学生讨论交流,从不同视角细化目标,最后形成一个个具体的任务专题,使整个主题活动有明确的目标导向。经过协商,由学生自主确定活动任务,自主活动增强了学生的使命感和责任感,具体的任务专题也增强了活动的有序性和实效性。

在活动之前,教师尽可能多地提供有关主题活动的资料,以引导学生有方向、有针对性地开展活动。

第二板块为活动体验——拓展学生动手动脑的空间。

学生在“雏鹰冲浪”中尽情走向广阔空间,通过多种途径收集相关的工具、材料,整理资源,如上图书馆、上网查找有关知识,从家中、超市、社区等收集材料,通过实地考察、采访等等,获取大量的材料,准备各种材料,既为海纳课程活动作好充分的准备,又锻炼了自己的实践活动能力。

根据每次活动的主题,学生以亲身体验和实践进行整理、创作与本次主题有关的作品,即“精灵拾贝”。可以是课题小报告、模式小制作、电脑小报、创意绘画、影像资料,等等。在完成主题活动后在组内、班级进行交流,进一步改进作品。

第三板块为分享呈现——充分展示学生学习成果。

通过一周左右的“冲浪”“拾贝”等活动,学生在课堂里与伙伴们交流自己的活动成果。展一展、说一说、演一演,做一做、比一比、赛一赛等等,形式不拘一格。学校也为学生设立多种成果展示平台,如学校科技室、科艺长廊、班级争章台等等,都是展示成果的平台。

围绕着主题,以学生真实生活中产生的问题为研究对象,通过调查、访问、实验、考察等方式,使学生在真实问题解决过程中获得积极体验和丰富经验,形成社会关爱和责任感。

从人的整体素质结构出发,“海纳课程”突出活动主线,指向的是未来现代海洋人才必备的综合素养和能力。

改造课程时空,发挥整合优势

“海纳课程”五个篇章的内容与国家课程的相关科目一一对应,有些内容可有机融入国家课程的学习中,既是对国家课程的补充和拓展,又是对校本课程的巩固与延伸。比如“以海立德”篇对应着思品课、班队课,“以海启智”篇对应语文、数学课,“以海健体”篇对应体育课,“以海育美”篇对应美术、音乐和舞蹈课,“以海崇劳”篇对应科学课、劳技课以及地方课程,并且在此基础上又打开视野,培养爱海、护海、亲海、善海的海洋意识。

以各年级“以海启智”篇第一课为例,对应的是语文学科,一年级是“走进舟山方言”,学说家乡话;二年级是“走进舟山民谣、童谣”,并拓展其他地区的民谣童谣;三年级是“走进谚语”,以舟山谚语拓展其他谚语;四年级是“舟山成语”,五年级是“舟山传说”,六年级是“海洋文学”。

从方言到文学,认识程度逐级上升,学习要求不断提高。每一项学习既立足本土,又拓展开去。国家课程的地方化开发与校本课程在资源交叉层面的研究,弥补了“海纳课程”一周一两次的时间局限,使海洋教育贯穿、融入学校生活的全部。

如此上下贯通、纵横连接,逐步培养学生认知、亲近、热爱、保护海洋的意识,从而达到海洋教育的目的。

“海纳课程”内容的多样性决定学生学习过程中学习方式的多样性和体验感悟的多样性。

内容上,其综合性、丰富性有效地突破了国家课程分科教学的局限性。形式上,小组之间、小组成员之间的社会化分工与协作,独立探究与合作成为问题解决的主要方式。

以主题活动为主线的学习不再局限于课堂时空,冲破了学科课程的封闭、割裂,课程逐渐走向民主、开放,师生最终成为课程的创造者。

随着对课程内容的重新结构化,我们对课程时空的改革也提上议事日程,校本课程的时间保障成为课程实施的必需。

我们把每周五整个下午的课设置为“海纳课程”的时间,开设点面结合的“长短”两节课。短课20分钟,是立足海洋、立足本土的一个点;长课50分钟,以点带面。每一个主题以长短两课为一个完成的单位时间,时间跨度为一周,即第一周为短课启动,通过一个星期的实践活动,于第二周的長课进行汇报展示。

短课围绕一个主题,提出综合性实践活动的内容、要求、活动建议等。长课我们定位于让学生放眼一片天。通过一周时间的活动,学生以各种方式汇报活动的结果和收获,可以是活动资源的再创作,可以是成果汇报展示等,如此长短交叉、点面结合,既给了孩子们研究的方向,又提供了广阔的认知天地。