被劫持的邮轮和地板上的肖像

2015-07-22司马勤

司马勤

上个月,我特别调整繁忙的国际行程,刻意腾出时间,确保自己可以观赏纽约演出的《克林格霍芬之死》(The Death ofKlinghoffer)。很多人想说服我别去看演出,他们的作为反而激发我必须去看个究竟。

几个月前,我在这个专栏里曾经提到大都会歌剧院决定取消原定的《克林格霍芬之死》高清现场直播(Live in HD)——这个妥协构想拙劣,目的是为了平息一些犹太组织批评歌剧有“反犹太”意味的指控。大都会歌剧院总经理彼得·盖尔伯(PeterGelb,请不要忘记他也是犹太裔)当时声称,他作出这个决定,是为了避免给欧洲的反犹太运动火上加油。可是,从我的角度来看,这个决定更显得像盖尔伯当时希望仓促了事。不让任何事情令他分心——他那时的当务之急,是大都会工会威胁罢工的危机。要是真的罢工的话,大都会歌剧院的整个演出季,不只是《克林格霍芬之死》就全都变成泡影。

最终,工会没有罢工。事实上,工会成功地争取到他们大部分的要求;盖尔伯到头来更像一个被迫退让的弱敌。这些事实,都可能导致后来反对《克林格霍芬之死》运动的连环炮轰。

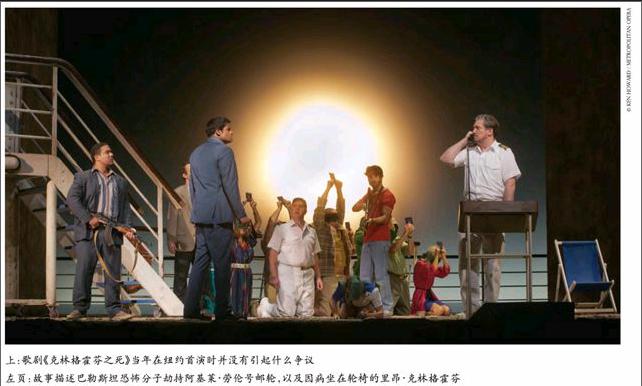

让我们重温一下——也让我旧事重提——这部歌剧当年在纽约首演(那是23年前的事了,当时我也在场)没有引起什么争议。是的,某些人感到不满,因为故事描述巴勒斯坦恐怖分子劫持阿基莱·劳伦号(AchilleLauro)邮轮,以及因病坐在轮椅的里昂-克林格霍芬(Leon Klinghoffer)被杀的情节,这些都是史实。当时,克林格霍芬的遗孀与女儿声称,她们不希望自己的家族悲剧,每天每晚都重演在买票观众们的面前。可是事实上,除了几个激进作者撰文批评歌剧故事取材,没有很多的反对声音。

一直以来,这部歌剧在美国以外的地方演出,都没有引起什么麻烦。搬演在大都会歌剧院的制作由汤姆·莫里斯(TomMorris)执导,年前在伦敦英国国家歌剧院早已演过。大家恐怕低估了美国如何看待变幻无常的中东政局,尤其是2001年“9·11”恐怖事件直至本年在加沙地带(Gaza)发生的领土冲突。

如果盖尔伯以为取消《克林格霍芬之死》高清直播可平息抗议人士,他的想法大错特错。抗议团体在大都会演出季开幕那天开始,在场内外就扰攘了无数遍,尽管开幕选演的剧目——詹姆斯·莱文指挥莫扎特《费加罗的婚姻》——与巴勒斯坦恐怖分子或者美籍犹太裔被害者都拉不上一丁点关系。直至《克林格霍芬之死》首演当晚,舆论越见激烈。某些参与演出的艺术家说,他们甚至接到威胁的讯息。盖尔伯更被指控,说他接受恐怖分子在金钱上的资助。喜欢在媒体曝光的政客也乘虚而入——他们包括纽约前市长鲁多夫·朱利安尼(Rudolph Giuliani)、前纽约州州长大卫·帕德逊(David Paterson)、现任皇后区区长美琳达·卡兹(Melinda Katz)。可是,这些发言人没有一个真正知晓这部歌剧(其中卡兹的言论最为荒诞:她“个人对这部话剧感到被冒犯”。她难道不知道这是一部歌剧?)。

所以,自问在众人喧嚣之中,我怎能错过《克林格霍芬之死》呢?抗议行列之中,没有几个人看过这部歌剧!正如香港近期的街头集会受到多方面谴责,我只愿意相信那些身体力行、亲身经历过这场运动的人所说的话。正如香港的那些群众集会,我等待首演后几天,自发性地到实地看个究竟。

大部分《克林格霍芬之死》的乐评。都仔细地论述了大都会首演的情景。当晚,有不少人在场外声讨抗议,他们试图打断演出的过程。这些评论差不多全都正面,大部分人赞叹歌剧院坚持并成功地把作品搬到纽约的舞台上。

我踏进大都会歌剧院看演出的那天,反对《克林格霍芬之死》这个运动已经被削弱了,抗议团体那种只图私利的虚伪已经原形毕露。因此,来看歌剧的观众终于可以平心静气地、不折不扣地观赏演出。只可惜,整体的演出令我感到失望。寻根问底,失望源自演员阵容,因为在我的脑海里,23年前的原班人马留下的印象太深刻了。大都会请来了艾伦·奥佩(Alan Opie)这位男中音担任男主角,他也算胜任;但是,多年前参与首演的桑福尔德·西尔樊(Sanford Sylvan)的精湛演绎,简直就是克林格霍芬的化身,显露出这个复杂人物的多重矛盾。20多年前的记忆可能退化,但西尔樊也是英国导演潘妮·乌尔科克(Penny Woolcock)专门为英国第四(Channel 4)电视台执导的歌剧电影版本的主角,所以他的演出也算名扬四海。大都会的其他演员同样都逊色于那些第一代演员。

真正的问题所在,是乐队与合唱团。大卫·罗伯特逊(DavidRobertson)指挥中规中矩,每一个音符都是正确的,合唱团更令人刮目相看(合唱团在歌剧中担纲重要部分,在歌剧的结构之中同样举足轻重,令人联想到巴赫的受难曲)。可是,他们的演绎缺少了音乐中应有的紧迫感。

亚当斯的音乐一点都不浮华。咏叹调没有什么抑扬顿挫的旋律,配器方面没有依赖任何交响效果。或者更确切地说,音乐的脉动好像有着内在的强度,而这强度一直以来都应有威胁性,好像要突围一样。当然,音乐到了最后一场,的确冲破了障碍;那正是主角被杀的场景。只可惜,大都会的演出中找不到音乐应有的紧迫感。我猜,参与演出的每一个人都好像被一连串的抗议运动吓趴了。他们可以从头到尾演出完整的歌剧(就像早前首演的评论一样),已经觉得很满足一样。

离开歌剧院的时候,我有两个特别清晰的印象,它们令我更了解这部歌剧与大都会歌剧院。尽管制作并非十全十美,演出却带来了新的音乐发现——这些都是从未听过歌剧音乐、只看过剧本字面的人无法明白的。打从一开幕的合唱段落,巴勒斯坦群众都站在道德上的高处。歌剧进展的过程中,当我们近距离观察恐怖分子暴徒般的举止,这个形象慢慢地瓦解了。以色列人一开始就像一群被宠坏了的小资产阶级,但是当他们集体受苦的时候,却保持了最崇高的尊严。

在大都会歌剧院里找不到的,就是尊严。尽管我们还得敬佩盖尔伯——他让克林格霍芬的女儿们在节目单上刊登声明(她们还是痛恨这部歌剧)——歌剧院还是要罚扣一分。为什么?歌剧院对于整个事件的处理,真的不够细心。这部歌剧描述的,是豪华邮轮中发生的杀人事件。节目单里有一则广告,竟然推销豪华邮轮假期!

盖尔伯与工会在夏季展开大战之际,他曾短暂地离开了自己的“散兵坑”,接受英国《卫报》访问。访谈中,他声称“作为一个艺术模式,歌剧现在面临危机。”报道出版后,有几位歌剧乐评家——他们之中最显赫的是担任《洛杉矶时报》首席乐评的马克·思维德(Mark Swed)——撰文批评盖尔伯。他们大致的论调是:硬要在歌剧这门艺术扣上“面临危机”的帽子,归根究底的罪魁祸首就是盖尔伯。一些心地比较宽宏的评论家提议观众应该把眼光放得更远,不要只看盖尔伯在大都会搬演那些浪费金钱的狂荡制作。“这门艺术绝对没有原地踏步,”思维德写道,“歌剧发展的进度甚至可以说蓬勃得无法控制,简直就是飞跃增长。”

虽然我从来都没有在一个杂货店、银行或者蜡像馆看过歌剧演出(思维德在文章里兴致勃勃地提出这些曾办过歌剧演出的特殊场地),但是我的确在其他场地看过另类的歌剧演出(也曾在不同刊物中发表过评论文章)。我可以列出的场地包括:歌厅、给大众开放的户外公园。说真的,在今天主流歌剧院看演出往往令我心灰意冷,于是我尽量寻找僻路上的另类制作。看罢大都会搬演的《克林格霍芬之死》后,我飞奔到规模朴素的切尔西歌剧团(Chelsea Opera)那里。

切尔西歌剧团本年度演出季的首个制作,有两部一幕剧:《酒吧地板上的面孔》(The Face on the Barroom Floor)与《诺顿皇帝》(Emperor Norton)。歌剧团选择美国作曲家亨利·莫利科内(HenryMollicone)这两部作品,凸显了这个艺术机构的两个强项:首先,《诺顿皇帝》属于纽约首演:第二,剧团挑选两部特别为年轻演员创作的歌剧,让多位年轻歌唱家有机会在舞台上一展身手。我曾经有机会到访中央城歌剧院,熟知《酒吧地板上的面孔》是特别为这个城镇而创的作品[委约的灵感源自中央城泰勒屋酒吧(Teller HouseBar)地板上的美女肖像]。这部作品在过去30多年,每一年都有在中央城演出。《诺顿皇帝》真有其人,他行为古怪、生活于19世纪的旧金山。当年,他宣布自己是美国皇帝兼墨西哥的保护者。这部歌剧是旧金山歌剧院梅罗拉歌剧计划(Merola Opera Program)的委约。这个青年歌剧演员训练计划,也是我多年关注的一个项目。

要是说切尔西歌剧团与大都会选择的方向刚好相反,那真是恰当之极。看起来,导演琳内·海顿·芬德利(Lynne Hayden Findlay)乐此不疲,欣然接受挑战,要把圣公会教堂圣坛变成泰勒屋酒吧,效果带有点反讽(令我想起一个老笑话:“无论在哪里碰到四个圣公会教徒,那就必定能找到一瓶酒”)。年轻演员处理角色干净利落,每个人的演绎都富有戏剧性。尽管演出场地是教堂,音效并不完美,但他们的吐字听得清清楚楚。作曲家自己也参与演出,在乐队中弹奏钢琴(乐手坐在台侧,因为那里没有乐池)。

切尔西的演出也令我留意到两个特点。首先,编排两部歌剧同场演出,让我们察觉到作曲家自己在风格上的发展,也让我有机会注意到两个主题的反差。两部歌剧都涉及时空交错。《面孔》描述的,是从前与今天的三角恋,而《皇帝》的主线,是在演员排练一套关于历史的话剧时,那段历史故事再现舞台上。在这两部歌剧里,从前的历史要比今天的情节更辉煌,更精彩,更引人入胜。

比时间的交错更加让人佩服的,是地点的特色。《面孔》这部歌剧历时25分钟左右,《皇帝》45分钟的进展与节奏掌控得更有把握,但是两部歌剧的重点都是把观众带进他们熟悉的地点。演出的效果可能比不上当年《托斯卡》的首演那么壮观——身处罗马的观众在舞台上看到他们熟悉的名胜地标——但是对旧金山或者中央城的观众来说,演出效果却令人觉得额外亲切、特别富有戏剧性。

相比大都会歌剧院推广的豪华邮轮,切尔西歌剧团的制作一方面更容易掌握,另一方面更少威胁性。