院校结合模式在高职高专临床医学专业核心课程教学中的效果评价*

2015-06-29张冬青

刘 彦,何 坪△,邓 宇,张冬青,张 琴

(1.重庆医药高等专科学校临床医学院,重庆401331;2.重庆市九龙坡区第一人民医院医教科 400050)

医学类高职高专院校一般多由中专院校转型而来,大多没有一定规模的附属医院,须依靠本地区的医疗机构协同完成教学任务,但学校与医院非隶属关系,仅是在协议的前提下开展工作[1]。医院的参与性、主动性和合作深度均较差,无法有效完成学生的临床见习和实习安排,故应深化学校和医院的合作,发挥双方的积极性。因此,重庆医药高等专科学校从2009年起开始在临床医学专业进行“院校结合”的人才培养模式改革,现已培养出3届院校结合班毕业生。通过对2009级、2010级、2011级临床医学专业院校结合班和平行班专业核心课程成绩比较,院校结合模式显示出了较为明显的优势,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009级选择临床医学5班为试验组(39人),临床医学1班为对照组(52人);2010级选择临床医学6班为试验组(40人),临床医学1班为对照组(46人);2011级选择临床医学5班为试验组(36人),临床医学1班为对照组(53人)。试验组和对照组的学生一般资料(性别、年龄、入学成绩、家庭环境等)比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 人才培养模式 试验组实施“1+1+1”(即一年学校教育、一年医院教育、一年医院实习)人才培养模式;对照组实施“2+1”(即两年学校教育和一年医院实习)人才培养模式。第1年为基础课程,两组均在校由学校老师统一授课;第2学年为专业课程,试验组采用院校结合模式,对照组采用传统教学模式;第3学年均进入医院实习。

1.2.2 教学方法 第2学年的专业课程学习,对照组采用传统教学方法教学,专业核心课程包括理论教学和实训教学,并按照教学要求安排1~2次医院见习;试验组采用院校结合模式,专业核心课程均由教学医院临床师资承担,在进行课堂理论教学的基础上,临床医生可根据实际需要将能够采用临床实践教学的内容尽量在临床上进行教学,并安排学生每学期每周不少于2个学时的临床实践,其中教学查房、病案讨论、书写病历、观摩手术、社会实践不少于1次。

1.2.3 评价 两组均按照学校的统一命题要求对第2学年的6门专业核心课程(临床诊断技术、内科学、外科学、儿科学、妇产科学、预防医学)进行考试。试题要求:(1)具有代表性,着重对基本知识、基本理论、基本技能进行考核;(2)符合难易适度的原则;(3)具有适当的梯度,基本题、中难度题、高难度题比例为5∶4∶1;(4)应考核该学期所学内容知识点的85%以上;(5)题型可采用主观题和客观题相结合的形式,二者比例为1∶1,类型不少于4种。考试要求:考试时学生单人单座间隔分开,2名监考老师监考,考试时间120min。考试结束后按照试题标准答案及评分标准统一教师阅卷,成绩按照百分制考量。

1.3 统计学处理 采用Epidata 3.02进行双人双录入计算机,用SAS 8.2版本进行数据的统计学分析,计量资料用s表示,组间比较采用t检验,检验水准α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 2009级核心课程成绩比较 两组在临床诊断技术、内科学、儿科学、预防医学4门课程中的考试成绩差异无统计学意义(P>0.05);妇产科学、外科学的考试成绩,试验组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

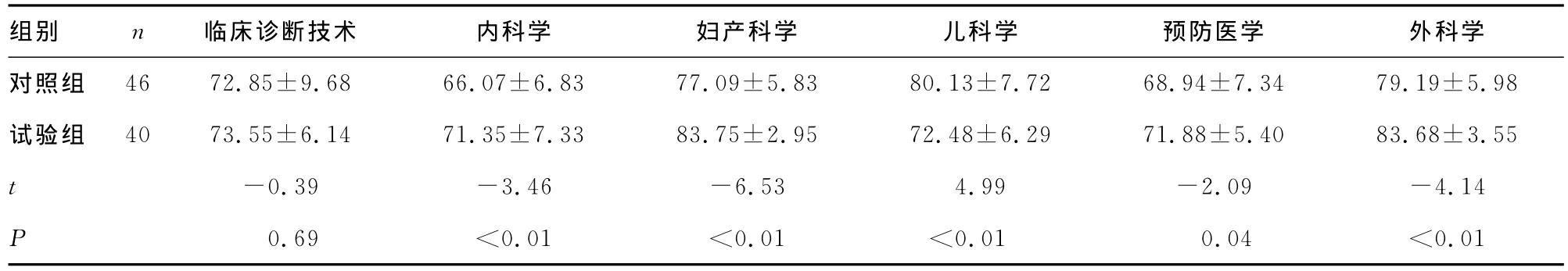

2.2 2010级核心课程成绩比较 两组在临床诊断技术这门课程中的考试成绩,差异无统计学意义(P>0.05);在内科学、妇产科学、儿科学、预防医学、外科学这5门课程中的考试成绩,试验组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

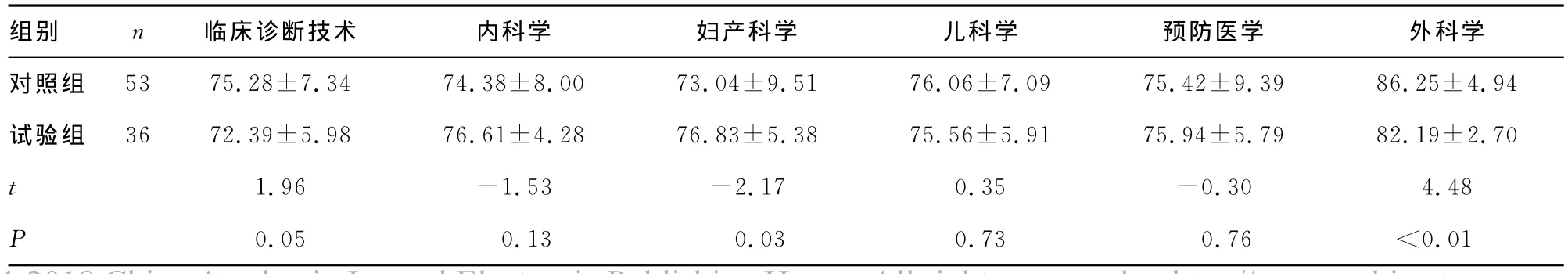

2.3 2011级核心课程成绩比较 两组在临床诊断技术、内科学、儿科学、预防医学这4门课程中的考试成绩差异无统计学意义(P>0.05);妇产科学、外科学的考试成绩,试验组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表1 2009级核心课程成绩比较(s,分)

表1 2009级核心课程成绩比较(s,分)

组别 n.09 67.94±7.96 76.77±6.79试验组 39 80.49±7.56 70.46±4.24 77.18±5.88 77.90±9.36 70.62±5.71 81.36±3.92 t 1.64 0.86 -2.05 -0.79 -1.78 -3.37 P 0.10 0.39 0.04 0.43 0.07 <0.01临床诊断技术 内科学 妇产科学 儿科学 预防医学 外科学对照组 52 82.92±6.54 71.75±8.62 73.98±8.31 76.37±9

表2 2010级核心课程成绩比较(s,分)

表2 2010级核心课程成绩比较(s,分)

组别 n.72 68.94±7.34 79.19±5.98试验组 40 73.55±6.14 71.35±7.33 83.75±2.95 72.48±6.29 71.88±5.40 83.68±3.55 t-0.39 -3.46 -6.53 4.99 -2.09 -4.14 P 0.69 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 <0.01临床诊断技术 内科学 妇产科学 儿科学 预防医学 外科学对照组 46 72.85±9.68 66.07±6.83 77.09±5.83 80.13±7

表3 2011级核心课程成绩比较(s,分)

表3 2011级核心课程成绩比较(s,分)

组别 n.09 75.42±9.39 86.25±4.94试验组 36 72.39±5.98 76.61±4.28 76.83±5.38 75.56±5.91 75.94±5.79 82.19±2.70 t 1.96 -1.53 -2.17 0.35 -0.30 4.48 P 0.05 0.13 0.03 0.73 0.76 <0.01临床诊断技术 内科学 妇产科学 儿科学 预防医学 外科学对照组 53 75.28±7.34 74.38±8.00 73.04±9.51 76.06±7

3 讨 论

教高[2006]16号文明确提出要大力推行工学结合,工学结合在医学类高职高专院校的具体表现就是院校结合[2]。院校结合模式利用学校和医院两种不同的教学环境和教育资源,实现理论教学与实践教学的无缝链接[3],将理论与实践真正结合。重庆医药高等专科学校的院校结合班改革传统的“基础-专业-实习”教学模式,注重理论教学与临床实践的紧密联系[4],充分发挥医院在临床医学人才培养中的作用,安排学生早期进入临床,通过“早临床、多临床、反复临床”满足基层高素质技术技能型人才的培养需求。

从试验组和对照组的比较结果可以看出,像外科学、妇产科学这样需要培养学生较强动手能力的课程,院校结合班的学生在医院里可以直接在教师的指导下,面对真实病例进行力所能及的操作(即早临床、多临床),通过自己亲手实践的过程加深对理论知识的理解。且院校结合班的教师多为来自临床第一线实践经验十分丰富的主治医师、主任医师[5],他们有着大量的临床资料积累,在有需要的时候还可将课堂带入病房,开展现场教学,学生更易于学习。因此在这2门课程中,3个年级试验组的成绩均优于对照组。

从国内相关研究来看,院校结合模式目前多运用于护理专业,这主要与护理学教学的关键环节就是实践,理论是实践的理论有关[6-8]。由于临床医学教育中实践是建立在扎实的理论基础上,必须先有理论知识的掌握,才能有实践操作的具体实施。所以目前院校结合模式尚未在临床医学专业广泛推行。不过,从本研究结果来看,院校结合模式在临床医学专业的实施的确有其优势所在,所以在推行过程中也可以借鉴护理专业院校结合的一些实施方法,如建立教学病房[9]、实行学习方式与临床岗位工作方式一体化[10],以及在临床实践过程中将教学中非正式的、难以明确表达的技能、技巧、经验和诀窍传授给学生等[11]。

在推行“院校结合”改革的过程中应注意以下问题:(1)医院在大学氛围、生活环境等方面不及学校,学生不易接受。(2)医生临床经验丰富,但缺乏教学经验,在教学过程中难于把握课程的重难点及授课内容的取舍,有可能偏离专业培养目标。(3)临床医生有大量临床经验的积累,授课内容丰富,但可能存在教学手段单一,方法不规范等问题。(4)各门课程教师单独带领学生进入临床,学生难于从整体上熟悉职场环境,难于形成适应自己的学习方式。为解决以上问题,可考虑:(1)院校共同指派辅导员加强学生管理。(2)院校各指派专业带头人1名,实施双带头人制,把握培养目标。(3)专兼教师深度合作,保证教学质量。(4)临床导师医教合一,突显改革优势。

[1]马如娅,董美蓉,李惠玲,等.高职护理专业院校合作人才培养方式的实践[J].中华护理杂志,2011,46(2):150-152.

[2]王银燕,蔡聚雨.高职护理专业工学结合、院校合作人才培养模式的探索与实践[J].中国高等医学教育,2009(8):79-80.

[3]田玉凤,沈曙红,王毅,等.院校结合模式在教学改革中的应用研究[J].护理研究,2009,23(27):2516-2517.

[4]De Champlain AF,Melnick D,Scoles P,et al.Assessing medical students′clinical sciences knowledge in France:a collaboration between the NBME and a consortium of French medical schools[J].Acad Med,2003,78(5):509-517.

[5]李明.借鉴法国医学教育模式提高我国临床教学水平[J].中华医学教育杂志,2007,27(5):95-96.

[6]白蓉.高等护理教育采取院校联合模式办学的优势分析[J].护理实践与研究,2011,8(6):78-80.

[7]张敏,赵润平,王慧玲.院校结合模式在高级护理专业学生培养中应用效果观察[J].护理实践与研究,2012,9(16):108-109.

[8]徐益荣,王辉,夏立平.高职护理专业工学结合背景下“1+1+1”人才培养模式的建立与实践[J].护理研究,2013,27(18):1913-1914.

[9]杨新月.院校结合模式在高职护理专业教学中的实践[J].中国护理管理,2006,6(2):14-16.

[10]张连辉.高职护理专业工学结合人才培养模式改革与实践[J].护理研究,2012,26(12):1129-1130.

[11]朱丹,陈燕华.中美护理本科临床实践环节的比较研究[J].护理管理杂志,2006,6(1):23-25.