基于形成性评估的情境适应性教学评价方案构建*

2015-06-29冉素娟邓红梅罗征秀杨春江

何 莹,冉素娟,邓红梅,罗征秀,杨春江

(重庆医科大学儿科学院,重庆400014)

现代医学教育目标为培养医学生全面发展,培养具有创新精神和实践能力的高素质创新型医学人才[1],明确提出对医学生的评价应该从罗列医学知识的考试转向良好学习能力的评价[2],评价者应通过调整评价方式来推动教学,改善、促进学生学习[3]。情境认知理论认为,学习是学习者基于特定情境对知识主动构建的过程[4]。因此,以促进学习者有效学习为目的的教学评价必须熟悉教学评价所处的整体教学情境[5]。而情境适应性教学评价能够集现代教学评价于一身,扎根于教学实践,立足于教学情境,追求真实和发展[6]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 以某高校5年制临床医学专业的临床课程教学为例,运用教学情境分析、文献分析、专家访谈等方法在临床课程的教学自然班中构建基于形成性评估的情境适应性教学评价方案,运用描述性统计方法对方案的实施效果进行分析。

1.2 方法

1.2.1 教学情境分析

1.2.1.1 课程安排特点 临床课程每次教学时间为40min,包括课堂理论教学及临床见习示教两部分。课程内容以临床基本学科知识为主,以培养学生具备一定发现问题、分析问题和解决问题的能力为导向设置课程内容与授课方式。

1.2.1.2 教学对象特点 近3年进入临床课程学习的5年制临床医学专业学生数量较多,每个教学自然班通常维持在170~200人;学生均通过医学基础综合理论测评,医学基础知识牢固,已建立初步的医学思维模式。

1.2.1.3 师资构成 课程师资由授课教师与教学专家构成。授课教师既承担教学工作,也承担医疗工作,承受着双重压力。且授课教师数量有限,师生比差距悬殊。教学专家由教研室主任、骨干教师、教务管理干部组成,承担制订评价方案、监控评价质量与教学质量的工作。除此之外,专业研究生经培训后能够辅助授课教师承担部分教学工作,作为助教投入到课程教学中。

1.2.1.4 教学资源配备 该校设立的网络教学平台能够为学生提供拓展学习与自我训练的教学资源,教师能够借助该平台引导学生掌握高效的自主学习方法,促进教学信息反馈与师生间的沟通交流。

根据上述情境分析发现临床课程如下特点:(1)课程教学包括课堂与临床两个不同的授课场所,教学环境的变化要求教学方式与评价方式均应有所调整。(2)教学对象人数多,师生间相处时间有限,授课教师不可能当面对每位学生给予有效反馈与引导。(3)师资构成一定程度上能为授课教师减轻教学压力与负担,而学校网络教学平台能够有效延伸教学时间与空间。(4)教学对象医学基础扎实,有能力适应教学评价方式改革。因此,从课程教学情境特点来看,授课教师能够在充分理解形成性评估理论、充分利用相应教学资源的基础上,在5年制临床医学专业的临床课程教学中,开展基于形成性评估的情境适应性教学评价改革,对学生的学习情况进行客观、细致地评价,促进医学生能力、素质全面培养与发展。

1.2.2 文献分析 根据《本科医学教育全球标准》、《全球医学教育最基本要求(GMER)》[7]、《本科医学教育标准-临床医学专业(试行)》,以及《中国医学教育改革和发展纲要》,梳理国际、国内医学教育标准对临床医学专业学生在知识水平与能力水平的培养目标,初步提取30项评价内容。

1.2.3 专家访谈 专家访谈以会议讨论的形式分两轮在8名教学专家中进行。第一轮访谈确定评价内容并提取观测信息。专家组成员以关注教学过程、注重学生个体能力培养为原则,依据教学大纲要求及课程内容安排特点,在初步提取的30个项目中,合并同质信息,最终确定包括学习态度、学习效果、学习能力等在内的7个部分的评价内容。并将评价内容与涉及的教学环节一一对应,提取相应观测信息。第二轮专家访谈归纳评价指标、设置指标权重,并统一评价执行标准。专家组根据教学环节的类别归纳评价指标,以“定量为主,定性为辅”、“计分操作的可行性”原则,结合该校形成性评估成绩可以达到总评成绩50%的政策规定,依据各个教学环节的学时比例,为指标设置相应权重。最后,汇总专家意见,按照可行性、可操作性的原则确立统一的执行标准。

1.2.4 数据统计 方案实施过程中由工作人员发放调查问卷,从教学感受、教学状态、学生能力,以及教学水平等方面了解评价方案的实际运行效果。其中,学生问卷179份,教师问卷32份,采取当场发放、当场回收的方式发放问卷,有效问卷回收率为97.21%。调查结果采用描述性统计分析方法进行处理统计。

2 结 果

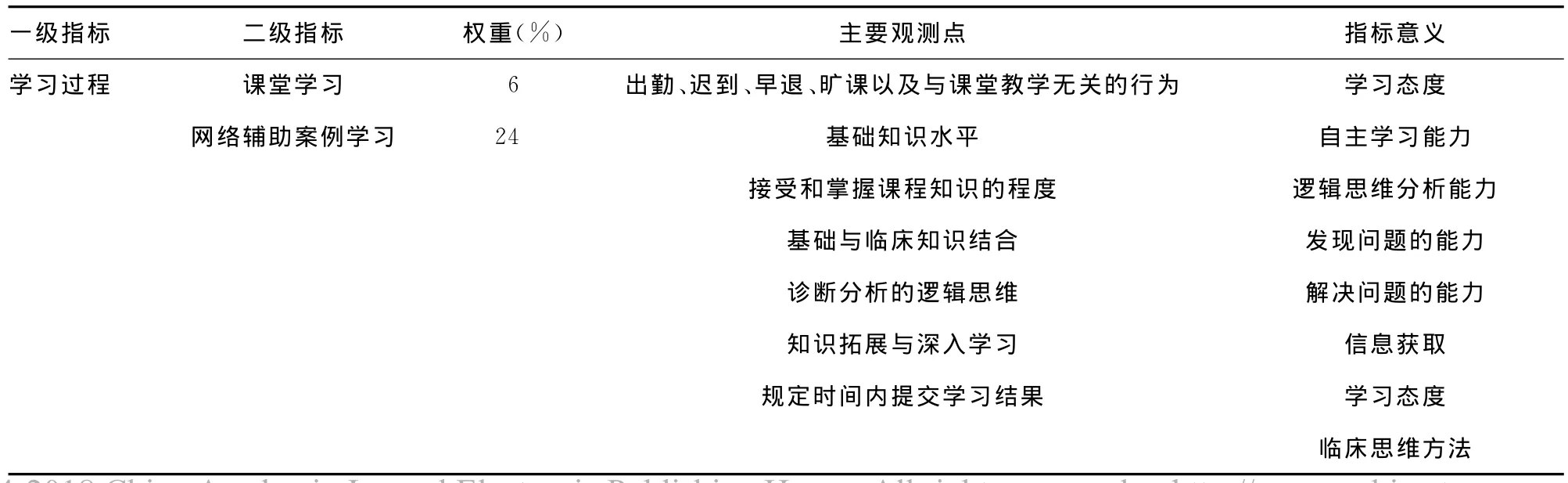

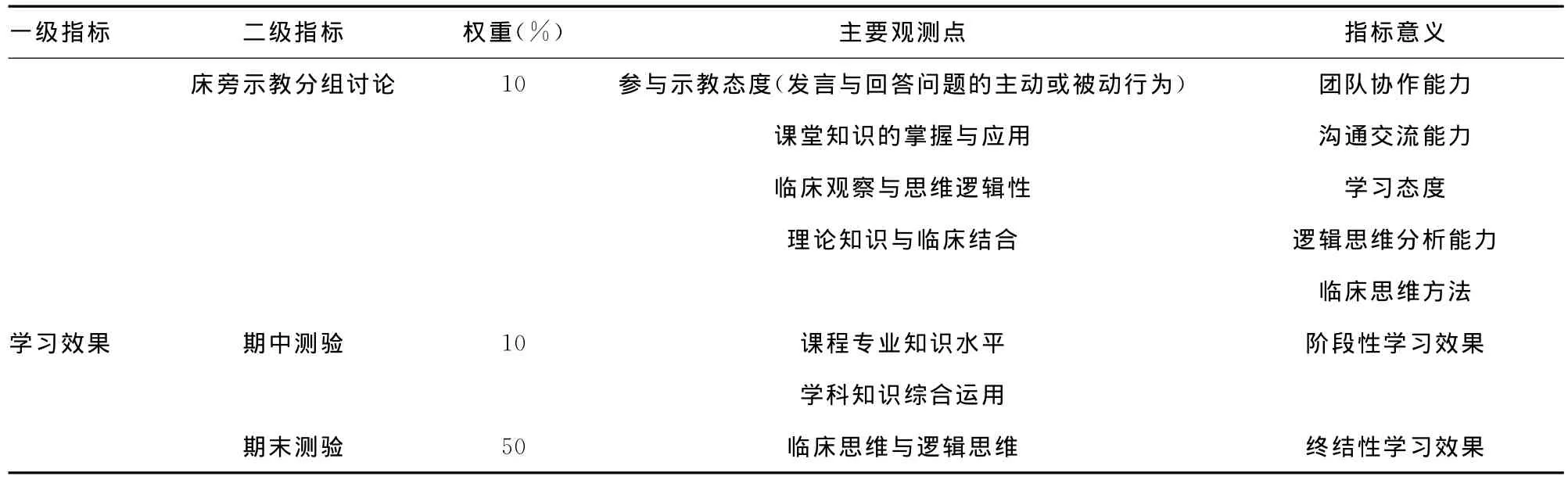

2.1 方案构建 汇总专家访谈意见后,确立课程教学评价方案。该方案以关注学生学习过程和学习效果为切入点设立两级指标,共14个观测点,每项指标均有相应权重和统一的执行标准。其中,对学生学习过程的关注包括3个方面:课堂学习、网络辅助案例学习,以及床旁示教分组讨论。该项指标运用形成性评估的评价方式,利用教学日志、网络教学平台、模拟临床案例、研究生助教等教学资源促进授课教师选择恰当、有效的教学方式,促进师生反馈交流,引导学生掌握有效的自主学习方法,促进能力培养;对学生学习效果的关注包括阶段性和终结性的学习效果测验。该项指标运用总结性评估的评价方式对学生的基础知识水平及知识的综合运用能力进行测评。因此,根据权重比例具体分配,每位学生学习临床课程的整体表现综合了上述两项指标的评价结果。评价方案具体内容详见表1。“课堂学习”的评价执行标准为,(1)旷课:扣1分/节;(2)课堂违纪(迟到、早退等):扣0.5分/次;(3)扣分总分值不超过6分。“网络辅助案例学习”评价执行标准为,(1)对学科知识的掌握情况:每份案例计0.5分,共6分;(2)基础与临床知识的结合:每份案例计0.5分,共6分;(3)诊断分析与逻辑思维:每份案例计0.5分,共6分;(4)拓展和深入学习:每份案例计0.4分,共2.8分;(5)规定时间内提交学习情况:每份案例计0.1分,共1.2分。“床旁示教分组讨论”评价执行标准为,(1)参与讨论:计0.5分/次课;(2)讨论积极,主动发言:计1~2分/次课;(3)总分值不超过10分。“期中测验”和“期末测验”评价执行标准为:卷面总分100分,按照试卷标准答案给予评分,将实际得分根据指标权重进行折算。

表1 临床课程教学评价方案

续表1 临床课程教学评价方案

2.2 实施效果 将上述评价方案在随机选取的5年制临床医学专业教学自然班实施。该班学生共179名,授课教师32名。在实施过程中通过问卷调查发现,通过该评价方案的引导,60.0%的授课教师较以往更关注学生的具体学习情况,适时给予学生反馈与引导,调整自身教学方式以适应学生学习需求,逐步建立了“以学生为中心”的教学模式,进一步确立学生的主体地位[8];85.5%的学生学习积极性与主动性显著增强,86.7%的学生提高了自己的学习兴趣,81.6%的学生认为评价方式的改革没有增加自身的学习压力与学习负担,而个人综合能力均在评价过程中得到不同程度提升。

通过以上分析发现该评价方案达到了评价目的,符合临床课程教学的情境特点与师生需求,能够提高教学效果,促进教学双方共同发展。

3 讨 论

形成性评估是教学评价的一个重要组成部分,既包括理论依据,也包括具体的操作程序与方法[9]。评价者在实际操作过程中应充分理解理论依据,从自身教学情境出发,分析情境特点、顺应情境需求,构建适合当前教学情境的评价方案。另外,在评价结束后,评价者还应当对评价方案本身的质量及与所处教学情境的适应程度进行再评价,建立适应教学情境的评价方案长效运行机制,切实促进教学质量提高、促进教学双方共同发展与进步。

[1]崔洪雨.关于高等医学院校课程形成性考核改革的探索[J].辽宁医学院学报:社会科学版,2014,12(1):24-26.

[2]雷寒,胡大一.临床医学导论[M].北京:人民卫生出版社,2012:84.

[3]黄显涵,李子建.西方评价理念的转型之路——兼谈对中国课程改革的启示[J].教育发展研究,2013(20):36-40.

[4]张辉蓉,朱德全.走出教学情境创设的误区[J].江西教育,2008,33(29):6-7.

[5]杰拉尔德·S·汉纳、微姬·A·德特默.课程的情境适应性评价[M].王艳玲译.杭州:浙江教育出版社,2008:56.

[6]张瑞.理解与超越:情境适应性教学评价研究[D].重庆:西南大学,2011:32.

[7]美国中华医学基金会.全球医学教育最低基本要求[J].医学教育,2002,8(4):23-25.

[8]鲁华.在教学中落实形成性评价的意义[J].学周刊,2014,4(4):57.

[9]李清华.形成性评估理论框架的构建[J].教育测量与评价:理论版,2014(4):4-9.