地理探究式教学的探索

2015-06-26李勤福

李勤福

[摘 要]探究式教学体现了新课程理念下地理教学思想的一种转变。在地理课堂中采用探究式教学,对培养学生的创新思维能力及培养学生分析问题、探讨问题、解决问题的严谨求实的科学态度都起到了很大作用,提高了学生的综合素质。探究式教学以人的发展为本,强调在教学过程中促进学生积极主动地参与学习,是一种具有高效益的教学方式。

[关键词]探究式教学 新课程理念 创新思维

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 16746058(2015)160122

高中地理新课程标准指出:教师要在高中地理教学中转变学生机械模仿、被动接受的学习方式,促进学生主动和富有个性地学习,可以有意识地加强对学生自主性学习的引导。例如,帮助学生学会自己设计和实施野外观察、观测、调查等实践活动;在日常教学中使用探究方法,帮助学生形成主动探究地理问题的意识和能力;积极创造条件让学生开展研究性学习等。探究式教学是指在教师指导下,学生在学习地理知识、方法的过程中,互相配合、主动参与到发现问题、寻找答案的过程中,培养学生思考、解决问题能力的一种教学活动。探究式教学是目前我国新课程改革大力提倡的教学方式之一,是培养学生创新精神和实践能力的有效途径。那么,应该如何实施探究式教学呢?现结合日常教学中开展探究式教学的一些实践谈谈个人看法。

一、探究式教学的误区

误区一:满堂问

把探究式教学简单地认为就是教师提出问题,学生自己找出答案,解决问题就完成了探究任务。整堂课设计十几个问题,十几个问题回答完一节课也就结束了。问题过多而又没有足够的时间让学生思考,不利于学生发散性思维的培养,同时也容易造成一个学生思考代替全班同学思考,教师提问哪个学生就哪个学生思考、回答。这就从教学的一个极端(满堂灌)走向另一个极端(满堂问)。

误区二:所有知识都采用探究式教学

将一些不具备探究特质的教学内容采用探究式教学方法。有些知识内容,由于各种原因,用探究式教学,不仅效率低下,而且效果往往不如直接接受学习。有些探究活动实质是一道简单的思考题,或者说是一题练习题,有些问题的答案课本上原原本本就有,问题一提出,学生马上就可以回答,这种问题就没有探究的意义。教学活动的安排应该是“让学生跳一跳能摘到苹果”,而不是“学生一伸手就可以摘到苹果”。

误区三:每一节课都使用探究式教学法

新课程改革倡导“自主、合作、探究”的学习方式,这与素质教育是不谋而合的,尤其是探究式教学更是教师们用以培养学生创新思维的有效途径。有些知识内容,由于各种原因,不易于设计成通过探究式的学习活动去获取。教学有法,教无定法,所有的知识都只用一种方式来教是低效的,学生也容易产生抵触心理,不利于教学。

误区四:不重视问题的提出

教师向学生提问多,而引导学生提问少,甚至整堂课都是教师在问,学生在答。即使是教师提问,也大多数是记忆型的问题,或是针对具体的地理事实,只需用“是”与“否”来回答,探究性的问题比较少。探究活动的主体应是学生,活动的设计应以学生为主体,教师是活动的组织者、引导者与合作者。科学探究要教会学生如何提出问题。

二、地理探究式教学的设计

探究式教学是培养学生创新精神和实践能力的有效途径,但并不是每堂课都要用探究式教学,也不是每个知识点都可以用探究式教学。所以要使用探究式教学首先要精心选择探究活动内容,选择一些真正具有探究思维特征的教学内容来指导学生开展“探究活动”。要为学生创造一个探究的环境,引导学生大胆质疑,培养学生“不惟上,不惟书,只惟实”的科学态度和科学精神,积极参与教学。

案例一:高中地理必修一第二章讲到东亚季风形成原因的时候,提到是由于海陆热力性质差异,导致冬夏间海陆气压中心的季节变化,冬季盛行来自蒙古-西伯利亚高压前缘的偏北风,夏季盛行来自太平洋副热带高压西北部的偏南风。作为文科生,对物理知识了解比较少,什么叫比热,比热的大小对物体温度的变化会产生什么影响,学生经常会感到迷茫,经常要问:“什么是海陆热力差异?”我告诉学生,由于海洋和陆地的物理性质不同,比热也不同,在相同条件下温度变化也不同。学生马上提出了疑问:那它们温度变化会有什么不同呢?我让学生自主讨论:在同样强度太阳辐射下,是陆地升温快还是海洋升温快?经过讨论,形成了这几种观点:一种认为可能海洋升温比陆地快,另一种认为可能海洋升温比陆地慢,还有一种认为应该差不多快。既然形成了三种不同的观点,那大家能不能设计一套实验方案证明哪一种升温快呢?经过讨论,学生设计了以下实验方案:

实验工具:两个透明玻璃杯、沙子、水、两把温度计。

实验步骤:1.在透明玻璃杯里分别装入水和沙子,并分别插入一把温度计。

2.把两个玻璃杯同时放在太阳底下晒,半小时后读出温度计的度数,并做好记录。

3.把两个玻璃杯同时移回室内,十分钟后再读出温度计的度数,做好记录。

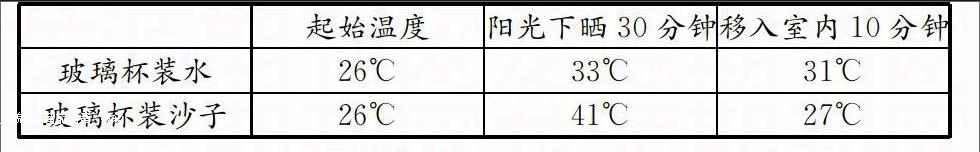

4.实验结果: 温度计示数变化。

实验结论:水升温慢降温也慢,沙子升温快降温也快,而且温度变化的幅度更大。引起温度变化不同的原因是水和沙子的比热不同。

通过这个探究性实验,学生很容易就能理解为什么夏季陆地上会形成热低压、冬季陆地上会形成冷高压,对东亚季风气候的成因理解更加深刻。同时也可以培养学生创造性思维。当然,采用这种实验性探究式教学在一节课时间里很难完成这个实验,要利用部分课外时间来完成。

案例二:在学习“地球运动”时,教材讲到“由于地球不停地运动,昼夜也就不断地交替”,可以引导学生探究“如果地球不自转,地球上还会不会出现昼夜交替?”“假如地球不是自西向东而是自东向西转,会出现什么情况?长江三角洲的发育情况会发生什么变化?”“七月份地球处在黄道的远日点附近,而我国为什么又气温比较热?”等一系列探究性问题。这些探究性问题可以由教师提出,也可以鼓励学生大胆提出问题,在课堂上分组讨论,提出自己的观点,发表自己的见解,训练学生的发散性思维。从学生已有知识和学习实际出发,设计高质量的、富有挑战性的问题,运用活泼的教学形式激发学生的求知欲,激活学生学习的思维,让学生有一个明确的目标指向,引导他们以高度的注意力进入下一环节的探究学习过程。

案例三:2010年3月以来,新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、北京、湖北等16个中国省市区出现沙尘暴,受到这第一波沙尘暴的影响,香港、台湾都录得有纪录以来最高的空气污染指数。教师可引导学生提出“为什么今年多沙尘天气?而且波及范围会这么广?”“沙尘暴的形成需具备哪些条件?”“沙尘暴会造成哪些危害,应如何防治沙尘暴?”“北方沙尘天气多出现在哪个季节?”等探究性的问题,指导学生根据问题对我国北方地区多沙尘天气的相关信息资料进行收集。又比如必修一第一章讲到地球的特殊性,其中一个方面就是地球上有生命体存在,那除了地球以外,其他星球有生命体存在吗?近几百年来,人们常报告看到天空中有神秘的物体(英文缩写为UFO)。在第二次世界大战期间,有飞行员看到奇怪的、明亮的光球在他们的飞机旁边飞行。在 1946 年的夏季及秋季,在瑞典和挪威的上空好几次出现不寻常的飞行物。自从上世纪四十年代开始出现了UFO现象后直至现在, 不同地区已有超过百万人次有遇到UFO之经验。据一些目击者称,他们在晚上天空中看到一些不普通的光及遭到UFO绑架。在绑架期间,他们可能会和“异形”交谈,被迫参与医学实验,被强暴、植入一些物件在体内,或甚至飞往其他星球。墨西哥是世界上发现最多飞碟 UFO 的地方。UFO是不是天外来客,宇宙中还有没有生命体存在?可以发动学生去探究,让学生去查找资料,探索地球之谜。信息可从教材中查找,也可从其他参考书、报刊查找,也可以上网去查找,还可询问老师和同学。获得信息后,同学之间可以相互交流,开展合作学习。

三、探究式教学反思

上世纪五十年代,随着科学教育的兴起,国外相应诞生了各种“探究教学”理论,其教学理论与实践具有如下特点:

1.“探究式教学”的主要目的是使学生形成科学的态度,掌握科学方法和科学概念。

2.“探究式教学”旨在培养学生从事研究的必要的探究能力。

3.“探究式教学”旨在有效地形成认识自然之基础——科学概念。

4.“探究式教学”旨在培养学生探究未知世界的积极态度。

探究式教学体现了新课程理念下地理教学思想的一种转变,在地理课堂中采用探究式教学,对培养学生的创新思维能力及培养学生分析问题、探讨问题、解决问题的严谨求实的科学态度都起到了很大作用,提高了学生的综合素质。探究式教学以人的发展为本,强调在教学过程中促进学生积极主动地参与学习,是一种具有高效益的教学方式。教学过程是一个有目的、有计划的过程,因而,按照一定的教学设计完成教学任务应该是一种常态的教学。受地理教学目标、教学时间、教学内容、教学条件的限制,并不是所有的知识都适合进行探究式教学。探究式教学更注重知识的形成,难以使学生形成比较系统的地理基础知识,所以探究要与其他方式有机结合使用,才能收到更好的教学效果。新课标的实施对我们广大地理教师提出了更高的要求,我们要以严谨的科学态度,大胆改革创新,不断地进行深入实践、研究、探索,真正体会课改精神,吃透课改的内涵,相信“探究式教学”在地理教学中一定会发挥更大的作用。

[ 参 考 文 献 ]

[1]方习明.进行探研式地理教学的尝试和探索[J].地理教学,2008(8).

[2]贾恒鹏.专题训练:地理探研活动[J].中学地理教学参考,2007(4).

(责任编辑 周侯辰)