上学路上(下)

2015-06-25熊莺

熊莺

四 小杨超

孟申凯老师是1995年,从民办教师,转为国家正式教师的。

那时乡村教师的薪水分三类:国家正式教师,月薪315元;民办教师,114元;代课教师,几十元不等。

那年在中心校总务室,孟申凯领到了第一月的工资,他捏在手心,这笔钱,刚好够支付他聘请的一名学前班代课老师近半年的薪水。同年,他被调到了这个偏远的空山里,水鼓坝村村小。

那时,每周一从家里返校,他举着用杉树皮或者柏树皮扎成的火把出门,走一程,火把灭了,天才渐渐亮起来。

那时返校,他一路要经过无数“景观”。会路经约十二条河——双叉河、三道河、母猪口、三河湾等;会经过若干的崖与壑——擦耳岩、飙水岩、清水碥、滴水岩、干河沟、土垭子岩等。还要经过三座寺庙——红福庙、阎王庙、土地庙。

从龙角山往上行,那里路径最窄,最危险处仅一脚宽。崖下是深渊。有一年,乡中心校三十六岁的老师权启茂,就摔死在了距此不远的崖下。

那时,这座村庄,只有极少数的青壮年外出务工。

那时他看见,村里的人,的卡布的衣衫不舍得穿,过节才吃米饭,客人来了才给煮面条,因为面条也算是一道菜。那时,没有电,米、面、玉米粉,人们用古老的大石头“碓窝”杵。那时候,满山满谷的野生漆树,村里人将树上的漆籽采下来,炒干,榨油,固成饼。炒菜,照明,都用它。有时候,村里有女子对漆过敏,吃了那油,一张脸,肿得圆圆鼓鼓,见着人,就不胜羞怯地捂住面。

那时候,这个村如今的村长——当年二十二三岁的他,正在河南、河北、湖北、辽宁、陕西等地,辗转打工。外出务工,成为农村家庭经济和农村人的希望。那时在外打工的人们,不往家里寄信,平信要走一两月,怕丢失;寄挂号信,家里的妇孺或老人,还得下到当天无法返回的白沙镇上去取。

曹家乡地处四川、重庆、陕西三地的交汇处,重庆城口县双河乡刘家沟有一个小卖部,那时,这个小卖部有了方圆几十里地第一部公用电话。外出的人捎个口信回来,某月某日大约某时,会打电话回来。于是那户家里的人,一大早就出发了,他们换上讲究的衣衫,步行大半天来到刘家沟候着。“二元一接”,不限时。打电话,五分钟一元钱。

长长的队伍排在村头,村民们后来交流出了一个窍门,远方有电话座机的,这边人打过去,电话响一声,挂掉,对方明白暗号后,立马回过来。这样只需付两元,还省下了等电话的时间。

多年之后,水鼓坝村通上了电之后,这个仿佛天岸边的小山村,也终于有了一部私人电话,是开酒作坊的老陈家装的。几根天线支在陈家的房顶上,这部电话管四五个队。电话来了,老陈在这山喊,那山的人听见了,一户传一户,一人传一人,接力赛似的,传过梁,传上远山,山里的人便跑过来接听电话。

电话的那一端,一位个头不高,一只眼,眼底生着一星白内障膜的少年,也在电话机的旁边伫立过。站了一会,少年悻悻地走了。

少年在水鼓坝村念村小时,孟老师那时还没有来到这里。小学毕业,中学得去山下的乡里念。五人中录一个。家贫,加之路途遥远,念中学的事,少年只字未提。

十三岁那一年,少年随村里人第一次出门打工。

陕西灵山,在一个林场给工地上的工人做饭。烧菜,洗衣,连一早一晚的洗脸水洗脚水,他都给“工头”端上来。几月下来,少年分文未取。山人里讲究“衣锦还乡”,再不济,也得穿一身回家。后来工头给少年置办了一条的卡布的裤子。

这之后,少年出门打工前后十余载。

十多年里,他去过新疆、广东等城市,最不能忘的是他初去新疆的日子。

十四岁的他,淹没在打工的人群里。他坐在火车车厢与车厢衔接处的过道旁,一坐七天,火车烧煤,翻越天山时,车身后面,又加了一个车头助力。

在新疆摘棉花。每市斤0.25元。摘一斤,算一斤,工头不再抽成。

每天五点下地,“面朝黄土,背朝天”,天黑尽了才收工。中饭有人送来,也在地里吃。整整抢收了半个月。

那一年,他是十一月八日走的,春节他没有回家,摘完棉花又打其他短工,总共挣来380元钱,他拿出一半,请一位乡亲捎给了他远在深山里的父母。

三年后,1997年他第一次从新疆返家。那年,十八岁的他带回了现金4500元。靠着这笔“巨款”,他替父母还清了经年累月积压下来的农业税款。

“为何不回家呢?”

差不多近二十年后,今年已三十七岁的他,那日对我讲,“看着别人念书,倒不如,自己远走高飞的好。”

当年无缘下山去念中学的少年,是我眼前,第四列最后一位村童,学前班的同学,六岁的小杨超的父亲。

小杨超家住村小背后高高的山脊上,杨超的父亲杨仁轩,因为种种原因二十八岁时才婚娶。婚后才知女方患先天疾病。前年,杨仁轩带着看似正常的杨超妈妈,还有小儿子去杨超妈妈娘家的邻居处吃酒。杨超妈妈吃好后提前离席,去几步之遥自己的娘家烤火。结果独在火边的她,突发癫痫,火龙坑里的火苗引燃了她身上的衣服。

一月后,她走了。

小杨超那年只四岁,他是长子,按照乡里古老的习俗,在那些日子里,村里人看见,小杨超披麻戴孝,跪在地上,来一个人,他匍匐在地,叩上一个头。

五 旧院

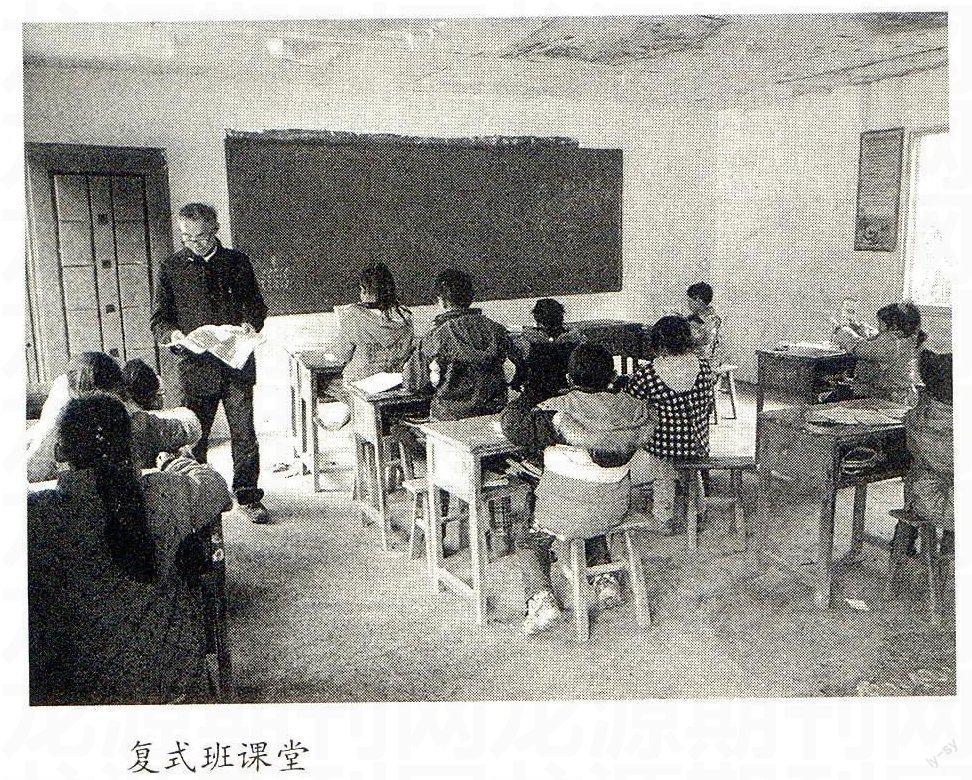

第二天下午,仍旧是语文课。

孟老师用普通话一字一顿朗读第三课,《笋芽儿》。诵毕,文中的生字,他着重点读。比如,笋子的“笋”字。

孟老师用三分之二的时间,给小二班的同学上课,余下的时间,他教学前班同学识一组拼音韵母。

他将那组韵母一一写在黑板上,他的身后,少不更事的村童打望,不时回首看我。

学前班同学小杨超的脸上,一道紫青的痕。那日羊不愿回家,他去拽,羊绳给勒的。

穿着红色碎花罩衣的田仁丹,一直嘟噜着嘴,涨红着一张脸。我走过去,她抬起头,说,铅笔忘带了。

孟老师依旧在黑板前写字,偶尔两个村童不知聊什么,在座位上麻雀似叽叽喳喳,声音实在太大了,老师回头,从眼镜上方飞出一丝严厉神色,“莫闹耶!”

第一排赖德铭的婆婆,背着背篓打门前过,也远远地帮先生呵斥自己的小孙子一声,莫闹耶!

孩子们已习惯,并在情感上依赖这个似爷爷,像父母,同时又是校长、老师,厨师、保育员的老先生。片刻安静之后,学前班村童们各自翻开书,开始寻找黑板上的韵母,认真地对应书里的那一页。

一起诵读黑板上的韵母之后,孟老师让学前班的村童,也开始做作业。

小二的同学继续语文作业,做《名校秘题——课时达标“练”与“测”》上的习题。学前班的同学做数学,在一本名《学前班数学》的练习册上,做十以内的加减法。

才进校两天的小胡轩,不知所措地坐在座位上。孟老师走过去,执起她的手,一笔一画地教她写字。

第三列最后一排,赖德铭的堂妹——学前班的赖德瑞,这时候突然起身从教室后门往外走,行色匆匆。上课时间她要去哪里?我跟了去。厨房里一把大菜刀,小德瑞操起菜刀,将半支铅笔抵在齐胸高的案板上,开始削笔。

仿佛风能传染什么,不一会,学前班另一个同学覃伦璧也来削铅笔。学校厨房里的菜刀,原来是孩子们的卷笔刀。

每一堂课课时的长短,老师会视堂课所授内容,以及学生们所吸收的情形而定。这一堂课,上了不到三十分钟。

因为早上去了卢正兴的家,课间,田仁丹同学用异样的眼光瞧我,你去我家吗?她问。

去的。我不假思索地回。

我知道,那一瞬眼前的小女孩在争什么,讨一种“公平”。

孟老师给丹丹爷爷打过电话,课后,我跟她,往学校一旁的山上走。

路难行,这路,似乎超出我的想象。约呈六七十度角的坡,没有梯步,也没有多余的石块可以支脚。山坡,是不是被一早的细雨打湿过,光溜溜,无人迹,也无鸟痕。仿佛此地从来不曾通人烟。

能不能等我一下?我在小丹丹身后远远地喊。

S型,几个急坡后,仿佛是在半空中,忽然现出一片田地。那田地似一只方方正正的托盘,托过山顶,呈在天地间。一位白发老媪站在那里。田陌一垄一垄,已被老媪锄得很细。她站在田陌中笑。

丹丹的家,就在这“托盘”的上方,在那高高的山梁上。

穿斗式老屋,四合院。

户牖下,半尺高几尺宽的台阶,环绕天井。台阶,户户相连。邻里,比肩而居。每户人家的门腰上,起着半人高的栅门。

小二班那日的值日生喻朝笔,也住在这院。那时,早一步回家的喻朝笔和她的妈妈,站在古庙一般色泽的半截旧栅门里,会心地朝我笑。

丹丹的爷爷迎出来。四合院里的其他人也闻声走出来。

丹丹的爸爸淹没在邻里中。他有一张俊朗的脸。 这位帅气的男子曾自费去山外念过书,重庆一所保安学校。学费不菲,学时三个月。毕业后,他被分配到了重庆某小区做物管,月薪六百元。

这份薪水不能奉老,也不能为生。这位俊俏的后生,后来去了广州。在那里,他与同村人如今丹丹的妈妈相遇。婚后,二人一直结伴在外打工。

“在家嘛,一分钱都挣不到。”丹丹的妈妈咯咯笑。

“不是有那么多政策性的补贴吗?”

丹丹的妈妈,这位九零后,与邻里们一起算账给你听。以她家为例——

全家收入:

国家的补贴:退耕还林、粮食置补,全家进账,一年约两三千元。

全家五个人的田地,种下的粮食、蔬菜,喂养的猪、鸡,仅自家吃。深山里,没有办法卖出去。

全家支出:

意外保险:每人每年30元。

医疗保险:每人每年90元。

“农保”:每人每年120元。

生猪保险:分公猪、母猪,每头10元到12元不等。

房屋保险:一户一年20元。

此外,家庭基本用度:电费、每月下山去白沙镇采购生活用品往返一趟,交通费一百元;油盐米费用等,还有娃学前班的学费、在学校的生活费、“人情费”(婚丧乔迁)等等,平均下来,每月支出,不低于一千元。

为了这一笔一笔的家庭支出,这些年,这对年轻人先后去了陕西、广东、河北打工。去年上半年,二人往返于天津与河北,那几个月里,是出门在外的两个年轻人最为焦心的日子,为找工作,二人交通食宿费,就耗去好几千。

翌日二人将去河北,年前还有一点杂活儿,没做完。

因为只有小学文化,这对男子俊美女子芬芳的年轻人,在异乡,他们所能找到的工作,只是建筑工地上的一些粗活。比如,搬运钢筋、木料,工地上搭框架前的第一道工序,名“支木”。

家家都有一本难念的经,对面的喻朝笔的妈妈,也过来念了一会她家的“经”。

喻朝笔的爸爸这些年一直在贵阳打工,喻朝笔的哥哥眼下在山下的白沙镇上念初三,明年,喻朝笔小学三年级了,又得下山去了……

这是一座曾经何等气派,又气息婉约的老院,雕梁、花窗、青瓦如鳞起伏。这座院落里,曾经,会不会,也有着别样的文明?血缘小社会,长对幼,拥有强制力,话语权;每家每户,藏着斑驳家谱;只向土地讨生活的光阴里,某位白髯飘飘长老杖下,成为山里人,说理的去处……

院子,是旧时一户财主家的,后来分给了穷苦人。这里比邻而居着七户“街坊”。问起健在的几位老人,也都面面相觑,仿佛已说不清这小小院子的院落史。

两只公鸡在一旁打架,一只母鸡带着一群鸡雏,静静啄食。花花绿绿的艳丽的衣服,沿屋檐挂了整整一廊。

山里来了人,四合院里,一如过节。

丹丹的爷爷奶奶端出各种豆豆果果,邻居围在他家的火龙坑旁烤火。从前——后生们外出打工之前,这老院,三十多口人,杀头年猪,邻里得坐上满满两席。如今,这里只剩下:六位老人、两名妇女,四名学生娃。当然,还有一名脚不出户的“残疾人”。

那位相貌清秀的“残疾人”,那日也出来与大家合影。关于他的事,村里有两种说法。一是说,在赴新疆打工的列车上,他坐过车站了,一急,傻了;另一说,是那日在列车上太闷,从大山里出去的娃单纯,一时受不了,疯了。

谜底到底是什么,或许永远成谜。

六 车祸

那天,是不是孟老师中午在村长家小酌了几口,下午上课,老先生见我对着那张“课程表”出神。他突然咕哝了一声,“我都已经退休的人了……随便你怎么写……”

话音轻微,轻如孩子们课间相互追逐时,微尘被无声地带起。

按“课程表”,这一堂课,应该是“体育与健康”。老先生临时“调课”了。后来知道,并非调课,“一师一校”的老师,差不多都不会按“课程表”授课。“课程表”是应对上级检查用的。一般情况下,老师只教授语文和数学两门课。

天遥地远,这所村小,也不例外。

“课程表”形同虚设,一个山外人的眼神,深深刺痛为了山村教育付出了一世心血的老人。

……

先生教书育人四十四载,历年的“会考”,他的学生成绩名列前茅。四年前,先生已然退休,他是不肯留下来的,但若他不留,村里娃们又将去哪里念书?没有年轻的老师愿意来,于是老先生被返聘回来了。

当年,老先生的父亲一斗米,一斤盐,一斤烟叶充学费,去他家后面高高的山顶念私塾,念了两年书,他爹算是乡里远近闻名的文化人了。老先生毕业于本乡的乡中,后来又自考了成人高中,他能留在这里,在水鼓坝村人看来,这已是山里的福报了。

那晚在村长家里,村长举着一盏酒,“我替娃们谢谢您!”

村长的女儿在广州打工,儿子在白沙镇上念初中。为了儿子读书,他年过七旬的老父,那患有严重类风湿病的父亲,如今仍在镇上给家里的学生当“陪读”。

从前在镇上租房住,后来去亲戚家暂住。前年,他一咬牙在镇上买了一套房。那房,至今让他背债。

村长的妻子,是这个山村,极少有,很幸运能念完乡中的女子。为了当年自己的一对儿女也能念好书,村长不便出门,一介巾帼,她差不多每一年都会远赴新疆打工一阵。

在新疆,她摘完棉花,挖甘草。

挖甘草,是比摘棉花更为辛苦的活儿。

甘草,生长在灼人的戈壁滩上,紫色的碎花摇曳在热浪里,半人高的这种植物,采药人只取它的根和茎。采好药材,药材商当天会来人过称。每市斤八毛钱。

这一处挖完了,拔营,踩点,再扎寨。

扎寨,水源很重要。新疆燥热,清晨背一瓶凉水,中午就烫嘴。一条湿毛巾搭在肩头,十几分钟就干掉。

沙漠里掘井,挖至几米深,地下水会汩汩涌来。这时,四周扎桩。木桩外,得固一圈沙袋。沙漠里,人去取水,被沙漠吞没的事,发生过。

那一夜,这女子至今记得,沙尘暴来了,新扎的营,支篷布的一根大木头掉下来了,差点要了她的命。

回到大山里,这位浓发的媳妇也不会闲着。采笋子,拾栗子,捡山核桃,挖淫羊藿,采野天麻。还有,自家地里种的,家里养的,所有东西,吃不完用不着的,她都会兑成钱。

在家里,她还开了一间“关门店”。那屋子,很寻常地开着关着,她去地里干活,有人唤,她就回来取给人家。那些几元一双的军用胶鞋,还有杀虫剂、化肥、糖果、洗衣粉等,都是她每次下山看儿子时,一点点捎带上来的。

山里的苦,这女子是经历过的。那年,她怀上了,要去做引产,六十元钱的手术费,就是借不来。兴许,住在乡上的姐姐能够帮到自己?那日,她步行四个多小时去了。手术做完,在姐姐家养了几日,她又独自走了回来。

就在她曾经忍痛步行回来的那条山路的不远处,后来发生过两起严重“校车”事件。其中一起,与她家有关。

周末了,揽客的货车司机在白沙镇上吆喝着让学生们上车。去曹家的,去水鼓坝一线沿途的学生娃,就上去了,结果,车翻入了山谷。

车上,死亡的二人中,那个男孩,就是村长的亲侄儿。那孩子成绩特别优异,全家人指望他,能让这个家族里出一个大学生。

车坠谷中的刹那,村长妻子慕先群那晚讲,那孩子知道不妙后,本能地喊了一声:

妈——!

那学生所唤的“妈”,水鼓村村长王世辊的姐姐,从此再也没有回过大山里。至今,仍在遥远的异乡打工。

七 理想

4月8日,星期三,清晨近九时。这个时候,空山里,依那张 “课程表”,水鼓坝村村小的孩子们,应该正在准备上第一堂课,语文课。不知三岁的小胡轩,今天是否又会因肚子痛,让婆婆来请假?小仁丹的铅笔带了吗?放牛回来的覃伦彩,是否,天不亮又早早到校了?

我不知道,同一片天空下,同龄的城里的孩子们,此时在做什么。那个清晨,我往我家附近的一家小学方向走。

电话里联系过的学校的教导主任来接我。她穿着好看的风衣,红唇皓齿。站在双层的不锈钢收缩栅栏里。

学校紧临杜甫草堂,这所与教书育人有渊源的学校里,学生们正在操场上做早操,“杜氏操”。这是学校自创的一种体操。杜甫脍炙人口的几首诗,被编入体操,学生们一边吟诵,一边健体。

国旗在操场上空猎猎飘扬。

第一堂课,这里,成都市草堂小学二年级二班,也是语文课。

我坐在二班教室里,最后一排一个空位上。距离九点半上课,还有五分钟。孩子们趴在各自的桌上静息。两名老师助理模样的小同学,开始检查同学们桌上的书本等课前准备情况。科代表开始领诵,诵课本里曾学过的诗,他报诗名,同学们开始齐诵。

这一堂课,老师教授新课《小山羊和小灰兔》。

老师戴着耳麦站在讲台上。

黑板向两边滑开,一张电子屏幕露出来。多媒体的影像,投影到电子屏幕上。小树,小草丛中,一只小山羊一只小灰兔目光如炬。

课文,被一段一段截屏下来。

老师让孩子们集体诵读。然后,孩子们被老师分成男子女子两个“兵团”,一方扮小山羊,另一方扮小灰兔。一问一答,共同演绎这个关于诚信的故事。

有一阵,一个小女孩被抽起来,她表演小山羊因小灰兔失约而失落神情,她在走廊上沮丧地转,孩子们可开心了,嘎嘎地笑,课时被推向高潮。

那晚,我去了这个班上一个小女孩子卢怡霏的家。

下午放学时分,小怡霏与班里的十来个同学,被举着某某托管中心引导牌的一家助学机构,接到中心。学校附近某小区内,一套三居室的公寓里,每间房,为一间教室。每间教室有大学毕业的老师,指点学生完成家庭作业。

老师根据学校那日的“家校联系本”,开始引导孩子用功。

那日语文课后作业不多,幼儿师范毕业的姜老师开始指导孩子听读英语,然后完成数学作业,最后,是语文作业。

近六点,怡霏在托管中心用过晚餐,她的妈妈在窗外招呼她。

怡霏的家,在距离学校有一段路的一幢高楼里。家里没有电视,客厅里,两张工桌台,一张她爸爸的,另一张是她妈妈的。

一进屋,她跑进琴房去弹钢琴。五张乐谱,她安安静静地弹。这是她每天回家的功课。

每一天,每一周,小怡霏的生活,被她自己安排得有条不紊。

她的妈妈是一个有好习惯的人。她会提前规划一整年,甚至到一月,某一周要完成的事。是不是,受母亲影响,小怡霏的每周每日,也被自己安排得满满当当。

每晨七点起床,换下身上的睡衣,叠在枕旁,穿上枕旁头晚备好的衣衫。八点半前,妈开车送她到校。晚上九点,休息前,将床下的一篮子玩偶,一一罩上布头,上床睡觉。

每周一、周五晚上休息。每周二和周四晚,学习泡泡英语;每周三晚学钢琴;每周六学画画;每周日学舞蹈。

八岁的小怡霏,学习舞蹈已三年,她的梦想,是当一名舞蹈家。她跟我说,考级,她不想一级一级地考,她想一次性考舞蹈七级。

那晚,我们坐在她的小房间的木地板上玩,她端出一篮子会唱歌的小鸟给我看。每一只鸟,羽翼斑斓,它们会唱不同的动听的歌。

那一刻,我想起,同样姓卢,水鼓村村小卢正兴小朋友,想起了他的那一枚在上学的山路上“游”,指甲般大小的小鱼。

美丽的小怡霏说,有时候,她会伏在自己的床头,看星空。睡不着,有时,她会坐在飘窗上看对面楼宇里,看看哪一户人家还没有合上窗帘,看看他家的装饰是什么样的。

水鼓村村小的几个小女孩曾经给我讲,有一次,她们头晚都做梦了,她们同时梦见了蛇,蛇在树梢头,在山路上。我问她们,是不是,你们拼命逃,跑不动,手脚附着不了力?她们天真地点头。

小怡霏还有一个小本子,那是她的个人账簿,所得压岁钱,帮妈妈洗碗挣来的钱,一笔一笔都记上,然后用于自己的个人日常开支。妈妈的生日礼物,一些爱心活动,那些会唱歌的小鸟,就由此处支出。

我知道,生硬的类比,没有价值,不具意义。但不知为何,我又总会,情不自禁地去反复对比?

那日,坐在成都市草堂小学的教室里,我翻开同桌的小同学李思源的课本,我看见,城乡两地孩子用的教材,不一样。城里孩子选用的教材是北师大出版社,内容要深广许多。我发现,城里孩子的课程表里,除了语文、数学、美术、音乐、阅读、品德与生活、体育等等,还多了一门课,英语。

……

我是第三日午后,离开水鼓坝村的。

夜里一场雨,司机王仕楼,用防滑铁链挂在两只后车轮上,车子一进一退,链子爬上车轮。他半伏在地上,用螺丝刀将链条吃紧。

听说一早,王师傅刚送走了这个村,远赴福建打工的胡永安一家四口。胡永安是水鼓坝村一组的组长,他的女儿女婿,加上他,还有他四岁的小孙女,一起离开的。

胡永安所在的那个一组,从前上百人,据说,村民快走光了。胡永安的小孙女,也许此去,也会在福建念书。

几个学生娃在山路边玩,看见我乘坐的车开过来,在“我的理想”日记中写下,“想当一名军人,保卫祖国”的男孩卢正兴,他,还有几个小孩从小学方向疾奔而来。蓝天下,他们远远地奔跑着,咫尺之处,他们,戛然止步。