前交叉韧带解剖重建理念与方法

2015-06-05曹海莹

曹海莹

(黑龙江省绥化市庆安县公安局,黑龙江绥化152400)

前交叉韧带解剖重建理念与方法

曹海莹

(黑龙江省绥化市庆安县公安局,黑龙江绥化152400)

前交叉韧带(ACL)解剖重构是一种基于ACL基础理论创新出来的手术方式。本文主要对ACL解剖重建技术进行了简单的介绍,并分析如何在关节镜下检查ACL原有的止点位置,测量止点的长度,选择合理的骨道位置,最后介绍了该手术技术在临床运用中的评价结果。

前交叉韧带;解剖重建;双束

前交叉韧带(ACL)解剖重建是根据ACL的解剖特征对其功能进行重建,从而进一步恢复ACL的原有大小、韧带胶原行走方式和止点位置[1]。解剖重建手术需要注重很多细节上的问题,在术前应对膝关节进行综合评估,术中要注重观察止点的位置,最后再量化膝关节解剖重构。

1 ACL解剖的特征

近几年,医学界的多数学者度ACL解剖进行了全面的研究,并提出了新的技术理论。ACL包含前内束(AM)和后外束(PL)两个最为基本的功能,其命名主要以ACL在胫骨止点位置来确定,见图1。

图1 右膝关节标本示意图

ACL股骨止点有两个明显的特征,第一点就是髁间窝外侧嵴和髁间窝外侧分叉嵴,此外,髁间窝外侧嵴又可以被称作住院医师嵴。

2 手术之前的检查工作

术前检查工作对手术开展非常的重要。体格检查和影像学检查是必须进行的两种检查方式。

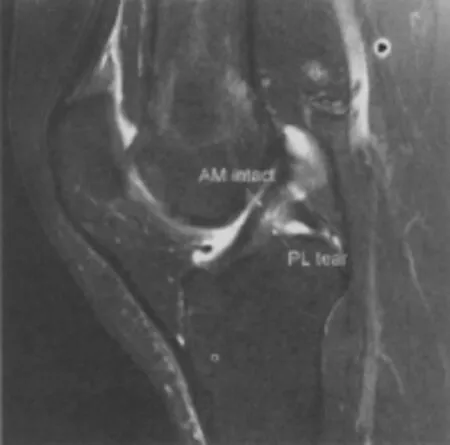

运用影像学检查能够判断出ACL的受损程度,并且为手术方式选择提供数据参考[2]。运用MRI可以清楚看到膝关节内的软组织质量状况,还可以明确分出ACL的AM和PL,若只有一束出现损伤,那么MRI上也会显示出来,见图2,这个时候仅考虑重建受损束即可。

3 ACL解剖重建的方法和要点

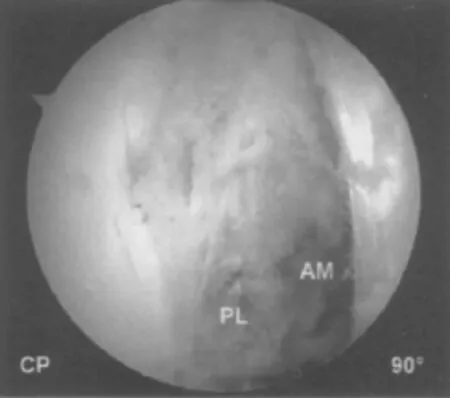

3.1 手术入路方式的选择:一般的关节镜入路只有前内和前外两种方式。但是由于解剖重建需要更大的手术视野,因此入路方式相对不同。ACL解剖重建手术常用的入路为LP、CP和AMP三种方式。LP入路置于关节间隙以上的位置,紧贴髌腱的外侧,从而能够清楚观察到趾骨止点,这种入路方式通常处于关节间隙偏上的位置,能够避开髌下的脂肪垫组织;CP入路置于内侧关节间隙偏上的位置,紧挨髌腱的内侧,可以探到髁间窝侧上的AM与PL,见图3;AMP入路通常置于内侧关节间隙以上的位置,距离髌腱内侧边缘2~3cm,少数时间会穿过髌腱组织,这种入路一般为器械入路,可以定位ACL的股骨止点和钻去骨道的位置。

图2 T2矢状位置显示单纯的PL带断裂,AM完好无损

图3 右膝关节屈膝九十度,由CP入路进镜,可以清楚观察到ACL股骨的止点位置,髁间窝内侧状况

3.2 术中测量:过去的手术重建一般会通过让髁间窝成型和胫骨止点后移的方式来优化移植物撞击的问题,很少手术会根据患者的个体来选择重建的方式。

此外,还需要对髁间窝大小进行测量,测量指标包含了髁间窝的宽度、高度、深度。内侧入路观察宽度距离。根据实践手术经验,如果髁间窝的宽度小于14mm,那么手术导针很难从前内处置于AM的股骨止点,在钻去骨道时,钻头很容易破坏内侧的骨髁。

根据单双束的解剖重建适应证特点,综合考虑前交叉解剖重建方式,并结合患者是否存在其他综合征。双束ACL解剖重建适应证包括以下几点:(1)ACL胫骨止点前后径大于14mm;(2)髁间窝宽度大于12mm;(3)骨骺闭合;(4)不存在严重的骨质损坏现象和骨头挫伤;(5)骨性关节炎在三度之下;(6)没有膝关节及其他韧带损伤。

3.3 不进行髁间窝成型处理:在传统手术模式下,进行ACL重建时,为了防止移植物与髁间窝长期的撞击,通常需要进行髁间窝成型处理。而在ACL解剖重建时则不需要进行这方面的处理工作。

3.4 骨道直径的选择以及确认方式:若手术移植物是异种质量的肌腱组织,通常情况会根据原有的ACL胫骨止点前后距离来确定骨道的直径距离。在进行双束手术重建时,要测量胫骨止点前后的距离位置,通常情况下预留出2cm的骨桥大小的宽度,如果胫骨止点前后径为17mm,除去2mm的骨桥宽度,那么则可以选择7mm的宽度作为移植物的直径宽度,剩下的宽度则为PL移植物的直径大小。

4 结束语

ACL解剖重建是一种在生物力学、影像学和临床医学理论基础上建立起来的一种医学模式,其技术理念在ACL解剖研究基础之上,主要的目的就是为了尽可能恢复ACL的止点位置以及纤维行走的方式,最大化还原原有的功能结构[3]。

[1]孙学斌,张克远,李纲,等.解剖位点中心定位重建前交叉韧带膝关节多屈曲角度韧带长度的测量及意义[J].中国内镜杂志,2014,20(11):1125-1128.

[2]王秀峰,杨光,徐铁峰,等.前交叉韧带单束重建和双束解剖重建短期临床疗效的病例对照研究[J].中国骨伤,2012,25(11):891-894.

[3]黄长明,沈瑞群,范华强,等.关节镜下解剖等长重建技术在LARS韧带重建前交叉韧带中的应用[J].中国骨与关节损伤杂志,2011,27(8):647-649.

R686.5

B

1002-2376(2015)11-0087-02

2015-08-11