一纸不安

2015-05-30三皮

三皮

一入秋,三天两天地下雨,天就凉了下来。人也没那么浮躁了,能够目不转睛地盯着将一件事情稳妥地办下去,这样的事情有很多,最愉悦的显然还是本雅明所言:开箱整理我的藏书。电子读物日新月异以来,读书貌似不再是奢侈的了,而这只是表象,巴掌大的一款手持终端即能收纳一座图书馆确乎不假,而真正的阅读其实变得更加艰难,既然随时随地可以身携图书馆,那么开馆闭馆也就如探囊取物,去取的机会反而变得微乎其微,去借的兴奋也就烟消云散掉了。

我虽非食古不化之人,也不是多见不得科技昌明的老古董,只是读书上头,还是更乐意相信开卷有益,也更在意于那个“卷”的介质。天天对着电子字迹,确实很烦躁的,索性就直接转向,看电影去了。

《明式家具二十年经眼录》伍嘉恩著紫禁城出版社2010年版

我更乐意的似乎还是从行箧里、从书架中、从床头柜上拿出一本实体书,厚薄不一,手上的斤两不同,心间的意念也就各异,错错落落地结构成了起伏不定的思绪。这样的思绪有时候很短,有时候又很长,短的、长的都有着个人的体温,会连带地牵引出那个天天面对而早已陌生的自我,从知到识演绎出四季的律动,至少明白,他是活的,也正在活着吧。

一

以前也没注意,等注意的时候才知道朱家溍的大部分篇章应该都是在《紫禁城》上连载的,这里的紫禁城说的不是真的紫禁城,原来却是故宫博物院主办的一本月刊,不知道沈从文就职于斯的时候是不是就有了。虽说薪金轻薄,天天可以守着宫门开、看着宫门闭,能够朝夕看到那些繁花似锦的藏品,究竟也还是愉悦心情的一件事情吧。外人来看,每会遗憾沈先生丢掉小说散文,会哀惋,会作长太息,于那个陷身其间的个体而言,倒不见得就是一件坏事。

趣人不唯是在趣事上表现得异于常人,牛逼的地方还在于从常人以为无能为力的境况下玩出趣味来。字典不用说是个枯燥的工具书,干校时节,钱锺书照样可以靠它读出天地洪荒。所谓锥处囊中,早晚脱颖而出,能够脱颖,因有锋芒,钝若顽石,囊中就是囊中,顽石就是顽石,断无脱颖之理。

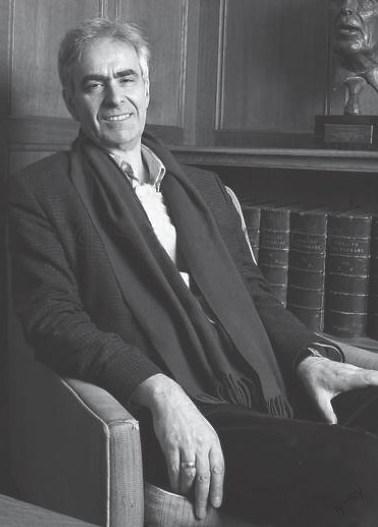

这一笔荡得有些远,其实是看伍嘉恩《明式家具二十年经眼录》自序之后的一点感慨。明式家具当然是王世襄谈得好,有情有趣,有经验,但也不能只指望一个王世襄,否则绝响也是早晚的事。伍嘉恩可算薪火相传,初见我竟以为是个腐儒爷们,不料却是个女娇娥,一拍照片,满脸堆笑,嘴总是翘起来的样式。谈不上娴静,端庄则足够端庄的了。人与器物混久了,人也有器物气,器物也有人秉性,相互的。明式家具本也是极简构型,猛一看,甚至覺得不免粗疏;再一看,才会诧异,木头玩出木头的气度,一桌一几都像接通天地似的概括,不需要多嘴多舌,仅仅是略事调理,就静呈眼前。这简洁亦需要浮华衬托,才见章法,设若光膀子嫁接,就多半显出行为艺术的装腔作势穷凶极恶相。

《一个艺术迷的自白》[ 美] 佩姬·古根海姆著徐小丹译中国青年出版社2014年版

可惜世道非复旧世道,繁盛哪里是速食所需又所能允可的。再说要将明式家具备办齐全,财力往往不逮。这样作用下的明式家具也就大抵成了艺术的堆头,机构的私享,要落实到普罗民众中,就特别凤毛麟角了。

小时候哪里懂得这些道理,于家具,求的只是功用,麻将桌用来打麻将的,八仙桌则用来待客端坐了喝酒吃菜的。二十世纪八十年代某一年父亲却花大代价买个红木桌子回家,不时擦拭,其实很少用,管顾搁在堂屋中央,逢年过节才请出来敬香、礼佛、敬仙、摆果盘。要过二十年似乎才明白,器具自有其灵,得以拥有也是缘分,一年一年过下来,它也在一年一年长养,生出情感,再去看它,显得特别亲切了。

其实万事如一,到底都是一个道理,彼此相处久了,从此难离难弃。虽经眼不留痕,却因那一点云翳,就此于心间留下记忆,是不是明式倒在其次,故事已经生成,足够温暖寸心。

二

我读佩姬自传《一个艺术迷的自白》,佩姬这个名字司空见惯得没什么惊奇,后头加上古根海姆的话,那就不得了。这可是个标准的富二代,比你习见的二代富还要多金,她可没有酒池肉林夜御数X地把银子全糟蹋到纸醉金迷中去,她痴迷于艺术,一辈子热衷,不离不弃,堪称任性。这就算得上情操了。

标题

《蓝围巾男人》[英] 马丁·盖福特著赵 琦译上海人民美术出版社2012 年版

这个情操爆棚的富二代也是一个犹太人,犹太人真是一个外星人一样的人种,命定无地,行商坐贾数千年,复国无门,历千载而不忘故里,终成以色列。种田自然不行,而艺术、文学、天文、考古甚至干革命都有天才,爱因斯坦是,塞林格也是,可圈可点的人物真是灿若繁星。比较起来佩姬的叔父似更为知名,那个最著名的古根海姆私人博物馆便是他的产业,而他父亲亦非无名之辈,连死都是死在泰坦尼克号沉船事件中的。

三

为卢西安·弗洛伊德做模特的男人唤作马丁·盖福特,他习惯于围一条蓝围巾,人生得俊,就靠那点颜值,似也不至于挨饿。而马丁·盖福特可绝非一个靠收点模特费混饭的家伙,他要写评论的,写得且都妙趣横生,他写过《恋爱中的康斯坦布尔》,还写过《黄屋子:梵高、高更及在阿尔勒的动荡九星期》。

康斯坦布尔我在透纳的传记片中见过一回,似乎是个不大容易受激的人,我第一次见到真正的油画就是他的,不过是仿制品,一个父亲的外省朋友画下来送给他的,闲在家里好些年也没人看得懂,仅仅是觉得其中的一条黑狗颇似自家曾经豢养过的一只,即是那一只也在灭犬运动中被一棍子敲死了。那幅没边框的油画终于被外公活用成猪食缸的盖子,能遮雨,又透气,挺好用的。

寫梵高写高更的伪传记真小说实在太多了一些,这些年来译介不少,看也看不过来。二○一三年的时候,马丁·盖福特的也被买过来出版了,只是换了个名字,把黄屋子抛弃掉,也没要九星期,而是直接以赤裸裸的“梵高与高更”作了书名,添了个变脸之后的副标题—在阿尔勒的盛放与凋零。

读了读,有些一厢情愿的揣测,虽自二者信件来,有根有据,只是略嫌信马由缰,当散文读无可厚非,当论文看就有点牵强附会了。

《生活在音乐中》[美] 丹尼尔·巴伦博伊姆著朱贤杰译上海音乐出版社2009年版

《后朦胧诗全集》万 夏 潇 潇主编四川教育出版社1993年版

至于写卢西安·弗洛伊德,马丁·盖福特定然是不二之选,两个人靠得近,朝夕相处看得分明,和乔迪·格雷格的《去你的,生活》大相径庭,乔迪毕竟只是和卢西安共进早餐,皮相上可以捕风捉影,要说深入传主私生活,就不大容易了吧。

四

丹尼尔·巴伦博伊姆开先就坦言:我不打算在这本书里道出隐私或个人性的问题,也没有狂傲地认为,从事舞台演艺五十多年之后,我可以对音乐和音乐家作出权威性的评述。我只是试图写下我对音乐的执着,以及对这种执着的好奇的探究。

这真是一个明白人的明白话,音乐要靠说的话,恐怕也就不是音乐了。莫扎特早夭掉,若干年过去,我们在特定的场合在特定的心情下听到诸如piano concerto no.8 in c, k.246 lützow-2. Andante这样的曲子还是会心驰神漾,它不需要翻译,甚至不需要知道它出自莫扎特。这时候我们仅仅在和旋律对谈,即使只是聆听而没有话语,没有对白,没有你来我往的交互,也没什么。

本质上音乐都是神授的,它给予了我们这个寂寞的尘世一点慰藉,生活在音乐中不是不可能的,恰恰是太可能了,沉陷其中的,一辈子都在完成一段二重奏,一生都在等待一个休止符。

五

万夏醒得比较早,别人还在争执四六成行、诗的意义的时候,他就下海做了书商了。这和李亚伟开馆子一个道理,诗人也是人,或者说首先是个人,总得活着不是。诗人的癫狂容易使人联想到神性,举止皆可谅,一落入凡尘,哪怕商的是书吧,毕竟还是脱不开商人嘴脸,你也不能赚了钱,转回头又骂钱肮脏吧,这就不大道德了。书商之后的万夏不怎么听到消息了,京城居,大不易,消息又不能当饭。情怀则还在,涉世越浅,情操反倒越深。应该是在万先生才干书商这一行的当口,出过上下两厚本的《后朦胧诗全集》,上千页,堪称皇皇巨著。时在一九九三年,诗歌潮还有浪花,诗人辈出,佳作也车载斗量,不像二○○○年后,诗人其实更多了,能读的也没几首。

正是在那两厚本中我知道了陆忆敏,同时知道的还有陈东东,两个人似乎都在上海,身在上海而还写诗,光是想想都觉得突兀。那时候的苏州还有一个车前子,未老先衰的长相,写出来的东西都很脆,特别轻盈,或者就特别晦涩,很江南也很宋元,不大容易读懂的。这一本《出梅入夏》选了一九八一到二○一○年三十年的诗作,不过薄薄一册,靠七十页的评论才累积到一百八十四页,我读它竟是在立秋之后,天天下雨,没什么夏意了。

四川诗人中我顶爱读的一个是柏桦一个是钟鸣,柏桦后来也还写诗,但有些读起来味同嚼蜡;而钟鸣经营着鹿野苑石刻博物馆,几乎不再写诗,也很少谈诗了。

诗歌不需要什么黄金时代的,好的诗本身就是黄金,全民皆诗与其说是诗歌的繁荣,不如说是诗人的羞耻。靠诗人这顶桂冠吃喝玩乐一辈子,也是顶顶悲哀的一辈子。

六

《贾樟柯电影—故乡三部曲之〈小武〉》林旭东等编中国盲文出版社2003年版

我见过贾樟柯,四五年前吧,在一个商品房的样板间,一群人簇拥着一间房一间房地看,贾老师步子慢,走到阳台上停下来,说阳台不错,够大,要是在北京有这样大的阳台,他的行李箱就有落脚地,不至于拥塞在储物间,每找一回都像古墓觅影了。大家一开始都没听明白,过了半晌才一下子反应过来似的,觉得这是一个幽默,哈哈哈笑起来。

贾樟柯一度自谦:看,这是我最喜欢的自画像—典型的傻叉文艺青年。说得其实挺中肯的,这一段结语出在他的一篇自序的末尾,自序也有个名字,就叫《我的边城,我的国》。而这序是个统序,统了三本书,即其所谓的故乡三部曲:《小武》《站台》《逍遥游》。当然这三部曲算得上是那一时代的经典了,或许这一生他也没办法超越。有时候要超越自己真的不只是自己的事情,还需要时代的通行证,这通行证得之从来不易,又不是花俩钱就买得到的。

那篇自序大约是我看到的贾樟柯最好的文章,像至今记得魏微,最受触动的竟是她一篇不足千字的短文,其中一些字节至今历历在目:我每天站在阳台上看风景,其实我要看的是人。隔着一层层的空气,灰尘,阳光和风。我看见了人的生活。我和他们一样生活在市井里,感觉到生活的一点点快乐、辛酸和悲哀。然而我只是看着他们。有一天,我突然醒了,大大吃了一惊,原来我就是这么生活着的。它和我一样,不很热烈,我甚至因此感激南京,它和我一样不怎么热烈,然而具有感知力,常常感到悲哀。

《地主杂谈》俞 挺著清华大学出版社2014年版

我想必在贾樟柯的文字中既看到了他的一段曾经,也看到了自己曾经的一段生活。你看他这样来写:我上电影学院时已经二十三岁了,同级的大部分同学都高中刚毕业,他们和我相差五岁。我知道我没有多少青春可以挥霍了,二十三岁的人在我的家乡早就结婚了,或许已经有了小孩,那时像我这般年纪的朋友都喜欢留胡子,为的是一家三口,骑自行车穿行县城时有个户主的模样。

这近乎叹息的调子左右着他的创作,一路下来,他把屌丝的日子描摹得鞭辟入里,只有真的屌丝看了才会黯然神伤。

其实那一天在那个商品房的样板间他还说过一句话,意思仿佛是房子太贵他买不起吧,说是说了,谁会相信呢。这不是幽默,大家始终沉默着、紧跟着,连笑都没有一个。

陈丹青这样说过贾樟柯:与凯歌、艺谋比,与冯小刚比,贾是跟他们不同的一种动物。不同就不同吧,为什么要比呢?这纷纭复杂的尘世,哪里又有一般无二的人类。

七

有好多年我特别痴迷于建筑学,走到哪里都爱用一种探究的神情去观望入目的景致,无非是一些老屋、破墙,亭台、楼阁,荷花池。觉得再残旧,也有过它的道理。有人还住着,就和住着的人攀谈,即使他们论及屋漏偏逢连夜雨,很伤脑筋,总想找个晴日稍事修缮,或者在经济允可的情况下推倒重来;而没人的场所,则会逡巡许久,用想象编排出既有的儿郎相呼,青梅竹马。这样的情趣,幸好没去学建筑,真去学,也学不成的。

大概建筑理该是个理性的手艺吧,容不得烂漫。一砖一瓦唯有规制得当才能暂保无虞。要是心比天高弄出一个巴别塔来,就只有遭雷击的宿命了。

《昨日不辞而别》锤 子著鹭江出版社2015年版

我见识的建筑师也不少,大多寡言少语,天生成一张刻板的脸。其中却有例外,去年山间总算见到活人原研哉,连带着出现的还有隈研吾,两个人倡议弄狗舍,就真弄成了,日语只识五十音,靠一点简单的あいうえお,攀谈是没可能的,只得仰仗翻译看眼见、听作为,终于明白哪怕建筑师,还是需要保持一点童真,否则纯粹商业,就真成工匠了。都说工匠精神不可或缺,其实说的那精神早就不是一个工匠的必备质素,它的存在已经更像一粒思想的结晶了。

俞挺的《地主杂谈》,谈得都比较轻巧,有一说一,没什么遮掩的,形如谈及“学习往事”,等于在说师承,一二三四地报下来,像写坦白书,绝不讳言其来有自。人生于世,哪里有什么与生俱来的天才,庇荫于先人大师脚下,一点也不可耻。

俞挺的意义大抵便在于此,纵目去看,放手借鉴从来就是涅槃的必要准备。这个人的视频比书还要好看,也是信嘴说来,不事修饰,想干吗就干吗,一例竹筒倒豆子,呼啦一下悉数倾倒出来。糟糠也好菁华也好,由你择选。

俞先生还烧得一手好菜,要说建筑,和烧菜也相仿佛,菜品、调料、火候都是关键,最大的区别不过是菜烧坏了,大不了不吃就是,房子弄差了不住那可不行。在一天就要被骂一天的。这一点上俞先生也很慎重的,到底是大病過一场,鬼门关闯过一回,了知生死,变得从容裕如了,往往幸免于难。

八

西安之称废都应由贾平凹始,那时候已经有了张楚、郑钧、许巍,知者还不甚众,贾先生之外,大家知道得更多的是路遥、陈忠实、高建群,还只是早晨从中午开始的平凡世界。

我到西安晃荡,文学已经没落掉,或者传说没落掉。也已经是张楚郑钧许巍俱已离开西安之后,寒冬最无聊的日子,住在湘子庙隔壁,一入夜会踱步到粉巷去转转,随随便便地找个酒吧听一晚上歌。歌者已经是上得了台面的,更多的上不了台面的则游移在护城河边或者在钟鼓楼脚下靠弹唱诱几个硬币。大冬天的,脚边一个光盆子,扔下去叮当作响,他兀自沉陷在自己的歌声里,佯闭着眼睛,哈腰鞠个躬,头也不抬。

锤子是过来人,至少是废都摇滚往事的过来人,由他来写《昨日不辞而别》才能更加的巨细靡遗。既用上废都这个戳记,就注定了文字的悲剧质素,像报菜名一样报出来的那些乐队,多半是消逝已久的组合,人固然还在,精神早涣散掉了,一个新的时代将来,同时就是一个旧时代的葬礼,反过来说,也一样。

难得的是有人留下这样一部史记,多少予我们一番缅怀的可能,卸下既往,不带一份拖累,或者继续嘶吼,或者闭口不言,迎着来路,轻装前行。

二○一五年八月九日