人口和耕地要素作用下中国传统聚落规模的层级分布特点

2015-05-14张玉坤天津大学建筑学院天津300072内蒙古工业大学建筑学院呼和浩特0005

张玉坤,贺 龙,2(.天津大学建筑学院,天津300072;2.内蒙古工业大学建筑学院,呼和浩特0005)

人口和耕地要素作用下中国传统聚落规模的层级分布特点

张玉坤1,贺龙1,2

(1.天津大学建筑学院,天津300072;2.内蒙古工业大学建筑学院,呼和浩特010051)

摘要:在以农业文明为背景的传统社会时期,中国传统聚落规模与传统农业的主要生产要素——人口和耕地直接相关。文章从自然机制角度和社会机制角度深入探讨了中国传统聚落规模与人口、耕地的作用关系,并以此为基础,得出了中国传统聚落规模的层级分布特点。

关键词:传统聚落;耕作半径;聚落规模;层级分布

一、人口和耕地要素对聚落规模的作用

中国传统聚落是依存于传统农业生产的基础上产生的。在众多影响聚落规模的要素中,作为传统农业的主要生产要素,即人口和耕地是决定中国传统聚落规模①的主要因素。

历史上聚落形态的形成与演进主要分为两种途径:“自然式”有机演进和“计划式”理性演进。有学者形象称之为“自下而上”途径和“自上而下”途径[1]。人口和耕地要素正是沿着这两种途径实现了对中国传统聚落规模的作用。

下文分别从自然机制角度和社会机制角度,阐述人口和耕地要素对聚落规模的作用方式,进而得出聚落规模的层级分布特点。

二、自然机制下人口和耕地要素对聚落规模的作用方式

自然机制下人口和耕地对聚落规模的作用方式在《礼记·王制》中表述的较为完整:“凡居民,量地以制邑,度地以居民。地邑民居必参相得也。无旷土,无游民,食节事时,民咸安其居,乐事劝功,尊君亲上,然后兴学”[2]。文中从人口和耕地要素,分析了“制邑”的营造策略。“制邑”应充分考虑人口、耕地要素,使资源配置达到“无旷土,无游民”的标准,三者“相得”,则社会长治久安。

其中,“地、邑、民”三者的“相得”关系可用耕地规模、聚落规模和人口规模3个数理参量表达其内在的逻辑关系,耕地规模作为先发因素,决定了其承载的人口规模,而人口规模不同,应配套的聚落规模不同。按照这种逻辑关系,我们可以将3个数理参量分解为两两对应的作用关系,在分别深入剖析其作用方式的基础上,综合得出在自然机制下聚落规模的发展规律。

1.耕地规模和人口规模

在传统社会时期,农耕聚落居住者的生活资料几乎全部来源于其周边耕地。单位面积土地可供养的人口数量,即土地的承载力决定了耕地规模与人口规模的作用机制。通过数学表达式,可以将其自然机制作用的逻辑关系表达如下。

式中:Q人为聚落人口规模;S耕为聚落耕地规模;K地为土地承载力。

事实上,在传统的农业社会中,聚落耕地规模的发展一直受到制约。由于步行交通一直以来都是传统社会中核心的农耕交通方式,在生理因素和自然因素的限制下,传统农耕聚落居民不会将耕地选择在离聚落很远的地方。当以聚落为圆点,人们可承受的最大步行耕作距离为半径所划定的区域,就是传统聚落的最大耕地面积。这也就从根本上制约了聚落耕地规模的无限扩张。

在耕地规模发展受到制约的情况下,土地承载力的变化因素决定了耕地规模对人口规模作用的程度。在不同地域和不同的历史时期,由于土地类型的不同和古代农业生产技术的进步,土地承载力表现出不同的特征。如在地理分布上,由于自然地形的原因,一般平原地区比山区土地更容易汇集适合农作物生长的养料,土地肥沃程度较高,同时灌溉条件和农业生产技术信息交流的条件也优于山区,从而表现为平原地区的聚落人口规模往往大于山区聚落人口规模。在不同的历史时期,由于农业生产技术的进步对土地承载力的影响,也导致聚落人口规模在不同的历史时期表现出逐步增加的趋势。因此,在相同的历史时期,耕地类型相近的地域,K地的大小浮动较微弱,人地比例差异不大,反之亦然。

2.人口规模和聚落规模

同样,人口规模和聚落规模的逻辑关系可表达为

式中:S聚为聚落规模;Q人为聚落人口规模;K人为人均居住用地面积。

K人的大小,取决于聚落居住者生活的平均富足水平。不同的历史时期,由于社会的进步,人们的生活水平整体呈上升趋势,从而表现为聚落规模逐步增大的趋势。而在一定的历史时期内,K人的大小在地理分布上的变化较为稳定。这种关系可用人口经济学中的“推拉理论”进行分析。理论认为,人口迁移和移民搬迁的原因是人们可以通过搬迁改善生活条件。在流入地中,那些使移民生活条件改善的因素就成为拉力。而流出地中,那些不利的社会经济条件就成为推力。人口迁移就是在这两种力量的共同作用下完成的[3]。基于上述的推拉理论,人口通过迁移使得整个地域中各聚落单元的平均富足水平趋向一致,从而使传统聚落中人口规模和聚落规模在地理分布的数理统计上有较强的正相关特征。

3.聚落规模与耕地规模

综合考虑K地和K人的因素,可以推出聚落规模与耕地规模的关系。即在一定的历史时期和相近的耕地类型区域内,聚落规模与耕地规模在地理分布统计学上应具有正相关的数据统计特征。在不同的历史时期和不同的地域中,由于农业生产技术水平和土地类型的差异,这种正相关的比例系数存在一定差异。

在具体的聚落规划营造过程中,农业技术的发展在微观的历史时期内基本上是静态的。因此,土地的肥沃程度成为考量聚落营造规模过程中一个主要的变化因素。

4.自然机制下聚落规模的发展极限

综上所述,我们可以认为,由于古代传统交通方式等可达性因素的限制,聚落耕地规模不可能无限扩大,从而使得聚落规模的发展存在最大极限。在自然机制的作用下,聚落规模的极限程度不同。农业生产技术较高、耕地肥沃程度较高的地区,传统农耕聚落规模的发展极限也较大。农业生产技术较低,土地肥沃程度较低的地区,规模发展极限较小。在实际的聚落规划行为中,人们通过“相土择址”的手段,优先选择土地肥沃程度较高的地域建立聚落。同时,为了扩大耕种半径,部分地域有采用冬夏两栖的居住方式,但这些行为对聚落规模本质上的扩大意义有限。聚落规模要想进一步发展,达到更大尺度的规模,必须通过社会机制的作用来实现。

三、社会机制下人口和耕地要素对聚落规模的作用方式

自然机制作用下形成的聚落形态可支撑的社会关系相对简单,聚落内部以家庭为单位组成一个相对独立的社会群体。同时,每一个分散的聚落均以自身为中心,以血缘关系、地缘关系为基础,与周边临近的聚落形成一个具有一定社会关系和经济关系的聚落共同体。这样一种聚落的共同体可以实现最基本的社会活动,承载一定程度上的社会伦理制度,形成一套相对独立的社会体系。施坚雅在分析这种社会关系时认为,通过基层市场的作用,还可以形成更大范围的社会关系。在具有周期性和流动性的集市作用下,农民的实际社会区域的边界不是由他所住村庄的狭窄的范围决定,而是由他的基层市场区域的边界决定的[4]。在传统的农耕社会中,周期性的市场补充了相对原始状态的步行交通,构成了相对较大的社会圈。但是,这样一种社会关系还远远不够,从社会生活和政治军事等方面考虑,需要有更大规模的聚落体系来承载更加完整的社会结构。因此,人们希望打破自然机制下聚落规模的发展极限,通过社会制度的作用,使人口、耕地与聚落规模的作用机制发生根本的改变,从而营造更大尺度的聚落。

社会机制对聚落规模的作用方式主要是通过政治和经济两条途径完成。通过政治途径,使以农业生产为主要生产方式的社区型聚落转变为政治军事较强的中心聚落,包括行政区划中的各级都城、府、州、县城。通过经济途径,使农业聚落转变为以物质交换为主的地方性商业聚落和区域性商业城市。在不同历史时期,国家统治结构是很不相同的,这些土地管理和分配机制的思想,最早可以追溯到夏商时期的井田制。所谓井田制,《孟子·滕文公上》记载:“方里而井,井九百亩。其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事”。[5]基于井田制这样一种土地制度和赋役制度,全国城乡统一部署,“九夫为井,四井为邑②,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都”[6]。最终,全国形成了城乡一体、耕地与人口按比例均质分配的地理格局。自此开始,人口和耕地通过社会制度的作用产生了新的格局。新的聚落规模形态及地理分布格局体系支撑了更加完整的社会结构体系。

纵观中国传统社会制度对人口和耕地的作用,其核心机制主要体现在土地制度和赋役制度方面。虽然各时期具体组织形态不同,但在宏观上,其根本的机制是一致的。中国传统社会中,城市与乡村的经济联系主要是单向性的,农村社会“男耕女织”的生活方式形成了自给自足的小农经济体制。城市从农村征收贡赋、调集劳役,却较少向农村提供产品。中国古代城市作为消费性城市的特点,使城市的手工业生产未能获得独立运行的经济机制,也不能成为支持城市发展的支柱产业[7]。因此,不同行政层次的聚落最终形成了一种自上而下多层级的寄生关系(见图1)。

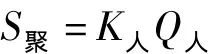

在聚落的行政体系中,层级A的聚落是位于体系最底层的聚落,具有纯粹的生产性,其聚落规模主要受自然机制影响。随着行政层级地位的提高,聚落的社会职能开始增大,聚落中非农业人口比例也开始增大(见图2),从而导致聚落规模进一步扩大。

图2 各层级聚落人口、耕地关系(笔者自绘)

由图1和图2可以看出,层级A中聚落的农业人口,在其聚落周围的耕地上劳动,劳动成果一部分用以自身,另一部分上交到层级B作为赋税。层级B在收到层级A的赋税和自身层级农业人口的赋税后,一部分用以自身非农业人口,剩余部分继续向层级C上交,以此类推。这样的社会组织方式,形成了新型的人地关系,使聚落的规模不再完全依赖于聚落农业人口规模和聚落周边的农耕腹地规模。聚落中非农业人口规模脱离于聚落自身耕地规模,与农业人口共同影响聚落的规模。

四、聚落规模的地理层级分布特点

中国传统聚落规模在地理空间的分布统计上带有层级性的数理统计特征,使中国传统聚落在规模尺度上构成了多层级的结构体系。与聚落的行政层级不同,聚落规模的层级强调的是从物质形态角度出发,以聚落规模的尺度大小在地理空间上的分布统计为基础,所呈现出来的层次分级特征。

综合上文可以看出,中国传统聚落规模的层级分布特点就是人口、耕地要素在自然途径和社会途径双重作用下形成的。规模层级较低的聚落,受自然途径的作用关系较大,规模层级较高的聚落规模,受社会组织途径的作用关系较大。

非农业人口具体的分布状态与社会组织方式直接相关,在土地制度和赋税制度的影响下,更多的非农业人口集中在行政级别较高的层级,形成更大规模的聚落单元。因此,宏观上讲,行政层级越高的聚落,其非农业人口得到的赋税越多,聚落人口规模越大,从而使聚落规模尺度越大。基于这一点,中国传统聚落规模层级取决于聚落的行政层级,传统聚落规模层级体系与聚落行政层级体系在宏观上是统一的。因此,通过考察现实中特定地域中传统聚落的规模层级,比较各层级间聚落规模的比例,可以在一定程度上反推出当时社会行政等级的关系,以及赋税的比例程度。

从微观上讲,由于自然机制的作用,聚落行政层级与聚落规模层级无法一一对应。在聚落行政层级中,聚落中非农业人口的具体数量取决于下一层级中聚落的数量、聚落耕地的肥沃程度及赋税比例等因素。同时,在聚落行政层级的末端,聚落的规模尺度主要受自然机制的作用。由于地理条件的区域差异,这一行政层级的聚落还可以细分出更多规模层级。因此,两种层级体系并不完全等同。

注释:

①本文中聚落规模的尺度特指聚落占地面积的大小。

②此处的“邑”及后文的“丘”、“甸”、“县”、“都”强调的是土地区域的概念,并非聚落单体的概念。

参考文献:

[1]刘晓星.中国传统聚落形态的有机演进途径及其启示[J].城市规划学刊,2007(3):55-59.

[2]北京师联教育科学研究所.中国古典文化大成·诸子百家卷:礼记[M].北京:学苑音像出版社,2005.

[3]李强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003(1):125-136.

[4]施坚雅.中国农村的市场和社会结构[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[5]孟子.孟子:上卷[M].长春:吉林文史出版社,2007.

[6]北京师联教育科学研究所.中国古典文化大成·诸子百家卷:周礼[M].北京:学苑音像出版社,2005.

[7]李贺楠.中国古代农村聚落区域分布与形态变迁规律性研究[D],天津:天津大学建筑学院,2006.

Level Distribution Characteristics of Chinese Traditional Settlement Scale under the Effect of Population and Cultivated Land

Zhang Yukun1,He Long1,2

(1.School of Architecture,Tianjin University,Tianjin 300072,China; 2.School of Architecture,Inner Mongolia University of Technology,Hohhot 010051,China)

Abstract:During the traditional social period,characterized by agricultural civilization,the scale of Chinese traditional settlement was directly related to population and cultivated land,which were the major production factors of traditional agriculture.This paper analyzes the relationship of population cultivated land and Chinese traditional settlement scale from the aspect of natural mechanism and social mechanism,and summarizes the level distribution characteristics of Chinese traditional settlement scale.

Keywords:traditional settlement;cultivation radius;settlement scale;level distribution

通讯作者:贺龙,helongjianzhu@163.com.

作者简介:张玉坤(1956—),男,博士,教授.

收稿日期:2014-06-28.

中图分类号:TU-09

文献标志码:A

文章编号:1008-4339(2015)03-261-04