不同分子质量马尾藻岩藻聚糖硫酸酯的制备和化学组成分析*

2015-05-12钟思燕王维民谌素华蔡璐

钟思燕,王维民,谌素华,蔡璐

(广东海洋大学食品科技学院,广东省水产品加工与安全重点实验室,水产品深加工广东普通高等学校重点实验室,广东湛江,524088)

岩藻聚糖硫酸酯是存在于褐藻中以L-岩藻糖为主,多种单糖残基以及硫酸基组成的水溶性杂多糖,具有广泛的生物活性,如抗凝血、抗肿瘤、抗病毒、抗血栓、降血脂等[1]。其分子质量分布广,从几万到几十万不等,多糖生物活性与其分子质量和化学组成有密切关系,但是大分子质量岩藻聚糖硫酸酯溶解性低,生物利用性不好,在很大程度上限制其生物活性的应用。近年来,许多研究表明低分子质量岩藻聚糖具有更好的溶解性、吸收性、生物利用率,及良好的生物活性[2-5],因此研究岩藻聚糖降解条件是马尾藻岩藻聚糖及其产品开发和应用亟待解决的问题。多糖的降解方法大致分为物理法、化学法和生物法,其中化学法主要包括酸降解法和过氧化氢降解法,而酸降解法的优点是工艺简单,产品质量易于控制,利于实现工业化生产,虽会产生一定的脱硫作用,但温和的条件仍可得到活性较好的低分子质量岩藻聚糖硫酸酯。

本研究以围氏马尾藻岩藻聚糖硫酸酯粗品为研究对象,通过控制酸水解条件分别降解2种硫酸基含量不同的大分子岩藻聚糖硫酸酯并对其进行纯化,获得 MMWF1、LMWF1、MMWF2和LMWF2四个组分,对4组分的化学组成进行比较。

1 材料与方法

1.1 实验材料

围氏马尾藻(Sargassum fucoidan),采于广东湛江硇洲岛,经冲洗、晒干、粉碎、过80目筛,干燥保存备用。用超声波浸提工艺提取后得到实验材料马尾藻岩藻聚糖硫酸酯粗品[6]。

1.2 主要试剂

浓H2SO4、乙酸酐等,均为国产分析纯;标准分子质量葡聚糖、L-岩藻糖、葡萄糖、木糖、阿拉伯糖、甘露糖、鼠李糖等试剂,均为进口色谱纯;DEAE-52纤维素,广州鼎国生物技术有限公司;Sephacryl S-200HR,美国GE公司。

1.3 仪器设备

中低压半制备色谱仪,日本埃朗科技;高速冷冻离心机,日本日立;红外光谱仪,美国Nicolet;气相色谱仪,上海天美科学仪器;真空冷冻干燥机,韩国ilshin。

1.4 实验方法

1.4.1 DEAE-52纤维素离子交换层析法初步分级岩藻聚糖硫酸酯粗品

称取150 mg马尾藻岩藻聚糖硫酸酯粗品,用水稀释后上样,依次用蒸馏水、1、2和3 mol/L NaCl作洗脱液逐级洗脱,流速为1 mL/min,每管收集5 mL。用苯酚-硫酸法进行比色,根据吸光度绘制洗脱曲线。依据洗脱曲线分别进行收集,再经浓缩、除盐和冷冻干燥后得到每个多糖组分。

1.4.2 不同分子质量岩藻聚糖硫酸酯的制备及其分子质量的测定

采用稀酸降解法制备不同分子质量的岩藻聚糖硫酸酯。将样品溶解于不同浓度H2SO4溶液(0.01、0.05、0.10 mol/L)中制成1%的溶液,分别在不同温度(40、60、80 ℃)下反应,在不同时间点(0、2、4、8 h)下用2 mol/L NaOH终止反应,再经透析,冻干得到降解后样品。根据不同反应条件,研究稀酸对岩藻聚糖的降解规律,并测定不同时间点岩藻聚糖的分子质量变化,确定酸降解条件。将降解后的组分过Sephacryl S-200HR柱进行分级纯化,获得不同分子质量的岩藻聚糖。

以葡聚糖标准品制备标准曲线,采用高效凝胶色谱法测定降解前后组分的分子质量。取Dextran2000及标准葡聚糖系列各10 mg,溶于1 mL去离子水中,上Sephacryl S-200层析柱,以0.5 mol/L NaCl溶液80 r/min速度洗脱,收集。以分子质量对数(lgMw)对每种标准葡聚糖的洗脱体积与蓝色葡聚糖的洗脱体积之比(Ve/Vo)作标准曲线,计算回归方程。分别再取稀酸降解后的各样品稀释至一定浓度后,上样,测其洗脱体积Ve,根据标准曲线公式计算不同组分的相对平均分子量。

1.4.3 不同分子量岩藻聚糖硫酸酯化学组成测定

总糖含量测定:采用苯酚硫酸法(校正系数为0.9)[7-8];硫酸基含量测定:采用 Dodgson 法[9];岩藻糖含量测定:采用Dische比色法[10];糖醛酸含量测定:采用咔唑比色法[11];单糖组成测定:采用糖醇乙酸酯衍生物气相色谱法[12]。

1.4.4 不同分子量岩藻聚糖硫酸酯结构分析

采用美国Nicolet SDXB FT IR红外光谱仪,将干燥的不同分子质量的多糖样品与KBr混合、研磨后压制成厚度1 mm左右的薄片,在4 000~500 cm-1区间进行红外扫描,检测不同分子质量的岩藻聚糖组分中多糖特征键(基团)的组成[13]。

2 结果与分析

2.1 DEAE-52纤维素离子交换层析法分级纯化岩藻聚糖硫酸酯粗品

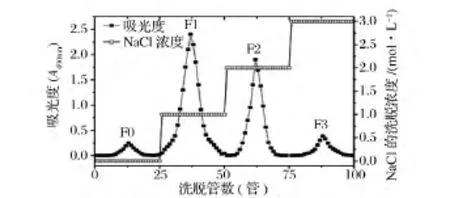

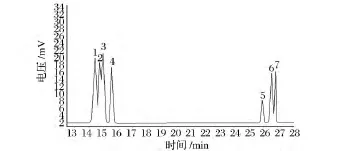

采用纤维素阴离子交换柱层析法对马尾藻岩藻聚糖粗品进行分级纯化,依次用蒸馏水、1、2、3 mol/L的NaCl溶液洗脱,洗脱曲线见图1。从图1中可以看出,蒸馏水和3个浓度的洗脱液处均形成一个糖峰,分别命名为 F0、F1、F2和 F3。F0为中性多糖,是未被纤维素交换的成分,硫酸基含量较少;而F1、F2和F3为酸性多糖,根据硫酸基的含量不同而被不同浓度的洗脱液洗脱下来。从峰面积可以看出,各组分总糖含量有较大差异,其中1 mol/L NaCl溶液的洗脱面积最大,随着洗脱液浓度的升高,洗脱出的组分总糖含量逐渐减少。

由于F0所含硫酸基较少,F3总糖含量较低,故本文只对F1和F2进行收集和分析。

图1 马尾藻岩藻聚糖粗品经DEAE-52柱层析的梯度洗脱曲线Fig.1 The gradient elution curve of crude fucoidan on DEAE-52 column chromalography

2.2 不同分子质量岩藻聚糖硫酸酯的制备及其分子质量测定

2.2.1 不同分子质量岩藻聚糖的制备

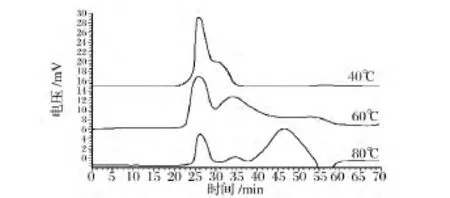

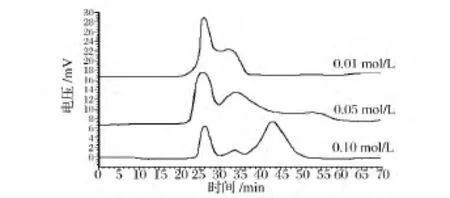

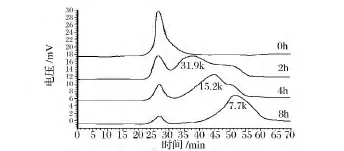

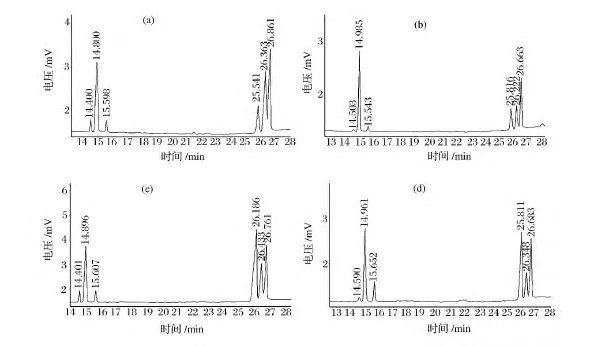

在酸降解过程中,反应温度、酸浓度和反应时间是影响多糖水解速度和分子质量大小的重要因素,本试验研究了不同的反应温度(40、60、80℃)、不同的H2SO4浓度(0.01、0.05、0.10 mol/L)和不同反应时间(2、4、8 h)对岩藻聚糖硫酸酯的降解作用,降解后的凝胶色谱图2~图4所示。从图2~图4中可以看出,最早出现的峰可能是由于分子质量过大而超出柱分离范围的岩藻聚糖硫酸酯,但随着温度、酸浓度的升高和反应时间的延长,第1个峰的峰面积比例不断缩小,这说明大分子的物质在不断的降解,因此小分子质量岩藻聚糖不断增多。另外,在高温及较高酸度的情况下,降解反应速度较快,不易控制,而且重复率可能较低,故本实验研究在0.05 mol/L H2SO4、60℃条件下,马尾藻岩藻聚糖硫酸酯降解4 h和8 h的情况。

如图4所示,在60℃、酸浓度为0.05 mol/L、降解4 h时,岩藻聚糖的保留时间为45.02 min,通过公式计算其平均分子质量基本降至15.2 kDa左右;当降解8 h时,保留时间为51.92 min,平均分子质量基本降至7.7 kDa左右。本文根据以上条件分别降解经DEAE-52分级得到的F1和F2,降解后过Sephacryl S-200HR柱,并按时间收集、浓缩、透析和冻干。将F1降解4 h和8 h得到岩藻聚糖命名为MMWF1和LMWF1,将F2降解4h和8h得到的岩藻聚糖命名为MMWF2和LMWF2。

图2 温度对马尾藻岩藻聚糖硫酸酯酸水解的影响Fig.2 Effect of temperature on fucoidan from S.wightii acid hydrolysis(反应时间1 h、酸浓度0.05 mol/L,3条曲线的反应温度分别为40、60、80℃)

图3 酸浓度对马尾藻岩藻聚糖硫酸酯酸水解的影响Fig.3 Effect of temperature on fucoidan from S.wightii acid hydrolysis(反应温度60℃、反应时间1 h,3条曲线的酸浓度分别为0.01、0.05、0.10 mol/L)

图4 反应时间对马尾藻岩藻聚糖硫酸酯酸水解的影响Fig.4 Effect of reaction time on fucoidan from S.wightii acid hydrolysis(酸浓度0.05 mol/L,反应温度60℃,4条曲线的反应时间分别为0、2、4、8 h)

2.2.2 岩藻聚糖硫酸酯酸降解组分分子质量的测定

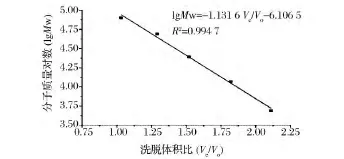

利用Sephacryl S-200高效凝胶色谱结合示差光检测器的方法,得出Dextran2000及标准葡聚糖系列标准曲线,结果如图5所示。以Ve/Vo为横坐标、分子质量的对数为纵坐标进行线性回归分析,得回归方程lgMw= -1.131 6 Ve/Vo+6.106 5,R2=0.994 7,表明保留时间与分子质量对数之间存在良好的线性关系。

图5 相对分子质量标准曲线Fig.5 The standard curve of molecular weight of polysaccharide

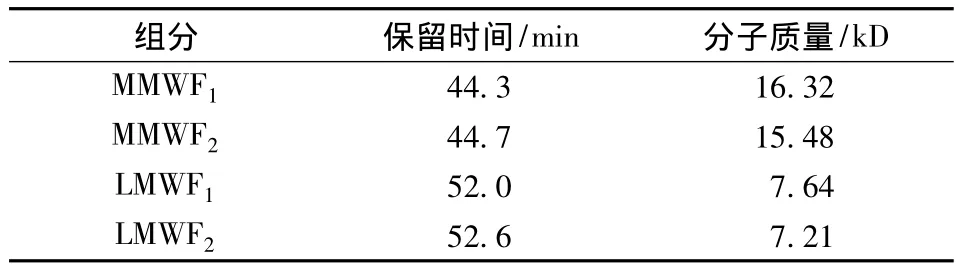

用同样方法分别测定 MMWF1、LMWF1、MMWF2、LMWF2所得的洗脱体积Ve,根据标准曲线公式计算出不同组分的相对平均分子质量,结果如表1所示。

表1 马尾藻岩藻聚糖硫酸酯不同组分的分子量Table 1 The molecular of different component fucoidan from S.wightii

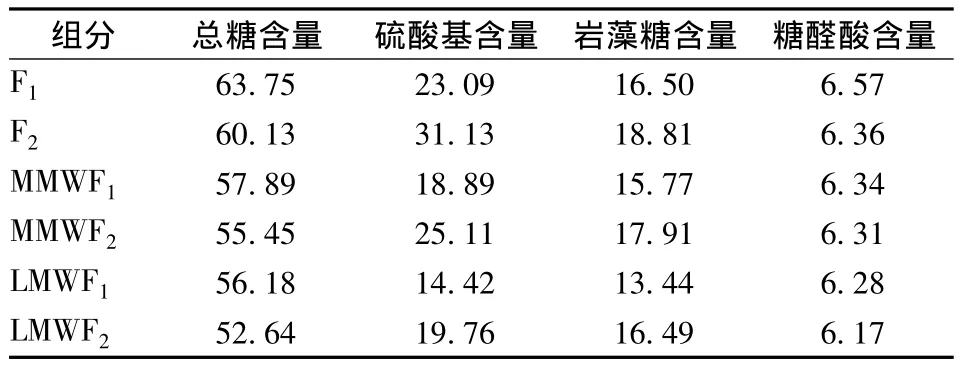

2.3 不同分子质量岩藻聚糖硫酸酯化学组成分析

表2 不同分子量马尾藻岩藻聚糖硫酸酯的化学组成 %Table 2 The chemical composition of different molecular weight fucoidan from S.wightii %

由表2可知,由于DEAE-52的分级作用,F2的硫酸基含量比F1的高出8.04%,总糖、岩藻糖和糖醛酸含量差异不大。通过分析降解前后各多糖组分化学组成的结果表明,降解后多糖组分总糖、岩藻糖和硫酸基含量的下降较为明显。这是因为H2SO4能够断裂岩藻聚糖硫酸酯中的糖苷键,将岩藻聚糖切割成为低分子的片段,与此同时岩藻聚糖硫酸酯中的硫酸基发生部分脱落,且随着水解时间的增加,硫酸基脱落程度也增加,这与吴永沛等人利用酸水解制备低分子量岩藻聚糖所得结果相符[14]。

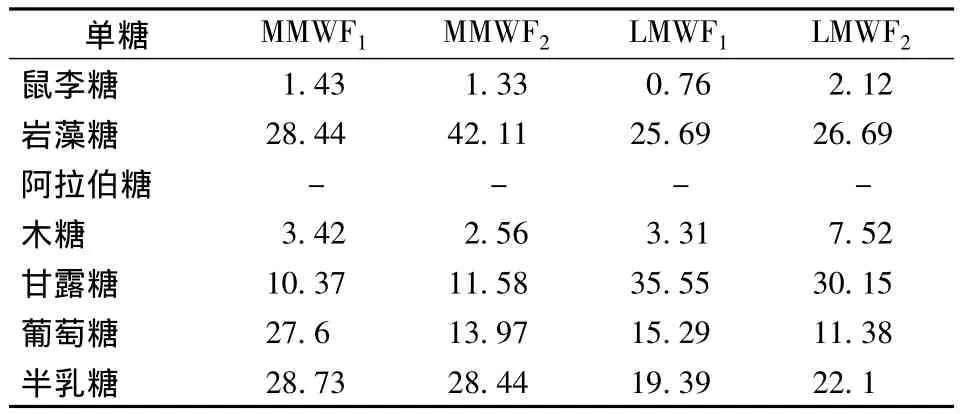

将7种单糖标准品分别进行衍生化及GC分析后,记录每种单糖衍生物的出峰时间,然后进行混标分析,结果如图6所示。图6中从左到右,鼠李糖(Rha)、岩藻糖(Fuc)、阿拉伯糖(Ara)、木糖(Xyl)、甘露糖(Man)、葡萄糖(Glc)和半乳糖(Gal)的出峰时间依次为:14.486、14.753、14.997、15.585、25.991、26.594和26.810 min。

不同分子质量的马尾藻岩藻聚糖硫酸酯经衍生化及GC分析后,分别得到 MMWF1、MMWF2、LMWF1和LMWF1的气相色谱图,如图7所示。

图6 标准单糖的气相色谱图Fig.6 Gas chromatogram of standard monosaccharid

图7 不同分子量马尾藻岩藻聚糖硫酸酯气相色谱图Fig.7 Gas chromatogram of different molecular weight fucoidan from S.wightii

表3 不同分子质量马尾藻岩藻聚糖硫酸酯的单糖组成 %Table 3 The monosaccharide composition percentage of different molecular weight fucoidan from S.wightii%

由表3及图7可知,马尾藻岩藻聚糖硫酸酯各组分均由鼠李糖、岩藻糖、木糖、甘露糖、葡萄糖和半乳糖构成,但百分含量各不相同。MMWF1的半乳糖含量最高,MMWF2的岩藻糖含量最高,LMWF1和LMWF2的甘露糖含量最高。可能是由于糖链的断裂,使单糖的组成百分比发生了变化。

2.4 红外分析

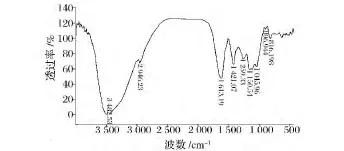

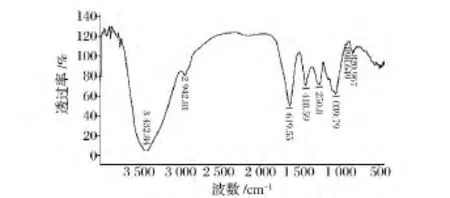

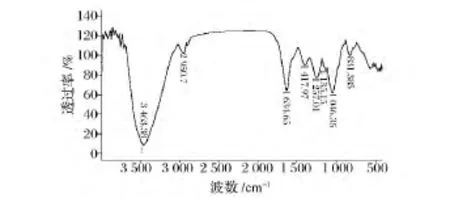

采用红外光谱仪在4 000~500 cm-1区间对不同分子质量的样品进行红外扫描,检测不同分子质量的岩藻聚糖组分中多糖特征键(基团)的组成,结果如图8~图11所示。

通过比较以上红外光谱图发现,4组分均含共有的多糖特征峰:3 432~3 482 cm-1处有强吸收峰,这是多糖分子间或分子内氢键 O—H的伸缩振动;2 942-2 950 cm-1为甲基的C—H伸缩振动信号,可能是岩藻糖甲基的吸收振动峰;1 613~1 634 cm-1为C═O的伸缩振动,说明结构中均含有一定量的糖醛酸;1 417~1 422 cm-1处的吸收峰为—OH的变形振动,表明多糖为多聚糖;1 250~1 259 cm-1处吸收峰是S═O的伸缩振动,800~860 cm-1处是C—O—S的伸缩振动峰,表明是硫酸基取代的多糖。

图8 MMWF1的红外光谱图Fig.8 Infrared spectra of MMWF1

图9 MMWF2的红外光谱图Fig.9 Infrared spectra of MMWF2

图11 LMWF2的红外光谱图Fig.11 Infrared spectra of LMWF2

MMWF2在1 420 cm-1附近的 C—O—S伸缩振动峰明显强于其他3个组分,LMWF2次之,与化学分析的结果一致。C—O—S伸缩振动的位置与硫酸基在多糖上的连接位置有关,连接在C2或C3位处于平伏键位置的硫酸基在820 cm-1处有吸收,连接在C4位处于直立键位置的硫酸基在845 cm-1处有吸收。MMWF1和MMWF2的 C—O—S伸缩振动峰在820 cm-1附近,LMWF1和 LMWF2的伸缩振动峰在836 cm-1附近,这说明MMWF1和MMWF2的硫酸根是连接在C2或C3位的,而LMWF1和LMWF2可能有C4位的硫酸基取代[15-16]。

3 讨论

本文采用DEAE-52纤维素离子交换层析法、酸降解法、Sephacryl S-200凝胶法制备得到不同分子质量马尾藻岩藻聚糖,并对其化学组成进行了详细分析。据国内外文献报道,大部分褐藻中的岩藻聚糖硫酸酯均由多种糖残基构成,富士川龙郎等[17]先后从21种褐藻中提取岩藻聚糖硫酸酯,其中岩藻糖含量(12.9% ~46.2%)、硫酸基含量(14.3% ~38.1%)和糖醛酸含量(0.62% ~20.2%)均不相同。Nishide等[18]对21种日本产褐藻的岩藻聚糖硫酸酯的单糖及糖醛酸组分进行了研究,发现其单糖组分以L-岩藻糖为主,均含有木糖、甘露糖、半乳糖、葡萄糖和鼠李糖,少数含有阿拉伯糖。

本研究经酸降解后获得的围氏马尾藻岩藻聚糖硫酸酯其化学组成与大部分褐藻相似,含有岩藻糖、半乳糖、甘露糖等其他组分,但均不含阿拉伯糖。其中MMWF1以岩藻糖、半乳糖及葡萄糖为主;MMWF2以岩藻糖和半乳糖为主;LMWF1与LMWF2以岩藻糖和甘露糖为主,这可能与糖苷键的不同或糖链断裂有关。另外,四组分均含有多糖的特征吸收峰和硫酸基吸收峰,其平均分子质量分别为16.32、15.49、7.65和7.21 kD,但各组分总糖、硫酸基、岩藻糖等含量均有所降低,这可能与酸降解的脱硫作用及糖链断裂有关。张秀坤[19]的研究表明,采用酸降解方法获得的低分子质量岩藻聚糖硫酸酯仍具有良好的抗氧化和降血脂活性,本研究可为进一步研究多糖的构效关系提供理论基础。

[1] 刘颖,张敏,吴茜茜,等.岩藻多糖的研究进展[J].食品与发酵工业,2011,37(6):146 -151.

[2] 薛山,赵国华.低分子质量岩藻多糖的制备与生物学功能研究[J].农产品加工:创新版,2009,176(6):35-37.

[3] ZHAO Xue,DONG Shi-zhu,WANG Jing-feng,et al.A comparative study of antithrombotic and antiplateletactivities of different fucoidans from Laminaria japonica[J].Thromb Res,2012,129(6):771-778.

[4] 凌绍梅,吴永沛,刘翼祥,等.低分子量岩藻聚糖制备工艺及其抗菌活性的研究[J].食品科技,2014,39(7):184-189.

[5] 袁松,李八方,王景峰,等.相对低分子量海带岩藻聚糖硫酸酯对乙酸慢性胃溃疡的辅助治疗作用[J].中国海洋药物,2013,32(4):63 -68.

[6] 谌素华,王维民,李春莲.不同提取方法对半叶马尾藻多糖提取率的影响研究[J].农产品加工:创新版,2009(4):27-29.

[7] 张惟杰.糖复合物生化研究技术(第二版)[M].杭州:浙江大学出版社,1999:11-12.

[8] 康琰琰,王一飞,门晓媛,等.昆布多糖提取工艺及理化性质分析[J]食品研究与开发,2006,127(1):59 -62.

[9] 樊文乐,吴文洁.褐藻藻糖胶中硫酸根质量分数的测定方法[J].化学工业与工程,2005,26(5):47-49.

[10] Gibbons M N.The determination of methylpentoses[J].Analyst,1955,80:267 -276.

[11] Bitter T,Muir HM.A modified uronic acid carbazole reaction[J].Analytical Biochemistry,1962(4):330 - 334.

[12] 张联怡.近江牡蛎糖原提取、纯化及化学结构研究[D].湛江:广东海洋大学,2013.

[13] 陈亚静,王维民,谌素华,等.马尾藻岩藻聚糖硫酸酯降解工艺的研究[J].食品工业科技,2012(20):284-28.

[14] 吴永沛,刘明,刘翼祥,等.制备低分子量岩藻聚糖的研究[J].食品工业科技,2007,28(9):151-154.

[15] 侯成敏,陈文宁,陈玉放,等.糖类结构的光谱分析特点[J].天然产物研究与开发,2012,24:556-561.

[16] 张文清,左萍萍,徐辰,等.海带中岩藻多糖的分离纯化与结构分析[J].食品科学,2012,33(1):68-71.

[17] 富士川龙郎,中岛克子.褐藻におけtfフコイダン樣多糖分布[J].日本農芸化學會誌,1975,49(9):455-461.

[18] Nishide E,Anzai H,Uehida N,et al.Sugar constituents of fucose-containing Polysaeeharides from various Japanese brown algae[M].Thirteenth International Seaweed Sym-Posim,Kluwer Acadmic Publishers,Beigium,1990:573 -576.

[19] 张秀坤.羊栖菜岩藻聚糖硫酸酯的制备与降血脂活性研究[D].青岛:中国海洋大学,2009.