东亚权力转移的可能性探析

2015-05-11张军杨光海

张军杨光海

东亚权力转移的可能性探析

张军杨光海

东亚作为世界上最具有潜力和活力的地区之一,正逐渐走向世界舞台的中心。而在这一区域层级体系内,中国的迅速崛起使得东亚开始出现日益明显的 “权力转移”趋势。本文对东亚权力和平转移的可能性进行了分析,认为东亚权力转移与以往的“武力争霸时代”的权力转移迥然不同,其无论在时代特征还是空间范围上,都受到众多因素的限制,因此,东亚权力和平转移的可能性远远大于战争转移的可能性。本文指出中国应当具备大战略的胸怀和宽广的视野,谋求综合国力各要素的均衡发展,通过与美国建立 “新型大国关系”,积极主动地构建一种针对东亚权力转移的风险管理机制,以管控东亚权力转移的进程。

东亚;权力转移;风险管理;中美关系

杨光海,解放军国际关系学院国家安全战略研究中心教授。

一、前言

东亚这一区域层级体系的权力格局确实发生了重大变化,中国的崛起正在使东亚的权力主导权发生新的转移。自从进入21世纪以来,中国的强劲崛起使日本的辉煌黯然失色,对美国的主导地位形成了冲击。东亚权力转移与国际权力变更有着密不可分的结构性联系。中国崛起所引起的东亚权力转移必然会导致全球性霸权国美国的战略变化。因此,最近几年来,美国的战略重心东移,正是美国对中国崛起的担忧的集中表现。

从 “权力转移”理论来看,全球的权力格局并未发生实质性的变动,而在东亚这一区域层级中,中国的迅速崛起确实催生了该地区的权力转移现象,居于该进程主导地位的是中美两个大国,东亚的权力转移仍处于进程之中,中美是权力转移的主角和中心。由于中美以及其他主要行为体力量对比态势的变化,以及多种因素的综合作用,东亚的权力转移不仅已经发生,其趋势也不可阻挡。

东亚正在发生的权力转移是地区层级最引人注目的权力结构变迁。很明显,东亚权力转移将导致地区关系走向出现不确定性,东亚权力格局的主导权最终由美国转向中国,不仅将会对美国产生极大的影响,还对国际体系造成一定的战略影响。既然东亚权力转移已是一种不可避免的 “大趋势”,①“保罗·肯尼迪再论大国兴衰:中国崛起是大趋势”,中国经济网,2008年1月22日,http://www.ce.cn/那么,东亚权力转移将会以何种方式进行呢?有些学者认为,正在崛起的中国与实力正在相对衰落的美国之间必然存在着冲突甚至战争的风险。②Richard Bernstein and Ross H.Munro,“The Coming Conflict with America,”Foreign Affairs,March/April1997;RobertD.Kaplan,“HowWeWouldFightChina,”AtlanticMonthly,April28,2005;Steve Chan,China,theUS,andthePower-TransitionTheory.ACritique.(LandonandNewYork:Routledge,2008),P.2.约翰·米尔斯海默就认为,根据历史经验,一个强烈依靠硬力量特别是军事力量崛起的国家,往往具有明显的扩张倾向,在其崛起过程中追求打破现存国际体系,以求最大限度地获取世界权力中心,③[美]约翰·米尔斯海默著:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社2003年版,第204页。因此,中国的崛起是一种 “非和平崛起”,④John J Mearsheimer,“China's Unpeaceful Rise”,Current History,April 2006,pp.160-161.该学者还指出, “富强的中国不会是一个维护现状的大国,而会是一个决心要获取地区霸权的雄心勃勃的国家。这不是因为富裕的中国就会有不良动机,而是因为对任何一个国家来说,使其生存几率最大化的最好方法是成为本地区的霸主”。⑤[美]约翰·米尔斯海默著:《大国政治的悲剧》,第544页。不过,也有西方学者认为,东亚权力转移会以和平的方式进行,前提是美国将中国纳入到现行的西方国际体系之中。⑥G.John IKenberry,“The Rise of China and the Future of the West—Can the Liberal System Survive,”Foreign Affairs,January/February 2008.http://www.viet-studies info/kinhte/China_Rise_and_West_FA.pdf.我国学者时殷弘教授也认为,在中国和平崛起和社会进步持续下去的前提下,中美 “权势转移”趋向很可能愈益发展,并且很可能最终导致和平或基本和平的 “格局转换”,即由中美分享不同优势取代原先广泛的美国单独优势。中国可以对这一前景有较大的信心。⑦时殷弘:《中美关系基本透视和战略分析》,载《世界经济与政治论坛》2007年第4期,第11页。

总之,无论学者们的观点如何不同,归根结底,东亚权力转移的方式无非有两种:一是和平;二是战争。那么,东亚权力转移究竟会是以何种方式进行呢?关于这个问题,本文的一个基本判断是:东亚的权力转移很可能将会采取 “和平”的方式。下文将对此观点进行具体论述。

二、东亚权力转移的研究变量

奥根斯基提出的 “权力转移”理论作为一种战争解释理论,利用西方主要大国间爆发的战争记录这种经验证据,把权力的持平认定为最近两个世纪以来国际体系中发生最严重对抗的必备条件。该理论认为,当崛起国与主导国之间权力分配接近,特别是当大国间权力的再分配出现 “持平” (power parity)趋势时,战争爆发的可能性是最高的。⑧A.F.K Organski,“World Politics”,Alfred A.Knopf,1958,Ch.1.同时,该理论还把崛起国对现存体系的满意程度作为条件,认为如果崛起国对现存体系和规则满意的话,即使其权力超过了体系主导国的实力,和平也可以得到维持,而崛起国对现状不满意,则会采取战争的方式,当然,崛起国在尚未达到或超过体系主导国的实力时不会冒然挑起战争。⑨娄伟:《论中美之间的权力转移》,载《东北亚论坛》,2011年第4期第38页。如罗伯特·吉尔平认为, “如果一种国际体系中权力比较大的国家对现有的领土、政治和经济安排满意的话,这种体系便处于平衡状态。”⑩娄伟:《论中美之间的权力转移》,第38页。由此可见, “权力转移”理论在权力转移与战争关系问题上所得出的观点非常简单,认为大国在权力转移过程中是否会发生战争,主要有两个变量:权力转移的发生和挑战国的态度。但是,本文经过研究发现在权力转移过程中战争是否会爆发,其变量不仅仅只有这两个。本文认为权力转移是否会导致战争,除了这两个变量之外,还有其他众多变量,并且这些变量都对权力转移的方式产生重大影响。

从 “权力转移”理论我们可以看出,除了权力转移的发生、挑战国的态度和主导国的态度之外,还有许多的研究变量,比如国际体系的权力格局、国际体系的层次以及其他综合性因素,都是权力转移方式的研究变量。

总而言之,本文认为,东亚权力和平转移可能性的分析变量主要应有以下几个方面: (一)崛起国对现存全球体系及地区体系的态度,亦即 “满意”或 “不满意”。尽管态度因素无法精确衡量,但可以从崛起国对全球或区域国际制度和国际组织的参与程度、崛起国与全球或地区的经济相互依赖程度以及崛起国对体系主导国所采取的战略来进行基本判断。11此衡量方法借鉴于娄伟:《论中美之间的权力转移》,载《东北亚论坛》2011年第4期。(二)国际体系的权力格局。国际体系的权力格局并非只是一对一式的对位格局,很大可能是多对一式的多极权力格局。在这种格局中,权力转移很有可能会以和平方式进行,而非必然导致战争。 (三)主导国所采取的战略。权力转移过程中,决定 “权力转移”以何种方式进行的变量并非只是崛起国的意图,更重要的可能是主导国对这一进程会采取怎样的战略,有时这一点尤为关键。(四)时代特征。据以往的历史经验,殖民主义和帝国主义时代的权力转移大都是以战争方式进行的,但如今的全球化时代则会极大不同。 (五)核因素。核武器的出现自然会对权力转移的方式产生重大影响,尽管奥根斯基认为,核武器并不能有效遏止大国间的战争。 (六)国家特性。无论是崛起国还是体系主导国,国家特性对其战略选择具有恒久的、不可忽视的影响。(七)软实力。综合国力由硬实力和软实力两方面构成。随着全球化趋势的日益扩展和世界力量结构的急速变革,文化、观念、制度等因素在国际政治经济格局中的地位和作用空前突出,成为新的大国力量来源之一。12Joseph S.Nye,Jr.,“The Changing Nature of World Power”,Political Science Quaterly,Vol.105,1990,pp.177-192.可见,软实力对于崛起国的国际地位和全面发展具有重要的意义,也应该是权力转移方式的研究变量之一。 (八)地缘政治因素。 “威胁的邻近性经常影响国家对威胁的认知。”13[美]小约瑟夫·奈著,张小明译:《理解国际冲突:理论与历史(第五版)》,上海人民出版社,2005年10月版,第78页。就如沃尔特所指出的,国家的威胁主要有四个来源:权力的增加、地理的接近、进攻性能力以及进攻意图。14Stephen M.Walt,The Origins of Alliances(Ithaca and London:Cornell University Press),1987,pp.17-22.因此,地缘政治因素也必然成为权力转移方式的一个研究变量。

本文希望通过这8个变量来对东亚权力转移的可能性进行分析,从而探知东亚权力转移的可能途径和规律。

三、基于变量之上的可能性分析

根据 “权力转移”理论,中国与美国之间的权力转移很大程度上会以冲突或战争的方式展现出来。米尔斯海默也极力鼓吹 “中国非和平崛起”的论调。但也有许多学者认为,中美之间的权力转移可以和平方式实现。那么,到底东亚权力转移能否以和平方式实现呢?本文将从上述的8个基本研究变量出发,从对这些研究变量的分析中得出这一问题的答案。

(一)变量一:国际体系的权力格局

“权力转移”理论所反复论证的模式就是单一体系下的对位模式,15详细阐述见朱锋:《“权力转移”理论:霸权性现实主义?》,载《国际政治研究》,2006年第3期,第47—48页。而在这种模式下的权力转移的发生确实往往会导致大国间战争的爆发。然而,国际体系的结构并非只此一种模式,另外还有多极格局,即挑战国不只是一个国家,而是多个国家,那么在此结构下,权力转移则多会以和平方式进行。

相比于以往的历史经验,当今世界的权力格局有着很大的不同。同样,相比于欧洲的历史轨迹,东亚的情况也有许多差异, “权力转移”理论强调的对位模式并不显得那么明显。先从全球体系层次来看,冷战结束后,两极格局结束,国际体系出现了多极化趋势。而经过20多年的发展,目前的国际体系并非是美国霸权统治下的单极世界,而是由美国、中国、欧盟、俄罗斯、日本、东盟、印度、巴西等国家以及许多区域组织形成的多极格局,只不过美国这一极显得更加突出,并因此而有所谓 “一超多强”的称谓。在这种多极格局中,美国的霸权虽然依然明显,但其地位已变得日益衰弱。西方著名学者卡尔·多伊奇和戴维·辛格曾指出,多极权力平衡体系较之两极体系而言更有利于世界的稳定,发生冲突的可能性更小一些。16方柏华:《国际关系格局》,中国社会科学出版社,2001年版,第288页。再从东亚区域层级体系来看,东亚区域内存在着中国、日本、俄罗斯、东盟等多个国家或组织,它们都是本地区体系中的重要行为体。它们之间的权力关系并不是简单的对位模式,而是呈现出多个行为体之间相互作用、相互影响和相互制约的复合式互动模式。也就是说,任何两个行为体之间的互动都会受到它们与其他行为体关系的影响。具体到中美互动上,即使美国有意以武力遏制中国的进一步崛起,或是中国有意挑战美国的主导地位,俄罗斯、东盟、日本、韩国、澳大利亚等也不会接受或参与。比如东盟所采取的 “大国平衡”战略就是最明显的例子。东盟不希望中美两个大国之间发生直接冲突或战争而殃及自身,因此,它根据 “弱国的逻辑”,采取 “大国平衡”的战略,一方面经济上与中国紧密合作,另一方面又在军事上依靠于美国。此外政治上还通过东盟10+3等多边机制来约束这两个大国,以实现东盟自身能够在两个大国之间的 “生存”。

由上述分析可知,在目前的国际体系内,处于多极格局平衡体系之下的东亚权力转移以和平方式进行的可能性明显大于以战争的方式进行的可能性。

(二)变量二:时代特征

纵观世界史,以往的权力转移都发生在殖民主义和帝国主义时代,如果非要给这种时代做个总结,那么 “武力争霸”最确切不过。在这种时代,领土扩张、资源和财富的掠夺以及势力范围的扩张是大国间争霸的目标,战争则是争霸的不可避免的手段。然而全球化时代的权力转移会与以往有很大不同。大国争夺继续存在,权力转移也不可避免,但很可能会以和平的方式进行。

在全球化时代,尤其是在当今国际社会,和平与发展已成为主旋律,国家之间不再以领土扩张论英雄。经济联系日益紧密,科技、文化的交流日益频繁,特别是软实力也日益上升为衡量一国综合实力的一个重要指标。再者,在全球化时代,战争的成本大大增加,现代战争的取胜难度也越来越大。并且,经济全球化的进程并不依靠战争来推进,反到是战争会给这一进程造成中断。在这个时代,经济关系已成为国家间的最根本关系,经济外交被越来越多的国家视为对外关系的核心所在。更何况在东亚这一区域层级体系,中美之间的经济利益相互交织,各种区域性的国际组织及制度,如亚太经合组织、东盟 “10+1”、东盟 “10+3”、东盟地区论坛等都对战争起到重要的抑制作用。就如贾庆国教授所言, “中美贸易关系已经不再是传统意义上的贸易关系,也就是不再是获利多少可以分得清楚的关系,而是一种你中有我,我中有你,你我利益界限越来越难理清的关系。”17贾庆国:《中美关系面临三个层面的挑战》,载《外交评论》2005年第6期,第29页。因此,在东亚国家间相互依赖日益加强的情况下,我们应该看到战争也具有了一种 “商业自杀”或 “利益自杀”的性质,从而变得不再是理性思维的产物。

总之,全球化使世界成为一个相互依存的整体,国家间的利益联系也越来越密切,同时, “武力争霸时代”已经成为历史,软实力日益上升为重要的力量,这一切都表明,在东亚的权力转移过程中,无论是崛起国中国通过战争来挑战现存体系,还是主导国美国通过预防性战争来扼杀中国的崛起,都不是理性思维下应该具有的行为。

(三)变量三:中国的态度

在中美之间已经开始出现权力转移的背景下,中美关系是否会越来越走向冲突呢?首先取决于作为崛起国的中国对现存国际体系的态度,亦即是 “满意”还是 “不满意”。关于这个问题,可以从以下几个方面分析中得出答案。

中国融入国际社会的程度极速提高,中国无意打破现行的国际政治经济秩序。在改革开放之前,中国参加的国际组织相当少,融入国际社会的程度比较低。改革开放后,中国摒弃 “革命外交”,不再以意识形态划分敌友,而是与世界各国发展友好合作关系,国家利益也不断扩展。随着利益的不断扩展,中国融入国际社会的程度有了显著提高。从1977年至1997年这20年间,中国参与的正式的政府间国际组织从21个增加至52个,增长了一倍多。而在同一时期中国参与的国际非政府组织从71个猛增至1163个。18Aaron Friedbreg,“The Future of US—China Relations—Is Conflict Inevitable?,” International Security,Vol30,No.2(Fall 2005),P.14.目前中国已全面融入了几乎所有的全球性政府间国际组织,所加入的数量甚至已超过美国。中国已成为现行国际政治经济秩序的积极参与者与塑造者。在东亚地区也是如此。中国不仅积极参与该地区的各种多边机制,包括东盟国防部长扩大会议、亚太经合组织、东盟地区论坛、东盟 “10+1”、东盟 “10+ 3”、东亚峰会和六方会谈等,还是其中的核心成员。通过参与这些组织并在其中发挥建设性作用,中国不仅有效地维护和增进了自身利益,也为地区和平与稳定做出重要贡献。中国的地位和影响力也因此而不断提升。

中美关系虽存在 “结构性矛盾”,但联系密切,有许多共同利益,相互依赖程度不断提高,双方都希望避免直接对抗和冲突。目前,中美关系已经成为世界上最重要的双边关系之一。中美之间不仅仅在经济领域建立了紧密联系,在安全和战略领域也存在着共同利益。尤其是在许多全球和地区重大问题上,中国离不开美国,美国同样也离不开中国。如果中美不能合作,那么这些问题都不可能得到妥善解决。总之,中国和美国之间的关系,已经达到 “你中有我,我中有你”、 “一损俱损,一荣俱荣”的状态,尽管中美之间仍然存在着中长期的 “结构性矛盾”,19时殷弘:《中美关系基本透视和战略分析》,载《世界经济与政治论坛》2007年第4期,第9页。但这并不否定中美之间的相互依赖关系。此外,目前美国将其战略重心东移,虽有遏制中国崛起的意图,但是其最终的目的并不是与中国发生直接的对抗和冲突,其始终没有放弃 “接触”战略。而中国为了营造和平崛起的良好周边环境,更不愿意与美国发生直接对抗和冲突。

中国致力于建立以合作共赢为核心的新型国际关系,实现中华民族伟大复兴的中国梦与世界各国人民的美好梦想相通。习近平总书记指出,我们的事业是同世界各国合作共赢的事业。建立以合作共赢为核心的新型国际关系,是我们党立足时代发展潮流和我国根本利益作出的战略选择,反映了中国人民和世界人民的共同心愿。20中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社,人民出版社,2014年6月第1版,第146页。2014年3月28日,习近平总书记在德国科尔伯基金会的演讲中指出: “中国走和平发展道路,不是权宜之计,更不是外交辞令,而是从历史、现实、未来的客观判断中得出的结论,是思想自信和实践自觉的有机统一。”21习近平在德国科尔伯基金会的演讲,人民网,2014年3月29日,http://politics.people.com.cn另外,2012年11月29日,习近平总书记率中央政治局常委和中央书记处同志在国家博物馆参观 《复兴之路》展览时首次提出 “中国梦”,中华民族伟大复兴的中国梦一经提出,就释放出强大的号召力和感染力。习近平总书记多次宣示:中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦,与世界各国人民的美好梦想相通。由此可见,中国致力于建立新型国际关系和和平发展的决心是坚定的,维护世界和平与稳定的信心是不断增加的。

综上所述,中国积极融入现存的国际政治经济秩序,致力于建立新型国际关系,努力实现与世界各国人民美好梦想相通的 “中国梦”,并对国际制度的改革作出重大贡献,同时中美之间存在着 “你中有我,我中有你”的相互依赖关系,并且中国始终坚持和平发展道路,无意破坏现有的国际政治经济秩序。由此,我们可以得知,崛起中的中国对现有国际体系的态度是 “基本满意”的。如此看来,这一变量对 “东亚权力和平转移可能性”的研究来说应该是正相关。

(四)变量四:美国的战略

“权力转移”理论认为,权力转移过程中的挑战国一般而言是现状的“不满意国家”,即现状的破坏者,而主导国则是 “现状的维护者”。但是,实际情况并非如此。在米尔斯海默看来,由于国际社会中无政府状态的结构性作用,国家行为的自由度是由权力结构所决定的:当过多的权力集中在某一个国家时,这种失衡的权力结构必然将容忍 “最强国”更加独立地、自主地追求自己的权力,实现自己以自由为目的的权力意志。因此,即便是最强国也可能是现状的破坏者。从这个意义上来说,国际关系中并没有绝对的“维持现状的国家”。22John Mearsheimer,The Tragedy of Great Power Politics,(New York:N.N.Norton,2001).转引自朱锋:《“权力转移”理论:霸权性现实主义?》,载《国际政治研究》2006年第3期,第49页。另外,体系主导国也有可能采取预防性战争的方式来扼杀挑战国对其主导地位的挑战。

具体到东亚,美国把中国当作其在东亚主导地位的挑战国来看待的。2001年至2006年期间, “遏制”始终是小布什政府战略文件中的主题。23Phillip C.Saunders,“Managing Strategic Competition with China,” Strategic Forum,No.242,July 2009,P.4.并且, “像所有大国一样,美国也希望在所有关键的战略领域维持其军事主导权”。24Phillip C.Saunders,“Managing Strategic Competition with China,” Strategic Forum,No.242,July 2009,P.4.美国利用其亚太同盟体系对中国形成 “包围圈”和苦心经营面向中国大陆的两条岛链,就是美国对中国的 “遏制”战略的有力证明。尤其是近年来所采取的 “战略重心东移”,更是针对中国崛起的,尽管美国官方和学术界在公开场合都声称 “亚太再平衡”战略并没有扼制中国的企图。

当然,美国的对华战略除了 “遏制”之外,还有 “接触”。美国原副国务卿佐利克于2005年在美中关系全国委员会发表讲话时提出,中国要做一个 “国际体系中负责任的利益攸关方”。并且,21世纪以来,美国精英对中国的认知有了一定的改变,认为 “经过20年的发展,中国已经由一个游离于体制之外、对体制有挑战意义的国家,变成了置身于体制之内、有一定发展程度的国家”。25黄靖:《美国亚太战略与对华政策的演变》,载《新远见》2007年第7期,第44-58页。

可见,一方面,中国实力的提升使得美国明显加大了遏制的赌注,视中国为其潜在的威胁,但是另一方面,美国并未放弃 “接触”的对华路线。这既是中美两大国共同利益牵引的结果,也是美国基于中国和平崛起的道路选择而做出的对华战略定位的产物。在东亚权力转移的过程中,中国始终坚持和平发展的崛起之路,不会以战争的方式获得体系主导权。只要这一道路选择不发生改变,美国对华战略中的 “接触”一面就不会逆转。况且,美国已越来越认识到,中国的崛起是不可避免的,只有保持 “接触”,才能使中国成为国际体系中的 “负责任的利益攸关方”,才能使它所不希望看到的 “即将到来的中美冲突”得到避免。但是,美国的这种认识是否会一直保持下去,从目前看还有许多不确定性,也不能排除美国的对华认知将来有可能改变。而一旦出现改变,其对华战略中的 “遏制”一面必定会增大,从而导致中美冲突的几率上升。由此可见,美国的对华战略将是决定东亚权力转移究竟会以何种方式进行的一个关键变量。如果其中 “接触”的成份一直保持或是增加,东亚权力转移的和平趋势就会增大,反之,如果其中“遏制”成份增加或是抛弃 “接触”转而推行单一的 “遏制”战略,那么,东亚权力转移的冲突趋势就会增大。但是,这毕竟只是基于 “未知条件”之上的一种假设,将来美国的对华战略究竟会朝哪个方向演变,就目前而言,很难有一个百分之百确定的答案。因此,这里只能将此作为一个不确定的变量对待。

(五)变量五:核因素

“权力转移”理论者们认为核武器并不能阻止权力转移所导致的战争,就如罗纳德·塔门 (Ronald Tammen)所声称的 “尽管有核武器的出现,但当出现赶超和不满这种情况时,战争的可能性就非常高”。26Tammen,RonaldL.,etal.,PowerTransitions:Strategiesforthe21st Century.(New York:Chatham House Publishers),P.39.但是,在核时代,大国间的战争仍然很容易爆发吗?核武器能够成为大国战争的主要抑制因素吗?自从核武器及核威慑战略出现以来,核大国间确实没有发生过战争。这可能是对这一问题的最好回答。

东亚权力转移的过程自然会受中美两国核政策的影响。有西方学者认为,中国所奉行的核战略是有限核威慑战略,并有可能会修改不首先使用核武器的政策和后发制人的核保证。27Alistair Iain Johnston, “China's New Old Thinking: The Concept of Limited Deterrence”,International Security,Vol.20,No.3,Winter1995-96,P.7;Xue Litai,“Evolution of China's Nuclear Strategy”,in Hopkins J and Hu Weixing,eds.,Strategic Views from the Second Tier:the Nuclear Weapons Policies of France,(Britain,and China,Transaction Publishers,1995),pp.163-189;John W.Lewis and Xue Litai,China's Strategic Seapower:the Politics of Modernization in the Nuclear Age,(Stanford University Press,1994);John W.Lewis and Xue Litai,Imagined Enemies:China Prepares for Uncertain War,(Stanford University Press,2006).但本文并不认同这一看法,而是赞同另一种观点,即中国所奉行的核战略是最低核威慑战略。 “中国领导人通过维持规模相对较小的核力量以寻求降低经济和外交上的代价,并强调 ‘不首先使用核武器'的政策和核裁军的目标,同时拒绝参加任何核武器竞赛。”28Phillip C.Saunders,“Managing Strategic Competition with China,”Strategic Forum,No.242,July 2009,P.5.尽管如此, “一些美国政策制定者和战略家们始终不希望中国具有核威慑能力,部分是因为这会降低美国行动的自由度,并且可能会挑战美国利益”。29Keith B.Payne,The Fallacies of Cold War Deterrence and a new Direction(Louisville:University Press of Kentucky,2001);David E.Sanger,“US to Tell China It Will Not Object to Missile Buildup,”The New York Times,September2,2001.但是,在中国坚持具备核打击能力的情况下,美国已别无选择,不得不接受中国核武器对其一定程度上的削弱这一现实。可见,中美两国都逐渐接受了“相互确保摧毁”,双方在拥有 “第二次核打击力量”的基础上对对方形成“核威慑”,以达到双方之间的 “核恐怖平衡”。虽然中国的核武库与美国相比规模非常小,但足以形成威慑力,因为核战略的核心并不在数量上的多少,而在于是否具有核力量以及是否具有使用核力量的意志,并将这一意志清晰地传递给对手。就如邓小平在一次讲话中所说: “战略武器,威慑力量,吓唬点人,决不能先打就是,但我有了就可以起作用”。30转引自武天富主编:《国际核战略思潮》,军事谊文出版社1999年12月版,第207页。实际上,这种逻辑也符合最低限度核威慑战略的要求:相信只要有很小的核力量,就足以慑止核打击和全面常规进攻。31Rajesh M.Basrur,Minimum Deterrence and India's Nuclear Security,(Stanford University Press,2006).转引自荣予、洪源:《从反核威慑战略到最低核威慑战略:中国核战略演进之路》,载《当代亚太》2009年第3期,第129页。况且,随着科技的进步,中国大力发展一种新型可移动的路基和海基导弹,以增加生存率和提供第二次打击能力。32Phillip C.Saunders,“Managing Strategic Competition with China,“Strategic Forum, No.242,July 2009,P.5.这就使得美国认为,一场针对像中国这样拥有相当核能力的主要对手的预防性打击绝不是一项合理的政策工具。肯尼思·华尔兹也曾指出,核大国间战争的可能性接近于 “零”。所以,中美双方都能有一定数量的核武器,并在遭受第一次打击中生存下来,在报复打击中 (即第二次打击中)给对方带来毁灭性的损失,那么,首先发动核进攻就没有明显的意义和便宜可占,这样就会实现战略稳定。中美在 “相互确保摧毁”的情况下,都不可能追求 “绝对安全” (absolute security),唯有相互合作,共同确保安全,才能共同生存,达到持久和平。因此,在以中美两个有核国家为中心的东亚权力转移中,核因素并不像 “权力转移”理论所认为的那样没有作用,而是能起到强有力的相互抑制和自我克制作用。这就为它们之间权力的 “和平转移”提供了又一个可能性。

(六)变量六:国家特性

“在国际关系的研究中,国家被看作是在国际舞台上扮演不同角色的行为体。”33张清敏:《中国的国家特性、国家角色和外交政策思考》,载《太平洋学报》2004年第2期,第48页。不同国家具有着不同的国家性格,而不同的国家性格也天然地决定了不同国家的对外政策和战略。 “权力转移是国际关系中变化的主要源泉,它们可能挑起冲突、安全竞赛或战争。但是国家的特征及其所追求的制度战略是决定变革方式的关键性因素”。34约翰·伊肯伯里:《中国的崛起:权力、制度与西方秩序》,见朱锋、罗伯特·罗斯主编:《中国崛起:理论与政策的视角》,上海人民出版社2008年3月版,第153页。在东亚权力转移中,中国的国家特性自然也对中国的行为方式有着根深蒂固的影响,从而对东亚权力转移的方式起到关键性作用。

那么,中国的国家特性究竟是什么?本文认为,就对外关系而言,唯有“和”这一个字眼最能够表达中国的国家特性。为什么这么说呢?首先,从中国的传统文化看,中国传统文化具有极强的包容性,孟子主张性善论,他认为性善的核心是: “人皆有不忍人之心” (《公孙丑下》),35转引自刘泽华、葛荃主编:《中国古代政治思想史(修订本)》,南开大学出版社2001年6月第2版,第46页。并认为君主治理国家需要施行 “仁政”,反对暴政,主张和平,反对战争。孔子主张“和为贵”, “和而不同”,即要求和谐、合作,同时中国传统文化中的 “己所不欲,勿施于人”的理念也突显出中国的政治道德。其次,从新中国成立以来的政策来看,建国初期周恩来同志提出 “和平共处五项原则”一直被坚持沿用至今。改革开放以来的历届国家领导人在继承 “和平共处五项原则”精神的基础上,又一国家领导人所提出 “和谐世界”、 “和平发展”、 “和平崛起”等战略思想,无不显示出中国的发展是一种亲和型的发展。由此可见, “和”思想作为中华传统被贯穿到了中国的国家政策之中,已经成为中国恒久不变的国家性格或国家特性。而这一特性对东亚权力转移方式的影响将是深刻而久远的。

(七)变量七:地缘政治因素

地缘政治因素是国际关系中的一个重要因素,其中国家的地缘位置是其中的重点。就像拿破仑所言,一个国家的地理位置决定一国的对外政策。在权力转移中,地缘政治因素也会对其进程产生重要的影响。沃尔特也曾指出,国家威胁的四个来源之一便是地理的邻近。

在东亚这一区域层级体系内,地理因素也同样会起到一定的影响。从地理位置来讲,中国处于太平洋西侧、亚欧大陆东部,而美国则处于太平洋东侧,与中国相距遥远。从这种角度看,中国的崛起不应该会对美国造成一种威胁感,因此,这一变量应当与 “东亚权力和平转移的可能性”呈正相关。但是,如果从延伸的地缘政治来讲,美国的利益遍布全世界,并且其军事力量也在全球部署。特别是亚太地区,更是美国战略利益的要地,亚太有其精心构建的同盟体系,也有其广泛的军事存在,还有其重要的经济利益。因此,如果从这方面来看,中国与美国的地缘位置又是如此之近,甚至可以说美国就在中国的家门口。如此看来,依美国之见,中国的崛起势必会损害美国在亚太的利益及其战略考量,就算是中国海军不冲破第一岛链,对其也是一种挑战和威胁。

综上所述,可以得出,中国和美国的地缘位置不能单从严格地理范围上来看,鉴于美国在该地区的利益存在,可以说中国就是美国的邻近国家,也就构成沃尔特所讲的地理的邻近,那么中国的日益崛起自然会使美国产生越来越强烈的不安和威胁感。在中国稳步推进作为一个陆海复合型国家应有海洋强国战略、坚决捍卫应有的海洋权益以及坚持谋求台湾统一和钓鱼岛及南沙群岛主权回归的情况下,美国势必会 (实际上也正在)不断加强应对措施(如军事上的 “反介入/区域拒止”战略)。由此看来,中美之间在西太平洋上的矛盾和对抗就会愈演愈烈,甚至不排除爆发军事冲突的风险。从此角度看,这一变量与 “东亚权力和平转移可能性”呈负相关。

(八)变量八:软实力

约瑟夫·奈指出,国际政治的变化主要体现在 “世界权力的变革”和“权力性质的变化”两个方面。过去,对一个大国的考验是其在战争中的实力,然而,当代的实力界定不再片面强调军事力量,技术、教育、文化乃至制度等因素在国际权力中正变得日益重要。36Joseph S.Nye,Jr.,“Soft Power”,Foreign Policy,Issue 80,Fall 1990,pp.153-157;Joseph S.Nye,Jr.,“The Changing Nature of World Power”,Political Science Quarterly,Vol.105,No.2,1990,pp.177-192.

中国的软实力相比于硬实力来说发展极其不够,从而造成中国实力结构的失衡。根据黄仁伟和胡键的观点, “中国威胁论”往往利用中国的这种结构性缺陷,夸大其对他国利益和国际秩序的负面冲击,因此,要消除和厘清“中国威胁论”的影响,就不能不正视中国的国力结构特别是软力量的严重不足。37黄仁伟、胡键:《中国和平发展道路与软力量建设》,载《社会科学》2007年第8期,第6页。如今,中国在经济、军事等硬实力快速提升的同时,也正在从软实力不足的国家向一个注重软实力发展的国家转变,并且中国完全有潜力使软实力发展强大,解决国家实力结构失衡的问题,成为真正的 “全球利益相关者”以及 “负责任的大国”,从而粉碎所谓的 “中国威胁论”及 “中国非和平崛起论”,38John J.Mearsheimer,“China's Unpeaceful Rise”,Current History,April 2006,pp.160-161.跳出历史上大国大多以战争方式崛起的 “周期性规律”,最终结束这种 “恶性循环”。

总之,中国的软实力发展与东亚权力转移有密切联系,并且是其中应有之义。作者认为,只有软实力也实现了转移,东亚的权力转移才会最终得以实现,并且会是以和平方式实现,而不像历史上的大国强烈依靠硬实力尤其是军事实力崛起,只有这样,才能突破 “霸权周期律”,摒弃以往崛起大国所具有的明显扩张倾向,以崭新的姿态通过和平的方式获得地区和世界权力中心。

四、基于变量研究之上的结论

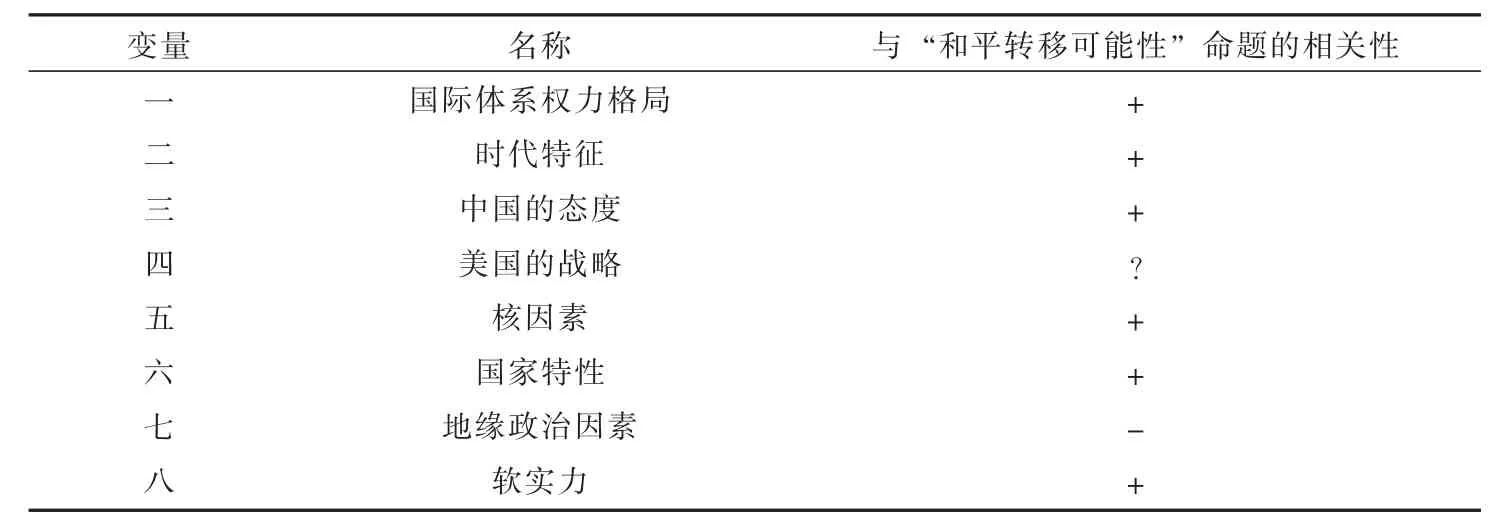

基于前文八个变量的分析,可以得出以下结论:变量一 “国际体系的权力格局”、变量二 “时代特征”、变量三 “中国的态度”、变量五 “核因素”、变量六 “国家特性”、变量八 “软实力”分别与 “东亚权力和平转移的可能性”命题呈正相关关系,也就是说,这几个变量有利于说明东亚的权力转移可以通过和平的方式进行。另外,变量七 “地缘政治因素”与 “东亚权力和平转移的可能性”命题呈负相关关系,即该变量说明东亚的权力转移有倾向于以战争的方式进行的可能。此外,变量四 “美国的战略”暂时还不能确定其与 “东亚权力和平转移的可能性”命题的逻辑关系,暂且只能作为一个疑问。具体结论列表如下:

表1 :东亚权力和平转移可能性分析结论

总之,由八个变量的分析结果来看,东亚权力转移以和平方式进行的可能性最大,以战争方式进行的可能性较小,而不确定的只有 “美国的战略”。如果变量四 “美国的战略”朝着 “接触”的成份越来越大、 “遏制”的成份越来越小 (至少不至于增强)的方向发展,将会大大加强以和平方式进行的可能性。另外需要说明的是,虽然变量七 “地缘政治因素”所揭示的是战争方式的可能性大,但在其他各种变量的综合制约下,这种可能性未必就会转化为现实。所以,本文所得出的最终结论是:东亚权力转移极有可能会跳出历史上大国崛起的 “周期律”,以和平或者说非战争的方式进行。

张军,空军航空大学人文社科系教员,解放军国际关系学院国际关系专业硕士研究生;