论大学教师的角色冲突:表征与归因

2015-05-09□陈斌

□ 陈 斌

大学教师作为大学的主要成员,对提升高等教育质量发挥着核心作用。美国著名学者唐纳德·肯尼迪指出,“从历史的角度和它们现在的核心价值来看,高等学校是教师和学者集中的地方。从运作方式来看,大学在很大程度上等同于教师”[1]。然而,我国当前正处于社会急剧转型时期,大学教师的理想角色与现实境遇难以耦合,冲突频发。大学教师唯有认清角色定位,正视角色冲突,方能有效促进自我提升和履行应有的社会责任。

一、大学教师是谁?

大学教师是谁?犹如对大学的讨论一样,是一个存在多重涵义的概念。正如奥古斯丁在谈论“时间”一词的内涵时所言,“没有人问我,我还明白。如果有人问我,我想说明白,却又茫然不解了”[2]。“大学教师”便是这样一个耐人寻味的经典概念。大学教师除应具有作为其上位概念的普遍意义的教师的基本属性外,还应凸显作为高等教育层次的特殊性。传授高深学问与培养专门人才作为高等学校的基本职能,也是大学教师区别于中小学教师的根本属性与分水岭。一般而言,我们把一切从事与高校事务相关的人员统称为大学教师,包括教学人员、科研人员、行政管理人员、教学辅助人员,等等。本研究所指的大学教师并非泛指一切与高校相关的工作人员,而是指在高校中从事与教学、科研事务直接相关的特定群体。因此,“大学教师”并不等同于“大学里的教师”。

与过去的“臭老九”相比,如今大学教师的地位显然有所提升。与此同时,随着社会价值日趋多元化,大学教师存在教育者、学者、专家、知识分子、科学家等不同称谓。面对多样化的社会角色,不同的研究者根据不同标准将大学教师角色划分成不同的类型。有研究者根据大学教师与学生、知识和社会的关系,将大学教师的社会角色分为教育者、研究者和社会批判者[3];有研究者根据大学教师的服务对象不同,将大学教师分为教育者、研究者和服务者[4];有研究者将大学教师的社会角色分为知识人与政治人[5];也有研究者根据大学教师的制度性特征认为大学教师是真理的化身、是道德的榜样、是社会的良心[6];还有的将知识分子角色赋予大学教师,认为大学教师必须有专业造诣、社会良知和精神引领的作用。①厦门大学教育研究院王洪才教授所授博士生课程《元高等教育学》课堂讨论。

大学作为一个教育组织的特性决定大学教师首要职能在于培养人才,大学教师应肩负起教育者的角色;大学作为发现真理、探索新知的智慧场域以及大学自身的学术特质决定大学教师需承担研究者的角色;而大学教师在探寻真理和高深学问的过程中必须以知性价值为鹄的,这种知性价值就是理性、自由和批判,这就决定大学教师应承担知识分子角色。因此,本研究认为,从理想的角度来看,大学教师是集教育者、学者和知识分子于一身的社会人,理想的大学教师应在教书育人、探求新知的同时,培育关切社会的精神,成为“社会的良心”。

二、大学教师角色冲突的现实表征

角色冲突是指角色扮演者在角色扮演情境中心理上和行为上的不适应、不协调状态,它既包括个体扮演同一角色内的冲突,又包括不同角色间的冲突,也包含不同角色主体互动中因不协调而产生的冲突。本研究中的大学教师角色冲突是指大学教师在扮演教育者、学者和知识分子三种角色时因彼此不协调而引发冲突的一种内心体验。大学教师作为特殊的社会职业,通过多重的角色扮演,在不同角色的互动中展示个性风貌,实现自我价值,履行社会职责。然而,由于大学教师时常游弋于不同角色,扮演多重身份,且不同角色要求差异显著,彼此往往难以调和,导致大学教师内心矛盾,甚至引发焦虑与不安。

(一)教学与研究之间的困顿

教学与科研作为高校最重要的两项职能,如何有效处理彼此间的关系影响现代大学的发展方向。由于历史的误区,早期的大学被视为纯粹为教学服务的机构,科学研究的重要性常常被忽略。就近代科学发展的进程和范式而言,中世纪大学的确不存在真正的科学研究,但没有科学研究不等于没有研究。人们通常认为,高校科学研究的职能始于十九世纪初的德国洪堡大学。当时,洪堡在创办洪堡大学时提出大学应当从事科研,科研的作用在于发展科学。大学发展科学的职能即始于此时。不过,洪堡提出教学与科研相结合,目的是为了更好地培养学术人才,严格来讲还不是独立的社会职能。

长期以来,如何有效协调教学与科研之间的关系一直困扰着大学教师群体。换言之,大学教学与科研相结合并未易事,二者要实现有效结合,往往受时代精神和制度环境的双重制约。在洪堡时代,德国大学奉行大学与科学相互统一,教学与研究不可分离。在当时的德国大学,人们普遍认为从事科学研究是人格陶冶和学术训练的必经之路。德国著名教育史学家包尔生曾指出:“教师既是学者或科学研究者,也是科学的传授者,这两者的结合‘是德国大学的独特之处’。”[7]可见,大学教学与科研相统一是有条件而不是无条件的,是应然而非实然的。作为大学的重要理念,“教学与科研相统一”的关键既不在“教学”也不在“科研”,而在于二者的“统一”。

大学发展至今,教学与科研作为大学的两项基本职能呈现明显分野并高度制度化,二者在现实中受不同规章制约,彼此间边界愈加明显。以教学和科研关系为基础衍生诸多矛盾冲突,包括大学教学职能与科研职能间的冲突,大学内部教学文化与科研文化之间的冲突。诚如韦伯所言,“教学这种艺术,涉及个人的天赋,并且绝非与学者研究学问的能力相吻合……至于一个人是否同时兼备这两种能力,完全得靠运气”[8]。与此同时,艾博和迈克查(Eble and Mckeachie)指出,“54%的教师认为他们在教学、学术研究和直接服务社会责任上面临冲突”[9]。也有学者通过对我国不同类型高校教师角色进行实证研究,发现大部分大学教师在教学与科研之间冲突明显[10]。大学教师时常在教学与科研之间徘徊、困顿,顾此失彼,难以平衡。当然,大学教学与科研相统一是作为大学理念层面的价值追求,也只有在理念层面才可能实现教学与科研二者的有效统一。在实践中,如果只是简单地将教学的学术性或科研的可教性笼统地结合在一起,并不能有效地解决现实中的问题。

(二)学术与行政之间的冲突

大学作为探究高深知识的场域,其学术性特质决定了大学教师必须以学术性职业的形式存在,也意味着大学教师需以学术性知识作为主要媒介,诚如爱德华·希尔斯所言,“大学在各种不同的程度上,成为由于对学问的共同热爱而维系在一起的学者和科学家、教师和学生的共同体……这一共同体是大学的核心和内在中心,尽管它不完全等同于大学的全部”[11]。相较于一般的知识而言,学术性知识更强调普遍性、系统性及深远性,大学教师的学术性决定其以追求普遍性知识为旨归。大学教师以从事学术研究的方式扮演学者角色,以探究、发现、整合和应用的方式实现其理想价值。一般而言,人们习惯于将积极功能赋予大学文化,大学成为学术文化的共同体。然而,相互冲突的大学文化也时有发生,这既体现于大学整体性的矛盾,也可从教师个体中窥见一斑。伯顿·克拉克曾把这种结果称为“大学象征的分裂”,“当大学中的其他群体把‘管理’看作是遥远的甚至是‘异化’的部分时,大学象征的分裂扩大了。结果,管理者形成了特定的自我利益,以创造和传播某种正规意识形态”[12]。

现实中,大学教师游弋于学术与行政之间,时常发现大学教师既是大学教授,同时又是某个行政部门或二级学院的负责人,即所谓的“双肩挑型”教师。此种情况在中国表现得尤为明显。有学者对大学教师双肩挑情况进行过专门调查,发现担任学术职务的教师占16.19%,担任行政职务的教师占18.97%,既担任学术职务又担任行政职务的教师占18.5%[13]。大学教师同时扮演学术与行政双重角色尽管可以充分激发教师的个体潜能、弥补教师数量的不足、协调行政人员与教学人员之间的矛盾关系。但是,学术角色与行政角色在价值追求、工作原则、行为方式、评价标准等方面存在显著差异,加之受传统官本位思想影响,不少兼任行政职务的学者往往疲于应酬,文山会海,由于精力有限,不得不“有所为,有所不为”,而多数情况下是学术角色让位于行政角色。长期以往,学术角色被逐渐淡化,行政角色却愈加强化,教师个体的双肩逐渐失去平衡,教师冲突由此引发。

(三)批判与规训之间的矛盾

大学教师作为一项特殊的社会职业,在一定意义上扮演着“知识分子”的角色。本研究中的知识分子是指其除受过较高程度的教育、有良好的专业素养之外,还需超越个人及其所属群体的私利、具备对国家、社会和全人类利益的公共关切意识,成为“社会的良心”。诚如美国著名学者希尔斯所言,“知识分子是对神圣事物具有特殊的敏感,对他们所处环境的本质和导引他们的社会规律具有不寻常的反思能力的人”[14]。因此,大学教师在承担知识分子角色时必须是静态的、理性的、容忍的,并且善于质疑和敢于批判。立足于专业知识基础之上而又超越纯粹知识生成的一种强烈的社会和伦理正义关怀,他们是“社会良知”的守护者、是正义的维护者,也是社会核心价值的创造者和践行者。

诚然,在科学研究与国家利益、社会利益愈加紧密,乃至于离开了后者的强大支持便难有大作为的今天,大学的批判觉醒意识日趋式微。而大学批判精神和意识的淡漠,无异于为功利主义思想以及形形色色观念的长驱直入打开了方便之门。没有批判作为苛责现实的利器,大学所特有的精神内涵就会丧失殆尽。高深学问必须建基于理性基础之上,追求高深学问的过程即是不断探寻以理性、真实和批判为旨归的知性价值的过程。这就要求大学教师一方面对自己所从事的专业领域有相当的研究和执着的追求,对专业领域心怀虔敬的态度;另一方面,必须始终处于“未完成状态”,对新的、未知的、不确定的知识怀有好奇之心,不断寻求问题的答案,又在答案中发现新的问题。

如今,大学教师的“知识分子”角色已不再是昔日“自由漂浮”的状态,不再是一个完全没有限制的社会阶层。现实中,大多数大学教师迫于生计,“为稻粱谋”,不得不规训于现行的各种管理制度。一方面,学术职业的特性要求大学教师必须始终保持对未知领域的敏感性,开展创新性的学术研究;另一方面,作为体制内的成员之一,在发现、传播和应用知识的过程中往往受限于各种规章制度与评聘条例。前者需要宽松、灵活和情境性的氛围,后者则强调刻板、规范和规训,大学教师在开放性角色与规定性角色之间踌躇,难以实现二者的平衡。

三、大学教师角色冲突的诱因剖析

大学教师与其他社会个体一样,作为社会环境的产物,其成长与发展必然要受到外部社会环境的影响,但究其根本还在于大学教师自我角色意识淡薄、价值取向偏颇和角色技巧欠佳,导致自身在处理角色冲突时无法实现有效平衡,诱发角色冲突。

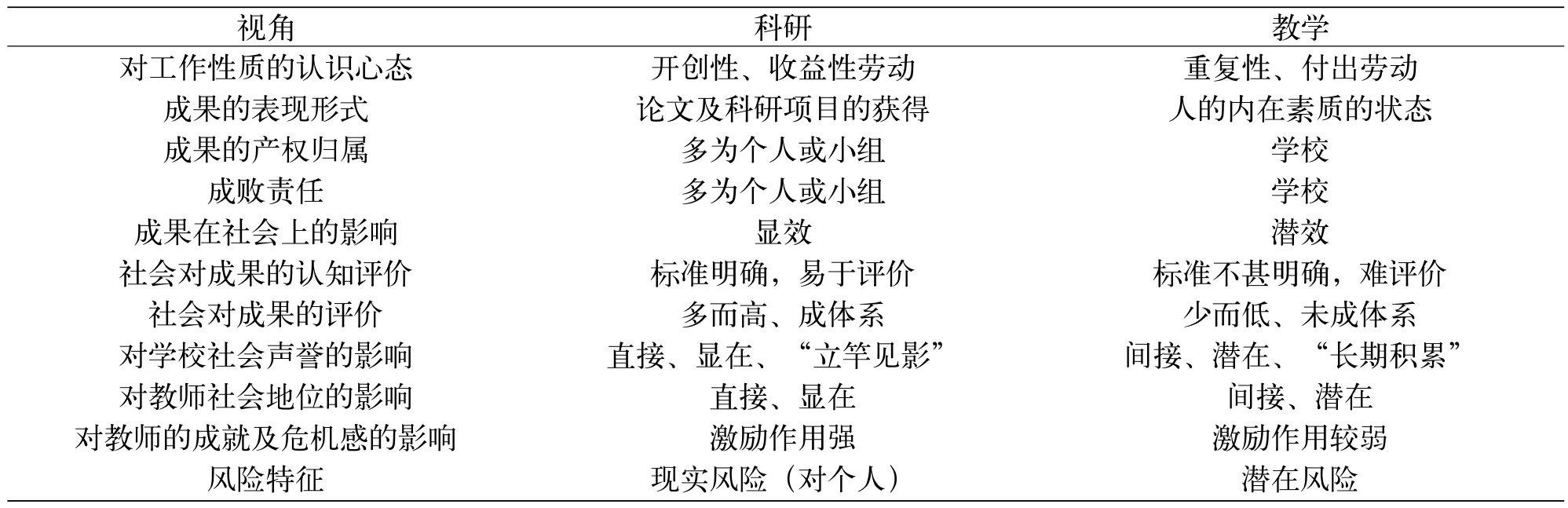

(一)活动方式的差异是角色冲突的直接原因

大学中,培养人才与科学研究是两种性质不尽相同的活动。两种活动的内在差异导致大学教师在教学与科研间的角色冲突明显。诚如纽曼所言,“教学允许与外界打交道,但实验和思辨的自然家园是隐居”,“探索真理需要离群索居,心无二用,这是人类的常识。最伟大的思想家对自己的思考对象极为专心致志,不许别人打断。他们心不在焉,行为怪癖,或多或少对课堂及公共学校退避三舍”[15]。当大学教师同时扮演教学与科研两种性质不同的角色时极易引发角色冲突。可见,教学与科研统一于大学教师身上是需要有前提条件的,并非天然的统一体。由于影响教学与科研因素存在显著差异,当大学教师同时扮演教学和科研两种性质不同角色时,极易引发冲突(见表1)。

表1:影响教学与科研冲突因素对比分析

(二)倒错的大学逻辑结构是角色冲突的深层原因

布鲁贝克指出,大学的发展存在认识论与政治论两种逻辑的分野。在大学中,学术发展遵循的是认识论的逻辑,认识论的高等教育哲学观强调在崇尚学术自治与学术自由的基础上,以“闲逸的好奇”探索、选择、传递和批判知识,摆脱一切外在的束缚,并力图在“学术和现实之间划分一条明确的界限来保证知识的客观性”。政治论的高等教育哲学观认为大学应肩负起崇高的国家使命和社会责任,不可局限于“闲逸的好奇”,大学在探索高深学问时必须积极关注社会现实,以解决实际问题为价值取向,能够对国家和社会发展发挥深远的影响,政治论的高等教育哲学观还强调对高深学问的追求是手段而非目的,学术自治和学术自由本身也相对有限。

在我国,高校诸多改革与政策制定大多以自上而下的行政命令推行,科层制逻辑在高校大行其道,大学的发展并非遵循内在的逻辑规律,而是将政府机构的管理方式嫁接于高校内部。作为大学的主要成员之一,大学教师往往被当成改革和管理的对象,这种观念由于缺乏应有的法律规范制约,加上高校内部管理长期形成的路径依赖,大学场域逻辑不断向行政化方向倾斜,且呈现愈演愈烈的态势。以目前备受关注的大学教师发展为例,中国与国外大学在大学教师发展的理念、内涵、方式与动力等方面存在较大的差异,我国大学教师发展依旧承袭以往的传统,以自上而下的方式开展培训活动,而国外的大学教师发展强调大学教师自身的主体性、自主性以及尽可能地满足大学教师自我发展的愿望与诉求。

(三)项目制科研管理是角色冲突的现实诱因

在大学场域中,不少教师(以青年教师居多)始终处于边缘状态,他们在教学、科研、经济收入等诸多方面遭遇困惑与冲击,被戏称为“青椒”。尽管文化资本至今仍然影响着大学教师的发展,而经济资本与社会资本的影响却与日俱增,并由此决定大学教师的发展方向,即以科研为主要内容,以晋升职称为目标。这种“惯习”在现代大学的项目制科研管理制度影响下得以强化,大学教师为寻求自身的生存与发展不得不“服从”与“顺应”现行的“游戏规则”。与此同时,在现实利益的驱使下,大学管理者、教育者与学生之间的关系日益紧张,“教师不再信任管理人员,并与他们有一种极大的疏远感,学生通常被大学的等级制度所忽视,管理人员常常感到处于教师与学生的包围之中,结果,学校便分成了各种派别和相互争斗的利益团体”[16]。

近年来,受市场经济浪潮的影响,对利益最大化的追逐成为不少人生存的根本追求。此种生存法则的肆虐极易侵蚀社会政治经济生活和大众的精神领域,加之科研至上的理念甚嚣尘上,并不断嵌入大学教师的学术研究,大学教师面对巨大的利益冲突也难以冷眼旁观,内心世界的平衡逐渐被打破。同时,在大学内部,作为大学教师的服务对象和直接的“消费者”——大学生正遭受日益盛行的市场主义导向和功利主义价值观影响,这对消解大学教师传统知识分子的批判精神无疑起到推波助澜的作用。此外,受学科建制化发展的影响,传统意义上“闲逸的好奇”已难以满足对巨额研究经费的需求,尤其是对不断追逐长期聘任与晋升职称的大学教师而言,都难以摆脱体制内的科研项目与科研绩效的考核。在此情形之下,大学教师善于质疑和敢于批判的精神特质往往在不经意间日渐式微,大学教师所独有的批判精神在科研项目和科研资助的名义下不断被消解。

[1] [美]唐纳德·肯尼迪.学术责任[M].阎凤桥,等译.北京:新华出版社,2002:31.

[2] 叶秀山,傅乐安.西方著名哲学家评传(第二卷)[M].济南:山东人民出版社,1984:318-319.

[3] 周宗诚.大学教师社会角色论[J].高等教育研究,2001(5):54-55.

[4] 徐辉,季诚均.大学教学概论[M].杭州:浙江大学出版社,2004:45-46.

[5] 胡金平.学术与政治之间的角色困顿——大学教师的社会学研究[M].南京:南京师范大学出版社,2005:43.

[6] 朴雪涛,大学教师角色的制度性分析[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2005(1):118-119.

[7] 陈洪捷.蔡元培的办学思想与德国大学观[J].高等教育研究,1994(3):26.

[8] [德]马克斯·韦伯.学术与政治[M].钱永祥,等译.桂林:广西师范大学出版社,2004:160-161.

[9] [美]Rugarcia, Armando. The link between teaching and research:mythuty or possibility?[J].Engineering Education,1991(163):21-22.

[10] 熊德明.冲突与调适:社会转型中大学教师的角色研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2013:64-77.

[11] [美]爱德华·希尔斯.学术的秩序——当代大学论文集[M].李家永,译.北京:商务印书馆,2007:54.

[12] [美]伯顿·克拉克.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].王承绪,等译.杭州:杭州大学出版社,1994:100.

[13] 毕宪顺.权力整合于体制创新——中国高等学校内部管理体制改革研究[M].北京:教育科学出版社,2006:82.

[14] 何晓明.百年忧患——知识分子命运与中国现代化进程[M].上海:东方出版中心,2007:4.

[15] [美]约翰·亨利·纽曼.大学的理想(节本)[M].徐辉,等译.杭州:浙江教育出版社,2001:4-5.

[16] [美]菲利普·G·阿特巴赫.比较高等教育:知识、大学与发展[M].人民教育出版社教育室,译.北京:人民教育出版社,2001:9-10.