大学教师工作压力与心理韧性关系研究

2015-05-09林晓娇

□ 林晓娇

一、研究对象与方法

改革开放以来,随着市场经济体制的建立和竞争机制的引入,大学人事制度和绩效制度改革也逐步推进,成为了大学教师重要的压力来源。教师压力指可能导致教师身心疲劳、精神紧张、思想负担过重等不愉快的、消极的情感体验[1]。据此,本研究将大学教师工作压力界定为:来自工作领域的可能导致大学教师身心疲劳、精神紧张、思想负担过重等不愉快的、消极的情感体验。工作压力对个体的身心健康具有一定的破坏性。从近二十几年来国内关于大学教师工作压力的研究文献可以发现,压

(一)研究对象

本研究采用方便抽样的方法,邀请福建省3所一般本科院校(其中2所地方本科院校,1所部属本科院校)的307名专任教师回答问卷,共发放问卷350份,回收307份,其中有效问卷291份,有效率为94.78%。最终的样本构成中,扣除缺失值,性别比例大致相当(男性占48.1%;女性占51.5%);中级及以下职称多于高级职称(讲师及以下占59.8%;副教授和教授占26.8%;其他占13.1%);年龄分布上以处于30-40岁之间的人数最多(占42.6%),其次是40岁及以上(占35%)和30岁以下(占22.1%)。文科教师略多于理工科教师(文科占54.9%;理工科占45.1%)。

(二)研究工具

1.工作压力的测量

采用李虹(2005) 编制的《大学教师工作压力量表》。该量表由工作保障、教学保障、人际关系、工作负荷和工作乐趣五个分量表构成,共24个项目。采用4级记分的方式,“1”代表没有压力,“4”代表严重压力,分数越高,说明工作压力越大。

2.心理韧性的测量

采用于肖楠和张建新(2007)修订的《Connor-Davidson心理韧性量表(CD-RISC)》中文版,包括坚韧、自强和乐观3个维度25个项目。量表采用5级计分制,即0~4分,得分愈高,说明某一方面的特性愈明显。Connor-Davidson心理韧性量表中文版具有良好的信度和效度,适合在中国人群中使用[9]。

二、结果分析

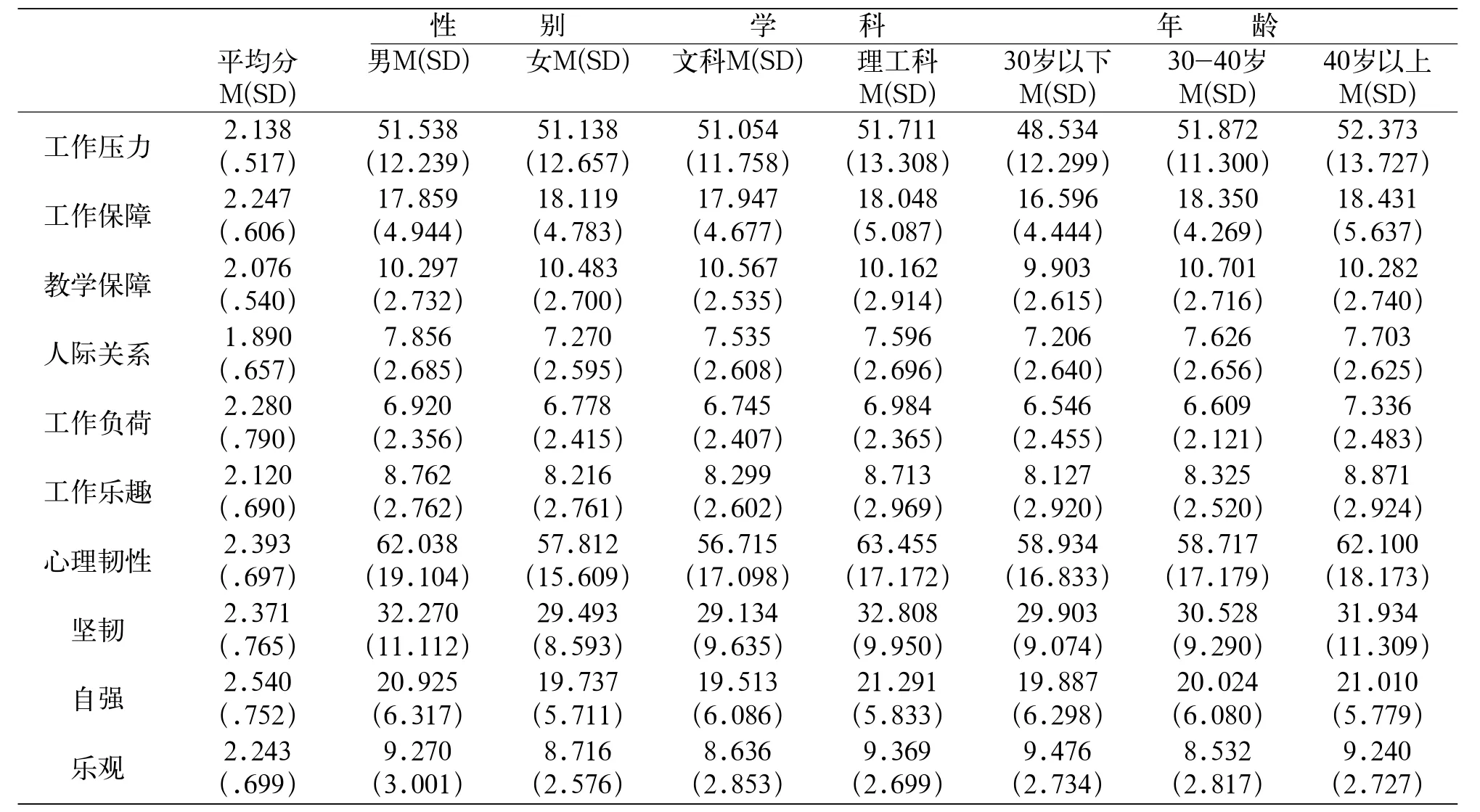

(一)大学教师工作压力和心理韧性状况

表1是大学教师工作压力和心理韧性的描述统计分析结果。对照工作压力及各维度的平均分可见,除了人际关系之外,大学教师总体工作压力及各维度均处于轻度压力和中度压力之间偏下水平。这表明,本研究中大学教师报告的工作压力强度总体不高,男性大学教师工作压力在总分上略高于女性。在工作压力的各维度上,男教师在人际关系、工作负荷、工作乐趣上的压力略高于女教师,而女教师在工作保障、教学保障上的压力略高于男教师。在工作压力总分及工作保障、人际关系、工作负荷和工作乐趣维度的得分上,理工科教师比文科教师略高一些,而文科教师在教学保障上的压力略高于理工科教师。工作压力总体情况和在人际关系、工作负荷和工作乐趣上随着年龄的增长而略微增长,但后续多元方差分析表明性别、学科和年龄在工作压力上均不具有统计学意义上的显著差异(见表2)。

表1:大学教师工作压力和心理韧性的描述统计分析

大学教师心理韧性总均分及在各维度上的平均得分都处于中等偏上水平,其中自强平均得分最高(M=2.54),接下来分别是坚韧(M=2.371)和乐观(M=2.243)。比较心理韧性总分和各个维度可以发现,男教师在坚韧、自强及乐观三个维度上的得分均高于女教师,总体心理韧性也高于女教师。理工科教师在坚韧、自强、乐观三个维度上的得分均高于文科教师,总体心理韧性也高于文科教师。后续多元方差分析表明,不同学科的大学教师之间心理韧性具有统计学意义上的显著差异。随着年龄的增长,坚韧和自强两个维度上的得分略微提高,但由于乐观的得分并没有随着年龄的增长而提高,所以总体心理韧性在年龄上没有呈现出显著差异。

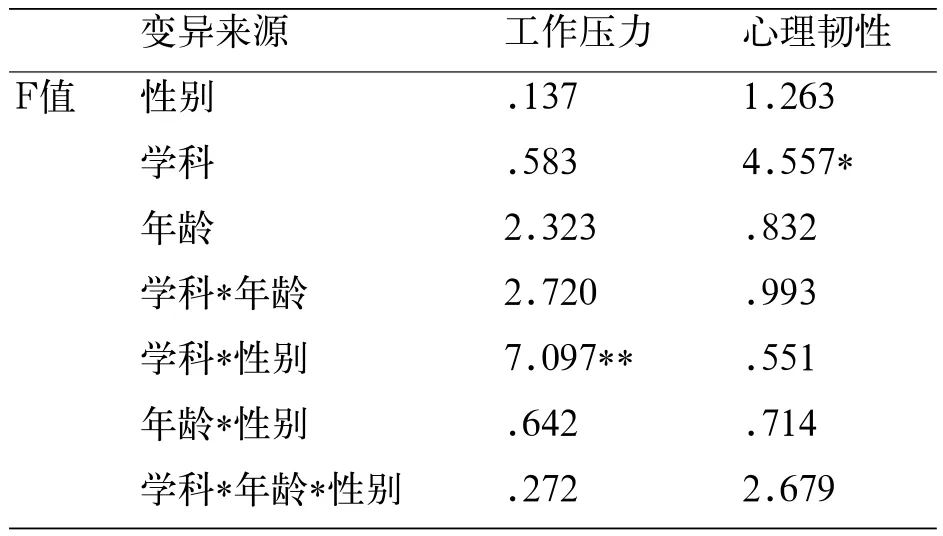

以性别、学科和年龄为自变量,分别以工作压力和心理韧性为因变量,进行多元方差分析,结果表明学科和性别在工作压力上的交互作用显著,学科在心理韧性上的主效应显著(见表2)。

表2:性别、学科和年龄在工作压力和心理韧性上的方差分析

进一步绘制交互作用图显示,文科的男教师工作压力比理工科的大,而理工科的女教师工作压力比文科的大,理工科的女教师压力比男教师大,文科的男教师压力比女教师大(见图1)。

图1:学科和性别在工作压力上的交互作用

(二)不同心理韧性水平大学教师工作压力的比较分析

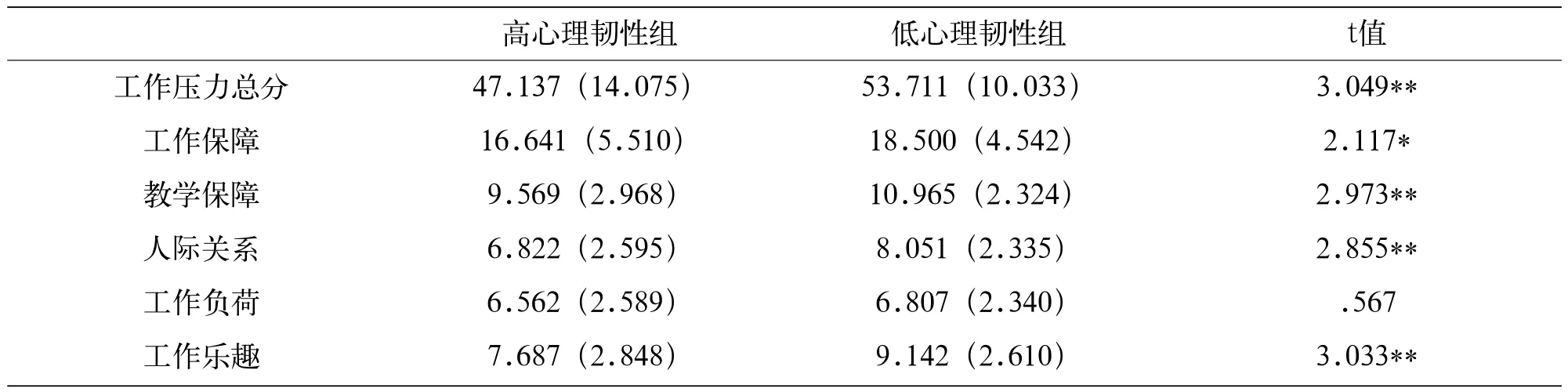

为了探讨不同心理韧性水平大学教师所感受到工作压力的差异,按心理韧性总分分别取高分段和低分段各27%的被试(n=290)组成高心理韧性组和低心理韧性组,并对这两组被试的工作压力情况进行独立样本t检验(结果见表3)。可见,心理韧性水平不同的大学教师在除了工作负荷之外的工作保障、教学保障、人际关系和工作乐趣等4各维度以及工作压力总分上均存在显著性差异,高心理韧性水平的大学教师感受到了较低的工作压力。

从近年全国高校艺体类本科专业的招生录取情况来看,就整体而言,学生的高考英语成绩普遍较低且个体差异显著,这种状况在新升格的本科院校中尤为突出。例如,笔者对自己所在的阿坝师范学院(该校于2015年4月经教育部批准由省属高等专科学校升格为省属公办普通本科院校)2017级环境设计、音乐学、体育教育338名本科学生的高考英语成绩进行了分析(数据来源于该校教务处),其结果如下表所示:

表3:不同心理韧性水平大学教师工作压力的比较分析

表4:大学教师工作压力与心理韧性的相关分析

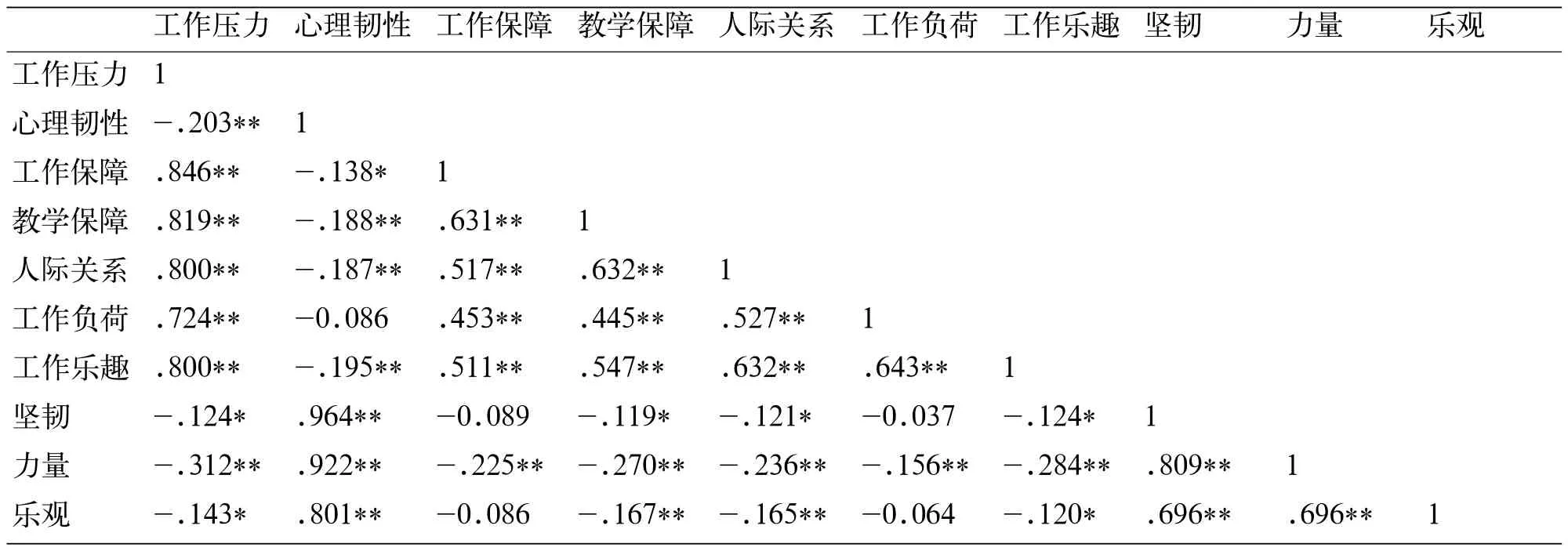

(三)工作压力和心理韧性的相关分析

将大学教师工作压力和心理韧性总分及各个维度得分进行相关分析,具体结果见表4。可见,工作压力和心理韧性显著负相关。在工作压力各维度中,除了工作负荷之外,工作保障、教学保障、人际关系和工作乐趣和心理韧性显著负相关。在心理韧性各维度中,坚韧和工作压力中的教学保障、人际关系、工作乐趣相关。力量和工作压力各维度均显著相关。乐观和教学保障、人际关系、工作乐趣相关。

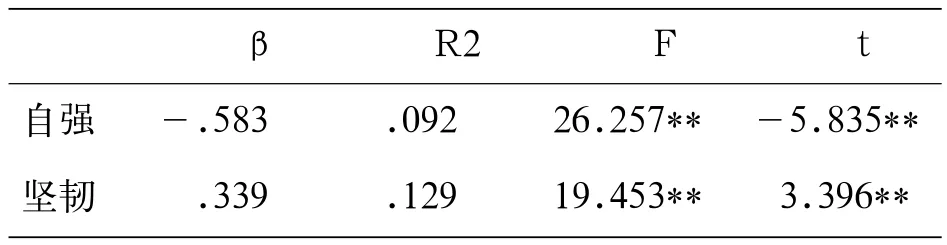

(四)心理韧性对大学教师工作压力的影响分析

以大学教师心理韧性各维度为自变量,以大学教师工作压力为因变量,进行逐步多元回归分析,考察心理韧性对大学教师工作压力的预测作用与变异解释率。结果(见表5)表明,心理韧性中的自强和坚韧两个维度进入了回归方程,二个预测变量的多元相关系数为0.369,联合解释变异量为12.5%,其中自强最具预测力,其单独解释量为9.2%。

表5:大学教师工作压力和心理韧性的多元回归分析

三、讨论

(一)大学教师的工作压力情况

近年来,大学教师压力问题引发了社会关注。无论是麦可思研究院联合腾讯的调查显示八成高校教师“压力山大”[10]还是高校青年教师自比为“工蜂”[11],都表明了大学教师不是一份悠闲的工作。有研究指出高校教师所面临的工作压力较多[2],压力感程度中等偏高[12],并且有75%的教师长期处在一种慢性疲劳的亚健康状态,而有1/3以上的教师出现明显的生理反应[3]。本研究结果显示,大学教师的工作压力不太严重,处于轻度压力与中度压力之间的水平,与上述研究或调查结论不太一致。进一步比较发现,已有调查显示大学教师压力很大的主要来源是科研项目和经济问题[12-13]。而本研究样本来自3所一般本科院校,其中2所为2000年左右升格的新建本科院校,都是以教学为主的院校,对于科研任务所带来的工作压力感受不高。从测量工具来看,一方面由于已有研究和报告有的采用访谈或自编问卷的形式开展调查,研究结论的描述受个体影响较大,难以统一比较。另一方面,经济问题属于生活压力,并非大学教师独特的工作压力,而是所有人都要面对的共同压力。为了突出反映大学教师工作的特有压力[13],在本研究所运用的量表中没有直接询问此部分内容的条目,因此无法同等呈现大学教师的经济压力。但本研究结果与李虹(2005)和贾绪计,林崇德(2013)同样采用《大学教师工作压力量表》对大学教师进行测量的研究结论相似,即大学教师工作压力总体来看不高[13]。这说明,与部分已有研究或调查结果出现不一致的原因应该是出于测量工具和调查样本的差别。

有研究认为,男教师所承受的工作压力较之女教师要大[14,5]。本研究结果表明,尽管男教师工作压力得分比女教师高,但两者之间并没有显著性差异。此外,不同学科年龄的大学教师工作压力均没有显著性差异,但是学科和性别在工作压力上的交互作用显著,文科的男教师工作压力大于理工科,也比理工科女教师压力大。相反,理工科的女教师工作压力比文科的大,也比理科男教师大。这一结果体现了性别角色和职业角色之间的冲突。传统观念认为女性适合文科,男性适合理工科,这种认识给在文科领域工作的男教师和在理工科领域工作的女教师带来无形的压力。另一方面,研究也表明男教师对工作的期望值高于女教师[15],在文科领域工作的男教师要努力做出更好的成绩来满足成就动机。因此,无论是跟理工科男教师还是文科女教师相比都承受着更大的工作压力。而在理工科领域工作的女教师遭遇到工作与家庭的冲突等多重角色阻隔更为强烈,因此工作压力比男教师和文科女教师的大[16]。

(二)大学教师的心理韧性情况

大学教师是一个知识型群体,其心理韧性水平是否会因此而比较高呢?本研究结果显示,虽然大学教师心理韧性总均分及各维度平均得分处于中等偏上水平,却仍然低于其他人群[17]。这提示我们,虽然大学教师知识文化水平较高,但心理韧性水平还有提升的空间。男教师的心理韧性总体高于女教师,这与在我国小学教师和医学院学生中开展的调查结果一致[18,19]。究其原因,这应该与心理韧性的结构有关,心理韧性的组成包括气质、性格特征、积极的认知方式和问题解决能力等[20],而受中国传统文化的影响,男性更多地被赋予了自强、坚韧等性格特质,也更倾向于高估自身的能力[18],重视养成解决问题的能力,因此心理韧性要高于女性。研究结果还揭示出一个十分有趣的现象是,理工科教师的心理韧性显著高于文科教师,这应该与教师性别的构成比例有关,在本研究样本中,文科教师中女性偏多(占60.1%),而理工科教师中则男性偏多(占59.2%)。由于男教师的心理韧性高于女教师,所以导致了理工科教师的心理韧性也显著高于文科教师。

(三)大学教师工作压力与心理韧性的关系

个体因素在工作压力中的调节向来广受研究者的关注,已有研究表明,坚强个性(hardy personality)的提高会减少工作压力[21]。本研究结果也表明,心理韧性和工作压力显著负相关,心理韧性水平不同的大学教师在除了工作负荷之外的工作保障、教学保障、人际关系和工作乐趣等4个维度以及工作压力总分上均存在显著性差异。这表明高心理韧性水平的大学教师感受到了更低的工作压力,这一结论为心理韧性对工作压力具有缓冲作用的观点提供了新的实证证据,说明心理韧性确实是个体应对压力的重要心理资源。工作负荷的压力与心理韧性相关不显著,可能是因为在现实工作中工作负荷是客观存在的,不因主观感受而变化,因此与个体的心理韧性关系不大。回归分析表明,大学教师的工作压力主要受心理韧性中的自强和坚韧两个方面所影响。自强指个体的复原能力和在挫折过后变得更坚强,坚韧描述的是个体在面对困境和挑战时表现出的镇定、敏捷、毅力和控制性[22]。本研究进一步发现心理韧性中压力过后的复原成长能力对降低压力感贡献最大。实验研究也表明高心理韧性个体在压力下生理恢复更快[23],应激后心境和激素水平恢复情况好于低心理韧性个体[24]。因此,提高大学教师心理韧性的核心在于培育其心理复原能力,从而改变他们面对压力时疲惫、沮丧和深陷其中无法自拔的感觉,增强战胜困难的信心并提高幸福感。

四、问题与展望

本研究选取了3所一般本科院校的教师为研究对象,研究结果能在一定程度上反映大学教师工作压力和心理韧性及其相互间的关系。但我国高校类型较多,分布较广,而且各种类型高校之间的对教师的教学、科研工作要求有所不同,985高校和211高校以及高职院校的教师工作压力和心理韧性情况是否与本研究一致有待进一步的比较,这也是本研究的局限所在。

本研究的结论表明了大学教师工作压力与心理韧性之间显著相关,但心理韧性究竟是如何影响工作压力的?二者中间是否存在一些中介变量?既然高心理韧性水平的大学教师感受到了较低的工作压力,那么又应该采取哪些策略来提高大学教师的心理韧性,从而降低工作压力感,促进其幸福感?这些都是值得进一步研究的问题。

[1] 教育学名词审定委员会.教育学名词[M].北京:高等教育出版社,2013:155.

[2] 李兆,等.高校教师工作压力状况及与职业倦怠关系调查分析[J].医学与社会,2007(2):60-62.

[3] 潘欣,权正良,钱玉燕.大学教师职业压力与心理健康关系的研究[J].中国健康教育,2003(10):792-793.

[4] 贾绪计,林崇德.新升本科院校教师工作压力、应对方式与工作倦怠的关系研究[J].心理与行为研究,2013(6):759-64.

[5] 张虎祥,李小唐,杨建文.高校教师工作压力与应对方式和社会支持的相关性[J].职业与健康,2009(3):567-569.

[6] 朱小茼,张伟,刘楠.高校教师工作压力状况及与其应对方式关系研究[J].工业技术与职业教育,2010(2):14-15,23.

[7] 杨玲,巫文胜.小学教师心理韧性、核心自我评价与工作压力的关系[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(1):99-103.

[8] 傅亚强,魏旋.心理弹性、压力认知和应对与中小学生心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2013(5):735-737.

[9] 于肖楠,张建新.自我韧性量表与Connor-Davidson韧性量表的应用比较[J].心理科学,2007(5):1169-1171.

[10] 李莉.高校教师生存状况调查显示八成高校教师“压力山大”[N].北京晚报,2014-09-09(39).

[11] 王梦婕.调查显示高校青年教师自比为“工蜂”[N].中国青年报,2012-09-14(03).

[12] 曾晓娟.大学教师工作压力研究[D],大连:大连理工大学博士学位论文,2010:7.

[13] 李虹.大学教师的工作压力类型和压力强度研究[J].清华大学教育研究,2005(5):97-102.

[14] 石林,等.大学教职员工的工作压力研究[J].北京师范大学学报(社会科学版),2003(3):65-71.

[15] 张晓红,邹辉,朱勇华.高等教育中妇女参与状况的分析[J].高等教育研究,2000(3):94-96.

[16] 程芳.高校女教师职业生涯阻隔的调查与分析[J].教育科学,2011(3):54-58.

[17] 于肖楠,张建新.自我韧性量表与Connor-Davidson韧性量表的应用比较[J].心理科学,2007(5):1169-1171.

[18] 杨玲.小学教师核心自我评价与其心理韧性的关系[J].常州工学院学报(社科版),2012(5):95-99.

[19] Peng L,Zhang J,Li M,Zhang Y,Zuo X,Miao Y,Xu Y.Negative life events and mental health of Chinese medical students:the effect of resilience,personality and social support.Psychiatry Res 2012; doi:10.1016/j.psychres.2011.12.006.

[20] 转引自王永,王振宏.大学生的心理韧性及其与积极情绪、幸福感的关系[J].心理发展与教育,2013(1):94-100.

[21] 石林.工作压力的研究现状与方向[J].心理科学,2003(3):494-497.

[22] Xiaonan Yu and JianXin Zhang.Factor analysis and Psychometric evaluation oF the connordavidson resilience scale (cd-risc) with chinese PeoPle.SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY,2007(1):19-30.

[23] 崔丽霞,殷乐,雷雳.心理弹性与压力适应的关系:积极情绪中介效应的实验研究[J].心理发展与教育,2012(3):308-313.

[24] 左昕,等.不同心理弹性水平个体在特里尔社会应激时主观紧张度、唾液α-淀粉酶和糖皮质激素浓度的变化[J].第三军医大学学报,2012(20):2115-2118.