小班讨论的组织模式和教学效果——响应学生需求的视角

2015-05-09黄建欢张亚斌祝树金

□ 黄建欢 张亚斌 祝树金

小班讨论这种新型教学模式为促进师生间的对话和理解[1]、增强大学生的自主学习能力和创新实践能力[2]、提升教学效果和教学质量[3]等提供了新的思路和途径。借鉴国外经验,近年来北京大学和湖南大学等许多高校积极进行小班讨论的教学实践。相关文献就小班讨论的内涵、特征、问题和对策等进行了有益的探索[4-8]。然而这些文献很少关注一个重要方面:学生需求的响应。中国高等教育的“学生中心主义”时代已然来临[9],许多高校高度重视“以学生为本”开展教学工作[10]。由此出发,组织小班讨论课时应以学生为中心,必须重视和响应学生需求。并且,为提升学生创新思考和实践动手能力,还需将学生需求和小班讨论的组织模式有机结合起来,综合运用各种组织模式提升小班讨论的教学效果。只有弄清学生需求与各种组织模式及其教学效果之间的关系,才能为满足学生合理需求和优化教学管理提供依据。但目前未见已有文献研究前述重要问题。为此,本文提出并基于“学生需求-组织模式-教学效果”(DMP)这一分析框架,利用问卷调查和计量分析等手段研究学生的需求特征、各类组织模式的特征及其与教学效果之间的关系,探索有关教学改革启示。

一、DMP分析框架:学生需求、组织模式和教学效果

要获得优良的教学效果,实现教学目标,必须高度重视学生在教学活动中的主体地位, 采取各种措施调动学生学习的积极性和主动性。要调动学生的积极性和主动性,必须充分考虑学生需求特征并对其合理需求予以积极有效的响应[11]。为改善教学效果,还需进行组织模式创新,积极探索实践启发式、讨论式和研究式等生动活泼的教学方法。不同的教学组织模式具有不同的特征和要求,所响应的学生需求不同,其教学效果可能会出现较大差异。并且,学生会基于自己需求的满足程度来评价教学效果,提升大学生学习满意度对于提升高等教育质量具有重要意义[12]。

有鉴于此,本文提出学生需求—组织模式—教学效果(Desire—Mode—Performance,简称DMP)分析框架。DMP框架中,教学效果是发展目标,学生需求是教学出发点和主要依据,组织模式是实施途径和教学过程管理方式。其关键是通过组织模式的创新优化和组合运用,响应并满足学生的合理需求,增强学生学习兴趣和积极性,实现最佳教学效果,促进学生良性成长。

二、学生需求特征和组织模式:基于某大学小班讨论课的调查

为探索影响教学效果的关键因素,改进教学组织管理,提升课程教学效果,笔者根据某“985”大学经济类专业小班讨论课的实践情况设计调查问卷并面向2011级3个专业(经济学、财政学和国际贸易)10个班的本科生进行了匿名调查,共发放300份问卷,回收有效问卷 251份。涉及《国际金融》、《外贸函电》、《市场营销》、《国际贸易实务》、《新制度经济学》和《统计学》等十余门专业课程。下面基于调查结果分析学生需求特征、小班讨论的组织模式和教学效果。

1. 学生需求特征

学生需求具有多元化特征,即学生对教学过程、能力锻炼和学习收获等均有其预期,如趣味性、自信、归属感和自由等。参考已有文献并结合实践,考虑以下6个需求:①互动参与。讨论中师生之间对话理解、学生之间交流联系和相互配合的程度[1]。②生动趣味。讨论过程生动有趣,能激发学生学习兴趣。③自主创新。所讨论内容不是简单的知识性介绍,而是具有自主思考和创新之处。④专业相关。所讨论主题与专业结合紧密程度,尤其是专业知识丰富程度。⑤联系实践。所分析对象和讨论主题与实践结合的紧密程度。⑥提升成绩。讨论过程有助于提高课程成绩。

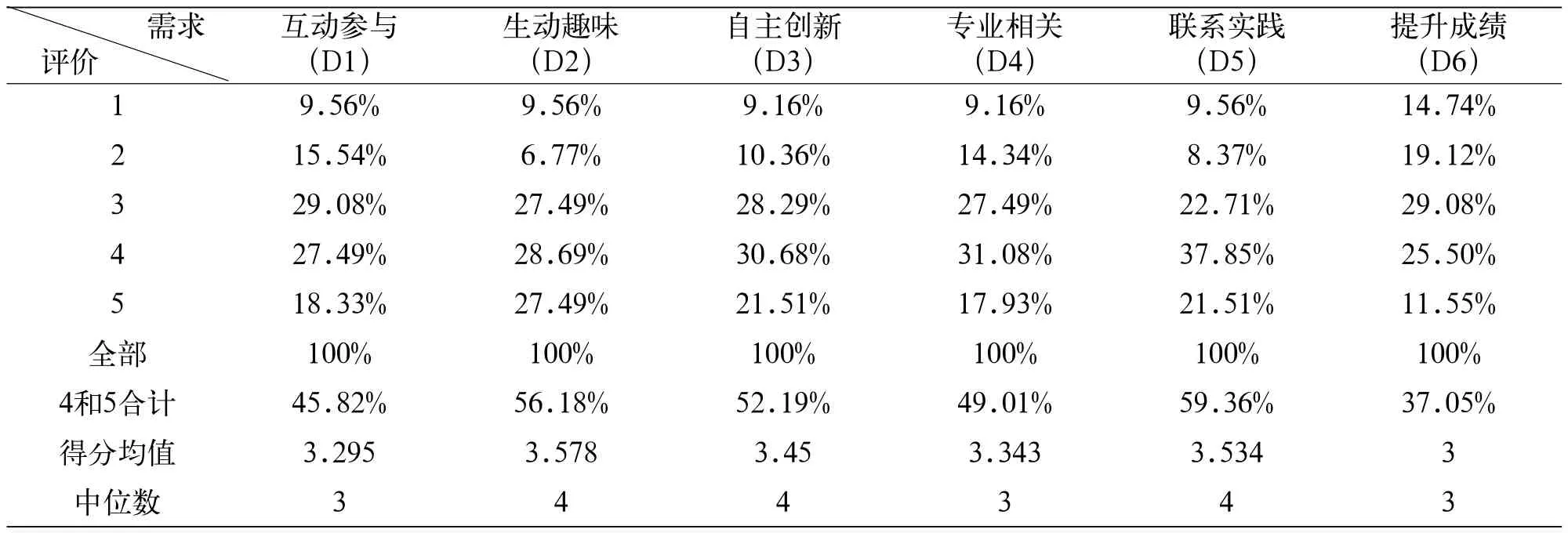

学生需求还具有差异性,即针对同一类需求,其重要性也因人而异。将需求按照1至5进行重要性分级,分值越高表示该需求越重要。该分数由学生根据自身感受在调查问卷中给出。统计显示,无论是均值、中位数还是评价为4或5的人数占比,都反映出高度相似的结论:生动趣味、联系实践和自主创新三大需求的得分相对最高,最受学生重视;而提升成绩需求的得分最低,相对不重要(见表1)。

表1 小班讨论课学生对各类需求的评价

2. 小班讨论的组织模式

在组织小班讨论课时教师们探索和实施的模式主要有七种:①PPT专题介绍+视频。围绕某个主题利用PPT进行介绍和分析,辅之以视频资料以增加直观认识。②投资模拟实验。利用投资模拟软件进行模拟投资,或者模拟投资环境,进行模拟报价和投资分析。③“专家”专题访谈。采用角色扮演,围绕某个主题,一些学生扮演经济专家讨论和解答问题,一些学生扮演主持人组织讨论。④分组辩论。设计具有争议的论题,将学生分成两组进行辩论。⑤案例分析。选取一些典型案例,围绕案例进行分组讨论和分析。⑥习题解答。选取典型习题进行分析和解答。⑦看视频讨论。选取与专业相关的视频并设计一些问题,观看后围绕有关问题展开讨论。

3. 各类模式的教学效果评价

按照1至5分对各类模式的教学效果进行评价,分数越高意味着评价越高。评价分数由每个学生根据对近期小班讨论的实际感受在问卷中独立给出。表2统计了各分数对应的学生人数占比情况。统计显示,各类模式的教学效果评价存在明显差异。有51.4%的学生认为案例分析模式的效果为4或者5,在各种模式中占比最高,其得分均值以及中位数也最高,说明该模式的教学效果最好。其次,投资模拟实验受到学生好评。相对而言,“专家”专题访谈、分组辩论、看视频讨论等模式的教学效果较差。无论是基于均值、中位数还是基于评价为4或5的人数占比,均可得出相似结论。为何直观感觉颇具新意的“专家”专题访谈、分组辩论等模式却获得差评?结合学生课堂表现和课后调查发现,原因有:这两类模式实施难度大,对学生的专业水平和综合能力要求高,而且需要大量时间准备和老师的充分指导,但学生的能力和时间均十分有限,因此应用效果大打折扣,引致差评。

表2 学生对各模式教学效果的评价

三、学生需求和各组织模式教学效果的联系:基于回归分析

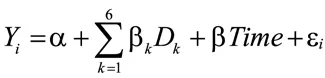

进一步将学生需求的重要性评价作为自变量,将各组织模式的教学效果评价得分作为因变量,建立以下回归模型进行分析:

式中,Yi为模式i的教学效果得分,i=1,2,…8。Dk表示第k种需求的重要性评价得分,k=1,2,…6。βk和β为回归系数,Time是学生为准备小班讨论课所耗用时间,α为截距项,εi为随机误差项。基于统计软件STATA 12,利用稳健的最小二乘法(OLS)方法进行估计,结果如表3所示。模型(1)-(7)分别依次以前述七种模式的教学效果得分为因变量。观察可知:

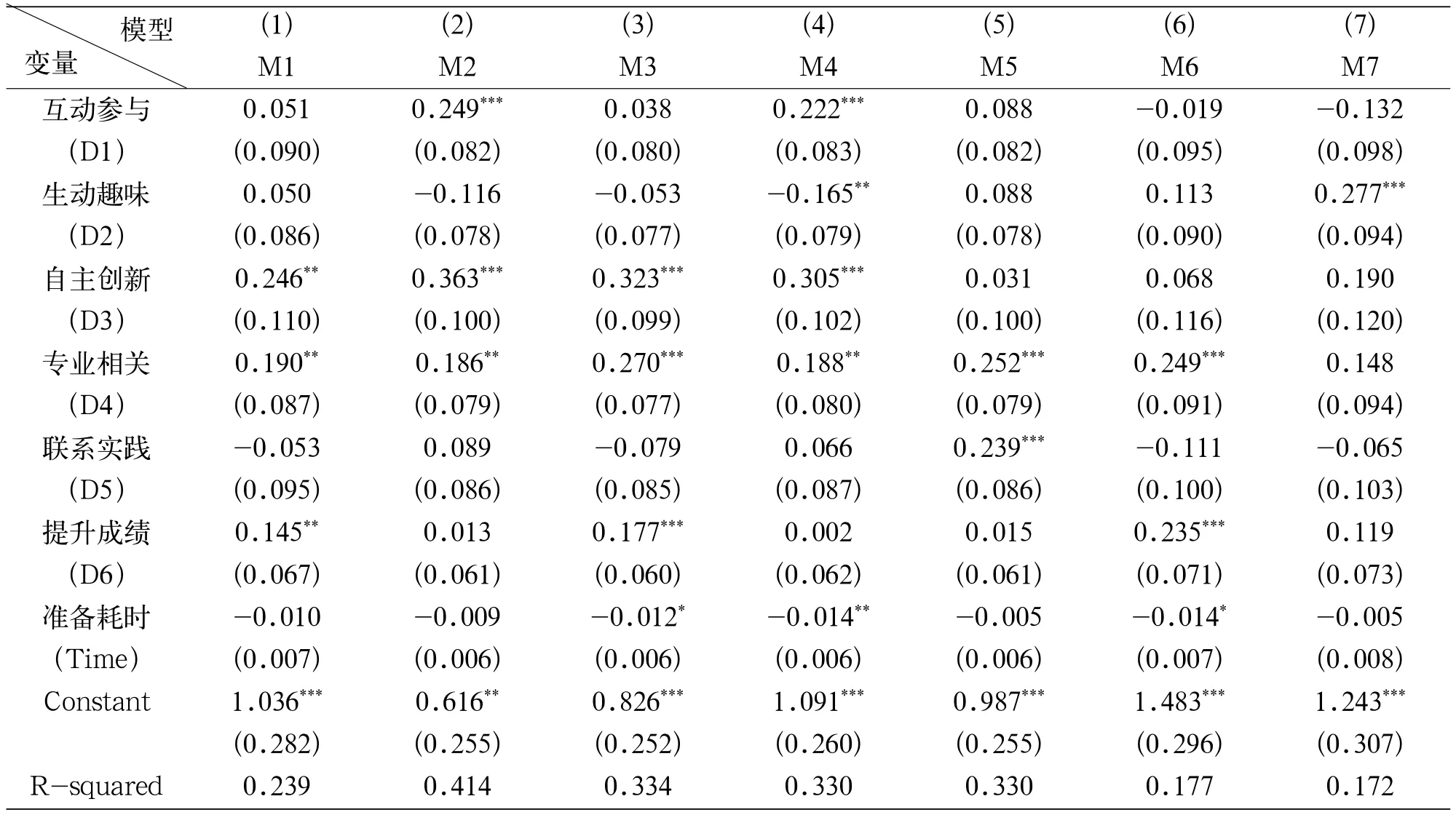

模型(1)中,D3、D4和D6的系数显著为正,说明认为相应需求越重要的学生,对PPT专题介绍+视频模式的评价越高。这意味着该模式主要响应了学生的自主创新、专业相关和提升成绩三种需求。模型(2)中,仅D1、D3和D4的系数显著为正,说明投资模拟实验模式主要响应了学生的互动参与、自主创新和专业相关三种需求。模型(3)中,D3、D4和D6的系数显著为正,说明“专家”专题访谈模式主要响应了自主创新、专业相关和提升成绩三种需求。模型(4)中,D1、D3和D4的系数显著为正,说明分组辩论模式主要响应了学生的互动参与、自主创新和专业相关三种需求。但D2的系数显著为负,说明该模式未满足学生的生动趣味需求,这令人意外。但联系到前文分组辩论模式获得差评等发现则不难理解,该模式具有较高难度,如学生准备不充分,徒具“辩论”之形而无其实,则缺乏趣味,实施效果差。类似地,模型(5)-(7)表明:案例分析模式主要响应了学生的专业相关和联系实践两种需求;习题解答模式主要响应了学生的专业相关和提升成绩两种需求;看视频讨论仅积极响应了生动趣味需求。然而,模型(3)、(4)和(6)中代表准备小班讨论课所耗时间的变量(Time)系数均显著为负,说明在“专家”专题访谈、分组辩论和习题解答等模式中,学生做准备工作耗时越多,则对其评价越低。原因可能有:时间有限使得学生对耗时较多的模式抱有抵触情绪;相关模式的实施难度较大,课堂效果不理想。这说明要提升教学效果,还应考虑学生实施该模式的难度和准备所需时间,适度为宜。

表3 学生需求与各种模式的教学效果回归结果

基于统计显著性结果,有六种模式均积极响应了专业相关需求,四种模式积极响应了自主创新需求,三种模式积极响应了提升成绩需求,两种模式积极响应互动参与需求,仅看视频讨论模式积极响应了生动趣味需求,仅案例分析模式积极响应了联系实践需求。可见,不同的教学模式分别响应了不同的学生需求,在教学实践中可考虑学生的具体需求进行设计和综合运用。

四、提高小班讨论教学效果的启示和建议

1. 创新但不刻意求新,以需求为导向选取有效可行的教学模式

不同的小班讨论教学模式分别满足了学生不同的需求,教学实践中需要根据学生需求进行教学模式的设计和选取。而且,为带来教学的新鲜感和增强教学吸引力,有必要对教学形式进行创新,例如,引入对抗式、问答式以改善小班讨论的效果[4]。看视频讨论和习题解答分析等模式获得差评,原因是其教学过程较为简单、学生收获有限。然而令人意外的是,学生对直观感觉颇具新意的“专家”专题访谈、分组辩论等模式评价不高。关键原因可能不是这些模式本身不够新,而是这些模式对学生要求较高。若学生能力偏低,或者以消极应付态度来准备,只是简单报告所收集的资料甚至照本宣科,则教学效果适得其反。

2. 结合实际情况,基于组合思想进行教学模式的设计

单一模式只能响应和满足学生某个或者某些方面的需要。例如,投资模拟实验模式主要响应了学生的互动参与、自主创新和专业相关等需求,而案例分析模式则主要响应了学生的专业相关和联系实践等需求。为尽可能满足学生需求,小班讨论中应采用多元化的教学模式,进行组合设计。这就需要把握每种教学模式与学生需求之间的内在联系,通过提前了解学生的主要需求和能力特征,针对性地安排各类教学模式并形成教学系统。在利用单个模式分别满足学生相应需求的基础上,通过模式组合形成合力。

3. 加强前期准备,合理控制小班讨论的准备难度和时间耗用

准备工作是否充足不仅影响小班讨论的课堂教学效果和教学模式的优势发挥,还影响学生的能力训练和素质提升。需要从两个方面加强前期准备:一是加强教师的课前指导,制作课程引导材料,在论题选取、资料查询、内容设计和材料组织以及语言表达等方面给予具体详细地指导。二是通过各种途径激发学生积极性,使之主动投入更多时间用于课前准备。例如,适度提升小班讨论课表现的成绩占比,借助先进的多媒体教学技术和教学环境,引入竞争激励机制,等等。并且,在学生能力和时间有限的背景下,在教学设计时应充分考虑学生能力水平和学习任务等情况,力求难度适中,耗时适度。

[1] 胡弼成,陈小伟.对话—理解:大学教育的本真意蕴[J].教育研究,2010(8):49-53.

[2] 傅维利.学生实践能力的提高与高等学校教学模式的选择和重建[J].教育科学,2008(3):33-36.

[3] 李宏敏.我国高校实施小班化教学的问题及解决策略[J].大学教育科学,2009(2):32-36.

[4] 王学渊.大班授课小班讨论模式在经济思想史课程中的探索与实践[J].高等农业教育,2010(8):43-46.

[5] 朱艳敏,陈超.“大班授课,小班讨论”合作性教学的问题及建议[J].中国电力教育,2011(8):62-63.

[6] 孙燕君,卢晓东.小班研讨课教学:本科精英教育的核心元素——以北京大学为例[J].中国大学教学,2012(8):16-19.

[7] 贾亚君.论高校思政课教师“大班授课、小班讨论”教学的理论与现实依据[J].经济研究导刊,2014(15):270-271.

[8] 朱培武.“大班授课、小班讨论”教学模式的思考与实践——以“标准化工程专业”为例[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2015(1):22-23.

[9] 王洪才.何谓“学生中心主义”?[J].大学教育科学,2014(6):62-66.

[10] 路丽娜.“翻转课堂”:传统课堂面临的挑战及变革路径[J].大学教育科学,2014(6):66-70.

[11] 邓莹.立足学生需求,优化化学教学效果[J].中国科教创新导刊,2011(15): 161-161.

[12] 史秋衡,文静.大学生学习满意度测评逻辑模型的构建[J].大学教育科学,2013(4):53-60.