城市化进程中的农民工住房保障问题研究*

2015-05-04韩克庆林欣蔚

韩克庆,林欣蔚

(中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872)

城市化进程中的农民工住房保障问题研究*

韩克庆,林欣蔚

(中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872)

农民工城市住房问题已经成为影响农民工城市融入的重要方面。基于2014年全国22个省市的问卷调查和访谈资料,通过描述性分析和Probit模型,分析了农民工的城市住房情况和城市购房影响因素,进而探讨如何促进农民工的城市融入。运用定量和定性研究,发现目前我国农民工城市住房状况较差,新、老生两代农民工体现出不同的住房需求和购房意愿,住房公积金制度对于促进农民工城市购房具有积极的作用。

农民工;住房保障;城市融入;城市化

一、问题的提出

农民工是推进我国城市化进程的重要力量,农民工问题的凸显为中国城市化道路提供了更多选择的可能性。农民工城市住房问题已成为影响农民工城市融入、我国城市化进程、现代化发展的重要因素。2013年,我国农民工人数已达2.69亿人,八成以上农民工在外居住,46.9%的农民工由雇主或单位提供免费住宿,其余多为租房,月租房支出人均为567元,占月均生活消费支出的60.4%。[1]

近年来,政府在农民工住房问题上的责任已经有了明显的加强。2010年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》提到,鼓励有条件的城市把在当地拥有稳定职业的农民工纳入城镇住房保障体系;2014年出台的《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》提出,要将符合条件的农民工纳入住房保障体系,积极为农民工租赁购买商品房提供政策优惠。

但是,住房公积金、安居工程、廉租房等住房制度也造成了农民工等弱势群体的社会排斥问题,导致了社会分化加剧。[2]106-110如何科学地把农民工纳入城市住房保障体系,使农民工有机会享受到与城市居民同等水平的住房保障和住房福利,促进农民工的“市民化”,“是一项十分必要而急迫的社会政策任务”。[3]376

近年来,学界关于农民工住房问题的研究有了明显的增加。吴维平、王汉生的研究表明农民工“基本上被置于主流的住房分配体制之外”,对城市融入的态度比较消极。[4]92-110蔡禾、王进从行动意义上和制度意义两个层面,分析了影响农民工迁移意愿的社会、经济因素。[5]86-113+243简新华提出城市住房政策通道应当向农民工打开,强调了政府的责任。[6]60-63郑思齐等从经济效益的角度,论证了建立农民工城市住房保障政策的必要性。[7]73-86丁成日等对农民工的住房状况和住房需求进行了实地调查,发现农民工城市住房状况普遍较差且对城市住房要求不高。[8]49-54钱文荣、李宝值对农民工留城意愿的影响因素进行了定量分析,发现年龄、住房状况、教育程度等因素对农民工的留城意愿有显著影响。[9]89-101王星针对农民工城市住房问题提出了一些有代表性的政策建议。[10]50-55张国胜、王征研究了国外住房保障政策措施,总结了相关经验和教训,强调保障房建设不能和城市割裂开,不能边缘化。[11]39-46此外,许烜对城市的农民工规模和房价的相关性进行了研究,发现二者呈显著正相关。[12]88-92

综上,学者们已经从农民工城市住房的供给、需求、影响因素、对城市融入的影响等多个角度进行了论述。研究已经表明了政府加强农民工住房保障的必要性,但在城市融入的分析上主要集中在个体因素和经济因素,缺乏对制度因素的具体分析。本文对此进行了更深入地探讨,以期发现影响农民工住房保障的制度因素。

二、实证分析

(一)研究方法

课题组于2014年1月6日到2月16日期间,采用立意抽样和滚雪球抽样的方法,分别对北京、安徽、河南、山东、湖北、山西、河北等22个省市的农民工进行了问卷调查,共回收有效问卷653份。

本文采用定量研究和定性研究相结合的方法,运用描述性分析和Probit回归分析农民工住房情况和城市购房影响因素。其中,定性研究的资料来源于访问员的访谈记录。

(2)定量分析

1.农民工城市住房情况

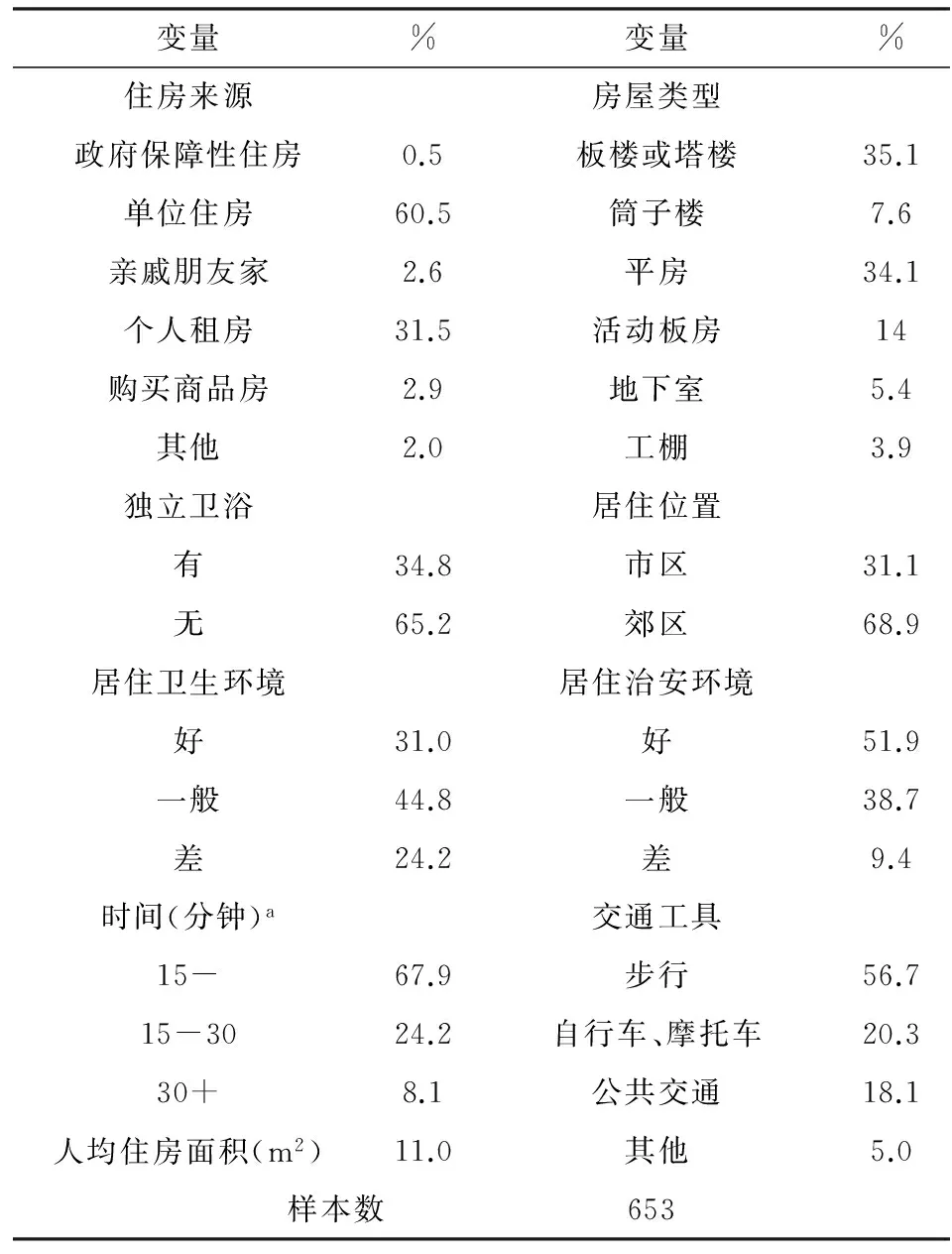

被访农民工总体的住房情况如表1所示。调查发现,大约六成的农民工居住在单位提供的住所中,约三成自己租房居住,单位住房和租房构成了农民工最主要的两大居住方式。大部分农民工住房条件和住房环境不好,例如住房面积小,人均仅11平方米,且大部分与多人合住;大部分住房没有独立卫浴(65.2%),近七成住在郊区(68.9%);居住环境的卫生状况不好(一般和差者占69.0%),治安状况一般(满意者仅占51.9%)。可以看出,农民工选择的居住地点和工作有着密切关系,半数以上农民工住所与工作地点距离很近,可以步行到达(56.7%),15分钟以内到达工作场所的占67.9%。

表1 农民工城市住房基本情况

注:a即从住处到工作地点所需要的时间。

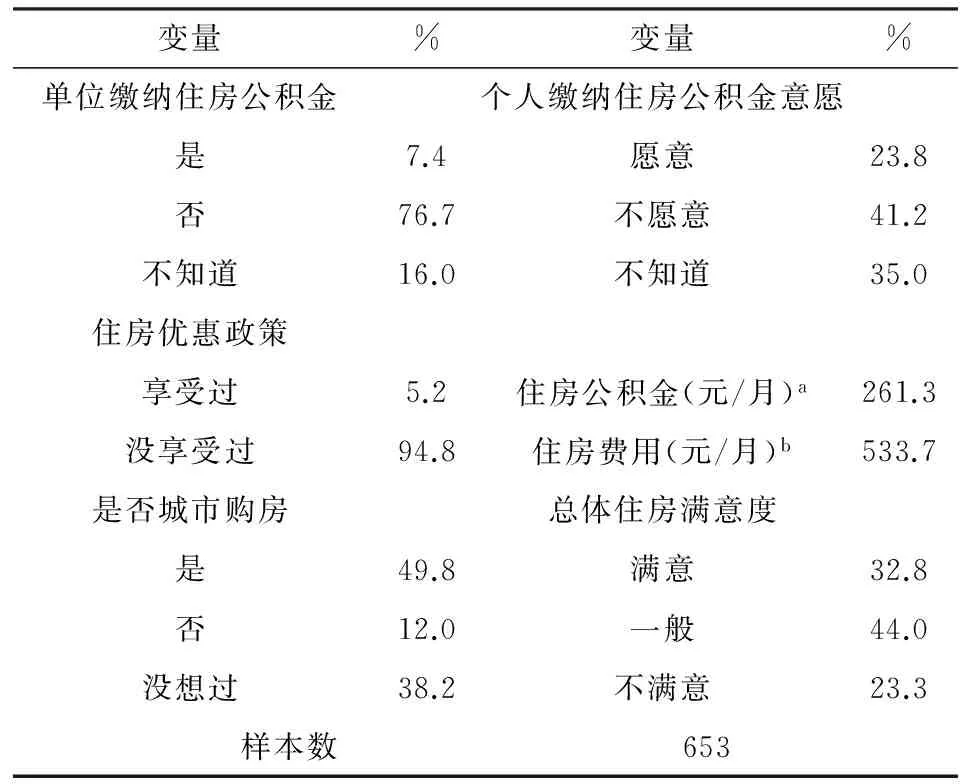

被访农民工总体的住房政策、住房消费和购房意愿情况如表2所示。其中,单位为农民工缴纳住房公积金的不到一成(7.4%),还有很多农民工根本不知道住房公积金(35.0%),愿意缴纳住房公积金的农民工仅占到五分之一左右(23.8%);享受到廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价商品房等住房优惠政策的农民工比例更低(5.2%);有近一半(49.8%)的农民工有在城市购房的意愿。在住房总体满意度上,明确表示不满意的占23.3%,约三成(32.8%)表示满意。据测算,农民工每月人均住房费用为533.7元,虽然住房费用并不是很高,但这主要与农民工对居住质量要求不高有关。

表2 农民工城市住房政策、住房消费和购房意愿情况

注:a这里是指有住房公积金的农民工的月均值。

b这里是指住房费用不为0的农民工住房费用的月均值。

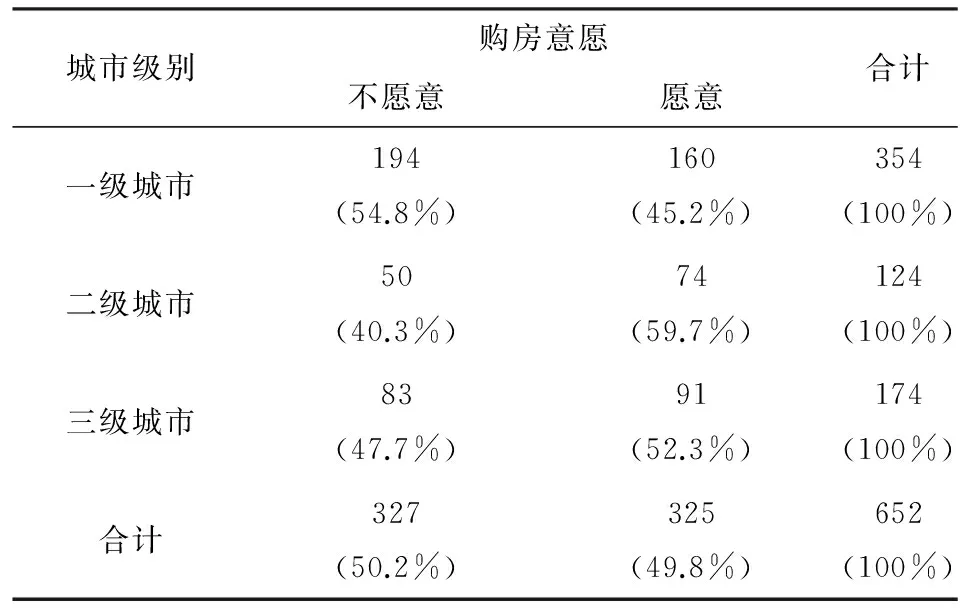

此外,由于大、中、小城市的房价差异较大,城市级别对农民工的城市购房意愿也存在一定的影响,但并不显著。我们将北京、上海、广州划为一级城市,将天津、重庆、其他省会以及副省级城市统一划为二级城市,将剩余城市划为三级城市,分别统计了在不同级别城市工作的农民工的城市购房意愿,如表3所示。可以看出,在一级城市愿意购房的(45.2%)农民工略少于不愿意购房的(54.8%)农民工,而二级、三级城市农民工愿意购房的意愿均多于不愿意购房者。比起三级城市,在二级城市工作的农民工城市购房意愿更强些,说明三级城市对农民工的吸引力度有限。

表3 不同级别城市农民工城市购房意愿频次表

为了进一步检验前面的研究结论,我们将1980年之前出生的农民工定义为老生代,1980年及以后出生的农民工定义为新生代,发现新生代农民工相比较老一代农民工,出现了“五高一低”现象:一是住房质量要高(住房面积:新生代11.9m2/人,老生代10.1m2/人);二是人均住房费用也更高(新生代283.0元/人,老生代158.7元/人);三是单位为其缴纳住房公积金的比例更高(新生代11.0%,老生代3.7%);四是愿意缴纳住房公积金的比例更高(新生代28.4%,老生代19.1%);五是有意愿在城市购房的比例更高(新生代61.3%,老生代38.3%);六是新生代农民工对住房的满意度不如老一代农民工(新生代28.7%,老生代36.9%)。这在一定程度上反映了新生代农民工对住房有更高的要求,对定居城市有更强的意愿。

总体来说,农民工住房质量不高,体现出边缘化、集中化的特征;人均住房面积比较低,大多与工友聚居在郊区,对单位住房的依赖程度高,大多住所离工作地点很近。获得过政府提供的住房保障及优惠的农民工极为有限,大部分人对缴纳住房公积金积极性不高,但想要在城市购房的农民工已达到一定比例。新老生代农民工体现出了比较大的住房状态和偏好差异,相较而言,新生代农民工对住房的要求更高,整体居住状态更好,更愿意在住房上投资,更多人有在城市购房的意愿,在城市融入上体现出了较强的积极性。

2.农民工城市购房意愿影响因素分析

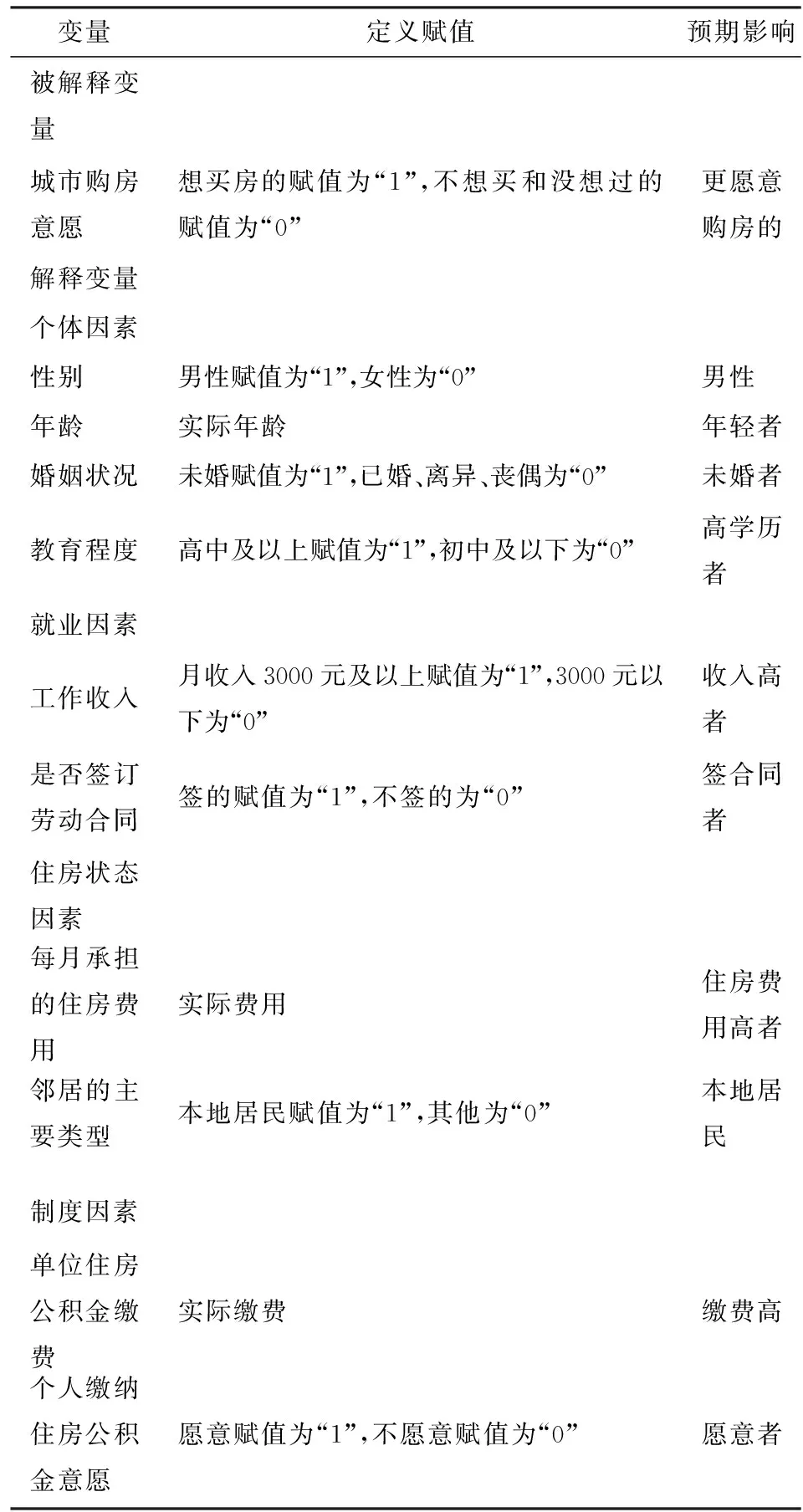

由于在城市购房的意愿直接体现了农民工的留城意愿,进而反映了农民工的城市融入情况,为了了解购房意愿的影响因素及其作用,本文采用Stata12.0软件,通过相关性分析和Probit回归分析,对这一问题进行探讨。经过相关性分析筛选,保留了与城市购房意愿显著相关的变量。这里将城市购房意愿作为被解释变量,将影响因素作为解释变量,并分为个体因素、就业因素、住房状态因素和制度因素,变量的选择、赋值和对城市购房意愿的预期影响如表4所示。

表4 变量简介及构建方法

注:由于解释变量共线性问题和模型本身的限制,这里不能将所有显著相关的变量都加入模型,主要根据前人研究和经验判断选择关键变量进入模型。

由于住房公积金缴费与其他变量存在较强的共线性,因此被自动筛出。

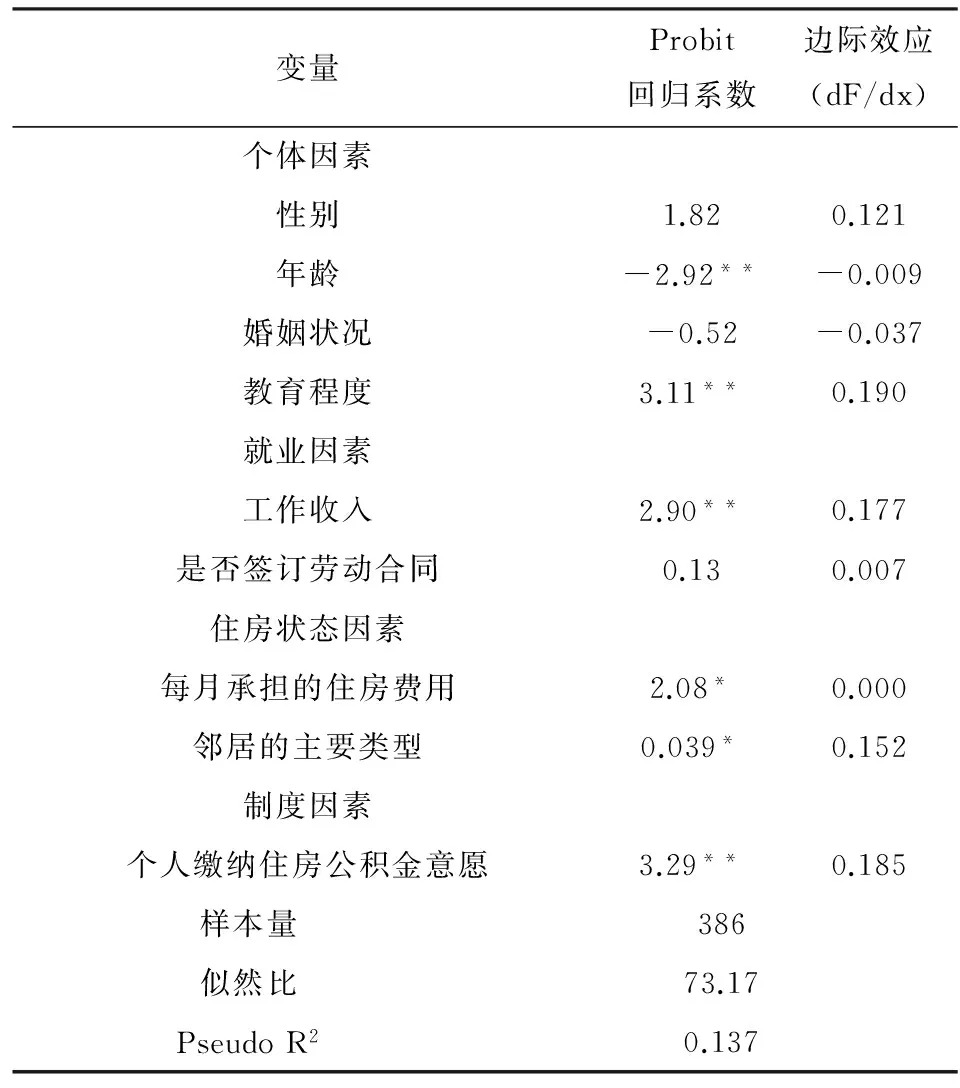

Probit回归结果如表5所示。可以看出,除了性别、婚姻状况、是否签订劳动合同等变量不显著外,年龄、教育水平、工作收入、住房费用、邻居类型、个人是否愿意缴纳住房公积金这几个变量,对农民工城市购房意愿的双向逻辑检验是显著且符合预期的。年龄的影响是负向的,即年龄每增大1岁,想要在城市购房的概率就下降0.9%。教育程度的影响是正向的,即教育达到高中及以上水平者,其想要在城市购房的概率会上升19.0%;而月工作收入达到3000元以上者,想要在城市购房的概率会上升17.7%。在制度方面,愿意缴纳住房公积金的,想要在城市购房的概率会上升18.5%,但是单位住房公积金缴纳的费用不显著。

表5 Probit模型回归结果

注:**表示P值<0.01;*表示P值<0.05。

通过以上分析表明,在影响农民工城市购房意愿的影响因素中,符合Probit回归模型的变量包括年龄、教育水平、工作收入、住房费用、邻居类型和个人是否愿意缴纳住房公积金。其中,年龄对购房意愿的影响是负向的,影响力度最大的是教育程度,其次是个人是否愿意缴纳住房公积金,最后是个人的工作收入。由此可以看出,提高农民工的教育水平和住房公积金的认可程度,对于农民工城市融入有比较大的意义。

(三)定性分析

通过定量分析已经可以大体形成农民工住房情况的基本认识,但统计结果需要理论分析和经验判断支持才有现实意义,本部分结合课题组访问员的访谈记录,总结出以下几个关于农民工住房的典型问题。

1.农民工对住房条件要求不高,对住房优惠政策了解程度不够

通过访问员的实地调研发现,农民工的居住形式主要有住单位提供的住房和自己租房两种;农民工对于居住条件普遍要求不高;比起追求居住质量,他们更注重省钱,居住是为了工作服务,居住从属于工作。很多农民工对于住房优惠政策和公积金制度不了解,甚至连这些名词都没有听说过,从而造成了访问过程中的一些困难。由于农民工本身具有较强的流动性,他们经常会出现临时性的住房需求。

访问员3:“他们对于居住环境,为了能省钱,可以说并不是很在意住宿环境,有不少的人住在拥挤的10平方米的小房间,吃住都在那里解决,用的是公共厕所和浴室。”

访问员11:“我年前曾经调查过一个河南信阳的在京务工人员,一方面,由于春运不好买票且买不到合适日期的火车票,另一方面,工地工期提前结束,还没有拿到工资,他没钱住宿就不得不在火车站逗留三天。这不是一个例外,而是存在于很多外来务工人员中间。”

2.农民工自身需求是城镇化发展的有效动力

农民工除了在城市建设中可以提供廉价劳动力、推动我国的城镇化进程之外,他们在工作过程中产生的一系列需求,也可以成为推动城镇化发展的有效动力。大量的农民工住房需求可以让一个村庄的租房市场迅速成长起来,而租房居住的农民工又产生了其他例如餐饮、零售等服务需求,有利于带动当地第三产业的发展。

访问员3:“调研点我选择了江苏常州,也是我的家乡的一个移民村,……原先的农地被招商引资建造了工业园。工业园中的工厂主要由纺织业等制造业构成,因此吸引了大量年轻的农民工涌入,而由于这些工厂相应的配套设施跟不上,因此这些年轻的农民工选择了在该移民村租房居住。一段时间内造成了本地人和外来农民工共度的局面,但同时随着农民工的涌入,该村又涌出许多的商店、小吃店等,推动了当地服务业的发展。”

3.地方优惠政策倾向本地居民

由于保障性住房的资金主要来自地方政府的财政支持,因此免不了会对当地居民产生一定程度的政策倾斜。由于部分单位没有能力为农民工提供宿舍,农民工只能选择租房居住,而部分地方政府建设的安置房只针对当地居民,外来农民工只能租住在被当地居民“淘汰”的村庄中。这也解释了为什么在定量分析中住房政策优惠这一变量对于农民工来说基本上构不成显著影响,因为他们是被排斥在当地住房保障制度之外的。

访问员3:“随着城市规划的进一步发展,政府开始在该村附近建造安置房,该村许多本地人选择了提前入住安置房,将村中的房子租给外来农民工,因此经常可以看到一家住着好几口外来农民工家庭。而这个时候,本村也成了一个移民村——当地人都选择了住到条件好的小区中,而原来的村庄里住着的全是互不相识的外来打工者。”

4.新生代农民工逐渐表现出较强的城市居住和城市融入意向

新生代农民工相对老一代农民工来说,进城务工的动机和期望会更加积极,他们的务农时间比老一代农民工少,消费观念和生活方式都与老一代农民工有很大的不同,且对居住质量和购房积极性都要更高,相对来说新生代农民工会更愿意融入城市。

访问员9:“在未来打算在哪个城市买房这个问题上,新生代农民工与老一代农民工的回答有很大的不同。年轻一代希望通过自己的努力,在务工所在城市或者户籍所在省中的小城市买房,从而融入城市生活。而老一代农民工则表示没有想过买房者这个问题,觉得在农村有自己的房子就够了。”

三、研究结论与对策建议

定量和定性分析结果表明,农民工目前的居住状况整体水平较差。新、老生两代农民工之间已经体现出比较显著的住房行为和购房态度差异;影响农民工城市购房意向的主要因素在于年龄、教育程度、收入、住房公积金等;提高农民工对住房公积金了解和认同的程度,对于促进农民工城市融入有很大意义。对此,本文有针对性地提出如下建议:

第一,提高农民工对住房保障政策的认知度。公租房制度已经将外来务工人员纳入住房保障体系。但由于政策落实有一定的滞后性,且地方政府往往对这类政策的积极性也比较低,应加大对住房政策的宣传力度,增进农民工维护自身城市住房保障权益的能力。

第二,鼓励企业和农民工缴纳住房公积金。住房公积金对于农民工城市融入有着重要意义。政府应当根据地方财政水平和农民工规模,划分多档,按照多缴多得的原则,激励企业和个人缴纳住房公积金。相较城镇职工,农民工对住房的要求可能没有那么高,因此可以让农民工根据自身期望自主选择缴费档次。

第三,构建农民工住房保障多元化体系。不论是用人单位还是政府,目前对于农民工的住房保障措施主要还是提供住所,但这种供给形式存在诸多问题:首先,单位建房与土地政策存在矛盾;其次,单位住房将农民工约束在工作场所附近,限制了农民工与当地社会和文化的融入;再次,由政府提供保障性住房相对效率较低;最后,政府提供保障性住房区间相对集中,供给的动态性较差。因此,从促进农民工尽快融入城市和提高供给效率上,政府和用人单位都有必要将农民工的住房保障从单一的“实物供给”向多元化供给体系过渡,鼓励农民工根据自身情况选择住房来源和政策优惠方式。

第四,继续推进户籍制度改革。农民工纳入城市住房保障体系,需要以户籍制度改革的推进为重要先决条件。国家应加强政策引导和财政支持,进一步放开户籍限制,增强农民工的城市购房意愿,促进中小城市发展和我国整体城市化水平的提高。

[1]2013年全国农民工监测调查报告[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html.

[2]李斌.社会排斥理论与中国城市住房改革制度[J].社会科学研究,2002(3).

[3]韩克庆.转型期中国社会福利研究[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[4]吴维平,王汉生.寄居大都市:京沪两地流动人口住房现状分析[J].社会学研究,2002(3).

[5]蔡禾,王进.“农民工”永久迁移意愿研究[J].社会学研究,2007(6).

[6]简新华.新生代农民工融入城市的障碍与对策[J].求是学刊,2011(1).

[7]郑思齐,廖俊平,任荣荣,曹洋.农民工住房政策与经济增长[J].经济研究,2011(2).

[8]丁成日,邱爱军,王瑾.中国快速城市化时期农民工住房类型及其评价[J].城市发展研究,2011(6).

[9]钱文荣,李宝值.初衷达成度、公平感知度对农民工留城意愿的影响及其代际差异——基于长江三角洲16城市的调研数据[J].管理世界,2013(9).

[10]王星.市场与政府的双重失灵——新生代农民工住房问题的政策分析[J].江海学刊,2013(1).

[11]张国胜,王征.农民工市民化的城市住房政策研究:基于国别经验的比较[J].中国软科学,2007(12).

[12]许烜.农村劳动力转移对城市房价的影响及其空间效应分析[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2014(3).

责任编辑:熊先兰

On the Study of Housing Problem about Migrant Workers in the Process of China’s Urbanization

HAN Ke-qing, LIN Xin-wei

(DepartmentofSocialSecurity,RenminUniversityofChina,Beijing100872,China)

The migrant workers’ urban housing problem has been an important aspect of social inclusion for the migrant workers. Based on the data from a field of investigation into 22 provinces in 2014, through descriptive analysis and Binary Probit regression analysis, this paper analyzes the current situation of migrant workers urban housing and factors in willingness of migrant workers to purchase a house in city. And then,it discusses how to promote the migrant workers’ city integration. There are significant differences between the new generation and the older generation migrant workers in housing demand and willingness to purchase a house in city. The housing accumulation fund system has positive effect on promoting the willingness to purchase. The recognition of the housing accumulation fund should be improved.

migrant workers; housing problems; social inclusion; urbanization

2015-01-21

韩克庆(1968-),男,山东周村人,中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师。主要从事社会福利与社会救助研究。

国家社会科学基金项目“城市化进程中的农民工社会政策研究”(编号:2011010055)阶段性成果。

C913.7

A

1001-5981(2015)03-0023-05