国内社会稳定风险评估政策文本分析*

2015-05-04童星,张乐

童 星,张 乐

(南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210093;山东大学 社会工作系,山东 威海,264209)

国内社会稳定风险评估政策文本分析*

童 星,张 乐

(南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210093;山东大学 社会工作系,山东 威海,264209)

从国内各地各部门已经公开的各类社会稳定风险评估政策文件中选取53份文件构成研究样本,使用内容分析法和统计工具对当前稳评政策进行了较为细致的静态分析和动态分析。通过量化分析呈现出各地稳评政策存在的主要问题,包括政策目标偏离、政策主体权责模糊、政策客体不明晰、政策制定的法制化水平不高、政策流程的系统性不强、政策手段的可操作性差等问题。根据以上实证分析结果,提出了健全稳定风险评估体系的可行性建议。

社会稳定风险评估;政策分析;内容分析

一、引言

“政策决策出台和重大项目审批之前,对其所带来的社会稳定风险进行评估就是政府风险管理的重要内容”。[1]它对提高公共政策的科学性、在源头有效规避风险、构建和谐社会的重要作用是不言而喻的。我国各级政府稳评实践活动已逾十年。十年间,稳评的地方经验业已上升为中央精神,学界对稳评中暴露出的问题也越来越关注。相关的研究者陆续刊文指出,当前国内稳评存在着诸如认识不足、主体不明确、规范性差、评估流程有缺陷、评估方法不科学、评估效果无保障等严重问题;[2][3][4]并就稳评主题、内容和方法等方面如何进行完善,如何构建更为合理的稳评体系等问题给出了自己的答案。[5][6][7][8]这些研究在一定程度上阐明了国内稳评工作困难和障碍的症结之所在,给出的对策建议也颇具指导性。但是,这些研究结论都是凭借单个地方经验或者是对少数几个稳评案例的简单比较获得的,并没有用完整且系统的研究方法来保证分析过程的科学性和结论的严谨性。因此,有必要从公共政策分析入手,建立拥有一定样本量的稳评数据库,使用规范的统计方法来直观地反映国内稳评的状况与存在的问题,在此基础上给出完善稳评体系的建议。

政策分析是认识和理解公共政策的有效工具。政策文件以及与政策相关的文本是政府政策行为的反映,文本的语义是记述政策意图和政策过程尤为有效的客观凭证。[9]4本文采用内容分析法,对来自国内53份*这些“稳评”政策文本80%来自“北大法宝”法律数据库,20%来自各地政府网站的信息公开数据。其中,省级文件4份,地市级文件32份,县区级文件17份。涉及上海、江西、山东、湖北、四川、贵州、湖南、陕西、内蒙古、江苏、河北、广东、山西、安徽、吉林、浙江、海南、福建、黑龙江、甘肃等省(市、区)。涉及各级政府重大决策(事项)稳评的政策文件进行重新编码和量化分析,力图展现、解释、预测政策文本中有关主题的事实及其关联的发展趋势。本文的编码分为两大类:一类是表示单一语义的政策话语,被编为单选题,可以统计频率和计算均值、标准差;第二类是包含多层语义的政策话语,被编为多选题,通过spss统计软件中的多响应变量分析命令统计其频率分布。

二、社会稳定风险评估政策的静态分析

通过研究稳评政策文本,可以梳理出它们的类型、目标,也可以检视政策主体和政策客体之间关系的表述是否恰当。

(一)政策类型

各级政府及其职能部门制定的稳评政策从本质上讲都属于程序性政策,即规定针对重大决策(事项)所蕴含的社会稳定风险该由谁采取行动和怎么样采取行动。[10]7对于程序性的稳评政策可以从其效力级别、名称界定、条款结构等三方面进行细分。

本次研究显示,从政策的效力级别看,以政府规章形式颁布的占26.4%,以政府规范性文件出现的占52.8%,以职能部门规章形式颁布的占20.8%。根据《中华人民共和国立法法》规定,政府规章的地位仅次于法律和法规,政府规范性文件和部门规章属于具有约束力的非立法性政策文件。

我国的重大决策(事项)稳评工作起步较晚,各地普遍缺乏成功经验可循,大多采取“试验”的心态予以规范。体现在各地相关政策的命名上,以“暂行办法”或者“试行办法”为名称的政策文本占75.5%。

稳评政策作为一种较为正式的程序性政策,通常呈现为“章、条、款”的结构形式。在一般情况下,如果政策文本具有的条款结构越完整,条款数量越多,就表明该项政策的细化程度越高。本次研究发现,稳评政策文本中属于“章、条、款”结构的占58.5%,只有“条”和“款”结构的占41.5%。样本中“章、条、款”总数平均值为37个(标准差为14.3),“条数”平均为17条(标准差为6.7),在有“章”结构的政策文本中,“章数”平均值为7章(标准差为1.2)。

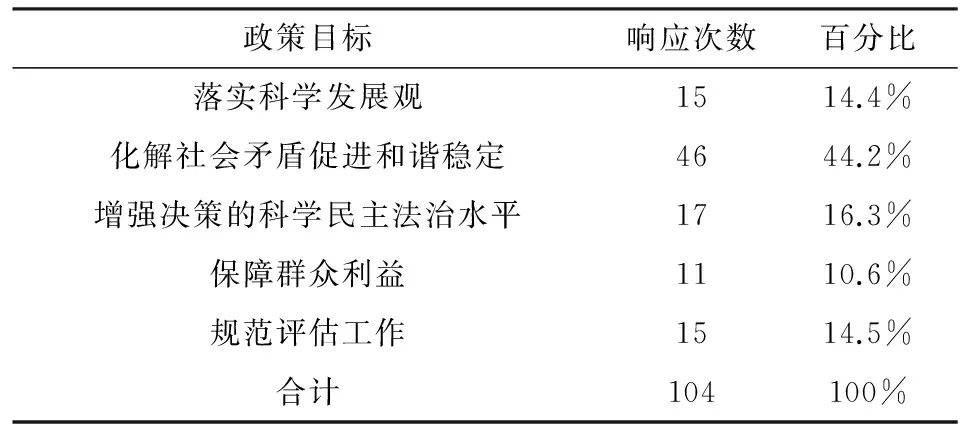

(二)政策目标

政策目标是一切政策的出发点和归宿,[11]115政策目标的设定在很大程度上制约着整个政策过程。本次研究中,所有的稳评政策文本都设置有政策目标,平均值为3个(标准差为0.9)。53份政策文本提到的目标相对集中于四大类:落实科学发展观(贯彻中央精神)、化解社会矛盾促进和谐稳定(现实目标)、保障群众利益(根本目标)、增强决策的科学民主法治水平并规范评估工作(工作目标)。表1显示,现实目标占比最高,“化解社会矛盾促进和谐稳定”为44.2%;工作目标次之,“增强决策的科学民主法治水平”为16.3%,“规范评估工作”为14.4%;贯彻中央精神,把“落实科学发展观”作为稳评目标的占14.5%;选择比例最低的是根本目标“保障群众利益”,只有10.6%。可见,目前各地主要是为维稳而搞稳评,“保障群众利益”这一根本的政策目标却被忽略。

表1 政策目标分类

(三)制定主体与政策客体

1.制定主体

公共政策的主体应该是那些在特定政策环境中直接或间接地参与政策制定、实施、监控和评估的个人或者组织。[12]113政策制定主体的界定明确与否会极大地影响政策属性与政策运行的方向。本次研究表明,各地稳评政策主要由三类制度化机构制定:同级党委和政府联合制定的占52.8%,由一级政府单独制定的为26.4%,由政府职能部门制定的为20.8%。进行稳评是政府及其职能部门履行公共管理和风险治理职责之所在,由这些机构制定稳评政策合理合法。鉴于执政党的地位,各级党委当然可以指导稳评政策的制定。

2.政策客体

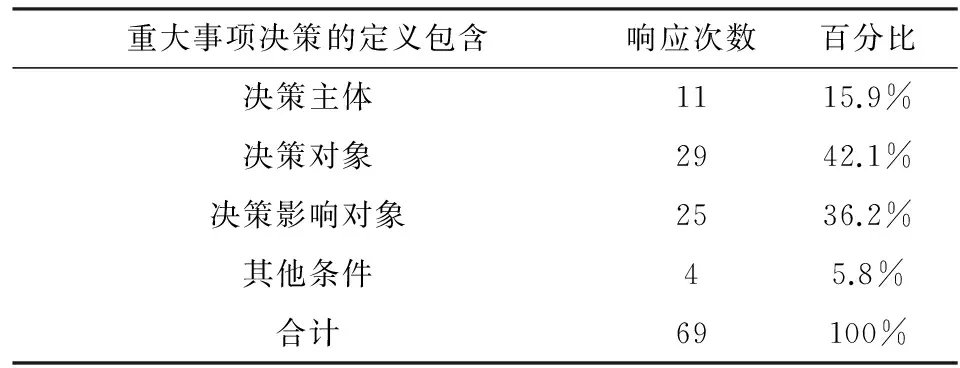

公共政策的客体就是政策周期运行过程中所能控制、协调和预测的一切对象。[13]47就稳评而言,政策客体是各类有可能引发社会冲突的对象及其活动。本次研究将稳评政策的客体分为两个部分:一是重大决策(事项)及其风险,二是对此类风险的评估即稳评本身。

在政策文本中应该清晰界定政策客体,但统计结果显示,仍然有56.6%的政策文本没有给出重大决策(事项)的定义。表2反映的是稳评政策制定者对政策客体的理解状况:在重大决策(事项)的定义里包含决策对象的占42.1%,包含决策影响对象的占36.2%,而明确决策主体的只占15.9%。

表2 重大决策(事项)的含义

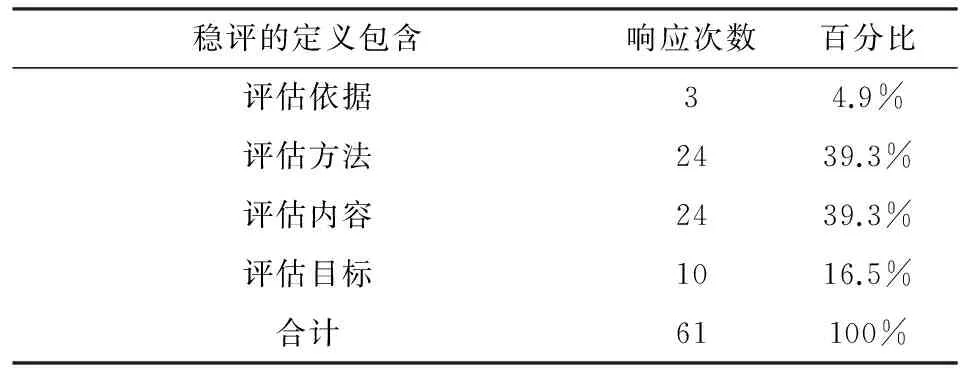

对稳评概念的界定可以帮助政策制定者、执行者和监督者深入地理解评估的目的、依据和内容,掌握科学的评估方法。数据分析显示,只有49.1%的政策文本对稳评概念做了较为清晰的说明,超过半数的文本没给出解释。在界定稳评概念的样本中,主要列举了评估的内容和方法,它们的占比都是39.3%,列出评估目标的占16.5%,说明评估依据的只有4.9%。(见表3)

表3 稳评的含义

三、社会稳定风险评估政策的动态分析

公共政策是一个过程,包括问题界定、政策制定、政策执行、政策评估与反馈、政策调整与终结等环节。稳评政策过程也不例外,在收集到的政策文本中,可以找到对上述政策过程各环节的规定和说明。

(一)对政策制定环节的解读

1.制定的依据

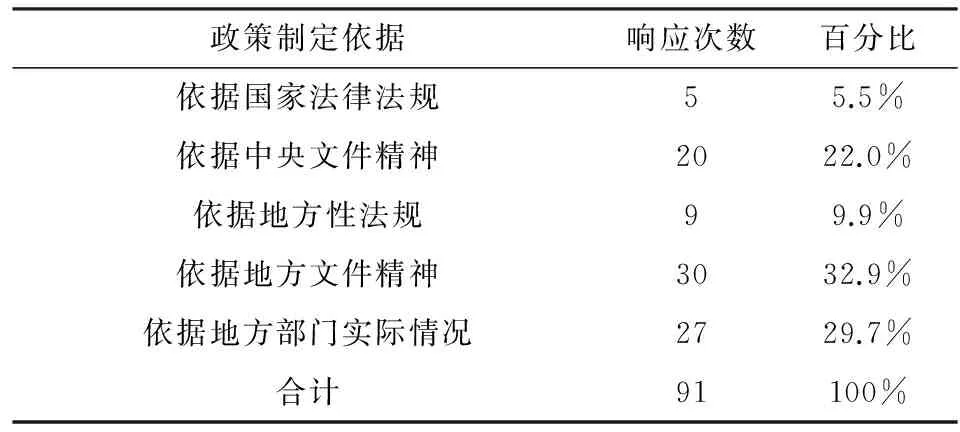

政策依据的合法、合理及其现实针对性,将直接影响到稳评政策自身的合法性和可行性。数据分析显示,84.9%的样本都标明了政策制定的依据,平均值为2条以上(标准差为1.2)。从表4可知,各地稳评政策的制定依据主要有5个来源:地方政府(党委)在此之前出台的维稳类文件成为主要依据,占32.9%;其次是根据本地实际情况制定,占29.7%;将中央相关文件精神作为政策依据的占22%;而国家法律法规和地方法规作为政策依据的比例却非常低,分别只有5.5%和9.9%。

表4 具体的制定依据

2.对评估原则与评估范围的说明

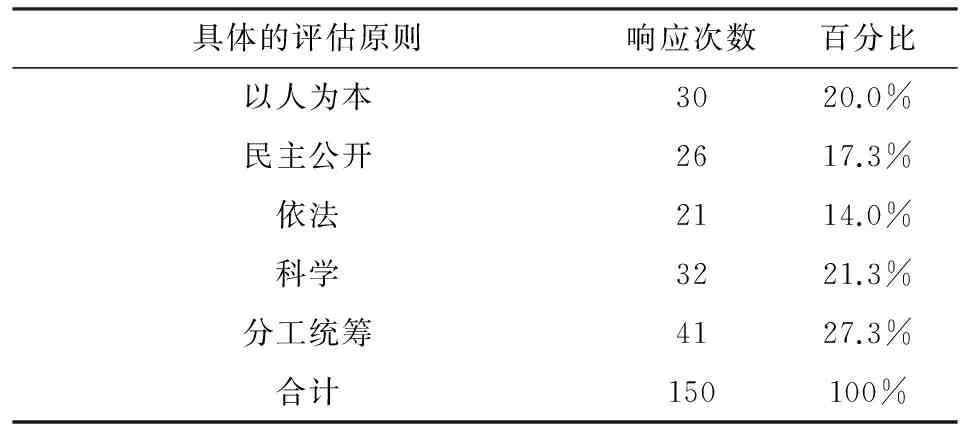

稳评原则是落实评估目标和编写评估内容的指导性条文。数据显示,各地为稳评设定的原则平均有3条之多(标准差为1.5)。其中较多提及的是“分工统筹”,占比为27.3%,以下依次为“科学”占21.3%、“以人为本”占20%、“民主公开”占17.4%,比例最低的竟然是“依法”,只有14%。另外,统计发现77.4%的文本只是罗列了几种评估原则,并没有给出具体解释,这可能造成下级机关在理解和执行上的困难。

表5 评估原则的规定

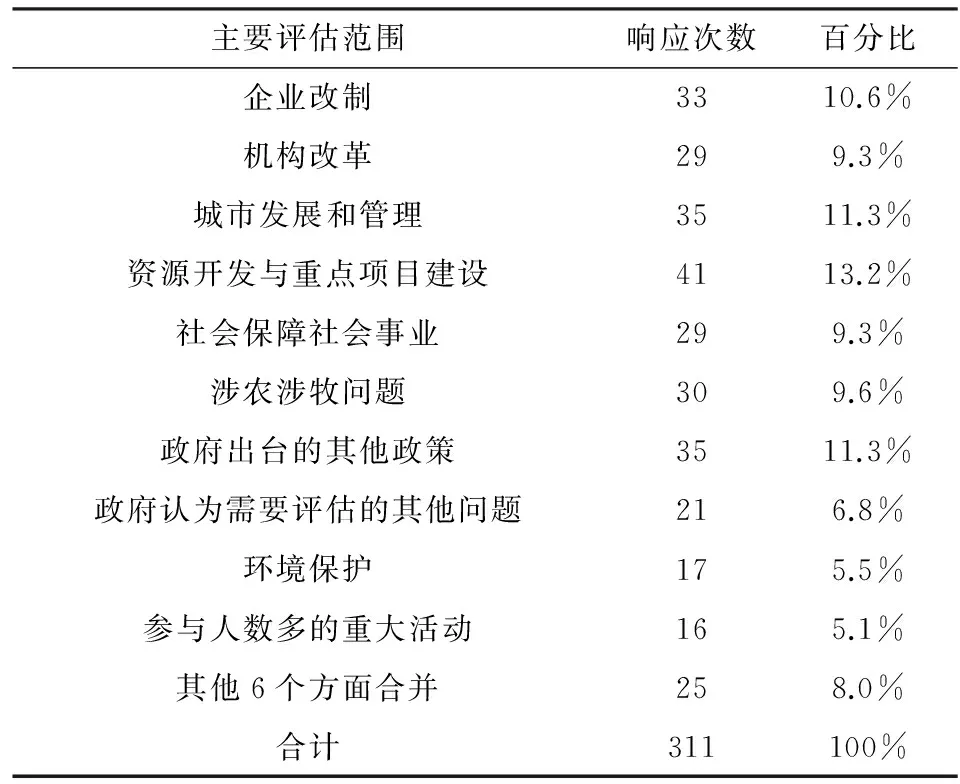

各级政府和党委的工作涉及政治、经济、文化、社会和生态文明建设的各个方面,有关重大决策(事项)涵盖的面也相当广泛。就统计结果看,各政策文本确定的应评估范围平均达到6项(标准差为3.5),最多的高达15项。由表6可知,各地稳评政策制定机构普遍认为,需要评估的范围主要是资源开发与重点项目建设、城市发展和管理领域中的旧城改造拆迁补偿与安置、企事业单位改革改制、涉农涉牧的征地补偿与安置、重要社会保障政策和价格政策的调整等。需要注意的是,在部分政策文本中出现了“政府认为需要评估的其他问题”的范围设定,比例占6.8%。这虽然是稳评政策灵活性与自由裁量权的体现,却在一定程度上存在着无限扩大评估部门权力和职责范围的风险。

表6 主要评估范围及其比例分布

3.对评估内容的规定

在稳评政策的制定环节中,科学合理地安排评估内容极为重要,它是做出评估结论、制定最终决策的重要依据之一。中央“两办”在《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见(试行)》中明确规定了稳评4个方面的内容:合法性、合理性、可行性和可控性。本次研究显示,各地基本按照中央的要求,结合本地区本部门的实际,对评估内容做了规定和部分增减,评估内容的数量平均为5条(标准差为1)。*由于地方政府增加的评估内容基本都可以归纳到中央“指导意见”的范围之中,而那些不能归类的部分又不具有操作性,在本次研究中就被剔除了。其中,90.2%的文本对评估内容逐条作了阐释和说明。

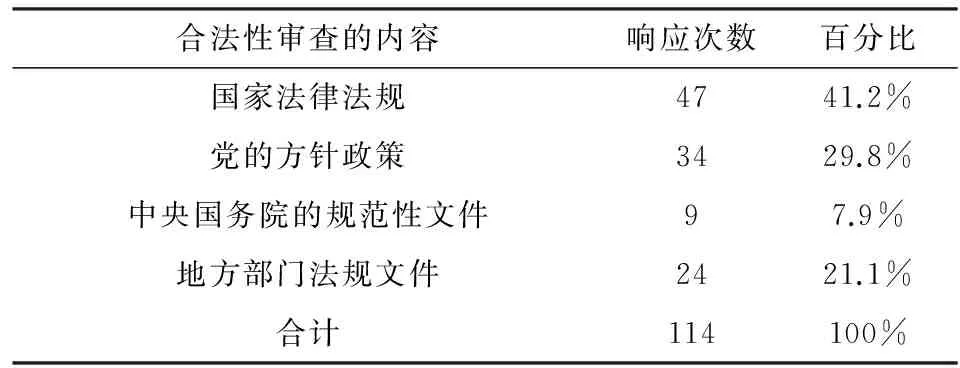

表7显示,各地所理解的“法”含义较广,既有明文法、也有政策文件,既有国家法、也有地方部门法规,甚至包括各地自行制定的内部规范。其中,“合乎国家层面的法律法规”占41.2%;其次是“合乎党的方针政策”,占29.8%;有1/5左右的则依据上级政府制定的相关稳评政策和指导意见。此外,有23%左右的文本规定了合法性审查的具体方面:比如重大决策(事项)的申报承建单位的资质是否合法,决策(事项)的内容是否合法,整个决策程序是否合法等。

表7 合法性的规定

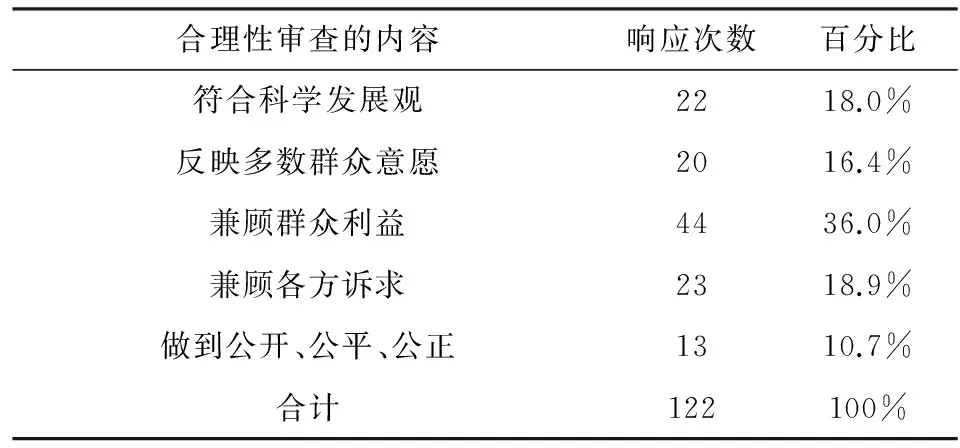

表8显示,各地稳评内容的合理性审查基本上是围绕群众利益这个中心点展开,而且使用“占多数的群众”、“利益各方”等专有称谓将政策影响人群予以细分。其中考虑较多的因素是“是否兼顾群众利益”,占比为36.0%;其次是考虑“利益各方诉求”,占18.9%;第三位是考虑“符合科学发展观”,占18%。

表8 合理性的规定

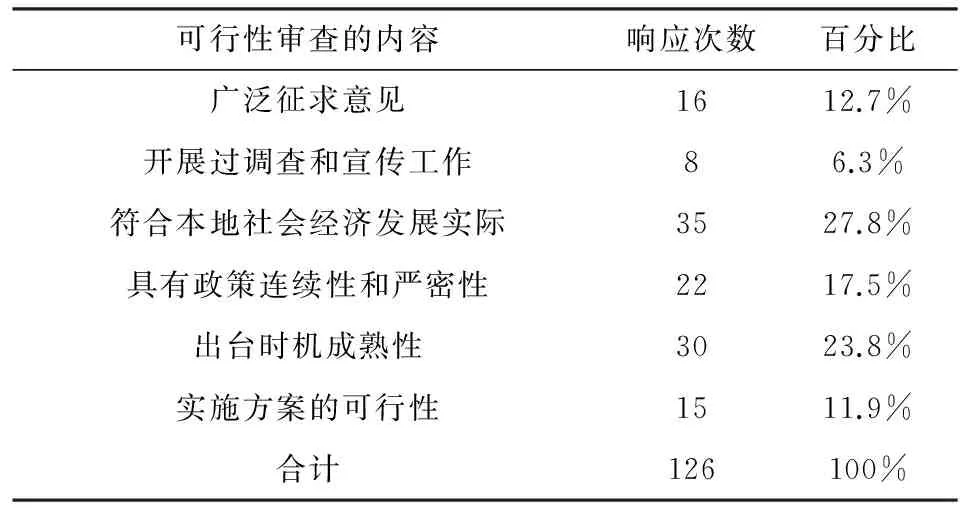

各地稳评内容的可行性审查涵盖了论证可行性的前期准备工作(意见征求和调查宣传)、可行性的现实基础(符合本地实际)、时间纬度(出台时机和连续性),以及实施方案的可行性等方面。表9表明,各地考虑最多的因素是现实基础,占比为27.8%;其次是重大决策出台时机的选择,占23.8%。

表9 可行性的规定

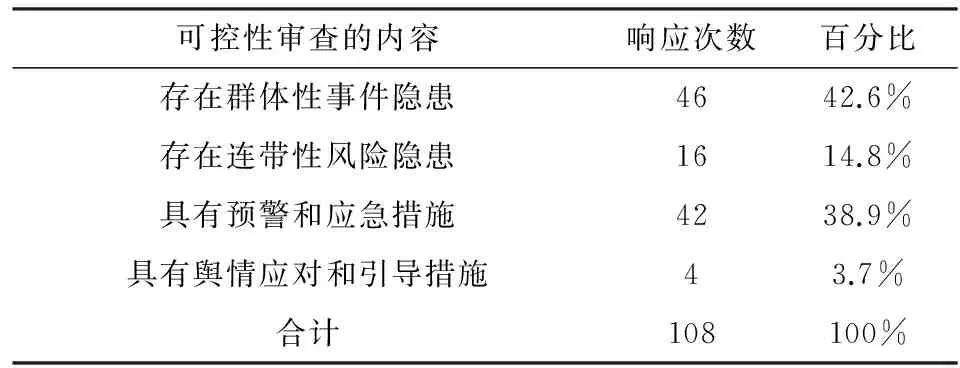

稳评内容的可控性审查是提醒决策者要给重大决策(事项)设定“安全阀”,要有高度的风险意识和对风险的防控能力。表10显示,各地在可控性审查中强调最多的是“群体性事件隐患”,占42.6%;其次是“具有预警和应急措施”,占38.9%;少部分注意到“连带性风险隐患”,占14.8%;只有极少数将“舆情应对和引导措施”纳入,占比仅为3.7%。

表10 可控性的规定

4.责任主体与领导机制

稳评应该区分评估的责任主体和实施主体,以利于监督评估过程、保障评估客观性、提高评估质量。统计结果显示,86.3%的政策文本没有对二者进行严格区分;只有23.5%的政策文本提及稳评可以委托第三方机构进行或者邀请第三方人员参与。

各地稳评政策规定的评估责任主体不是唯一的,平均值为3个(标准差为1.6)。表11显示,各地政策文本中认为有资格成为稳评责任主体的机构依次是:重大项目的报建部门,占22.4%;重大决策的起草部门,占20.5%;某项关涉群众利益的政策提出部门,占19.9%。还有19.3%的认为评估工作的实施部门也是责任主体,只是这一“工作实施”的用语较为含糊,无法与此前提出的责任主体相区别。

表11 评估的责任主体

在稳评领导机制方面,只有62.7%的政策文本作了较为详细的规定;在规定了评估领导机制的政策文本中,针对某个重大决策(事项)涉及多部门的情况,70.6%的给出了解决交叉评估责任主体的办法,即由主要责任单位牵头或者由政府指定。但问题是,样本中仍有三分之一以上没有明确规定评估领导机制,仍有近1/3的没有说明交叉评估主体之间的职责与分工。这会导致稳评工作无人负责或相互“踢皮球”,从而削弱评估工作的效率。

(二)对政策执行阶段的解读

1.稳评的基本流程

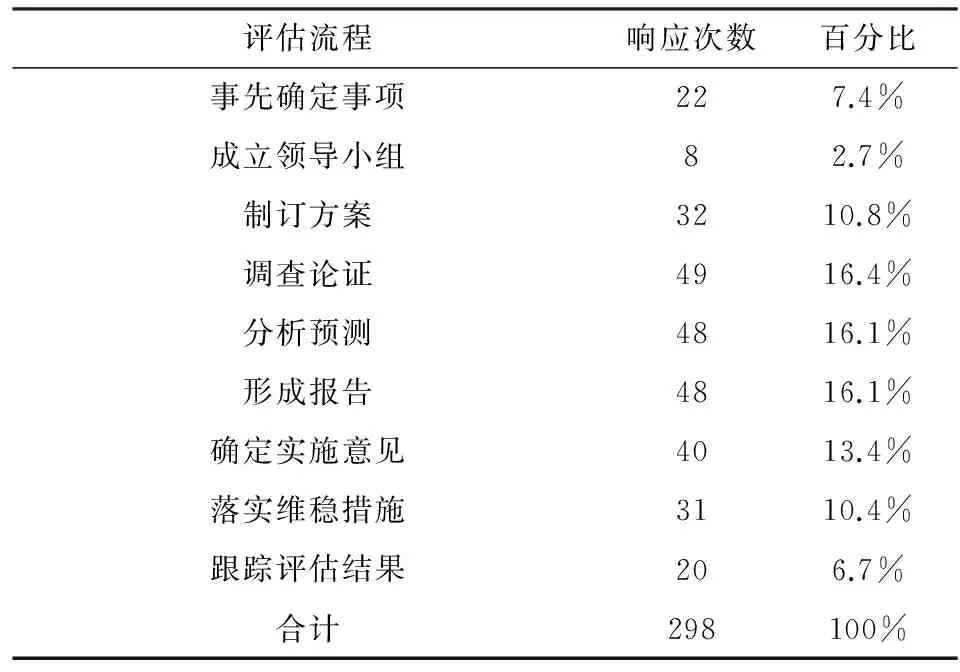

通过对53份稳评政策文本的归纳,发现各地对稳评工作流程的规定还算周全,流程步骤的平均值为5步(标准差为1.3)。表12显示,调查论证、分析预测、形成报告和确定实施意见这4个环节是各地稳评流程的基本步骤;此外,规定流程中要有“制订方案”和“落实维稳措施”的各占10%左右;而“事先确定事项”、“成立领导小组”和“跟踪评估结果”则被忽略,其比例都低于10%。

表12 评估流程的规定

2.意见征求的方法

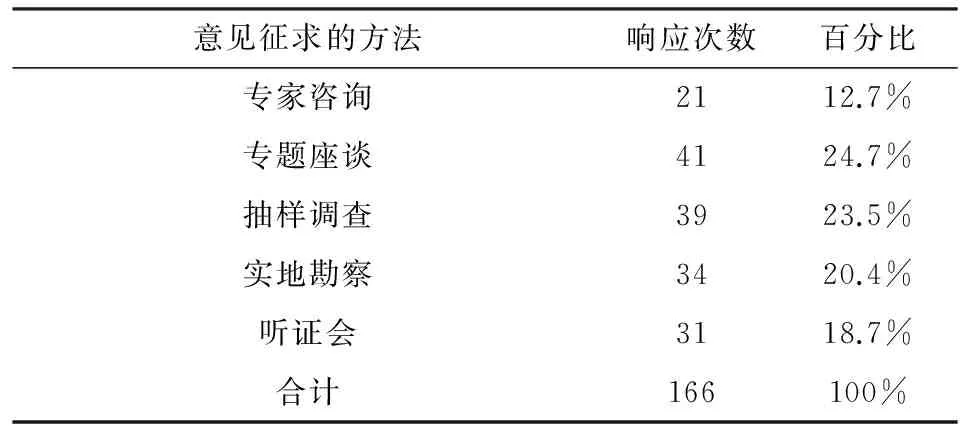

虽然大多数政策文本提及评估资料收集的方法,但仍有17.6%的没有在显著位置说明针对利益相关者的意见征求的方式和方法。在有意见征求说明的政策文本中,意见收集方法平均达到4种(标准差为1.8);可是,仅有3.9%的政策文本给出了各种方法的操作指南,高达96.1%的却都是泛泛而谈。

表13显示,意见征求方法大体有两类:一类是定性方法,包括实地勘察、专家咨询、专题座谈和听证会;另一类是定量方法,主要有抽样调查。其中被提及比例较高的方法是“专题座谈”(占24.7%)、“抽样调查”(占23.5%)、“实地勘察”(占20.4%)。遗憾的是,在所有的政策文本中都没有找到关于不同的意见征求方法同时使用时分析结果不一致该如何协调的相关说明。

表13 意见征求的方法

3.风险等级的确定

对社会稳定风险等级的确定是稳评政策执行中的重要环节。本次研究发现,97%的政策文本没有明确说明确定社会稳定风险等级的具体方法,只是笼统地要求“依据评估内容进行科学分析预测风险概率和激烈程度,判断风险等级”;在风险等级的划分上,66.7%的政策文本给出了高风险、中等风险和低风险3个等级,但其中仅有不到10%的给出了划分等级的依据和量化指标。

4.风险报告的规定

风险报告是对稳评政策执行阶段主要工作的总结。统计数据显示,51%的政策文本没有对风险报告的出具、结构和内容进行规定,只有不到半数的政策文本简要提及风险报告应该具备的形式与内容;在有风险报告说明的政策文本中,仅有7.8%的规定必须列出风险防控的目标及措施,92.2%的根本没有考虑风险防控措施。另外,仅有23.5%的明确要求在风险报告中必须落实风险防范的实施主体。

5.评估结论的运用

评估结论的运用是稳评的价值所在,也是稳评发挥风险预警功能的集中体现。统计结果表明,78.4%的政策文本明确规定了确立风险等级后的处置方法:对应着风险的高中低3个等级,风险评估结论分别是不实施、暂缓实施和实施。其中,给出评估结论运用的具体技术指标的只有11.8%;还有15.4%的政策文本规定了4种评估结论应用方式:不实施、部分实施、暂缓实施和实施,这无法和风险评估的三个等级对应起来,会造成实际操作的困难。

(三)对政策评估与政策终结阶段的解读

1.评估成效考核

稳评本身依然需要成效评估,通过建立相应的考评机制和规章则是政策成效评估的一般做法。在对所有政策文本进行统计分析后发现,将稳评纳入到政绩考核体系中的占58.8%,其余的均未明确将该项工作与评估单位及其责任人的政绩挂钩。

2.问责机制

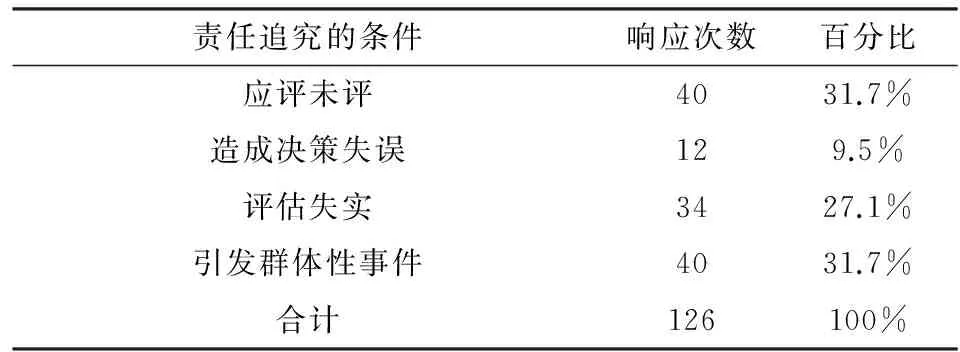

表14显示,各地稳评政策规定的责任追究的条件主要有4类:其中“应评未评”、“由于评估不力引发群体性事件”和“评估失实”等3类出现的频率相对较高,而“造成决策失误”出现的比例则低得多。

表14 责任追究的条件

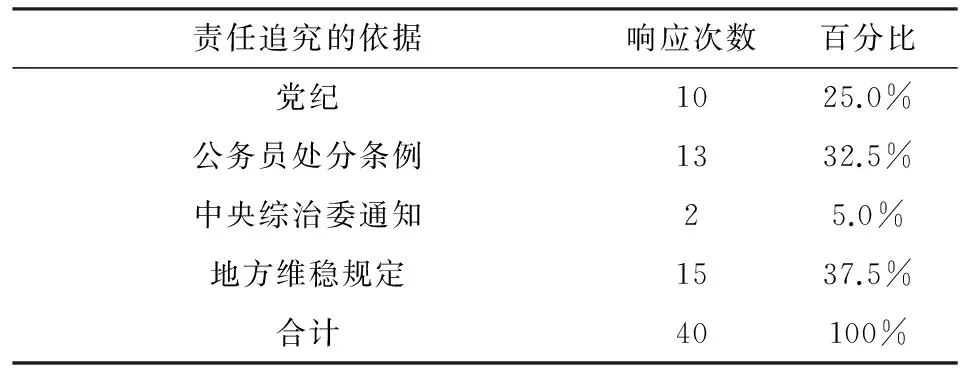

表15表明,各地稳评责任追究的主要依据是地方制定的维稳文件和内部规定,其次是国务院出台的《行政机关公务员处分条例》,再后是《中国共产党纪律处分条例》。明文要求用纪律处分的方式进行处罚的占60%,声称追究责任主体法律责任的只占40%。

表15 责任追究的依据

3.政策终结的期限

本次研究显示,只有17%的文本明确规定了政策的时效性,其有效期平均为3年;高达83%的文本没有明确政策的有效期,这与政策文本的名称——“暂行(试行)”实际上是相背离的,这给将来废止政策的随意性埋下了隐患。

四、社会稳定风险评估政策存在的问题与改进建议

(一)现有稳评政策文本反映出的问题

1.政策目标偏离

在稳评目标多元化的背景下,“维护群众利益”这个根本目标并没有引起各地各级政策制定部门的重点关注,被提及的比例较低;评估内容的合理性审查本应以群众利益为主要测评点,但政策文本在用语上却体现出政府主导和项目本位,只是“兼顾到”群众利益。政策目标偏离反映出价值取向的偏颇:多数决策者是站在维稳的立场、而非“维护公共利益”的角度来设定稳评目标。

2.政策主体的权责模糊

第一,党委和政府共同成为稳评政策的制定主体,这存在一定的法理歧义。虽然党政联合制定和颁布稳评政策可以凸显党和政府对该项工作的重视程度,但也给权责划分带来困难。《中国共产党章程》要求各级党的机关不直接从事行政行为,而是经过法定程序使党的主张成为国家意志。2012年,中央“两办”印发的《党政机关公文处理工作条例》也明确规定:“凡属政府职权范围内的工作,一般不以党委、政府或‘两办’名义联合行文”。

第二,在稳评政策规定的责任主体上也存在权责模糊的问题。一方面,一个重大事项往往会牵涉到决策的提出、起草、报建、牵头和审批等各个部门,那么谁才是最终的实际负责并承担风险的主体呢?另一方面,牵头单位与其他协作单位的责任分担也不明确,一旦评估效果不佳或造成群体性事件等严重后果,不同主体之间又会相互推诿。

3.政策客体不够明晰

超过半数的文本没有给出重大决策(事项)及其风险的界定,也没有解释什么是稳评。政策制定者之所以对政策客体不做说明,要么是认为不言自明,要么自身就是盲目的。即使给出说明的那些文本,也对重大决策(事项)及其风险以及稳评的内涵把握不够准确,缺乏多元参与的治理意识。

4.政策制定的法制化水平亟需提高

各地各部门在制定稳评政策时虽然声称坚持依法原则,但真正明确给出依据的是哪部法律法规的则少之又少,在评估范围的划定上给予政府过大的自由裁量权,几乎所有的文本都制定了看似严格的问责机制,但基本都是按党纪、政纪处罚,几乎没有提及依据法律法规追究相关责任主体的行政、民事或刑事责任。

5.政策流程的系统性有待提升

首先,基本评估流程不够完整。大多数政策文本强调了资料收集与报告分析,但缺少对事前准备阶段和事后跟踪阶段的规定。其次,评估内容审查存在系统性缺憾。例如,可行性审查忽略了对前期调查宣传和后期维稳方案的强调;可控性审查对不同类型风险之间的连带性和关联性考虑较少,对舆情的作用和“风险放大”的后果认识不足,相关的防范措施也不到位。最后,绝大多数文本没有给出时效期限。

6.政策手段的可操作性需要加强

在风险调查方面,虽然所有的文本都声称要使用诸如抽样调查、座谈会、专家咨询等方法,却没有一个详细地给出运用这些方法时的技术指标。在风险等级确定上,1/3以上的文本没有明确风险等级的说明;即便划定了风险等级的文本,其确定依据的量化水平又严重不足。在风险报告方面,绝大多数文本没有明确要求写上风险防控目标,致使稳评与后续的风险防控和应急管理不能很好地衔接;有七成多的文本没有明确落实风险防控任务的责任主体,所谓防患于未然就成了空中楼阁。在评估结论的应用上,有的文本确定的风险等级有3类,而评估结论的运用却有4种,无法一一对应。

(二)健全社会稳定风险评估体系的建议

健全重大决策(事项)稳评体系需要从深化稳评管理体制改革、不断提高稳评法制化水平、完善和创新稳评机制几个方面入手。

1.深化稳评管理体制改革

通过深化稳评管理体制改革,理顺稳评政策的制定、执行、监督和修订等各个环节的组织关系和领导体制。鉴于前文所述各地稳评中的体制性弊端,首先要明确提出各级地方政府作为本行政区域范围内稳评工作的行政领导机关与责任主体,负责进行综合协调。

各级政府应该成立稳评领导小组,作为辖区内所有重大决策(事项)稳评工作的领导机构,负责对评估报告的最终审核并依据该评估结果做出决策。依托各级政府办公厅(室)成立稳评工作协调机构,负责跨区域、跨部门的稳评协调;作为过渡,目前该项工作可暂由维稳办负责实施。根据属地和分类原则,凡是由政府做出的各类关涉公众利益的单一型公共政策的稳评,由该项公共政策的制定部门负责实施;凡是涉及区域内重大项目工程的稳评,由项目报建部门负责实施;由于很多重大项目工程涉及多个地区和部门利益,建议由稳评领导小组指定同级维稳办进行评估对于重大活动的稳评则由活动的主办部门负责实施。从长远角度看,稳评可以委托独立的第三方进行。一般来说,一级政府只对本辖区的重大决策(事项)的稳评负责;由上级政府决策在下级政府辖区内实施的重大事项,则应由上级政府负责组建领导协调机构、指定评估实施机构并最终审核裁决,下级政府更多的是配合和提供帮助,不承担主要的责任。

2.不断提高稳评法制化水平

强调提高稳评的法制水平,就是为了将国家权力系统内部之间、国家权力和公民权利之间的利益关系调整纳入现行法律体系。一方面,稳评要体现公民权优先的原则。法治的目的在于实现公平正义,政府依法开展稳评是为了保护群众利益,保障公民权利,并通过稳评将政府行为置于法律的制约和控制之下。另一方面,提高稳评法制化水平要有社会系统视角。既要让稳评政策的出台有法律依据,也要让评估范围和具体内容的设置有法可依,还要保证评估流程处在法律的监督之下,对评估后果的问责也要有法律依据。

从静态结构看,稳评法制建设必备的要素有:① 完整的稳评法规和政府规章(政策)文本;② 依法设定的稳评机构及其权利和责任;③ 实施稳评时国家权力之间以及国家权力和公民权利之间的法律调整机制。从政策运作的角度看,提高稳评法制化水平则需要:① 以国家法律的形式规范稳评;② 加强稳评的执法力度,尤其是强化评估中的合法性审查,对重大决策(事项)的立项依据、决策主体、决策程序的合法性进行严格审核;③ 加强对稳评的司法监督,包括对评估过程的失职失察所造成的严重后果的党纪责任追究、行政处罚、法律责任追究等。总之,稳评必须有法律授权。

3.完善稳评工作机制

稳评工作机制是指稳评主体为了更好地开展评估工作而建立的一套行之有效的工作方法和工作模式,它具有评估过程的程序化、评估技术的规范化、评估内容的精细化、评估测量的定量化、评估结果的可操作化等特征。

具体来说,在稳评准备和实施阶段,要完善风险调查与公众意见征求机制。例如准确确定某个重大决策(事项)将会影响到的相关利益群体的范围有多大、人数有多少;调查对象的选取一定要科学,可以按照利益相关程度的大小进行调查对象抽样比例的分配,在确定好比例之后使用概率抽样的方法(简单随机法或系统抽样法),抽取一定规模的利益相关者作为公众的代表开展意见征求活动。采用问卷调查法征求意见时,强调的是样本的代表性;运用座谈会、专家咨询会、听证会等方法获取公众意见时,强调的则是与会者的典型性,包括需要听到反对的意见。这类意见征求对象的选取可以在问卷调查的基础上筛选,也可以吸纳那些主动要求参与意见征求活动的人。

在风险识别和结果运用阶段,要完善风险识别与风险等级确定机制。在风险调查的基础上,找出利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持的方面,重点可放在土地房屋征收方案、技术和经济方案、生态环境影响、当地经济社会影响、质量安全、媒体舆论导向等方面的风险点查找上,建立这些影响因素与它们可能导致的社会稳定风险之间的因果链。按照重大事项的不同阶段(决策、准备、实施、运行),估算可能引发稳定风险事件的时间和形式,风险事件的发生概率、影响程度和风险程度。

在风险防范和后续效果跟踪阶段,要完善风险防控与源头治理机制。风险防控预案的制定与后续落实才是稳评的价值所在。首先要在稳评政策中明示风险防范的目标,明确提出落实防范措施的责任主体、协助单位、防范责任和具体工作内容、风险控制节点、实施时间等。另一方面要持续跟踪该项评估的落实情况,对评估效果和风险防控措施做出再评估,这就要求将稳评机制与应急管理机制有机结合起来,让稳评成为应急管理中源头治理机制的组成部分。

特别需要指出的是,当今世界,互联网为依托的虚拟社会已和现实社会融为一体,并在很大程度上改变了人们的生活方式和交往方式;互联网上海量信息的传播与发酵,不仅成为社会稳定风险的“放大器”,有时甚至本身就是“风险源”。遗憾的是,目前各地的稳评政策文本在“政策客体”上几乎都未涉及网络舆情,更遑论主动把互联网当做开展稳评工作的平台与工具。既然现在社会的方方面面都呈现为“互联网+”的形态,重大决策(事项)稳评的前景也将是“互联网+”式的稳评。在建立健全稳评体系的时候,各地不能不高度关注并顺应这个大趋势。

[1]童星. 公共政策的社会稳定风险评估[J].学习与实践,2010(9).

[2]杨芳勇. 重大事项社会稳定风险评估研究综述[J].社会工作(实务版),2011(12).

[3]董幼鸿. 重大事项社会稳定风险评估制度的实践与完善[J] .中国行政管理,2011(12).

[4]徐亚文,伍德志.论社会稳定风险评估机制的局限性及其建构[J]. 政治与法律,2012(1).

[5] 杨雄. 关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的思考[J].毛泽东邓小平理论研究,2013(3).

[6]王宏伟. 完善重大决策社会稳定风险评估机制的五大转变[J].云南社会科学,2013(2).

[7]许传玺,成协中. 重大决策社会稳定风险评估的制度反思与理论建构[J].北京社会科学,2013(3).

[8]麻宝斌,杜平. 重大决策社会稳定风险评估的主题、内容与方法[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版)2014(1).

[9]李纲.公共政策内容分析方法:理论与应用[M].重庆:重大大学出版社,2007.

[10] [美] 詹姆斯·E. 安德森. 公共政策制定[M].谢明,等译.北京:中国人民大学出版社,2009.

[11]陈振明.公共政策学:政策分析的理论、方法和技术[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[12]张国庆.公共政策分析[M].上海:复旦大学出版社,2004.

[13]莫勇波.公共政策学[M].上海:格致出版社,2013.

责任编辑:熊先兰

On the Social Stability Risk Assessment Policy in China

TONG Xing, ZHANG Le

(PublicAdministrativeSchool,NanjingUniversity,Nanjing,Jiangsu210093;SocialWorkDepartment,ShandongUniversity,Weihai,Shandong264209,China)

This paper selects 53 government documents as a study sample and uses the method of content analysis and statistical tools.It analyzes the static structure and dynamic process of social stability risk assessment policy. The results show that the main problems of country social stability risk assessment policy are as follows, the policy target deviation, the rights and responsibilities between the policy subjects are ambiguous, the policy objects are not clear, the legalization degree in policy establishment is not high, the systemic of policy process is not strong and the operability of policy instruments are poor.In order to solve the above problems, this paper presents the feasible suggestions to perfect social stability risk assessment system.

social stability risk assessment; policy analysis; content analysis

2015-02-16

童星(1948-),男,南京大学政府管理学院教授,博士生导师。主要从事社会发展、社会保障与社会风险管理研究;张乐(1978-),男, 南京大学政府管理学院博士后,山东大学(威海)社会工作系副教授。主要从事社会风险与社会政策研究。

国家社会科学基金重大项目“社会管理创新与社会体制改革研究”(编号:11&ZD028);国家社科基金一般项目“邻避设施决策的社会稳定风险评估机制完善与路径优化研究”(编号:14BSH020);中国博士后科学基金面上资助项目“快速城市化背景下的邻避冲突及治理研究”(编号:2014M551535)阶段性成果。

D630

A

1001-5981(2015)03-0016-07