4200米海拔上的藏族牧民环保微信群

2015-04-29李春梅

一个主题为环境治理的147人的微信群,即使是在内地、在大城市里的环保爱好者中也是属于人数很大的群。这是一群生活在海拔4200米的藏族村里的牧民们自发建立起环境治理群,群里的147人全部是四川省甘孜藏族自治州呷依村的牧民,为了消除高原上的垃圾危害,他们利用最新的社交手段来自发地保护家园。

呷依村的垃圾噩运

2015年4月13日,早上5点钟的天还黑黢黢的,四周一片旷古的宁静。

其美拉姆像往常一样早起,去给牦牛挤奶。拉姆一家养着二十头牦牛,放牧牦牛是她家的主要生计之一。

步出帐篷,地上覆着一层薄薄的白色,昨夜下雪了。拉姆所在的四川省甘孜藏族自治州石渠县呷依村位于海拔4200米的青藏高原,群山环绕四周,扎须河和雅克河围绕着村边流过。这里被称为离太阳最近的地方,却总是和雪花、和寒冷纠缠不清。呷依的年平均温度只有0~5度。即使全年最热的夏季,晴天时白天高气温也不过20~25度,夜间就骤然回落到0度上下。

打开圈门,拉姆发现其中一头叫做嘎瓦(藏语:白色的脸)的牦牛倒在地上,一动不动。她赶紧回帐篷叫醒丈夫索南旦增,两人检查后,确定嘎瓦已经死了。

不等到天亮,索南旦增就赶紧把牦牛收拾了,去皮,再把几个大部位的肉割下来留做干牛肉。内脏也准备收拾干净了给两个孩子做一顿新鲜好吃的。但当他剖开牛的胃时,发现牦牛的瘤胃里全是已经绞成一团的塑料袋……

呷依村紧邻三江源头,只是青藏高原上千百个藏族牧区之一,因遥远不在公众的视线范围内。但是城市人饮用的自来水,源头就在像呷依这样的村子所在的青藏高原。

高寒的地理环境,虽然使得这里的物质极度匮乏,却也造就了这块世界上最纯净的土地。春天的呷依是五颜六色的,草甸绿茵如毯,野花遍地绽放,黑色的牦牛星星点点点缀其间。冬天的呷依是白色的,阳光洒在雪山起伏的曲线上,天地间一片苍茫。

千百年来,藏族牧民传承着祖先的游牧生活,他们吃牦牛肉,喝牦牛奶,烧牦牛粪,穿牦牛皮制的衣服,牦牛提供给他们生活的来源和生产工具。没有污染,没有垃圾,纯天然的生物链,使得所有生活和生产的代谢物都能被高原贫瘠的土地消化和吸收。

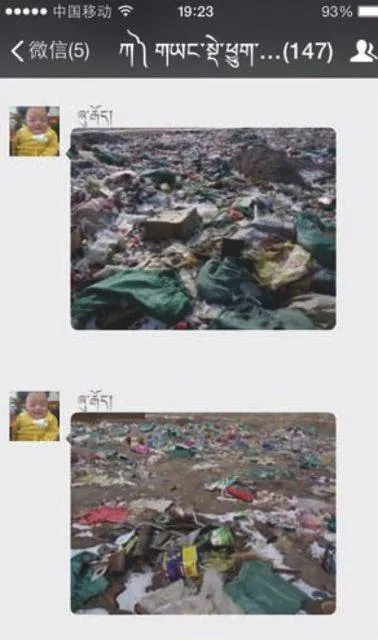

随着现代文明的入侵,打破了传统的生活方式,高原上的生态也面临着巨大的挑战。塑料包装、玻璃瓶、金属罐头、化纤衣物等等开始不可避免地进入了藏族的牧区,也不可避免地来到了呷依。牧民在使用过后,就把这些垃圾随意丢弃。日复一日,年复一年,呷依周围的山上、草场上随处可见各种塑料袋、玻璃瓶、旧衣旧鞋等垃圾……

旦增一顿恼火,跑回帐篷,拿出手机拍下一段牦牛被塑料袋“杀死”的视频,发到了呷依的环保治理群上。他在群里发言:“又有一头牦牛死于误食了塑料袋。”这已经是他们家今年死于塑料袋的第二头牦牛了。“希望要加紧捡拾垃圾,尤其是害人的塑料袋!”他又补充。

群里的其他成员纷纷响应,七嘴八舌,一阵热烈的讨论。

这个独一无二的微信群只使用藏语,到目前为止一共147个群成员,他们都是生活在海拔4200米以上的藏族牧民,而微信群的主题就是高原藏区的环境治理。

高原上的第一个环保微信群

说起微信群的建立,不能不说到呷依寺的讲师荣智巴。

荣智巴的汉语流利,但是语速很慢,也带着浓重的口音。

荣智巴出生在呷依村,16岁即在村里的呷依寺出家,20岁到色拉寺学习佛法16年,36岁时他又辗转回到呷依寺做了寺里的讲师。见多识广、知识广博的他在村子和牧区广受尊敬,村里的大小事人们都愿意来请教他的想法。

冰川水融汇的河水不再纯净,有牧民喝了后得病;牧草地里埋藏的塑料袋,使羊和牦牛误食后痛苦死去,“垃圾”这个名词开始进入牧民的生活。“其实在微信群建立的几年前,我就发现了藏族牧区的环保问题。我经常会跟其他的寺庙交流研习佛法,走的村子也比较多,很多的村子里垃圾成堆,甚至发出恶臭,但是都没有引起牧民的重视,主要是牧民没有这个意识。”

眼看着生活环境越来越恶化,呷依村的几位长者心急如焚来找荣智巴商量对策。但是村子离寺院有一段非常远的距离,交通也不方便,商量一件事情的时间用不了多久,倒有大半天浪费在来回的路上。

很多牧民的手机里都装了微信,大家平时也运用微信来联络。因此,荣智巴建议建立一个关于怎样处理遗留垃圾的微信群,以方便大家随时沟通。就这样,第一个藏族的牧区的环保微信群建立起来了。

现在环保群里的每一个人都知道塑料制品在土壤里降解所需的时间是100~200年、易拉罐是80~100年,所以他们最恨的就是这二样东西。刚开始,这个群的成员只是几个骨干,现在发展到了147人,村里凡是使用智能手机的人都加入了这个群,并且还在逐渐扩大……

藏民自发的“垃圾”清理

呷依村地理位置偏僻,距离最近的县城虽然只有几十公里,但是道路条件差,即使开车也要走上几个小时。由于海拔高,村民们以放牧为生,生活贫困。在这样一个连日常基本生活物资的补给,以及就学、就医都成问题的地方,想要治理环境,困难重重。

“垃圾”问题虽然已经对牧区生态造成非常大的破坏,但是并不是每个牧民都有生态保护的意识,在他们的认识里,高原上的一切都是纯净的。拉姆除了给牦牛挤奶、打酥油、做饭,捡拾牛粪也是她的工作之一。和其他牧区的妇女一样,拉姆直接用手捡拾牛粪,然后,她回到家中再做家务事的时候,也照例不会好好洗手。

"

"

为了让更多的村民知道“垃圾”的危害,从而自觉保护环境。荣智巴与微信群的几位领头人反复商量,然后又挨家挨户,到村里每一家去做工作,给村民宣讲这些垃圾对环境的破坏、对牲畜、人和水源的危害,养成垃圾不乱扔的习惯。荣智巴他们还动员全体村民参加捡拾垃圾的活动。村民们都积极响应,不但每天轮流派工,还与呷依寺的出家人共同集资购买了一批橡胶手套、铁锹、耙子、推车。

然而,干了几天以后,问题又来了。捡拾、收集垃圾可能相对还算是容易的事,集中以后的处理就是一个大难题。集中到一起的垃圾该怎么处理?

把集中后的垃圾运出高原?这对贫困、生病都舍不得看大夫的呷依村民来说,简直痴人说梦。

就地填埋?海拔4200多米的土质层都是冻土,只有夏季7月和8月短短两个多月的时间,表层不到40公分的土层会化冻,40公分以下仍旧是硬邦邦的冻土,没有大型的施工机械,靠人力根本无法挖动。而填埋所需要的防渗土工膜也花费巨大,村里根本无法靠集资筹得款项。

最后的解决办法是先简单分类,然后就地焚烧。这虽然不是最好的办法,但也是退而求其次的一个有效途径,塑料以及一些不易降解的材料通过燃烧可以大幅缩短降解所需的时间,对环境的破坏力也大幅减低。于是,大家又集资购买汽油……

“环保行动目前虽然只是集中在呷依村,但是我每次去到其他的寺庙或者其他的村子,也总讲给更多的人听。我希望能通过我的行动,让更多的善心人士行动起来,还青山绿水给我们的家园。”荣智巴说。