泥土中的原色生活

2015-04-29甘木

职业陶艺雕塑家

1964年出生

毕业于山东轻工美术学校

进修于中央美术学院雕塑艺术研究所中国工艺美术协会雕塑协会会员

在北京798艺术区的原色生活画廊里陈列着一组组生活气息浓厚、风格质朴清新的作品,这些都是出自从山东淄博走出来的陶艺家郑玉奎之手。

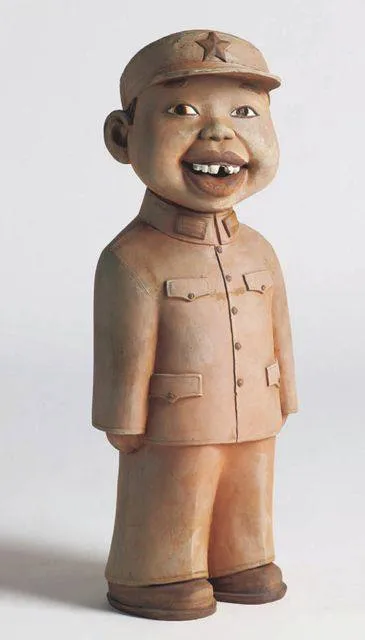

这些作品或表现传统的中国情韵,或表现生活中的点滴温暖,又或者表现憨厚、善良的山娃,无论哪个题材都给人以轻松的审美享受。"一件名为《和谐》的雕塑作品中,四个开怀大笑的男娃一个摞一个,竖成柱子状,最底下的男娃仰面与上面三人相呼应,在重复的形象和动作中又有细节的不同。笑眼弯弯的小娃,咧嘴大笑的畅快神情,牙齿的多寡与参差,这些都表现出朴素的童真,又形成了造型上的细微变化,让每个经过的观众都忍不住会心一笑。

烧陶的物质变化是人类最古老的发现,早在一万年前,中国人的祖先就发明并广泛使用陶器。几千年来形成了多个驰名世界的瓷都,山东淄博就是其中之一。千年瓷都的厚重历史滋养着一批批陶瓷艺术家。

出生于1964年的郑玉奎,从小就与陶结缘,他的父亲就是一位以制陶为生的老陶匠,郑玉奎从小就在民间陶艺芳香的熏陶中成长。长大后很自然地考入山东轻工美校陶瓷专业,并于1985年毕业。1989年淄川陶瓷厂选送郑玉奎到北京学习,师从著名雕塑家张得蒂。在那儿虽然时间不长,但他在造型能力的提高上获益良多,对后来创作人物起到了很大的作用。回淄博后,凭着在中央美术学院的收获和勤奋,他在淄博的一个陶瓷研究所当上了一个小领导,并在创作上获得了很多奖项。到了1999年,出于对传统民间陶艺的深层思考和冲动,他觉得还是应该出去闯闯,于是便“破釜沉舟”带着家人来到北京。起初的几年,除了在创作上的摸索还要维持生存,日子相当艰苦,但在他的作品里我们从来没有感受到一丝迷茫或不悦,他创作的人物永远都是脸庞圆润、慈眉善目、笑意盈盈,这或许与郑玉奎豁达的性格有关系,用他自己的话说,是把“自己最本性的‘内在’大白于天下”。

我国现代陶瓷从存在的面貌上看,主要是器皿性陶瓷和雕塑性陶瓷,而郑玉奎的作品就属于后者。其实这种分类并不恰当,因为雕塑与陶瓷在渊源上有着千丝万缕的联系。当人类第一次加工石块、摆弄泥土使之成为符合人的意愿的造型时,就是雕塑的开始,也就是说造物本身就是一种雕塑。只不过,当一件作品的形态完成就意味着一件雕塑作品的完成,而对于陶瓷来说还有高温淬炼下的华丽转身。

中国雕塑在几千年的发展历程中,逐渐形成了写意的传统和样式,以独特的审美形式区别于西方传统写实雕塑。在造型上,郑玉奎的作品根植于这一传统之上,其作品通常利用人物身体特征的放大或缩小来增强形体对比,神态表情也经常是夸张的。这种造型风格从感觉和理解出发塑造人物,用夸张变形来强调人的神韵,呈现出儿童般的明朗、质朴,反映了人类艺术生命初始形态的活力。

其作品具有的异常感染力还源于其灵感常常来自于他最熟悉的生活—妻子、女儿、自己。“每个看见我的作品《乔乔》的人都会说,‘太像你女儿了。’我有两个女儿,加上我的妻子,生活在这三个女人中间,他们的一颦一笑,一举一动都深深地印在我的心里。”郑玉奎说:“其实没有必要刻意寻找灵感,泥土的状态本就是未经雕琢的、原生态的。仔细想想,当我决定用泥土来塑造一个我熟悉的人时,实际是一个充满感情的过程。”这也就是为什么他一直偏爱创作人物题材的作品,因为这是凭最纯粹的感受做最简单的创作,这是泥土赋予它的直觉。

郑玉奎对生活充满热情,对乡土人情熟悉、热爱,在他的作品中还有其它几个主要题材:山娃、戏曲、军人等,而这些都与他个人的成长经历有关。

“从记事起就开始跟着大人割草、喂猪。那时候也没有太多的想法,只知道喂猪喂大了可以换钱,过年可以买爆竹,每天等着父亲带回一个馒头。我对那时的记忆很深刻。”在他的《童年》《丰收真好》《打渔归来的男孩》等作品中,我们看到他对农村娃娃形象的烂熟的记忆,《我小的时候》这件作品仿佛就是那个郑玉奎口中儿童年代的自己。最终,这个从泥土里来的农村娃成功蜕变为一名陶艺家,并凭借对雕塑艺术的热爱,继续用手中的泥巴塑造着自己的人生。

“我的父母年轻时是方圆几十里的京剧名角。听大人讲母亲在台上唱戏,奶奶抱着我在后台等着喂奶,结果看见母亲的装扮,奶没吃上却吓得我大哭一场。稍大一点我就翻看大人收藏的戏曲图片,觉得照片上的人太美了。”在他的《京剧人物》《票友》系列作品中,无论局部塑造,手上姿态或是身段表现,我们仿佛能感受到那时的郑玉奎对戏曲的懵懂之爱,感受到正在成为一种记忆的戏曲在彼时的乡村市井是何等的鲜活。

“我喜欢打靶,喜欢看拳击比赛。很想参军,因为家庭成分不好未能如愿。媳妇验过兵,因为扁平足也被刷下来了。我想,当兵是件很快乐的事。”头戴五角星军帽的“军人”题材是郑玉奎创作中的另一个常见题材,对于军人的崇拜情结全都融入其中。

在这些题材中,他敏锐地把握了时尚社会的审美心理,在继承传统的同时又加入了现代的雕塑语言。在以前创作的戏曲人物中,他把原本复杂的人物造型提炼为圆柱、圆球并加以组合,用卡通手法塑造的面部表情,生动可爱,使每一件作品都像能发出声音一样。2013年在国家大剧院的《艺蕴陶然》展览上展出的作品,创作理念更多是注入人物情感,让观众一看到作品就能感觉到它在跟人们心灵交流。受到父母的影响,现在的郑玉奎也算是一名票友,对京剧的了解,赋予了这一系列作品以深度和内涵。

郑玉奎的陶艺作品大多以铁红色为主色调,朴实、简洁、明快,借助烧制过程中色调生成的微妙冷暖变化,使作品的色彩简约而不死板。然后在即“土”又雅的灰色调中,抹上寥寥几笔白色,构成一副新颖又和谐的画面。他还巧妙地使用陶艺中的裂纹大胆地装饰戏剧人物的服装。材料是作品的载体,情感是作品的灵魂。近年来他也尝试用木质、青铜等新的材料进行创作,《艺蕴陶然》展览上的作品《李香君》就用了玻璃钢着色的处理手法,之所以用银色作为主题色,是想突出京剧水袖的舒展效果和人物的内心世界。

郑玉奎的妻子宋晓玲也是一位陶艺家,用著名雕塑家田世信的话说“晓玲是一个聪明贤惠,对事情有很强感知能力的人。她的作品艺术性很强且很有装饰性,虽然作品不多,但件件都是精品,充满女性特有的智慧。”她的作品与其丈夫的一样,显示了一种对泥土的梦想。

现代陶艺正处于一个学习传统与探索现代并存的阶段,每一位艺术家都可能在陶艺创作造型上千变万化,烧制方法上也可千差万别。只有把情感注入作品才会有生命的绽放。年富力强、聪慧勤奋的郑玉奎与宋晓玲在“火与土的艺术”里耕耘不辍,他们是与父辈完全一样又完全不同的陶人,对于泥土他们有自己的理解:“泥土从来不会敌视或嘲讽你的创意,它就那样安静地被人摆弄,不过有一点,你不可以动摇它的‘气质’,不可以强加那些不属于它的浮华与造作。”

陶瓷,这种融艺术与生活于一体的艺术形式既古老又现代,不仅是由于陶瓷的起源与发展在世界范围来看都有着诸多的相似之处,更由于构成陶瓷的三元素土、水、火也是人类赖以存活的东西,其与人文精神浑然天成的交融,构成并创造了陶瓷的神奇魅力。郑玉奎夫妇的创作仿佛就是最好的印证,他们的作品在国外买家眼里毫无国别和语言的障碍。凭着对艺术的坚持不懈,如今他们的陶艺作品,得到越来越多国内外收藏家的喜爱。自1999年与中央美院雕塑研究所合作建立陶艺工作室至今,郑玉奎一直都在用陶——这种拥有最平实亲切质感的材质来述说现代人的理想、情感、和审美价值。在陶,这种自然创造的过程中,面对最朴素的土、水、火,所有智慧、概念都回到最初始纯净的状态。他们用这种古老而又真实的方式体悟众生平凡,这就是他最原色的生活"。