千年古盐村诺邓

2015-04-29李志雄

大理西陲地老天荒的彩云间盘旋着一只苍鹰,一道残阳穿透云缝在诺邓的山脉上延伸游离,延宕千年的古老村落拖曳着长长的身影泛着暗红的诱惑,犹如一幅莫奈的油画突兀地敞开在一片山坡之上,颤动光影中的房屋,周围的空间环境、光线、烟雾、气流,如梦幻般包裹着古老的诺邓村庄。

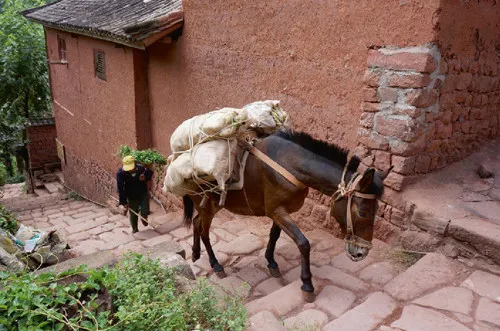

诺邓村是一个有着上千年历史的白族村落,突然地就立在了我的面前,事先没有任何征兆,破碎的石阶延伸向村庄的每一个角落,不时有驮着秋实的骡子在小巷中穿行而过,清脆的骡铃声撒落在古老的村庄之中,村庄的某处有音乐声传出,是呼斯楞的歌:酒喝干,再斟满,今夜不醉不还……

弥漫着古老韵味的村庄

一个秋天的傍晚,我来到了千年白族古盐村诺邓。

诺邓村历史很悠久,天地之间依旧弥漫着古老村落当年的韵味。年青人大多外出打工挣钱去了,村中老人、孩子居多,人们安祥平静地生活在其间,并不像城里人那样忙于把老屋翻盖成毫无生气的新屋。写满祖先故事的老屋里仍然能听到孩子们的欢声笑语。

那些有故事的老屋旁都立有一块提示牌,介绍着老屋的历史传说。杨庆华的家就是有故事的老屋,他的家在盐局的右边,大门旁的提示牌上刻有:“四合五天井”,"是村中面积最大的民宅,院子中间有一个大天井,四边有四个小天井,上房、耳房、西房都设有堂屋,四面楼房相通可巡回来往,即“走马转角楼”"结构。

可惜,杨庆华家的“四合五天井”"这么一大套房子却因无人照管而显得有些荒凉。杨庆华是诺邓村的小学老师,爱人是云龙县民族中学的数学老师,儿子也在县里上高中,所以一家人平时都住在城里,周末和节假日才回来小住,在小院里种点蔬菜过过田园生活。那天刚好是周末,我们在他家的小院里相识。

诺邓村有270多户人家,1200多人口,黄、杨姓的居多。村口小河与一箐沟汇合处有一盐井,过桥向西,诺邓的大部分人家就居住在小河西北向阳的坡上,层层叠叠错落有致。沿石阶而上,"“四合一天井”"“四合五天井”"“三方一照壁”"“一正一耳房” “一颗印”等典型的白族民居随高就低依坡而建,形式各异。桥的东南和河头的缓坡地带是村里的“政治、文化、经济中心”,过去的盐务机构和基层政权,现在的村公所、老年协会和村集市都在这里。

知书识理遗风犹存

杨庆华老师一直都在诺邓村的小学教书,几年前,小学生是在村里的玉皇阁古建筑群里借读,一个年级一个班,年级的教室是固定的,文庙是一年级,武庙是二年级,玉皇阁里是三年级到六年级,学生从文庙开始上学,然后升到武庙读二年级,三年级后进入玉皇阁各殿上课。杨庆华的儿子打小就在这片古建筑里长大。诺邓村的孩子从小在骨子里就渗透着孔子老先生的礼教师训。这种知书达理的遗风在现在的诺邓村里仍在延续,民风民俗十分淳朴。几天来我随意走访过一些人家,均受到主人的热情款待,喝茶、吃水果,甚至还挽留吃饭。一开始我还以为这些水果都产自他们自家的果树,后来发现有些水果上还贴着商标,令人感动。

诺邓村教育的最早渊源当数家学和私塾,儒学的建立也较早,明朝开国之初,洪武十六年,五井提举司就开始在诺邓村设学祀孔,提倡学子“三更灯火五更鸡”"的习风,随之科第渐开,童生相与入泮,至明末黄文魁首贡并出仕广东提举以后至清末年间,据传村里共出"“"二进士、五举人、贡爷五十八、秀才五百零”"。后经初步考查和现有资料统计,上述所说真有其人。

千年古井诺邓盐

盐是诺邓的命脉,诺邓之所以有今天的辉煌全得益于诺邓村口的那口盐井。诺邓井盐因盐质优良,味道纯正而远近闻名,尤其是用盐腌制的火腿誉满滇西,以至盐商情愿加价竞相收购,使诺邓井盐一度成为滇西茶马古道上流通互市的一种重要商品,形成一条以盐为主的特殊古道—盐马古道。

如今的诺邓盐更多的是作为一种旅游纪念品在出售,诺邓村上些年纪的老人都能讲出一些他们小时侯熬盐的情景。

诺邓村盐井的卤房门朝向村西,古老的盐井还在出着卤水,游客可在卤房中隔着围栏参观。诺邓村过去大约有80多户灶户(熬盐的人家),并有着缜密的制盐系统工程,各道工序分工明确。担负汲卤的工人视产盐的数量有18到24个名额,由地方上报县盐局会同县衙民政科核转省盐运使及省民政厅批准后,每人左右手箩印记录在册,发放给免除兵役或夫役的证明,由盐局逐月发放工资,是个正式工种。汲卤工每天轮流下井抽卤水两次,淡水一次,每次3个小时。把卤水背到灶户的工人叫背卤工,约20多人,工资视灶户家远近高低不同,近的百十来米,每背得0.04元(银元),远的一里多,每背得0.10元,由灶户计件付给。"还有些辅助工种,根据灶户需要打些短工,从事打磨补锅之类的杂活,报酬由灶户支付。在这个系统中灶户算得上是个小老板,从事熬盐,烧制成盐,交付产品等技术性的工作。灶户都有间灶房,专门用来熬盐。

当年诺邓村的灶户们摸索出了一套富民的方法,每年约40万斤的私盐出售为他们带来了不薄的收入,全村人民靠着这口盐井走上了富足的道路,几百户人家住的基本上都是瓦房。一方水土养一方人,诺邓村的民族文化丰富多彩,尊师重教人才辈出,民风淳朴,堪称文墨之邦,礼乐之乡。

改革开放以后,诺邓村的经济产业发生了根本的转变,产盐的收入不足其他经济收入的10%。1995年诺邓村的盐井正式停止了生产,各家自用的食盐都是自己用卤水熬制,以此自给自足。少数离卤房较近的人家利用空暇时间做点筒盐作为旅游商品出售也可添补家用。

杨家坤是我在诺邓认识的保持传统做盐为数不多的一个人,他家离盐井卤房就百十来米,过了河上二、三十级石阶就是他家。杨家坤家是熬盐世家,祖上是灶户,祖祖辈辈都靠熬盐为生。杨家坤每隔几天要到卤房中去提几桶卤水回家熬盐,全套工序他一人完成。空闲时间他在村口路边摆个地摊出售他做的筒盐,10元一筒,一年下来靠卖盐也能为他带来几千元的收入。

一砣火腿走四方

诺邓火腿的有名与诺邓的优质盐有关,诺邓火腿的历史与诺邓的盐一样悠久。旧时茶马古道上的马锅头和他的那些赶马兄弟们常会在马驮子里放上一砣诺邓火腿游走四方,路途中累了,高兴了,伤心了,想家了,想情人了,就切一块诺邓火腿放锅里煮煮,和当地的老百姓端着大碗喝上几口包谷烧酒,醉了,对着家乡的大山吼上几嗓子,吼过心里塌实了,睡上个好觉,第二天继续游走四方。大理、丽江、中甸、西藏、腾冲、怒江、缅甸一带,他们走到哪里,诺邓火腿的美味就传到了哪里。

诺邓火腿上了《舌尖上的中国》,更是名声大噪。大凡食用过诺邓火腿的人都会经久不忘,津津乐道,个个洋溢着幸福美满的样子。

吃诺邓火腿最好亲临现场,人多可以在村口的农家饭馆就餐,一二百人都可以接待。三五好友建议进到村里,像我一样找个客栈悠哉游哉地住着慢慢品尝。诺邓火腿煮吃最香,切一块巴掌见方肥瘦均有的腿子肉放锅里一煮,水开两三分钟后捞起切片装盘,还未入口就满屋飘香,诱人垂延欲滴。另外诺邓火腿还可以炒、蒸、炸、烩,皆为美食。

黄文光的家在诺邓村的西北面,他把祖传的小院租给了一个外地人“周掌柜”开客栈,起名叫复甲留芳苑。“周掌柜”在外面有些人脉关系,还会利用网络的优势,复甲留芳苑便成了个驴友们喜欢落脚的地方,经常客满为患。黄文光俩夫妇经营复甲留芳苑客人们的饮食,做诺邓火腿给客人们吃。住房的收入归“周掌柜”",饮食的收入黄文光夫妇,他们互补优劣,相得益彰。黄文光家一年要腌制300只左右的诺邓火腿,除供给住宿的客人食用外,大部分都销往云龙县城。黄文光家一年在火腿上的收入不会低于1万元,经营饮食的收入约有1万多元,房租收入2万元,加上其他的杂项收入,一年下来他们家可有近5万元收入,在诺邓村算是小康之家了。

“冬至节、杀大猪”是诺邓流传已久的一句民间谚语,说的是这个节气是杀年猪的好时节。猪肥体胖,气温低,诺邓人都在这个时节腌制火腿。

诺邓火腿的腌制方法是很有讲究的,猪一定要用本地猪,最好是本村的猪。腌制时要事先备好干净的大簸箕或木板,不能垫塑料制品。猪宰杀后,用备好的50度以上的纯包谷酒喷洒抹匀,涂抹揉搓加了碘的诺邓井盐,有骨的地方要多涂抹揉搓,盐巴可厚到起壳,盐巴掉了可用同样方法补上,自然摆放晾干,不宜堆放,不宜暴晒。10公斤以下的火腿晾10天左右,10公斤以上的火腿晾15天左右。天数到了再次拿出来用力挤压水分,补盐,再堆压5到7天后就可以在通风的房中用绳索吊挂在房梁下,防止鼠、猫、狗偷吃,让其自然发酵、风干,火腿制作过程完成。辩别好坏的方法可在火腿不同的三个部位用长竹针刺入后拔出嗅品,若达到“三针清香”说明已腌制成功。诺邓火腿一般挂二到三年味道最佳,二年以上的火腿可生吃,超过四五年的火腿味道变淡反而不好吃了。切开诺邓火腿,香气浓郁,断面色泽鲜艳,瘦肉呈鲜红色或玫瑰色,肥肉呈乳白色,骨头略显桃红,似血气尚在滋润。

我在诺邓的那些日子,每天都能遇到热情的村民,甚至火腿款待。诺邓火腿在村里农家购买约50元一斤,价格不菲,但他们款待起客人来却十分慷慨,让我十分感动。

诺邓的“诺邓古井皇”

我在诺邓所住的古井客栈,男主人叫黄奇昌,是户烤酒专业户,兼营客栈。黄奇昌一家三代六口人其乐融融地生活在一院“一颗印”白族建筑里,进门左侧是个二层的小木楼,上层堆放着烤酒用的包谷、大麦,下层存放酒坛,挂着诺邓火腿。进门的右手边是间厨房,全家人及住客的饭菜在这里做。门的正对面上台阶是正堂,像诺邓村其他人家一样堂壁上挂着绣有老寿星和仙桃的挂毯,壁前放着条形贡桌,长年贡品不断。堂屋两侧的厢房及楼上的房间是他们一家人的卧房。大门院外主人家单独建了二间小茅房,还建了一间独立的洗漱间。茅房虽是农村的风格,但还算清洁,备有手纸。洗漱间里有面盆、沐浴喷头,能在远离城市的山村里天天洗上热水澡还真是出乎我的意料。

黄奇昌家将邻居家的一个小院买过来开了个客栈,因旁边有眼古井,就势起名为古井客栈。黄奇昌是黄家在诺邓村的第十八代传人,是个知书达理的人,虽没正儿八经的读过几天书,但他的知识却非常了得,出口就能背出玉皇阁孔庙里的那些经典对联,诺邓村的历史也能侃不少。

黄奇昌老先生在家主要打理烤酒业务,烤酒有个周期,一般需20天左右能出一锅,传承了古老的制酒工序:泡粮—蒸粮—拌曲—发酵—蒸馏—勾兑。

黄奇昌家的烤酒口感很好,出售时兑到50度,喝得出山地民族的豪气,不上头。目前诺邓村有两户酿酒人家,另一户人家住在河西,主人叫赵定钧,也烤得一手好酒,他们两家的酒都是销往县城然后再散到各乡各村,供需平衡。遗憾的是他们家的酒都没有品牌,说诺邓黄家赵家的包谷酒很多人都知道,能存下来的陈年家酿不多,我建议他们起个名字,他们同意了,并把这个光荣的任务交给了我,一开始我想叫“诺邓古井贡”,因黄奇昌家就在诺邓村有名的古井旁,但怕名气大了安徽的古井贡酒寻上门来找我的麻烦,最后我想到用“皇”来代替“贡”",都是上得了厅堂的好酒,从此诺邓烤酒的品牌将"“横空出世”",那就是:“诺邓古井皇”"。腾冲的饵丝能救皇上的驾,被赐“大救驾”"名扬四方,估计皇上若真到诺邓喝了“诺邓古井皇”也不会怪罪下来拿我是问。

黄奇昌老先生每天晚上都要让我陪着他喝上一盅陈年家酿,高兴了还会叫来他洞经音乐队的老友在家里拉上几曲。每天中午以后是黄老先生的悠闲时光:和村里的洞经音乐队在村口的古戏台上排练洞经音乐,平时基本没有什么观众,忠实的观众就是对面龙王庙里的龙王。传说保佑诺邓盐井的龙王好戏,所以村里一代传一代地保留着一支洞经会,多为知书达理之人士组成,他们自备乐器,知音识乐,"吹拉弹唱均发自内心。龙王庙就建在诺邓村口古戏台的对面,现在对着古戏台的院墙已经倒塌,刚好方便喜欢看戏的龙王一览无余的看戏听乐。

黄奇昌老先生当过省人大代表,现在是村老年协会的主任,村洞经音乐队的队长兼指挥,是个只当“官”不拿俸禄的主。洞经音乐队展示才艺的机会是每年的农历二月初三,连续三天诺邓村要在文昌宫谈唱洞经音乐,还有每年农历八月二十七诺邓村的祭孔活动也是他们大显身手的机会,平时更多的则是他们自娱自乐和与龙王同乐。