努力拍出我的真实“内像”

2015-04-29徐浡君

祖籍云南,曾就读于云南艺术学校舞美设计专业。毕业后分配在云南保山科协做影像工作,1989年调入昆明市城市建设管理局,主要拍摄社会百态和自然风光,并开始关注马克·吕布、布列松等纪实摄影名家,成为云南乡村人文摄影的一员。

2007年,徐浡君重新开始绘画,在其后的三年内形成了自己独特的绘画方式和当代艺术语言。与此同时,将绘画与摄影的创作紧密关联。"“当主观化包裹着我们的世界时,我的摄影语言变得愈加简洁和质朴,这也是我们看待世界的两种方式、两个视角、两种态度。它们互为补充、互为辉映—事物的里面和外面,抽象和具体,妖娆和敛约,自我和另一个自我。”

从广泛意义上来说,随着科学技术水平的提高,世界已经进入到一个影像爆炸的时代,每时每刻都上演着拍摄者“想要的”“经典图片”。可是这些时时刻刻出现的“经典”,大多只是一般的对物像的形式写实,很难反映出拍摄者真正的“内像”动因与表现对象的内在。

经历“具象”“异像”到“抽象”的蜕变,"写实主义、绘画主义、自然主义、纯粹主义……无数的摄影者用各种技巧对现实进行记录、反思。真实性、瞬间决定性、画意完美性等等成为诸多流派的拍摄理念和评价标准。不可否定,这些探索在每个历史时间段内,都产生了伟大的经典作品,极大地丰富了摄影艺术的理论体系和作品呈现。

但是,随着时代进入到一个对自然、对人类自身都有全新认识的阶段,急速变化和不断丰富着的精神生活,要求摄影不能还在过往的摄影经典里徘徊不前,摄影中出现当代艺术的语境成为一种趋势和必然。

我自始至终在思考:绘画以及其他门类的艺术,大多可以凭头脑想象创作而成。但摄影术自发明时,就已被套上物理的枷锁。依靠光圈、速度、感光材料定格物像的同时,怎样能随心所欲呈现创作者复杂而奇妙的内像意识?

“摄影是本来具有发挥自己能力的宽阔领域,也具有高度的主观能动作用。”影像也应该能为“灵魂自画像”,传递不可言说的内在状态,我将这称之为拍摄者的真实“内像”。

传统意义上的摄影都强调影像的真实性,但是这些真实无非是影像的外在表象,所传递的信息也停留在对象的基本形态和普众情感层面,很难深入到生命体验的内核。

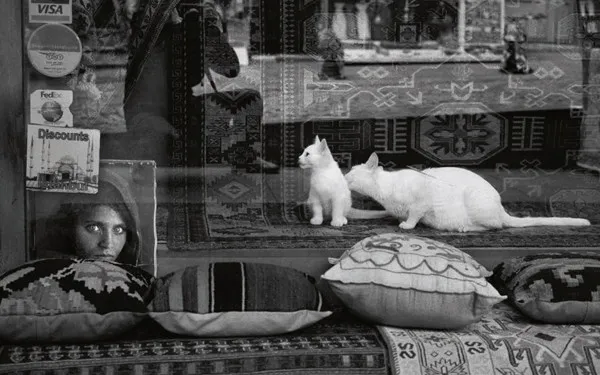

认识到这些之后,我的个人创作,走向一个发现影像背后本质的真实,从更多角度和更深层次展开思考,追求影像指向多义和摆脱肤浅真实的个性化探索。

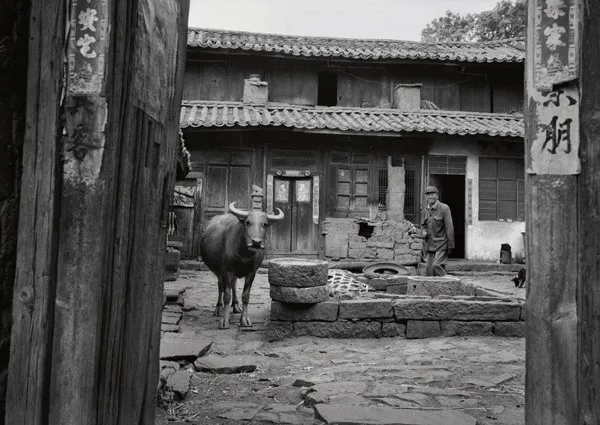

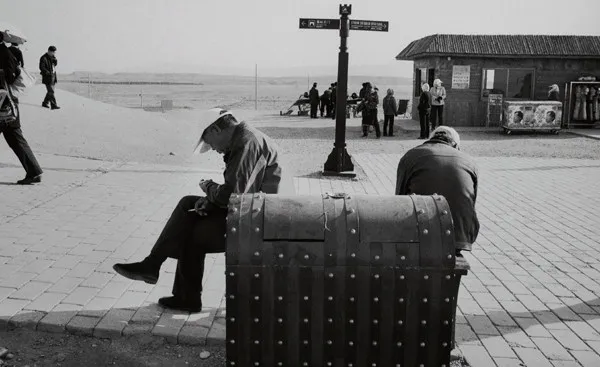

在我的创作中,浅层次的“事件”抓捕,始终处于基础的铺垫,为此我走遍藏区,记录了大量藏地影像资料。随着对生命意义的探寻,结合绘画创作上的实验,在有意无意之间,定格那些灵动的臆想成为了我个性化的影像追求。

对一个摄影者来说,远离喧哗和功利,对公认的传统摄影艺术标准时刻保持警惕和疏远不是一件容易的事。这需要在极大提高自己对摄影技术技巧水准的基础上,改造自己心物二元的宇宙观。只有逐渐抛却普众的艺术价值观,才有可能去表现比现实世界更真实的、比再现现实更具意义的精神空间。在我的这些实验性的图片中,内容和地点看似散落,但表达的都是一种崭新的艺术和生命体验。

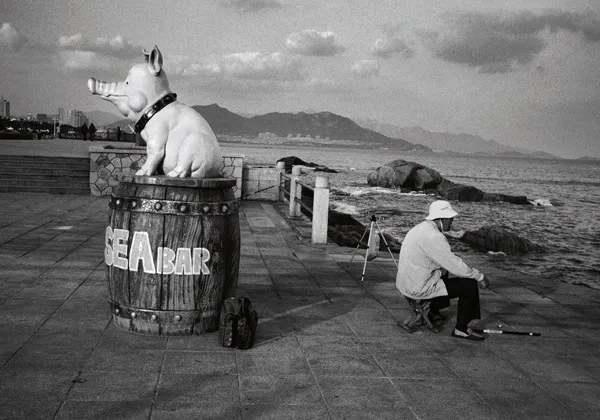

经过多年的反思、总结和实践,我发现摄影只是一种创作和承载的工具与手段。表达的形式和对象已不重要,重要的是表达内在的真实,不以对象的伟大而伟大,不会因对象平庸而平庸。

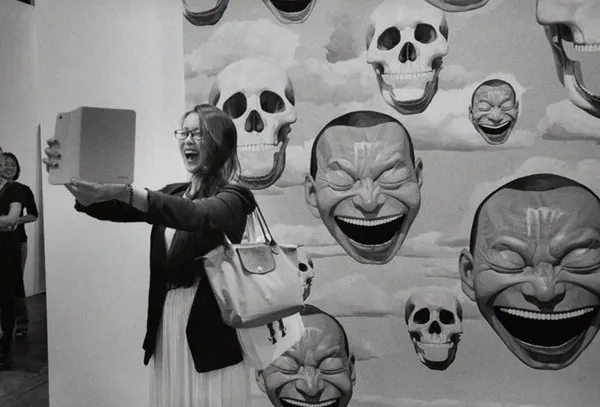

这些作品虽然看起来怪异,但强烈的符号化之外包含着更多层的信息,既能反映现实生活,又超越现实,达到多维想象空间,与现实交相戏拟,自然的生成,荒诞却又合乎常理,自由而不受制约。