体育锻炼与大学生体质弱势群体情绪状态的关系

2015-04-29李焕玉

摘要:运用问卷调查法对某综合性大学的303名体质弱势学生(其中男生162名,女生141名,平均年龄为19.9岁)参加体育锻炼的阶段、运动量及其情绪状态进行调查与分析。结果表明:1)大学生体质弱势群体参加体育锻炼前中后3阶段人数比例呈现“中间大、两头小”的分布特征;在体育锻炼运动量选择上以参加“小运动量”为主;不同体质类型大学生在参加不同锻炼阶段、不同运动量的人数比例存在很大差异。2)偶尔参加或有规律地参加体育锻炼有利于促进体质残障型、肥胖型大学生的积极情绪体验,缓解体质瘦弱型大学生的消极情绪体验;偶尔参加体育锻炼有利于缓解肥胖型大学生的消极情绪体验。3)中等运动量的体育锻炼有利于促进体质瘦弱型大学生的积极情绪体验,缓解其消极情绪体验;小运动量的体育锻炼有利于缓解肥胖型大学生的消极情绪体验。

关键词: 体育锻炼;大学生;体质弱势群体;情绪

中图分类号: G 804.8文章编号:1009783X(2015)01008005文献标志码: A

随着教育规模的扩大与教育招生政策的放宽,受教育人群的体质特征呈多样化发展,肥胖、瘦弱、残障、疾病学生群体不断增加,给学校教育带来了巨大的挑战。我国学者刘成等[1]根据这类学生的体质发展特点,构建了“体质弱势群体”概念。该概念的界定包含一个充分条件和2个标准:充分条件是身体患有不适宜参加剧烈体育运动的疾病或身体有残障的学生;标准一是《学生体质健康标准》测试得分≤59分的学生;标准二是体重指数(BMI)测试结果在以下范围的学生:BMI<20(偏瘦),或BMI≥26.5(肥胖)。达到以上充分条件或2个基本标准的学生群体可被确定为“体质弱势群体”。大学生体质弱势群体作为大学生群体的一部分,他们同样面临着学习与生活压力、情感困扰和就业压力等问题;同时,他们还面对在生理上的体质虚弱、体型过度肥胖或瘦弱、身患残疾等状况。鉴于双重影响,大学生体质弱势群体无疑将成为心理疾病的高发群体。

情绪是人对客观现实是否满足需要而产生的主观态度体验,个体的情绪对其心理活动有着重要的组织功能,是个体心理状态的重要组成部分。邓丽芳等[2]在研究大学生情绪与心理健康的关系中指出,积极情绪越多,心理健康水平就越高;消极情绪越多,心理健康水平就越低。由此可见,促进大学生体质弱势群体积极情绪体验及缓解其消极情绪体验,对于改善其心理健康水平有着重要的作用。体育锻炼,也称“身体锻炼”,是以保持和提高体质为目的的有计划、有内容安排和重复从事的身体活动[3],是一种积极、有效地调节和改善情绪的方法。众多研究表明,体育锻炼有助于培养积极的情绪情感,能使不良情绪得到合理的宣泄[45]。适当的体育锻炼不仅能够缓解大学生的心理压力[6],同时也具有良好的情绪效益[78]。

然而,体育锻炼对大学生体质弱势群体心理健康与情绪是否具有良好效益?国内有学者[911]研究大学生体质弱势群体体育锻炼与心理健康的关系,发现体育锻炼项目与运动量对心理健康有促进作用;但是,大学生体质弱势群体体育锻炼与情绪的关系研究却较为少见。大学生体质弱势群体的体育锻炼阶段(锻炼坚持性)、运动量与情绪的关系怎样?是否存在体质类型的差异?本研究对大学生体质弱势群体参加体育锻炼情况与情绪状态进行了调查与测量,并从不同体质类型的角度,分析体育锻炼阶段、运动量与情绪的关系。一方面,为大学生体质弱势群体选择适合自己的体育锻炼提供实践指导;另一方面,也可以为进一步研究运动干预对大学生体质弱势群体的情绪及心理健康改善提供理论依据。

1研究方法

1.1研究对象

采用分层随机抽样的方法选取湖北省某综合性大学70个体育教学班的2 490名二年级学生进行体质测试与问卷调查。其中:男生1 443名,占57.95%;女生1 047名,占42.05%。研究依据“体质弱势群体”界定条件,筛选出303名体质弱势学生为研究对象,其中:男生162名,占53.5%;女生141名,占46.5%。同时,把研究对象划分为3种不同体质类型,如瘦弱型(《国家学生体质健康标准》测试得分≤59分,且BMI<20的学生)、残障型(身体患有不适宜参加剧烈体育运动的疾病或身体有残障的学生)和肥胖型(《国家学生体质健康标准》测试得分≤59分,且BMI≥26.5的学生),其身高、体质量和年龄的特征见表1。

表 1研究对象的身高、体重和年龄的统计描述

1.2研究工具

1.2.1国家学生体质健康标准

《国家学生体质健康标准》从身体形态、身体机能与身体素质等方面综合评定学生的体质健康水平,是促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼的教育手段,是学生体质健康个体评价的标准。本研究测试项目包括身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、1 000 m跑(男)/800 m跑(女),其成绩评定标准按照2011年《国家学生体质健康标准》执行。

1.2.2正性负性情绪量表(PANAS)

该量表分为积极情绪和消极情绪2个分量表,其中积极情绪分量表的分值范围为10~50分,分数高表示个体精力旺盛,情绪稳定,能全神贯注和快乐的情绪状况;分数低则表明冷漠。消极情绪分量表的分值范围为10~50分,分高表示个体主观感觉困惑、痛苦的情绪状况;而分低表示镇定。黄丽等[12]在研究中报告该量表的Cronbach's α系数为0.82,说明该量表具有较高的信度。其中,正性、负性情绪的Cronbachs α系数分别为0.85和0.83,正、负性情绪的重测信度都是0.47。

1.2.3体育活动等级量表(PARS3)

由武汉体育学院梁德清等[13]修订,具有较高的信度(重测信度为0.82)和效度,从参加体育锻炼的运动强度、运动时间和运动频率3方面来考察运动量,即:运动量=运动时间×运动强度×运动频率。其中,运动强度与运动频率都分1~5个等级,分别记1~5分,运动时间从1~5个等级分别记0~4分。运动量最低得分为0分,最高得分为100分。

1.2.4锻炼阶段量表

有规律锻炼是指每周至少锻炼3次,每次至少20 min。采用李京诚[14]编制的锻炼行为改变自评量表,具体内容为:您目前从事有规律锻炼的状况是哪一种?(请选出一个最合适的答案)。1)我目前没有运动,在未来6个月内也不打算运动。2)我目前没有运动,但我打算在未来6个月内开始运动。3)我目前偶尔参加体育锻炼,但没有规律。4)我目前正在从事有规律锻炼,但未超过6个月的时间。5)我目前从事有规律锻炼已经超过6个月的时间。5个题目分别对应前意向阶段、意向阶段、准备阶段、行为阶段和维持阶段。

1.3调查与测试办法

课题组人员经过集中培训后,在体育课堂上统一讲解指导语后学生作答,并当场回收问卷;采用教育部推荐的“汇海”学生体质测试智能化系统,在体育课堂上统一按照《国家学生体质健康标准》的项目测试要求对学生进行体质测试。具体时间与内容:第1周(2011年8月29日-9月2日)做问卷调查,并测试身高、体质量、肺活量和坐位体前屈项目;第2周(2011年9月5日-9日)测试立定跳远、1 000 m跑(男)/800 m跑(女)项目。

1.4数据分析方法

数据统计使用SPSS 19.0,主要采用卡方检验分析不同体质类型弱势学生参与不同锻炼阶段、运动量的人数特征;采用多元方差分析了不同体质弱势学生参与不同锻炼阶段、运动量与其情绪状态的关系。

2结果与分析

2.1大学生体质弱势群体参加体育锻炼的特征分析

本研究依据锻炼行为阶段,把没有参加体育锻炼的“前意向阶段、意向阶段”定义为“锻炼前期”,偶尔参加体育锻炼的“准备阶段”定义为“锻炼中期”,参加有规律的体育锻炼的“行为阶段和维持阶段”定义为“锻炼后期”。研究根据《体育活动等级量表》测得运动量转换为运动量等级,即运动量得分≤19分的为小运动量,运动量得分在20~42分之间的为中等运动量,运动量得分≥43分的为大运动量。

2.1.1大学生体质弱势群体参加体育锻炼阶段的特征分析

本次调查的大学生体质弱势群体在参加体育锻炼的前、中、后期的人数比例分别为24.75%、60.39%和14.85%,见表2,呈现“中间大,两头小”的分布特征。这与以往研究大学生参加不同体育锻炼阶段的人数分布特征存在趋同性。文献[1517]表明:大学生参加有规律、并养成体育锻炼习惯者较少;大部分学生只是有时参加体育锻炼,没有形成习惯;还有一定比例的学生基本不参加体育锻炼。说明大学生体质弱势群体与整体大学生的锻炼习惯基本相同。见表2,经卡方检验,不同体质类型大学生弱势群体在参加不同锻炼阶段的人数比例上存在极其显著性的差异(χ2=39.02,P=0.000<0.001)。说明体质瘦弱型、残障型与肥胖型学生参加锻炼前、中、后期的人数比例分布不均衡,尤其是体质瘦弱型学生参加有规律体育锻炼的人数比例仅为2.08%;因而,需要进一步深入分析不同体质类型学生体育锻炼行为阶段的变化规律,以改变学生体育锻炼观念,促进学生养成体育锻炼的习惯。

表 2体质类型*锻炼阶段的交叉列表

2.1.2大学生体质弱势群体参加体育锻炼运动量的特征分析

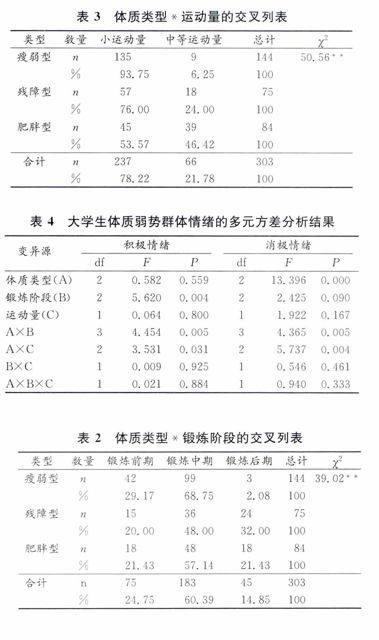

本次调查的大学生体质弱势群体在参加体育锻炼的小、中等运动量的人数比例分别为78.22%和21.78%,见表3,没有人选择大运动量。而叶培军[9]研究中发现,大学生体质弱势群体参加体育锻炼小、中、大运动量的人数比例分别为39.49%、46.29%和14.22%。研究结果存在差异,可能是因为体质测试以及抽样的误差引起的。经卡方检验,见表3,不同体质类型弱势群体参与不同运动量的人数比例上存在极其显著性的差异(χ2=50.56,P=0.000<0.001)。说明体质瘦弱型、残障型与肥胖型学生参加体育锻炼的小、中等运动量的人数比例分布不均衡,尤其是体质瘦弱型选择小运动量的人数达到93.75%;因此,需深入分析不同体质类型学生选择体育锻炼运动量的内在原因,给学生体育锻炼提供合理的、科学的指导。

2.2大学生体质弱势群体情绪的多元方差分析结果

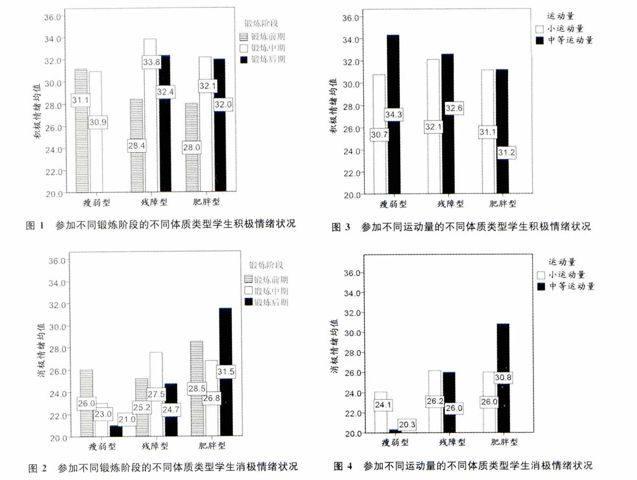

本研究把体质类型、锻炼阶段和运动量作为自变量,情绪的积极与消极因子作为因变量,进行多元方差分析。见表4,大学生体质弱势群体的体质类型在消极情绪因子上主效应显著(P<0.01),锻炼阶段在积极情绪因子上主效应显著(P<0.01)。体质类型与锻炼阶段在积极、消极情绪因子上交互作用显著(P<0.01),体质类型与运动量在积极情绪与消极情绪因子上交互作用显著(P<0.05,P<0.01)。

表 3体质类型*运动量的交叉列表

表 4大学生体质弱势群体情绪的多元方差分析结果

2.2.1不同体质类型、锻炼阶段与情绪的关系分析

由于体质类型与锻炼阶段在积极、消极情绪因子上交互作用显著,因此,需做简单效应检验。对积极情绪因子的简单效应检验结果如下:在体质瘦弱型学生方面,锻炼阶段的主效应不显著,F(2,281)=0.06,P=0.940;体质残障型学生锻炼阶段的主效应显著,F(2,281)=7.57,P=0.001。经多重比较检验,如图1所示,锻炼中、后期的均值显著高于锻炼前期的(P<0.05),体质肥胖型学生锻炼阶段的主效应显著,F(2,281)=4.56,P=0.011。经多重比较检验,如图1所示,锻炼中、后期的均值显著高于锻炼前期(P<0.05)。对消极情绪因子的简单效应检验结果如下:体质瘦弱型学生锻炼阶段的主效应显著,F(2,278)=12.12,P=0.000。经多重比较检验,如图2所示:锻炼中、后期的均值显著低于锻炼前期的(P<0.05);体质残障型学生锻炼阶段的主效应不显著,F(2,278)=1.67,P=0.191;体质肥胖型学生锻炼阶段的主效应存在边缘性显著,F(2,278)=2.96,P=0.053,经多重比较检验,如图2所示,锻炼后期的均值显著高于锻炼中期的(P<0.05)。

研究结果表明:体质残障型与肥胖型学生处于锻炼中、后期的积极情绪体验显著强于锻炼前期的;体质瘦弱型学生处于锻炼中、后期的消极情绪体验显著弱于锻炼前期的;体质肥胖型学生处于锻炼中期的消极情绪体验显著弱于锻炼后期的。以往多数研究认为,长期体育锻炼与短期身体活动都可产生良好的情绪效益。在短期体育锻炼的情绪效益研究方面:Mclnman等[4]研究表明,参加愉快的、非竞争性的或有节奏的体育锻炼会产生显著的短期情绪效应;曹京华等[18]研究发现,2种运动强度与方式经30 min有氧运动后产生了相同的情绪效应,积极情绪呈上升趋势,消极情绪呈下降趋势,并且这一心理效果至少保持到运动结束后60 min。在长期体育锻炼的情绪效益研究方面:Hayden等[19]的研究发现,长期有规律的锻炼者比不锻炼者在较长时间内很少焦虑和抑郁;贺亮锋[7]的研究发现,长期、有计划的体育锻炼对总体心境困扰(TMD)以及紧张、愤怒、疲劳、抑郁、慌乱、精力与自尊感均有不同程度的效果。

图 1参加不同锻炼阶段的不同体质类型学生积极情绪状况

图 2参加不同锻炼阶段的不同体质类型学生消极情绪状况

本研究结果进一步证实了偶尔参加和参加有规律的体育锻炼对大学生体质弱势群体具有情绪效益;但是,体质肥胖型学生偶尔参加体育锻炼比参加有规律的体育锻炼对消极情绪的效果要好,这似乎违背常规。究其原因,可能是肥胖型学生的特殊体质状况促使其更容易产生生理疲劳,从而引起情绪的复杂变化。Boutcher[20]在有关情绪和有氧锻炼之间联系的基本模型中,认为锻炼可以导致复杂的心理和生理变化,其心理上的影响在某种程度上取决于个体在生理上对锻炼程序的适应程度。

由此可见,导致不同体质类型学生在不同体育锻炼阶段出现的情绪特征,可能是由于不同体质类型的身心健康差异引起体育锻炼过程中个体的生理变化,从而引起情绪复杂变化;因此,在指导大学生体质弱势群体进行体育锻炼时,不仅要了解各体质类型学生体育锻炼行为阶段的体质变化规律,而且要深入分析其心理变化过程。

2.2.2不同体质类型、运动量与情绪的关系分析

由于体质类型与运动量在积极、消极情绪因子上交互作用显著,因此,需做进一步的简单效应检验。对积极情绪因子的简单效应检验结果如下:体质瘦弱型学生运动量等级的主效应显著,F(1,284)=4.48,P=0.035,中等运动量的均值显著高于小运动量的,如图3所示;体质残障型学生运动量等级的主效应不显著,F(1,284)=0.01,P=0.916;体质肥胖型学生运动量的主效应不显著,F(1,284)=0.05,P=0.826。对消极情绪因子的简单效应检验结果如下:体质瘦弱型学生运动量的主效应显著,F(2,281)=7.55,P=0.006,经检验,中等运动量的均值显著低于小运动量的,如图4所示;体质残障型学生运动量的主效应不显著,F(2,281)=0.00,P=0.960;体质肥胖型学生运动量的主效应显著,F(2,281)=11.64,P=0.001,经检验,小运动量的均值显著低于中等运动量的,如图4所示。

图 3参加不同运动量的不同体质类型学生积极情绪状况

图 4参加不同运动量的不同体质类型学生消极情绪状况

研究结果表明:参加中等运动量的体质瘦弱型学生积极情绪体验显著强于参加小运动量的;参加小、中等运动量的体质残障型、肥胖型学生积极情绪体验差异不明显。参加中等运动量的体质瘦弱型学生消极情绪体验显著弱于参加小运动量的;参加小运动量的体质肥胖型学生消极情绪体验显著弱于参加中等运动量的;参加中、小等运动量的体质残障型学生消极情绪体验差异不明显。

有学者[2123]研究不同运动量与大学生心理健康、情绪的关系,发现中等运动量体育锻炼对心理健康的效应最好,且效果主要集中在抑郁、焦虑与强迫等因子上,且中等运动量体育锻炼对心境状态的效应最大。不难发现,中等运动量体育锻炼对体质弱势型学生情绪与普通人群有着类似的效益。有研究[2425]发现,中等偏上运动量对男大学生有较好的心理健康效应,中等偏下运动量对女大学生有较好的心理健康效应,说明体质水平影响不同运动量的心理健康效应,进而说明小运动量体育锻炼对体质肥胖型学生的消极情绪效果是符合体质肥胖型学生需求的。另外,不同运动量对体质残障型学生的情绪效益的差异不明显,需要进一步的研究探讨。

本研究把运动强度、时间和频率转换为运动量,可能会在一定程度上掩饰运动强度、时间与频率各方面的情绪效益。如Berger等[26]通过研究制定体育锻炼获得最大情绪效益的方法模型,其中运动负荷条件包括中等练习强度、一次锻炼持续20~30 min和每周锻炼至少3次;因此,考虑到不同体质类型大学生弱势群体身心健康状况的差异性,或许从体育锻炼的强度、时间与频率3方面分析其情绪效益,更有利于给学生体育锻炼提供分类指导。

3结论

1)大学生体质弱势群体参加体育锻炼阶段人数比例呈现“中间大、两头小”的分布特征;在体育锻炼运动量选择上以参加“小运动量”为主。不同体质类型学生在参加不同锻炼阶段、不同运动量的人数比例上存在很大差异。

2)偶尔参加或有规律地参加体育锻炼对体质残障型与肥胖型大学生积极情绪体验的促进效果明显好于不参加体育锻炼的;偶尔参加或有规律地参加体育锻炼对体质瘦弱型大学生消极情绪体验的缓解效果明显好于不参加体育锻炼的;偶尔参加体育锻炼对体质肥胖型大学生消极情绪体验的缓解效果明显好于有规律地参加体育锻炼的。

3)中等运动量的体育锻炼对体质瘦弱型大学生积极情绪的促进效果与消极情绪的缓解效果明显好于小运动量的;小运动量的体育锻炼对体质肥胖型大学生消极情绪的缓解效果明显好于中等运动量的;参加小或中运动量的体育锻炼对体质残障型大学生积极或者消极情绪的效益不明显。

参考文献:

[1]刘成,李秀华.体质弱势群体与体育教学改革[J].体育学刊,2005,12(5):7274.

[2]邓丽芳,郑日昌.大学生的情绪向性、表达性与心理健康关系的研究[J].心理发展与教育,2003(2):6973.

[3]季浏,张力为,姚家新.体育运动心理学[M],北京:北京体育大学出版社,2007:11.

[4]Mclnman A D,Berger B G.SelfConcept and Mood Changes Associated with Aerobic Dance[J].Australia Psychology,1993(45):134140.

[5]陈大为.体育活动对情绪健康的影响[J].体育与科学,2002,23(2):4647.

[6]卢三妹,张晓红,麦粤徽,等.体育锻炼对大学生心理压力影响的研究[J].首都体育学院学报,2009,21(3):352355.

[7]贺亮锋.体育活动对大学生心境和情绪的影响实验研究[J].北京体育大学学报,2007,30(4):481488.

[8]李焕玉,殷恒婵,陈爱国.体育锻炼与大学生积极情绪的关系:自尊的中介效应[J].少林与太极:中州体育,2012(11):1317.

[9]叶培军.江苏省体质弱势大学生体育锻炼与心理健康关系的研究[D].南京:东南大学,2009.

[10]郭敏刚,吴雪,陈静.残疾人心理健康及其与体育锻炼关系研究[J].北京体育大学学报,2007,30(2):189191.

[11]贺军平,郝玉.瑜伽练习对普通高校体质弱势群体身心影响的研究[J].湖北体育科技,2013,32(5):403405.

[12]黄丽,杨廷忠,季忠民.正性负性情绪量表(PANAS)的中国人群适用性研究[J].中国心理卫生杂志,2003,17(1):5456.

[13]梁德清.高校学生应激水平及其与体育锻炼的关系[J].中国心理卫生杂志,1994,8(1):56.

[14]李京诚.锻炼心理学[M].北京:高等教育出版社,2009:134135.

[15]程小虎,卢标,张凯.对大学生体育锻炼行为阶段性特点的调查研究[J].体育与科学,1998,19(2):5558.

[16]邵君.上海大学生体育锻炼行为特点及其影响因素的研究[D].上海:华东师范大学,2006.

[17]司琦.大学生体育锻炼行为的阶段变化与心理因素研究[J].体育科学,2005,25(12):7683.

[18]曹京华,俞洁敏,朱寒笑.有氧运动和情绪[J].北京体育大学学报,2002,25(4):471479.

[19]Hayden R M,Allen G J.Relationship between Aerobic Exercise,Anxiety,and Depression:Convergent Validation by Knowledgeable Informants[J].J Sports Med,1984(24):6974.

[20]Boutcher S.Emotion and aerobic exercise[J].Handbook of Research on Sport Psychology,1993:799814.

[21]黄春梅.新疆高师不同运动量等级大学生心理健康状况的分析比较[D].乌鲁木齐:新疆大学,2006.

[22]任庆军.陕西高校大学生心理健康与体育锻炼关系的研究[J].上海体育科研,2003,24(3):7173.

[23]张海红.运动量与心理健康的关系研究:基于杭州城市居民的调查与分析[J].浙江体育科学,2014,36(1):89114.

[24]朱伟,李洪强.北京普通高校大学生课外体育活动与心理健康的调查研究[J].西安体育学院学报,2008,25(3):127131.

[25]安雅然.辽宁省普通高校大学生心理健康现状及其与参加体育活动的相关研究[J].中国体育科技,2003,39(3):3537.

[26]Berger B G,Owen D R.Preliminary analysis of a causal relationship between swimming and stress reduction:Intense exercise may negate the effects[J].International Journal of Sport Psychology,1992(23):7085.