中国女排在伦敦奥运会接发球存在的核心问题及改进建议

2015-04-29刘梦婷靳小雨

刘梦婷 靳小雨

摘要:排球比赛接发球决定着一攻扣球质量及攻击力的发挥,因此,接发球到位率是决定比赛中能否战胜对手的关键因素。随着发球攻击性越来越强,接发球难度也越来越大,而接发球的姿势和站位阵型是直接影响接发球效果的主要因素。运用录像观察和数据统计等研究方法,在分析中国女排伦敦奥运会接发球效果的基础上,指出存在的问题,结果显示:上手传球接发球到位率最高,低姿接发球到位率明显高于高姿接发球,且具有非常显著性差异。建议中国女排在今后的训练和比赛中改进接发球站位偏前等问题。

关键词: 中国女排;低姿接发球;高姿接发球;接发球到位率

中图分类号: G 842文章编号:1009783X(2015)01006005文献标志码: A

现代排球发球技战术水平不断提高,随着大力跳发球和跳发平冲飘球技术的普遍运用,增大了接发球的难度。许多队伍在比赛中针对性地采用“拼发球”战术,以达到直接得分或破坏对方一传的目的,争取第一回合的主动权,这就对接发球技术提出了更高的要求。本文分析了中国女排在第30届奥运会全部场次比赛中的接发球情况,重点分析中国女排接发球问题,并从不同轮次、接发球姿势方面进行深层分析,以期能够为中国女排改进接发球提供参考。

1研究对象与方法

1.1研究对象

以伦敦奥运会中国女排接发球效果为研究对象,通过数据统计分析中国女排接发球存在的问题。

1.2研究方法

1.2.1录像观察统计法

观察2012年伦敦奥运会中国女排全部场次比赛录像(专业机位拍摄),按照接发球效果:到位、不到位(可调、不可调、直接过网)、失误和接发球姿势(低姿接发球、高姿接发球、上手传球接发球)统计每个接发球的状况。

1.2.2数据分析法

运用Excel对所得数据进行统计录入,采用SPSS 11.5软件系统对所得数据进行χ2检验等统计学分析,结合录像观察进行综合数据分析。

2结果与分析

2.1相关概念的界定

为了比赛统计方便和更加准确,本研究将接发球效果按照“到位”“可调”“不可调”“直接过网”“失误”进行分类,将接发球的动作姿势分为“低姿接发球”“高姿接发球”“传球接发球”,概念界定如下。1)到位:指可组成快攻类战术扣球的接发球;2)可调:指接发球不到位,但可通过调整传球组织强攻扣球的接发球;3)不可调:指接发球不到位,不能通过调整传球组织扣球的接发球;4)直接过网:指接发球直接越过球网进入对方场区;5)失误:指接发球队员直接失分(接飞、落地、犯规等);6)低姿接发球:采用垫球技术接发球时击球点在肚脐以下;7)高姿接发球:采用垫球技术接发球时击球点在肚脐以上;8)传球接发球:采用上手传球技术接发球。

2.2中国女排接发球效果统计分析

2.2.1全队接发球效果统计分析

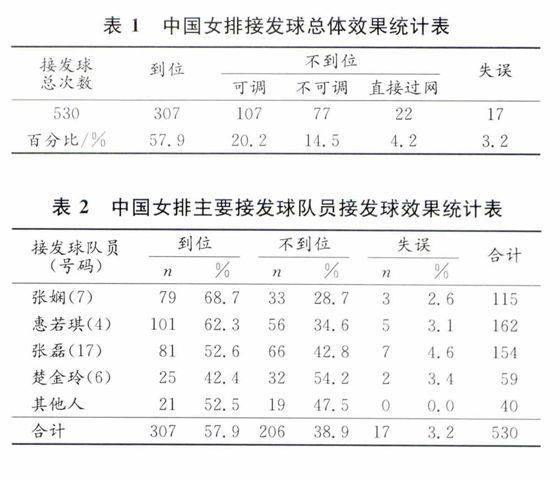

中国女排在伦敦奥运会取得3胜 3负战绩,最终获得并列第5名。比赛中,中国女排共接发球530 次,接发球效果见表1。

表 1中国女排接发球总体效果统计表

接发球既是防守的开始又是一攻的起点,接发球是否到位,直接关系到本方进攻实力的发挥。中国女排“快速多变,多点进攻”的一攻战术体系对接发球到位率的依赖性很高,而对于每球得分的赛制,一攻对比赛的胜负往往起到关键作用[12]。接发球效果好,全队的进攻战术能够充分发挥出来,能够组织起完善有效的进攻战术,进攻效果相应为好;相反,接发球效果差,队伍无法组织完善有效的进攻战术,只能进行被动的进攻,效果自然会差[3],甚至有可能因为一次接发球失误而对全队的心理造成不良影响,从而导致连续失分。

当今世界女排强队接发球效果统计显示,美国、巴西、日本接发球到位率分别为60.5%、60.3%、61.8%[4],接发球到位率均在60%以上。中国女排本届奥运会57.9%的接发球到位率与强队存在一定差距。缺乏稳定的接发球,中国女排快速多变的进攻战术体系就无法保障,而14.5%的“不可调”和合计达到7.4%的直接过网与失误也使中国女排在接发球环节处于被动。

2.2.2个人接发球效果统计分析

当今世界排坛绝大多数队伍(男排女排均包括)采用自由人和2名主攻队员“3人接发球阵型”。中国女排虽然也采用3人接发球,但与之不同的是接应二传接发球,即7号张娴(自由人)、4号惠若琪(主攻)和17号张磊(接应)3人接发球。另外,在本届奥运会上,中国女排也尝试了自由人和2名主攻队员接发球的国际主流3人接发球阵型,即由6号楚金玲(主攻)、4号惠若琪(主攻)和7号张娴(自由人)3人接发球,队员接发球效果统计结果见表2。

从表2可见,自由人张娴接发球到位率68.7%为全队最高且失误率最低,其次是主攻惠若琪,接应二传张磊的接发球到位率相对较低而失误率最高,主攻楚金玲的到位率仅为42.4%,有较大差距。中国女排针对不同对手而选择采用2套不同的接发球阵型都存在共同的问题,就是接发球最好的张娴(自由人)接发球数量仅为115次,明显偏低。这虽然主要是由于对手针对性地采用避开自由人的发球战术造成,但也与中国女排的站位阵型有关,所以自由人张娴的作用还需要进一步发挥。主攻惠若琪由于接发球比率高,也影响了进攻的效果,这对整个中国女排的进攻体系来说是不利的。17号张磊作为接应二传,在6个轮次均要参与接发球,其接应二传的位置和较低的接发球到位率使其成为各队发球攻击的首选目标;所以张磊的接发球稳定性对中国女排一攻水平的发挥影响最大。主攻6号楚金玲在对阵美国、巴西、韩国的比赛中作为主接队员接发球到位率42.4%,为全队最低,影响了她进攻的成功率;因此,可以认为,目前中国女排还不适于采用“自由人和2名主攻队员接发球的国际主流3人接发球阵型”。中国女排接应二传参与的“3人接发球阵型”对主接队员能力要求很高,由于主攻网上绝对实力欠缺,4号位进攻主要是以速度来突破对方拦网,因此,少接一传是保证主攻进攻速度的有效途径;所以,中国女排自由人要争取更多的接发球,以分担接应二传和主攻的压力,使全队的进攻发挥更大的威力。

表 2中国女排主要接发球队员接发球效果统计表

2.3中国女排接发球存在的核心问题

2.3.1中国女排接发球阵型存在的问题

2.3.1.1中国女排各轮次接发球站位存在的问题

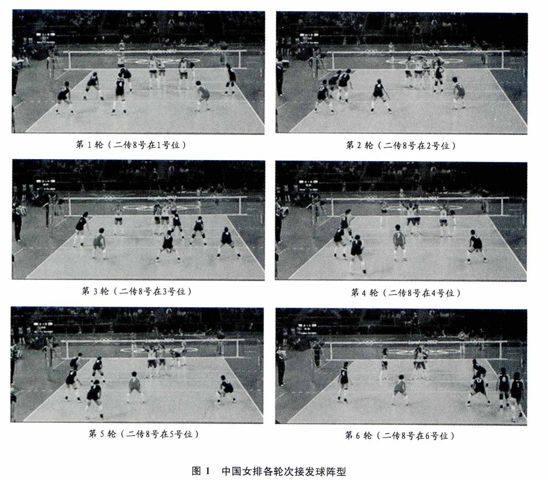

按照惯例,以二传在场上的位置确定轮次,即二传在1号位为第1轮,二传在2号位为第2轮,二传在6号位为第6轮。图1为中国女排各轮次接发球阵型。总结各轮次站位特点如下。

1)接发球队员接发球时距端线的距离。接发球队员接发球时距端线的距离是决定队员接发球姿势的重要原因,接发球站位偏前,对方发球落点主要集中在腰部以上,采用高姿接发球和传球接发球较多。接发球站位相对靠后,则球的飞行时间延长,队员可通过积极判断,移动脚步,多采用低姿接发球。通过观看录像及统计数据发现,中国女排第3轮、第5轮接发球站位相对靠后(距端线约2 m),主要采用的是低姿接发球;第1轮、第2轮和第4轮接发球队员的站位在后场中部(距端线约3.0~3.5 m);第6轮接发球队员的站位在后场前部(距底线4.0~4.5 m),队员采用高姿接发球的比率较大。

2)接发球队员接发球时是否受到其他队员跑动路线干扰。接发球站位的安排是为了更好地组织战术进攻,力争让攻手能够在最舒服的情况下调整节奏完成进攻。同时,也要考虑接发球质量相对不高的进攻队员隐蔽站位。中国女排第4轮、第5轮和第6轮均隐藏了1号主攻手王一梅。第6轮如果对方将球发向1号位区域,由于站位规则的要求,二传的跑动路线会对接发球队员产生较大的干扰。第2轮,接应17号张磊的身前有2名前排队员隐蔽站位,接发球也易受前排队员跑动的干扰。

3)自由人接发球的可控范围。自由人作为专门完成接发球任务的主接队员,其接发球技术无疑应该是全队最好的,因此,各队在安排接发球阵型时都尽可能扩大自由人的接发球可控范围。图1显示,中国女排第4轮和第5轮自由人6号位,视野广阔,可控范围大,可以较好地完成接发。

图 1中国女排各轮次接发球阵型

2.3.1.2中国女排各轮次接发球效果分析

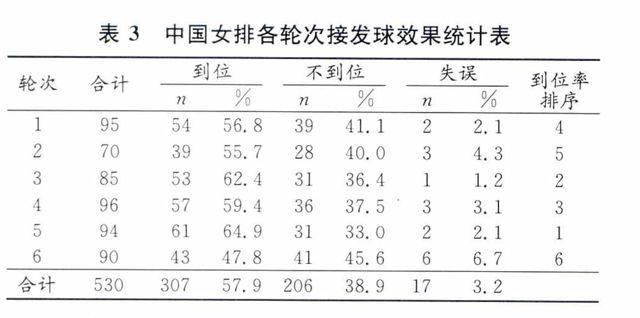

对中国女排采用的3人接发球阵型各轮次接发球效果进行统计,结果见表3。

表 3中国女排各轮次接发球效果统计表

由表3可见,中国女排第6轮接发球到位率最低而失误率最高。接发球效果与接发球站位阵型有直接关系,该轮17号接应张磊站在右侧场区接发球,二传8号在其身后插上组织进攻,前排副攻15号在2号位隐蔽站位,1号主攻在1号位,由于站位规则的要求,4名队员集中站位在右侧场区。当对方向该区域发球时,二传的插上路线与来球路线重叠,对接发球队员产生较大的干扰。第3轮接发球队员站位相对靠后,视野开阔,可以较好地判断来球;第4轮和第5轮,自由人均在6号位,控制范围大,这3个轮次中国女排的一传到位率较高。第2轮失误率相对较高,不接一传的主攻1号要撤位保证4号位强攻,对接应17号的接发球造成一定的干扰。第1轮自由人控制了超过一半的场区,以减轻站位在中间的4号主攻和左侧17号接应的接发球压力,但接发球到位率依然较低。

根据上述分析,可以认为中国女排在接发球阵型上主要存在以下问题:1)整体接发球站位偏前,脚步移动不灵活,到位率偏低。2)对长飘球、大力跳发球、前区轻飘球等不同性能的发球判断不够,失误率偏高。3)3人接发球阵容不稳定,个别主接队员接发球到位率偏低,“自由人和2名主攻队员接发球”的国际主流3人接发球阵型效果不理想。

2.3.2中国女排接发球姿势存在的问题

接发球姿势是接发球队员通过判断球的性质而选择采用的接发球方式。准备姿势和移动是在比赛中运用最多、影响最大的技术[5],而具体采用何种接发球方式与接发球阵型密切相关。接发球阵型中队员的站位、距底线的距离、是否受跑动队员干扰等都影响接发球队员的接发方式。

2.3.2.1中国女排整体不同姿势接发球效果对比

我们将接发球姿势分为低姿接发球、高姿接发球和传球接发球3种姿势进行深入分析。中国女排不同姿势接发球效果统计结果见表4。

表 4中国女排不同姿势接发球效果统计

由表4可见,全队整体的低姿接发球到位率明显高于高姿接发球,经检验两者呈非常显著性差异(P=0.000<0.01)。低姿接发球失误率2.5%,也低于接发球总体3.2%(见表1)的失误率;而高姿接发球失误率5.4%,高于接发球总体失误率。传球接发球到位率最高,失误率为0,这提示对待高、远、追胸的发球或前区的轻飘球,要更加注重上手传球接发球技术的运用。

2.3.2.2不同姿势接发球效果分析

实验证明,“当膝关节弯曲角度在120°时起动最快、100°次之、80°最差[6]。录像观察发现:采用不同的姿势接发球,在身体重心、击球点、球的飞行效果上有所不同。

1) 低姿接发球:身体重心稳定,击球点低。通过身体缓冲和手臂控制来球,球体飞行路线比较稳定。

2)高姿接发球:身体重心高、不稳,击球点高。队员多采用侧垫、让垫等动作完成击球,影响了身体的缓冲用力,触球后球体往往飞行弧度较高,有时伴随高速旋转,增加了二传传球的难度,也不利于战术的突然性和隐蔽性。

3)上手传球接发球:20世纪60年代以前,接发球主要是采用双手上手传球技术,到位率很高。后来由于勾手大力发球和飘球的广泛运用,特别是排球规则对连击和持球尺度的严格限制,前臂垫球接发球技术渐渐取代双手上手传球接发球。而今,由于排球规则对第一次击球时连击和持球尺度的放宽,再次起用这种技术,已成为可能[7]。录像观察发现:传球接发球击球点高,缩短了球的飞行时间,提高了二传分配球的速度,增加了战术的隐蔽性;但传球接发球在比赛中使用的次数较少,其主要原因是接发球队员手指力量相对较差,训练垫球接发球模式比较固定,而规则对持球、连击的判罚也会使队员有所顾忌。

当然,在接发球技术运用中,有时会根据发球的性能而采用非规范的击球动作,也能保证接发球到位;因此,应该客观评价不同姿势接发球的利弊,加强接不同性能、落点发球的针对性训练,以提高比赛接发球到位率。

2.3.2.3主接队员不同姿势接发球效果分析

伦敦奥运会中国女排6场比赛主接队员不同姿势接发球效果统计结果见表5。

表 5中国女排主接队员不同姿势接发球效果统计

由表5可见,主要接发球队员低姿接发球到位率均高于高姿接发球,经检验,除6号楚金玲高、低姿接发球呈显著差异(P=0.027<0.05)外,其他均呈非常显著性差异(P<0.01)。

低姿接发球和传球接发球到位率虽然高,但适用条件却不同。要提高对各种发球的适应能力,尤其是预判能力,准确的预判对于提高接发球的准确性起着相当重要的作用[8]。低姿接发球时,接发球队员身体重心低而稳定,击球手臂便于形成平稳的垫击面,适于接弧度低、速度快、力量大的发球;而上手传球接发球,手指灵活而触球面积大,便于控制球的落点。因此,适于接前区高弧度球和追胸的飘球。录像观察发现,中国女排接发球队员应对追胸的发球效果不好,常常出现犹豫,不敢采用上手传球方式接发球,而是通过后撤、侧身让垫的方式以高姿接发球。

3结论与建议

3.1结论

1)中国女排伦敦奥运会57.9%的接发球到位率偏低,与世界强队存在差距。

2)中国女排自由人接发球数量偏低,是因对手针对性地采用避开自由人的发球战术造成,也与中国女排的站位阵型有关。

3)由于参加本届奥运会的中国女排主攻队员6号接发球到位率偏低,因此,不适于采用“自由人和2名主攻队员接发球”的国际主流3人接发球阵型。

4)中国女排不同姿势的接发球到位率差异显著,上手传球接发球到位率最高,低姿接发球到位率高于高姿接发球且呈非常显著性差异。

5)中国女排第2轮和第6轮接发球站位阵型中前排进攻队员的跑动路线对接发球队员易产生较大干扰,除了第3轮和第5轮,其他各轮次均存在接发球站位偏前的问题。

3.2建议

1)加强接发球针对性训练,提高整体接发球到位率。

2)通过改变接发球站位阵型,扩大自由人接发球控制区,提高自由人接发球数量。

3)加强上手传球接发球技术训练,尤其针对前区高弧度球和追胸球,鼓励队员多采用上手传球接发球。

4)第1、2、4、6轮接发球站位阵型适度后移,加强预判和脚步移动,避免高姿接发球。

5)着重提高主攻队员接发球到位率,采用“自由人和2名主攻队员接发球”的国际主流3人接发球阵型,以避免第2轮、第6轮进攻队员跑动路线对接发球的干扰。

参考文献:

[1]屈东华,张岩.2004—2008年中国女排与世界强队技战术运用对比研究[J].首都体育学院学报,2010,22(1):6872.

[2]尹洪满,潘峰,宋志刚.中国女排接发球进攻战术运用方式的结构特征[J].北京体育大学学报,2006,29(5):695696.

[3]张兴林,李毅钧,钟秉枢,等.中国女排技术统计分析与变革启示:以2013年世界女排大奖赛为例[J].首都体育学院学报,2014(3):162166.

[4]靳小雨,姜冠军,任汝岗,等.中国女排与世界高水平女排攻防战术运用能力的比较分析[J].北京体育大学学报,2013,36(3):129132.

[5]黄汉升.球类运动排球[M].北京:高等教育出版社,2009:50.

[6]苗大培.对男排后排防守不同准备姿势起动效果的研究与分析[J].中国体育科技,1989(2):3943.

[7]武军,王浩娟.浅谈如何改进排球接发球技术[J].山西师范大学体育学院学报,1999(6):5355.

[8]李军,曹景伟.中、古之战中国女排失利的因素分析[J].中国体育科技,1999,35(10):4345.