书局的权势网络与知识生产

2015-04-29刘超

刘超

内容提要 教科书是学校教育的主要知识载体,也是一种商品。在教科书编写发行中,书局建立权势网络:书局的编者有地缘或学缘上的关系;对政府教育部门进行人事渗透,参与课程标准的制订,施加对教育政策的影响;采取多种推销方式,争夺教科书市场。书局通过控制教科书的编写发行,确立其在知识生产中的地位,以国家的名义,通过教育途径,将地方性知识全国化,将个人性知识大众化,实现知识的社会控制。

关键词 书局 权势网络 知识生产 教科书

〔中图分类号〕K258 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2015)12-0084-10

近年来,民国出版业以及教科书的研究引起了国内外的关注,在图书编写与文化教育意义研究方面,取得了较大进展。①但文献很少注意到书局出版活动对图书知识性质的影响。关于书局的地位,清末即有人指出:“教育者,国民之基础也。书籍者,教育之所藉以转移者也”;“书籍之组搆,由于编辑,由于印刷,由于发行,而后乃得流传于世。是编辑、印刷、发行者,所以组搆而成书籍者也,故编辑、印刷、发行之权在我,则组搆书籍之权在我,而教育之权亦在我。编辑、印刷、发行之权在人,则组搆书籍之权在人,而教育之权亦在人。”②图书是人们知识的重要来源,书局在图书编辑、印刷、发行中居中心地位,关乎教育之权。我们在通过图书获取知识时,应该对图书“组搆”过程有所了解,对书中“知识”进行思考:这种知识是如何生成的?其意义与价值如何?本文尝试以民国时期书局的教科书编写发行为中心略作讨论。③

一、高集中度与关联性:以商务印书馆为中心的出版业

在图书中,教科书具有一定的特殊性。教科书是学校教育主要的知识载体,其知识被认为是“主流”文

* 基金项目:国家社科基金重大项目“中国百年教科书整理与研究”(10&ZD095);安徽省高校人文社科重点项目“传统伦理的现代转换:清末民初伦理教科书研究”(SK2015A212);本研究也得到上海市历史教育教学研究基地资助

① 这方面的研究,参阅汪家熔:《商务印书馆史及其它》,中国书籍出版社,1998年;王建辉:《旧时代商务印书馆与政府关系之考察》,《出版广角》2001年第1期;周武:《论民国初年文化市场与上海出版业的互动》,《史林》2004年第6期;洪九来:《20世纪20年代前后商务与中华的出版竞争评议——以中华书局“民六危机”为中心的考察》,《都市文化研究》2013年第2期;周其厚:《中华书局与近代文化》,中华书局,2007年;黄宝忠:《近代中国民营出版业研究——以商务印书馆和中华书局为考察对象》,博士学位论文,浙江大学,2007年;章清:《清季民国时期的“思想界”》,社会科学文献出版社,2014年;[美]芮哲非:《谷腾堡在上海:中国印刷资本业的发展(1876-1937)》,张志强等译,商务印书馆,2014年。这些研究讨论到书局之间的“出版竞争”,多侧重于商业上的“成功之道”。

② 《中国图书有限公司招股缘起(代论)》,《申报》1906年4月初2,《申报》影印本第83册第241页。

③ 民国时期,政治不统一,各政权和一些地方政府、学校也编写教科书。本文主要讨论民国中央政府审定或认可颁行的教科书。

化的重要组成部分,是关于意义与价值观的系统,渗透到日常生活与社会制度中,对大多数人产生影响与控制。[美]M·阿普尔、L·克丽斯蒂安-史密斯主编:《教科书政治学》,侯定凯译,华东师范大学出版社,2005年,第135页。教科书中的知识往往被视为是经典的知识,是不证自明与不容置疑的。民国时期的教科书管理,主要采取部编教材与审定民间教材相结合的方式,而以审定为主,民间书局一直是编辑发行的主流。参阅王建军:《中国近代教科书发展研究》,广东教育出版社,1996年。1940年代,国民政府教育部发行“国定本”教科书,各大书局不再自行编写,主要是承担印发任务。书局作为一个企业,利润是主要的考量。“生意就是生意,即使它关乎启蒙。”[美]罗伯特·达恩顿:《启蒙运动的生意:〈百科全书〉出版史(1775-1800)》,叶桐、顾杭译,生活·读书·新知三联书店,2005年,第25页。对书局来说,图书是一种商品,其编写与发行过程,也是商品生产与流通过程。书局要将图书这种商品推销出去,才能为书局带来利润,书中的知识才能真正地发挥影响。讨论书局的教科书编写发行情况,对了解知识生产的过程以及知识的性质有一定意义。

书局的地位与教科书编写发行密切相关。“教科书是各家(书局)发行的最大目标,因为它利润最大销数最稳定。”金兆梓:《我在中华书局的三十年》,中华书局编辑部编:《回忆中华书局》,中华书局,1987年,第228页。下文,书局的名称一般用简称。民国几大书局都是因为发行教科书起家。1904年商务印书馆《最新教科书》发行成功,开始确立商务在出版业中的龙头地位,民营出版企业逐渐认识到教科书编写发行是一条成功之道,有条件的纷纷加入其中。1912年,新成立的中华书局乘民国成立之机,发行新式教科书成功,开始跻身大书局行列。世界书局也是乘1922年新学制颁行时编写新教科书而取得成功。开明书店成立之初只是一个关注妇女问题的杂志社,后编辑学生读物“活页文选”和教科书而逐渐做大。邱雪松:《开明书店、“开明人”与“开明风”:中国现代知识分子与出版的一种关系》,博士学位论文,华东师范大学,2010年,第32页。具有国民党官方背景的正中书局也是靠发行教科书起家的。黎孑遗:《概述国民党正中书局》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社,2002年,第406页。“教科书是书业中最大的业务,不出教科书,就算不得是大书局。”⑩朱联保编撰:《近现代上海出版业印象记》,学林出版社,1993年,第140、7页。商务、中华、世界能够成为出版界的翘楚,“唯一的基本条件是印数最多的教科书”,“其他各小出版家,如果没有教科书或其他销数较大的出版物,往往都倏起倏灭,不能维持到十年二十年之久,更谈不上什么发展”。章锡琛:《漫谈商务印书馆》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料选辑》第43辑,中华书局,1964年,第98页。教科书业务对出版企业有很大关系,往往一套教科书的成功便可造就一个书局的崛起。王慜:《近代商人出版家的成败——以沈知方与他的世界书局为中心的研究》,硕士学位论文,复旦大学,2007年,第20页。

出版课本与教育用书的书局,笔者根据《民国时期总书目·中小学教材》一书统计,约有190家。这些书局有两个明显的特点:首先是有较高的集中度。一是书局地点主要集中在上海。近代上海得风气之先,是中国文化出版的中心,也是教科书编写发行的中心。民国时期,上海地区的书局超过100家,占据全国书局总数的大半。二是出版业务主要集中在几家大书局。民国时期书局较多,但大多数书局是中小型书局,资本不多,职工人数一般数十人至百余人,有的仅出几种图书。从印售中小学教科书数量来看,大书局有商务、中华、世界、大东书局、开明这五家,⑩其中又以商务、中华与世界为最大,1934年全国出版物总册数的61%、1935年的62%、1936年的71%均出于这三家书局。王云五:《十年来的中国出版事业》,宋原放主编:《中国出版史料·现代部分》第1卷下册,山东教育出版社,2001年,第427页。就教科书出版来说,1920年后一时间,“全国所用之教科书,商务供给什六,中华供给什三,”陆费逵:《六十年来中国之出版业与印刷业》,《陆费逵文选》,中华书局,2011年,第396页。商务与中华占绝对优势,这种情况维持了相当长时间,直到1940年代“国定本”教科书发行才结束。

其次是书局之间有一定关联性。一是不少书局的骨干出自商务印书馆。商务为业界龙头,后来的几大书局,如中华、世界、大东、开明等的创办人都出自商务。中华书局发起人陆费逵、戴克敦、沈颐、沈继方等人,为商务时期的同事。钱炳寰:《谈谈中华书局的创办人》,《出版史料》1992年第4期。中华创办后,“于商务发行、编辑两方面,且招致多人,入中华书局,以厚其力。”蒋维乔:《创办初期之商务印书馆与中华书局》,张静庐辑注:《中国近现代出版史料·现代丁编》下册,上海书店出版社,2003年,第399页。世界书局创办人沈知方是商务的老员工,也是中华的创办人之一。后来沈知方脱离中华,独资经营世界书局。开明书店创办人章锡琛兄弟都是商务员工。开明创办后,商务一些编辑过来任编辑。大东书局创办者吕子泉、王幼堂、沈骏声、王均卿四人都曾是商务的员工。朱联保编撰:《近现代上海出版业印象记》,学林出版社,1993年,第32页。二是经营方式也借鉴商务印书馆。商务设立编译、出版(印刷)与发行等机构,这种经营模式为其他大书局所借鉴,如中华、世界的组织与商务一样,“是合编辑、印刷、出版、发行为一体的全能出版机构,其性质近乎托拉斯。”吴铁声:《解放前中华书局琐记》,中华书局编辑部编:《回忆中华书局》,中华书局,1987年,第76页。开明书店“规章制度,大部分是从商务那里抄来的。”宋云彬:《开明旧事——我所知道的开明书店》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料选辑》第31辑,中国文史出版社,1986年,第7页。

从民国书局的地区分布、书局关系来看,形成了以商务印书馆为基础、以商务印书馆与中华书局为中心的出版格局。这种出版格局使得大书局的出版思想影响到整个行业,对教科书编写发行也带有重要影响:一般学校使用的教科书,很大程度就是商务与中华的教科书,这使得商务与中华能够影响到大多数中小学生:通过教科书获取的知识,基本是商务与中华所推销的“知识”。

二、地缘与学缘:以江浙人士为主的编译人员

在教科书编写发行研究中,一般都强调教科书质量,认为质量好的教科书就会自然地被读者接受,占领市场。此说有一定道理,但尚可进一步讨论。教科书质量与编者有直接的关联。许多政治与社会观念,实际上是经过编者的过滤与诠释,才传递给广大学生与普通民众。程美宝:《由爱乡而爱国:清末广东乡土教材的国家话语》,《历史研究》2003年第4期。编者的知识素养是影响教科书编写的重要因素。

民国书局人员中,亲缘、地缘和学缘的关系较为普遍。以商务印书馆为例。1930年代初,商务对总馆全体职员籍贯统计中,江苏占46.03%、浙江占45.39%,庄俞:《三十五年来之商务印书馆》,《商务印书馆九十五年》,商务印书馆,1992年,第755页。江浙两省总共占近92%,地缘特色特别明显。负责教科书编写的编译所也是如此,商务编译所内素有“闽派”“绍兴帮”“常州帮”之说,编译人员主要来自江苏、浙江与福建三省,而各省内又有所集中,江苏主要来自常州,又以武进为多,浙江主要来自绍兴,福建主要来自闽侯。郑峰:《多歧之路:商务印书馆编译所知识分子研究(1902-1932)》,博士学位论文,复旦大学,2008年,第71页。其他书局的情况类似。开明书店中同事同乡关系更为明显,甚至被认为是“同人书店”。参见刘积英、张新华:《同人书店与商人书局——从融资方式看开明书店与世界书局的发展》,《北京印刷学院学报》2000年第4期。

编译人员中有一些是因为特别关系而被书局延揽进来的。一是官员、名流的推荐。如茅盾进商务印书馆,是因为其表叔卢学溥时任财政部公债司司长,商务想承印政府发行的大量公债票。茅盾:《我走过的路》上册,人民文学出版社,1997年,第118~119页。金兆梓进中华书局,是由于其兄金仲荪为国会议员,与陆费逵相识,中华聘他为交际员,由他与教育部等机关联系。吴铁声:《我所知道的中华人》,中华书局编辑部:《回忆中华书局》,中华书局,1987年,第31页。黎锦晖被中华书局聘请,是因为其兄黎锦熙曾任教育部教科书审查员。黎锦晖:《我在中华书局的日子》,俞筱尧、刘彦捷编:《陆费逵与中华书局》,中华书局香港有限公司,2002年,第33页。聘请他们可以为中华教科书审查通过取得方便。二是教育界人员。如商务、中华与世界都曾聘请吴研因为编辑,因为他是课程标准制订者以及教育部职员。世界书局聘用上海教育界颇有声望的钱选青、赵侣青等人,利用他们的影响来争夺市场。刘廷枚:《我所知道的沈知方和世界书局》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社,2002年,第319页。

地缘与学缘因素对教科书编写会有一定的影响。一是会降低编者的专业要求。对一些编者来说,编写教科书是他们的工作。如吴研因编纂的有历史与国文,校订的有工艺、音乐、社会等科;金兆梓编写历史教科书,校订的科目涉及到英语、理科、物理、公民、常识等;朱文叔编写的有修身、地理、论理、国文(国语),校订的有图画与公民等科;朱翊新在编写历史、地理、国文外,还编有常识、社会与三民主义等教科书;而蒋维乔编校的科目更多,含国文、历史、地理、论理学、教育学、心理学、商业、唱歌等,地理一科中,就涵盖了人文地理、自然地理与中国地理。从编者同时编校多个门类的教科书来看,书局对他们没有特别的专业要求,也不鼓励他们从事专业研究。顾颉刚离开商务印书馆,一个原因是对商务编辑教科书不重研究的做法不满。顾颉刚在谈到商务编辑教科书时说:“馆中主持的人,一方面逼人努力出货,一方面禁止人家的读书研究。在他们想,做了研究就迟了出货;而在我们想,没有研究便无从出货。这两个抵牾的观念,使我感受到在馆服务甚是乏味的事。”顾潮:《历劫终教志不灰——我的父亲顾颉刚》,华东师范大学出版社,1997年,第76页。金兆梓原先学的矿冶,喜欢的是化学,却编起了历史教科书。金兆梓回忆说:“我既不搞历史,又不搞教育,怎么会在团团转当中又从历史转到教科书上来了呢?这当然有个缘故。我头两次进中华书局,是我在中学里的文史老师张相——张献之先生。我初次进中华书局,他正在主持文史地的中小学教科书。我一进局,他就教我编著一部新学制的初中本国史教科书。我推说历史非素所习,不好胡乱搞。他鼓励我并且允许我尽量帮忙。师命难违,我只好担任下来。” 金兆梓:《我在中华书局的三十年》,中华书局编辑部编:《回忆中华书局》,中华书局,1987年,第227~228页。“实际上,编译所并不需要编译员具备多么高深的文化知识,他们只要求编译员能够将商务印书馆的藏书善加利用——阅读、寻觅、摘抄、整理、编辑、成书。”郑峰:《多歧之路:商务印书馆编译所知识分子研究(1902-1932)》,博士学位论文,复旦大学,2008年,第73页。

二是出版物有一定的地缘色彩。早期商务印书馆所出文哲政经等书刊,福建的作家占相当的地位,主要原因是因为高梦旦兄弟和当时福建人士如严复、林纾等有同学同年的交谊。郑贞文:《我所知道的商务印书馆》,《商务印书馆九十年》,中华书局,1964年,第206页。杜亚泉任编译所理化部长,商务最初出版的博物、理化、算学等教科书,都由他设计编辑。章锡琛:《漫谈商务印书馆》,《商务印书馆九十年》,中华书局,1964年,第112页。吴研因编写《新学制国语》时,所谓的白话文很多是其家乡话:“我是江南人,不会说普通话,所编的不免南腔北调,如把‘爸爸写成‘爹爹,把‘知道写成‘晓得等等。”⑧⑨吴研因:《旧中国的小学语文教材》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料选辑》第140辑,中国文史出版社,2000年,第222、212、243页。就南京国民政府时期中国历史教科书编者而言,三大书局相对稳定:商务是傅纬平与吕思勉、中华是金兆梓与姚绍华、世界是朱翊新,他们所编教科书多次再版,基本占据了市场。 教科书编写“反映了某个时代、某个地区、某些人的历史意识。”张元、周樑楷主编:《方法论:历史意识与历史教科书的分析编写国际学术探讨会论文集》,“国立”清华大学研究所,1998年,序言。

编者的来源及其职业化情况影响到教科书质量。一方面,教科书编写几乎与学问无关,大量没有专门研究的编者编写的教科书,多因循抄袭,经常引起抄袭之争与版权诉讼。另一方面,以江浙人士为主的书局编译人员构成,会把其个人的知识观念带入到教科书中,很可能会使他们编写的教科书中带有一定的地域因素,这构成了民国时期教科书知识的一个特点。

书局出于商业考虑,希望教科书能够带来利润,教科书质量未必是书局最在意的。中华书局总编辑舒新城说:“小学教科书的经营是靠营业手段的,小学教师也不问教科书的好坏”。⑧商务、中华、世界三家垄断局面形成后,“除了用招待、推销,无所不用其极的‘营业手段以外,也不管教科书的质量如何了。”⑨

三、参与课程标准制订

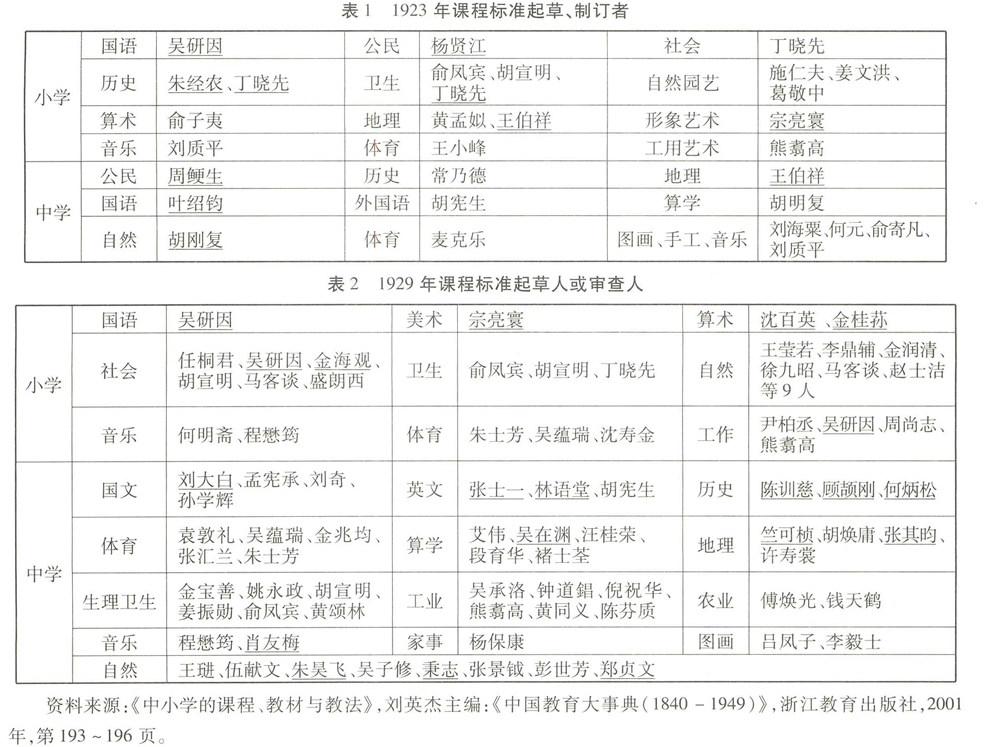

教科书是国家教育目的的体现物。政府颁行教育宗旨与课程标准,来指导和规范教科书编写。课程标准是教科书编写的直接依据,其制订和修改受到书局的高度重视,书局往往直接参与。1912年,教育部颁布《普通教育暂行办法》与《普通教育暂行课程标准》,是由商务与中华的蒋维乔、陆费逵等起草的。蒋维乔:《蒋维乔自述》,安徽文艺出版社,2013年,第42页。其后课程标准制订中,都有书局的影响。这里以1923年与1929年小学与初中两次课程标准起草、制订人员情况为例,略作说明。

1923年与1929年课程标准在民国教育史有重要影响。1923年开始实行新学制,标志着北京政府教育的一个转向。南京政府于1929年颁布新课程标准,1932年修订后,成为南京国民政府时期最重要的课程标准。课程标准制订者一般是各科专家以及有实际教学经验者,1929年后,课程标准制订人员相对稳定,变动较小。杨红波:《他们是谁 谁来选择 选择谁——论清末民国时期历史课程标准编写者的选择》,《湖南师范大学教育科学学报》2012年第6期。1923、1929年课程标准制订者,见表1、表2(名字加下划线者为书局编辑或在书局工作过)。本节未注明出处者,均参见徐友春主编:《民国人物大辞典》增订版,河北人民出版社,2007年。

从1923年与1929年小学与初中课程标准制订者来看,他们与书局的关系,有两种情况:一是曾经在书局工作过。这类制订者将近一半,如在商务工作过的有:沈百英、杨贤江、朱经农、宗亮寰、周鲠生、吴研因、叶绍钧、王伯祥、顾颉刚、胡明复、吴在渊、陈训慈、何炳松、张其昀等人;在中华工作过的有:金海观、丁晓先、张士一等人;在开明工作过的有:丁晓先、叶绍钧、王伯祥、林语堂等人;在世界工作过的是朱昊飞等。这些制订者中,又以商务的为多。如国语一科,吴研因为商务编辑,叶绍钧做过商务与开明的编辑,刘大白等人与商务有相当深的渊源;历史一科,朱经农后来出任商务总经理,陈训慈、顾颉刚、何炳松等都在商务工作过。这些人员都编校有教科书。

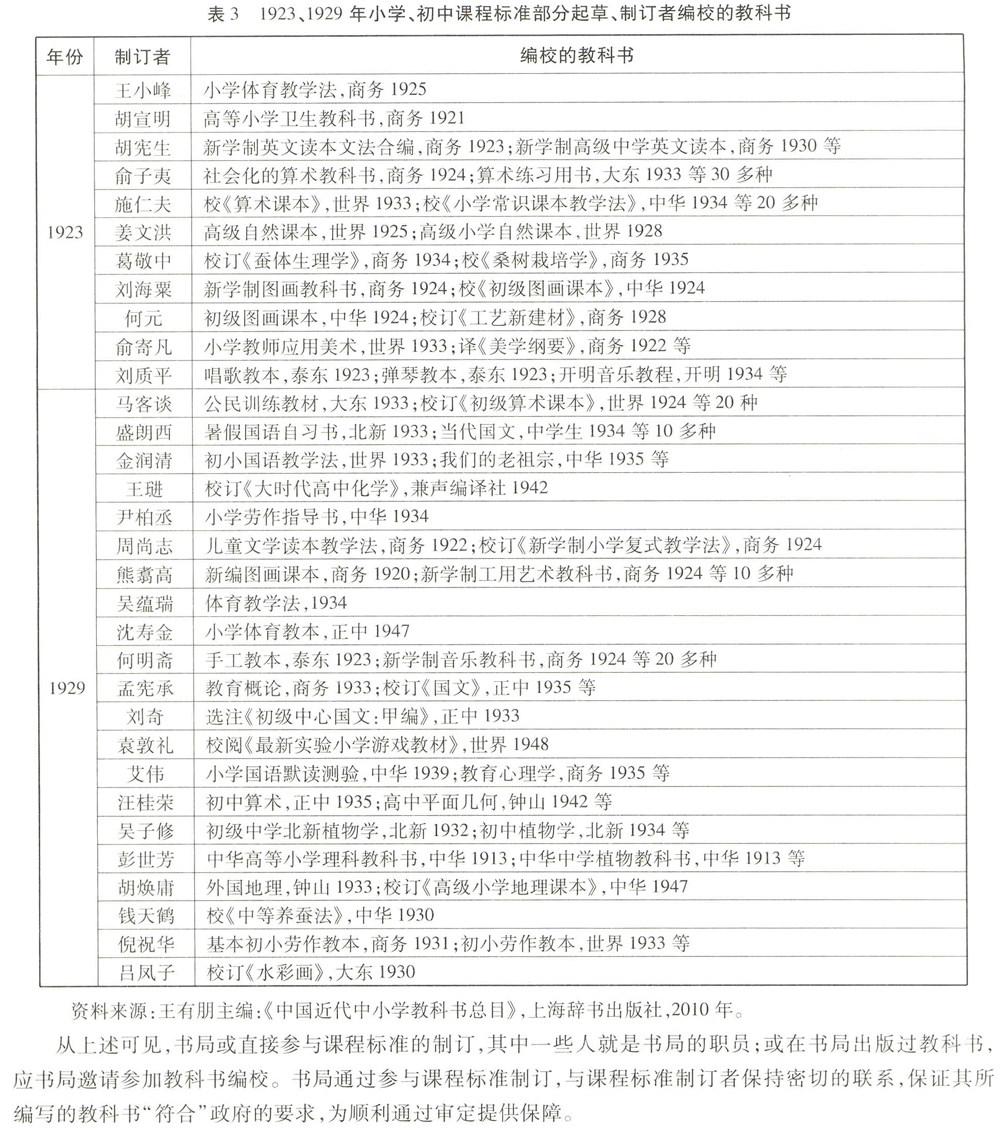

二是未在书局工作过的人员,一般都编校有教科书。课程标准制订者,基本上都是本学科的专家,除了上述在书局工作过的人员外,剩下的很多人都编写、校阅过相关教科书。见表3。

从上述可见,书局或直接参与课程标准的制订,其中一些人就是书局的职员;或在书局出版过教科书,应书局邀请参加教科书编校。书局通过参与课程标准制订,与课程标准制订者保持密切的联系,保证其所编写的教科书“符合”政府的要求,为顺利通过审定提供保障。

四、上层路线:书局与教育部的关系

商务老员工汪家熔说:“发行是出版活动中至关重要的环节,说它是出版的命根子并不夸大。没有健全的发行,再好的书也行之不远,难以实现自己的价值。”③汪家熔:《1931年前商务印书馆的发行》,《商务印书馆史及其它》,中国书籍出版社,1998年,第118、129页。 这道出了发行之于出版的重要性。教科书的发行,首先要经过教育主管部门审定或认可。因此,书局非常重视与教育部门的关系,以保证教科书能够通过审定,并借助教育部门的关系来帮忙推销。

书局与教育部人员都有直接联系。见表4。

从表4可见,教育部很多职员与书局都有关联。民初与北京政府时期的几位部长与次长,如蔡元培、范源濂、黄炎培、章士钊、马叙伦等,一些参事与司长,如王桐龄、蒋维乔、钟观光、夏曾佑、任鸿隽、沈步洲等人,都曾在商务或中华任职过。南京国民政府时期,蒋梦麟、陈布雷、朱经农、刘大白、顾树森、吴研因等人都曾任书局编辑。

书局维持与教育部人员的联系,是希望他们能够为教科书审定与推销提供帮助。商务发行中小学教科书,就运用政府力量。新课本问世时,即请各省教育行政首脑能够予以推荐。③世界教科书审定工作能够顺利展开,与曾任甘肃教育厅长、教育部次长代理部务的马邻翼的帮助关系很大。刘弘任:《回忆世界书局北京分局》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社,2002年,第343页。正中后来居上,是因为陈立夫的关系。陈立夫接掌教育部后,事事照顾正中,在推销方面,正中往往利用人事关系,占些上风。黎孑遗:《概述国民党正中书局》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,第408页。开明也“跟南京的官方虚与委蛇。”宋云彬:《开明旧事——我所知道的开明书店》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料选辑》第31辑,第8页。1943年,商务、中华等七家书局组成的“七联处”能够取得“国定本”教科书发行权,一个原因是与官方来往较多,关系密切。参阅贺金林:《“七联处”与1940年代的教科书发行》,《广东社会科学》2010年第1期。 教育部长的更迭会引发新的书业之外的竞争,书局都设法走上层路线拉拢关系,与教育部长关系的亲疏在某种程度上决定着教科书竞争的格局。周武:《论民国初年文化市场与上海出版业的互动》,《史林》2004年第6期。

不惟与教育界,书局也要维持与政界的联系。商务、中华、大东都吸收在政界有影响的人物做股东,借助他们的影响力以招揽业务。商务延请伍廷芳、郑孝胥等任董事,与政界保持良好的关系。参阅王建辉:《旧书店商务印书馆与政府关系之考察》,《出版广角》2001年第1期。开明邀请邵力子入股,并请其做董事长。大东吸收陶百力、杜月笙做股东。后来大东利用政界关系,成为国民政府最大印钞厂。黄宝忠:《近代中国民营出版业研究——以商务印书馆和中华书局为考察对象》,第64页。中华聘请范源濂、梁启超、唐绍仪、王正廷、于右任、孔祥熙等任董事。1935年“币制改革”时,中华能够承印中央银行的钞票和债券,一个原因是孔祥熙是财政部长、中央银行总裁,“那时中华书局承印的钞票,图案设计都和孔子有关,如用孔庙、孔墓、孔林、万古长青等为背景,也是为了博得孔祥熙的好感”。吴中:《近代出版业的开拓者陆费逵》,俞筱尧、刘彦捷编:《陆费逵与中华书局》,第112页。世界邀请张静江、吴稚晖、李石曾等为董事,为了教科书审定顺利,先后请北大校长胡仁源、监察院长于右任为审订人。世界每月送于右任审订费300元。朱联保:《回忆上海世界书局》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社,2002年,第293~294页。1936年世界编辑《世界新公民》,请周佛海校订,“其时周为国民党中央委员,又有‘宣传委员、‘民众训练部部长等名义,利用其名以便推销。”朱联保:《上海世界书局史忆》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,第274页。

书局与教育局、政界以及学界都保持联系,关于书局与学界的联系,参阅章清:《清季民国时期的思想界》下册,第六章。尤其是大书局与教育界、政界和学界的联系更为密切,形成一个关系网络。书局借助他们来保证图书的编写与发行,为书局的利益服务。

五、占领市场:书局之间的竞争与合作

如果说,通过教育部门审定是教科书发行前提的话,那么,如何让学校选用本书局的教科书,也是成功发行的关键环节。为了争夺教科书市场,各书局在地方上设立公司或销售处,打广告战、价格战,甚至诉讼,实行多种促销手段,开展同业竞争。这里仅以世界书局促销活动以及书局合作为例略作说明。

世界书局于1923年起开始编印教科书。当时中小学教科书市场几乎为商务、中华两家所垄断。世界书局为了争夺市场,运用各种营销方法,很快在教科书市场上占有一席之地。世界的推销手段是了解教科书发行及知识生产的一个参照。

世界要编写教科书,商务与中华立即出手阻挠。世界对此早有准备。在学校推销方面,“聘请了四位推销员:一是龙门师范毕业的;一是第二师范毕业的;一是上海中学毕业信仰天主教的;一是广东人。因为本市和邻近各县的小学校长和教师,绝大部分是龙门和二师出身。天主教和粤侨在本市设立的学校亦不在少数,而且都具有相当的规模。这四位推销员各以同学、同道和同乡的关系,分别向本市各小学教师打交道,进行推销,收效很大。”刘季康:《世界书局的发行工作回忆》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,第338页。针对商务、中华教科书低价倾销以及买通贩卖同业停销世界出版物的做法,世界除了对贩卖同业给于优厚回佣外,“组织他们另辟门面,悬挂世界书局牌号,订立特约往来合约,不到2个月光景,在沪宁、沪杭两路沿线以及苏北、皖北等处中等城市,出现了10余处世界书局特约发行所,扩大了社会影响。与此同时,在和各处订约中,又收到一批往来账款的保证金数万元,一举两得。”刘廷枚:《我所知道的沈知方和世界书局》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,第316~317页。值得注意的是,书局在推销过程中,往往不择手段。世界书局“有的分局,对女教员赠送旗袍、高跟皮鞋、丝袜;对男教员更进一步,假期里经常在大旅馆里包下房间,请他们日夜吃喝赌博,借给赌本,甚至叫妓女作乐。有的分局把教科书样本捆成一包,送请各教育官吏、各校校长批评指教,包内却夹入银行礼券。真是异想天开,无奇不有。”章锡琛:《漫谈商务印书馆》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料选辑》第43辑,中华书局,1964年,第93页。经过努力,世界打破商务与中华的封锁,教科书销量有了迅速发展。

书局在竞争之时也有合作,或者说合作是竞争的另一种形式。中华书局成立后,就成为商务印书馆的竞争对手,双方在利益都受到影响的时候,也会尝试合作。1914年3月,北京政府教育部要求各书局教科书加入颂扬袁世凯大总统内容。此时,教科书已全部付印准备就绪,再进行修改,会给书局造成很大损失。因此商务与中华联合起来抗议。双方协商抵制办法,派代表共同赴京与教育部交涉。在两家力争之下,此事最后不了了之。参阅吴燕:《民国初期商务印书馆与中华书局联合谈判始末》,《南京政治学院学报》2005年第6期。1920年代,世界书局出版教科书时,商务与中华就联合起来进行阻挠。“先是利诱,愿以银币10万元送给沈知方个人,而要沈知方以世界书局停止出版教科书为条件。”朱联保:《我所知道的世界书局》,《20世纪上海文史资料文库》第6卷,上海书店出版社,1999年,第237~238页。被沈知方拒绝后,商务与中华在1924年夏联合成立国民书局,针对世界书局小学教科书的品种,出版初高级各一套,用售价更低廉的办法,在世界书局教科书主要行销的地区销售,不计成本,用免费赠送和跌价办法与世界书局竞争。钱炳寰:《20年代教科书竞争二三事》,《出版科学》1997年第4期。商务与中华的合作,是面对新竞争对手的联合,目的是展开与世界书局的竞争。

教科书市场的激烈竞争,让各家书局都深受其苦,书局也在尝试联合办法,维护自身利益。1936年教育部指令划一教科图书价目,上海书业公会借此制定了统一的图书售价实施办法,商务、中华、世界、大东、开明、正中六家订立了“六家公议”,主张“划一教科图书价目,并维持同业信誉,避免同业牺牲”,教科书市场的混乱局面,才稍稍澄清。刘季康:《世界书局的发行工作回忆》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社,2002年,第340页。1940年代初,政府准备发行“国定本”,商务、中华、世界、大东和开明五家民营书局担心正中会借助政府力量垄断教科书市场,就谋划联合起来。世界提出,五家内部先休战,团结起来,然后把正中拉进来,六家书店形成一个集团,合理解决分配行销教科书问题。这个提议得到商务、中华等书局的赞成。后来“国定本”就由正中、商务等七家分销,其他书局很难插手。“从此这六家书店形成一个集团。这起初是五家民营书店借此来束缚正中书局,但实际上却形成了书业托拉斯,从此这个集团以外别家书店,就休想出版教科书。”⑧宋云彬:《开明旧事——我所知道的开明书店》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料选辑》第31辑,中国文史出版社,1986年,第8、6页。从书局之间的合作来看,也是出于竞争考虑,维护他们的垄断利益。

关于书局竞销教科书情况,1935年,《大上海教育》指出:“各书局对于所出教科书……不惜工本的设法推销,在上海一个具备五六间教室以上的小学校长,在开学的时候,总要收到好几家书局的请帖。结果,却不了情,就分赃式的大家用几本,一年级的历史、地理是一家书局,自然、公民又是一家书局;甚而至于一年级的国语是一家书局,二年级的国语又是一家书局。”转引自朱翊新:《我在上海世界书局的编辑工作》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,第310页。学校在选用教科书时,主要是根据与书局的关系,而不是根据教科书质量。如1932年开明小学语文课本,“叶圣陶写课文,丰子恺画插图,可称双绝。可惜小学教科书一向被商务、中华、世界垄断着,开明无法跟它们竞销,后来只好不印了。”⑧对教科书而言,在生产的书局与使用的学校两端,质量未必是主要的关注因素。

正是通过诸多促销手段,大书局控制销售渠道,占领教科书市场。这不仅是教科书商品市场,也是书局占领的“知识领地”,读者使用某书局编写的教科书,获得的是该书局传授的知识,受到该书局的影响。

六、结语

民国时期,教科书出版业兴盛,促进了教育进步与近代知识文化的发展,塑造了一个新的时代。面对激烈的教科书竞争,身处其中的张静庐说:“商务以教科书为主要营业,教科书的销数和产量,都有相当的统计,平时各书店教科书方面的营业,并不是有特辟的新路线,而是在同一个圈子里互相竞争;说得明白些,就是在已经为商务所控制下的生意,大家以各自的智慧和手腕去分些过来。”张静庐:《在出版界二十年》,江苏教育出版社,2005年,第101页。这段话可能道出了其中的实情:对书局来说,教科书出版是一种生意,“当时无所谓文化教育与出版责任,小说书也好,出课本也好,印刷花纸也好,只要有利可图,就是方向”。俞鼎梅:《我与世界书局琐忆》,全国政协文史资料委员会编:《文史资料存稿选编·文化》,中国文史出版社,2002年,第331页。而无论是“生意”,还是文教事业,看似轰轰烈烈的有多家书局参与的教科书出版,实际上一直处于商务印书馆的控制之下。

本文以民国时期教科书编写发行为中心,讨论了书局在图书出版中的作用及其知识生产的影响。书局主要集中在上海一地,书局的编者是一群有着同乡或师生关系的苏浙人,这使得他们编写的教科书,不可避免地带有江浙地域知识背景。书局与政府教育部有密切的关系,直接参与课程标准的制订,施加对政府教育政策的影响。同时,通过多种营销手段,抢占教科书市场。书局通过这些方式,从教科书编写、发行等多个环节,建立起自己的权势网络,推销作为商品的教科书,也把教科书中的知识推销出去。希望引起讨论的是知识的生产及其性质。教科书编写发行的过程,也是知识生产的过程。书局通过控制教科书的编写发行,确立其在知识生产中的地位,实现知识的社会控制。从本文的讨论可见,那些看起来反映一个时代的知识思想,往往是个别书局知识观念的体现。与之相应的是,编者个人的认识,通过书局的权势网络,成为一般民众的知识来源。需要注意的是,即便是传授一般知识的教科书,所体现的也是“有选择的传统”,只是某些人的选择,只是某些人对法定知识与文化的看法,它参与决定了社会上什么样的知识会被认为是合法与真实的。[美]M·阿普尔、L·克里斯蒂安-史密斯主编:《教科书政治学》,侯定凯译,华东师范大学出版社,2005年,第4页。书局通过教育途径,以国家的名义,将地方性知识全国化、个人性知识大众化,使一种地方性的部分人的知识成为“经典”知识,影响一代甚至数代人的思想观念。

如本文开头所言,书局与教育权的关系,时人早有警觉。1905年,清政府试图推行国定教科书,陆费逵表示反对:“以全国四万万人之教育而委之学部数十人之手,一成不变,其必无良果可想而知”。陆费逵:《论国定教科书》,《陆费逵文选》,中华书局,2011年,第52页。陆费逵担心的是,关系到全国人民的教科书究竟应该由何人编写。关于书局的影响,致力于新文化运动的胡适就注意到:“得着一个商务印书馆,比得着什么学校更重要”,曹伯言整理:《胡适全集》第29卷《日记》(1921年4月27日),安徽教育出版社,2003年,第218页。“一个支配几千万儿童的知识思想的机关,当然比北京大学重要多了”。胡适:《高梦旦先生小传》,《东方杂志》第34卷第1号,1937年1月。实际上,后来陆费逵等出版人的努力,好像并未改变他们所担心的教科书编写一事的实质,只不过是换了一种方式——从官方的教育部门转移到民间的书局。从民国教科书编写发行来看,关系全国学生与一般民众知识观念的教科书编写何尝又不是“委之数十人之手”?因此,我们认为是“经典”的知识,其价值与意义需要重新估量。

作者单位:安徽财经大学历史文化研究所

责任编辑:黄晓军