我国现代煤化工产业发展现状及对石油化工产业的影响

2015-04-23黄格省李振宇王建明中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院北京100195

黄格省,李振宇,王建明(中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,北京 100195)

我国现代煤化工产业发展现状及对石油化工产业的影响

黄格省,李振宇,王建明

(中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院,北京 100195)

第一作者:黄格省(1965—),男,高级工程师。

联系人:李振宇,

工学博士,高级工程师。E-mail lizhenyu@petrochina.com.cn。

摘要:介绍了我国煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等几种现代煤化工技术及其产业化发展现状,探讨了现代煤化工的资源消耗、CO2排放及产业发展过程中的相关问题;同时,分析了现代煤化工产能增长对石油化工产业的影响。结论认为,我国石油对外依存度逐年上升,发展现代煤化工是对石油化工的有益补充,是发挥我国煤炭资源优势、保障国家能源安全的重要途径;近年来我国现代煤化工取得快速发展,但总体来说产业发展之路仍在探索之中,需要深入研究、稳步试点、慎重推广。随着我国现代煤化工产能不断释放,其与石油化工的竞争逐渐凸显,石化企业应注重创新驱动,发挥产品差异化优势,同时降低生产成本,与现代煤化工企业实现优势互补、互利双赢。

关键词:煤化工;技术;产业现状;问题;产能增长;石油化工;影响

我国化石资源禀赋的特点是富煤、少油、缺气。2013年煤炭资源探明储量1145亿吨,占世界探明储量的13.3%,位居世界第三[1],但石油和常规天然气资源不足,2013年石油对外依存度58.1%,天然气对外依存度达到31.6%。在近年来高油价、高气价能源供应背景下,我国对交通运输燃料和石化产品的强劲需求,催生了煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等现代煤化工的快速发展,现代煤化工已经从升级示范进入工业化生产和大规模产能扩张时期,并逐渐对石油化工产生越来越大的影响。

1 现代煤化工产业发展现状

1.1煤制油

煤制油技术分为直接液化和间接液化。直接液化是将煤制成油煤浆,在450℃和10~30MPa下催化加氢,获得液化油,进一步加工成汽油、柴油及化工产品,其工艺示意图见图1。煤直接液化技术早在20世纪30年代已在德国实现工业化,但反应条件苛刻、产品质量差、成本高。经过不断改进,目前世界上最先进的几种煤直接液化技术主要有德国的IGOR工艺、美国碳氢化合物研究公司(HTI)的两段催化液化工艺、日本的DEDOL工艺,其反应条件缓和、油收率高、产品成本相对较低,但国外目前均没有建立新的规模化煤直接液化工厂,主要原因是经济方面的因素而非技术因素[2-3]。我国早在20世纪50年代就开始煤直接液化技术的研究,通过不断技术攻关,神华集团于2008年在内蒙古鄂尔多斯建成108万吨/年煤直接液化装置,作为全球首套煤直接液化装置,经过不断优化改造,其运行水平稳步提高,经济效益良好。目前,神华集团第二、第三条直接液化煤制油生产线已开始总体设计,油品总产能约200万吨/年,计划于2018年8月建成投产[4]。

间接液化是将煤气化、净化制成合成气,然后经费托(F-T)合成工艺制合成油及石化产品,其工艺示意图见图2。煤间接液化技术有较宽的煤种适应性,工艺条件相对缓和,可以通过工艺条件调整

产品结构,是未来煤制油技术的主要途径。

图1 直接液化工艺示意图

图2 间接液化工艺示意图

国外典型的工业化煤间接液化技术有南非Sasol的费托合成技术、Shell的SMDS技术和Mobil公司的甲醇制汽油(MTG)技术,其中Sasol技术在五十多年的发展过程中不断完善费托合成工艺过程,调整其产品结构,已经形成世界上最大的以煤基合成油品为主导的大型煤化工产业基地[5]。我国煤间接液化工艺主要采用中科合成油公司自主开发技术,其中内蒙古伊泰集团16万吨/年装置、山西潞安集团21万吨/年装置以及神华鄂尔多斯18万吨/年装置均已建成投产。

目前,神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目正在建设,项目位于宁夏宁东能源化工基地,总投资约550亿元,采用GSP粉煤加压气化技术和中科合成油油品合成技术,计划2017年投入商业化运营[6]。伊泰集团共有3个煤制油项目处于建设或前期工作,分别位于新疆伊犁(100万吨/年)、新疆乌鲁木齐(200万吨/年)、鄂尔多斯准格尔旗(200万吨/年,2017年建成)。山西潞安(位于山西长治市襄垣县)180万吨/年煤制油,总投资二百多亿元,项目于2012年7月获国家发展与改革委员会“路条”,计划2015年建成投产。由兖矿集团和延长石油集团合资的100万吨/年项目(位于陕西榆林),总投资162亿元,目前处于全面建设阶段,预计将于2015年投产,项目采用兖矿集团自主研发的低温费托合成油技术和油品加工技术。2014年4月,贵州毕节200万吨/年煤制清洁燃料项目获国家发展与改革委员会“路条”。总体来看,目前直接液化煤制油技术已经成熟,间接液化煤制油也具备实现大规模工业生产的条件。到2017年,我国煤制油产能将达到1260万吨,其中直接液化煤制油380万吨/年,间接液化880万吨/年。

1.2煤制烯烃

煤制烯烃是将煤气化经合成气生产甲醇,甲醇脱水制乙烯或丙烯,最后生产聚乙烯、聚丙烯。其典型工艺流程示意见图3[7]。在煤制烯烃工艺中,煤制甲醇、烯烃聚合技术已经十分成熟,所以煤制烯烃的关键部分在甲醇制烯烃技术,包括甲醇制乙烯+丙烯(MTO)或甲醇制丙烯(MTP)。目前的主要工艺有ExxonMobil的MTO工艺、UOP/Hydro 的MTO工艺、Lurgi的MTP工艺、中国科学院大连化学物理研究所的DMTO工艺、清华大学的循环流化床甲醇制丙烯(FMTP)技术以及中国石化集团的SMTO技术。目前中国科学院大连化学物理研究所的DMTO工艺已在国内得到广泛推广应用。

煤制烯烃是基于我国煤炭、甲醇资源的现状,以市场对聚烯烃产品的现实需求做出的选择。对于富煤地区,采用煤制烯烃;对于沿海缺煤地区,如果外购或进口甲醇价格合理,可采用外购甲醇直接制烯烃。

截止到2014年7月,我国已建成运行的煤制烯烃装置有6套,分别是神华包头60万吨/年聚乙烯及聚丙烯、神华宁煤52万吨/年聚丙烯、大唐多伦46万吨/年聚丙烯、陕西延长-中煤榆林120万吨/年聚乙烯及聚丙烯、中煤榆林46万吨/年聚乙烯以及中国石化集团在濮阳投产的20万吨/年聚乙烯,另外还有宁波禾元60万吨/年和惠生工程公司29.5万吨/年甲醇制烯烃装置,合计产能433.5万吨/年。神华包头60万吨/年煤制烯烃装置是世界首次煤制烯烃技术的工业化,该装置甲醇制烯烃部分采用中国科学院大连化学物理研究所开发的DMTO工艺,自2011年成功进入商业化运营以来装置运行稳定,创造了良好的经济效益;而且作为全球最大、世界首套煤制烯烃示范工程,其在技术开发和工程建设过程中实现了三十多台套关键设备和特大型设备的工业化,设备国产化率达到87%以上[8],有力带动了国内煤制烯烃项目装备国产化进程,激励了中国煤制烯烃产业的发展,目前我国已建成投运的煤制烯烃装置总体上技术成熟、装置运行良好。由于神华包头等煤制烯烃示范装置的成功运行,目前我国在建或计划建设煤制烯烃项目(包括甲醇制烯烃)有二十多个,合计烯烃产能1768万吨/年,其中部分项目在2015年前后投产,届时煤制烯烃总产能有望达到600万吨/年。

图3 60万吨/年煤制烯烃工艺流程示意

图4 Lurgi工艺生产SNG流程示意图

1.3煤制天然气

煤制天然气是以煤炭为原料生产合成气,经净化和转化以后,在催化剂的作用下发生甲烷化反应,生产热值符合规定的替代天然气,也称煤气化转化技术,德国Lurgi、南非Sasol、英国DAVY公司、芬兰托普索公司等均开发了此技术。传统煤制天然气工艺是煤气化、甲烷化两步法工艺,主要是Lurgi工艺(见图4)[9],采用该工艺的全球第一家煤制天然气工厂——美国大平原合成燃料厂于1984年在北达科他州建成投产,成为全球煤制天然气技术的代表性装置。近年来,也出现了直接合成天然气技术(一步法技术),是将煤气化和甲烷化合并为一个单元直接由煤生产富甲烷气体,工艺过程水耗较少,在缺水地区具有优势,但该工艺在催化剂回收方面仍有一些问题。一步法煤制天然气的典型实例是美国巨点能源公司(Great Point Energy)开发的“蓝气技术”(Bluegas)[10]。与传统煤制天然气工艺不同的是,该技术通过对催化反应过程的优化,实现了在一个加压流化反应器中催化3种反应(气化、变换和甲烷化),从而使煤(或其他含碳物质)、蒸汽及催化剂可以在单一反应器内生产合成天然气。我国万向控股有限公司在新疆建设的煤制天然气项目拟采用巨点公司Bluegas技术,使该技术可行性和生产成本得到验证[11]。相比一步法直接合成天然气技术,煤气化转化技术需要的设备较多,投资较高,但技术成熟,甲烷转化率高,技术复杂度略低,因此应用更加广泛,是煤制天然气中的主流工艺。

我国开展煤制天然气技术研究的单位有中国科学院大连化学物理研究所、中国煤科学研究总院、西北化工研究院、华东理工大学等,其研究的重点是甲烷化催化剂,目前已取得一些实质性进展,但仍有待工业化装置的验证。

目前我国建成投产项目只有2个,一个是位于内蒙古克什克腾旗的大唐集团一期13.3×108m3/a煤制天然气示范项目(规划产能40×108m3/a),采用英国戴维公司甲烷化技术及其催化剂,所产天然气于2013年12月通过配套输气管线并入中国石油输京天然气管网;另一个是位于新疆伊犁州伊宁县的庆华能源集团一期13.75×108m3/a煤制天然气项目(规划产能55×108m3/a),采用托普索甲烷化技术及其催化剂,所产天然气也于2013年12月通过自建管道接入中国石油西气东输二线的伊宁-霍尔果斯支线。

2013年我国加快了煤制天然气项目的审批节奏,仅在2013年8月到2014年2月的7个月内,就有11家企业与地方政府签订项目投资合同,计划项目总产能达到780×108m3/a。经统计,全国目前共有不同阶段煤制气项目50个[12],其中实际建设中项目5个,正在做前期工作的项目16个,计划中的项目18个,另有2013年以来新签约的11个项目。以产能规模统计,截止2014年6月,全国煤制气项目总计计划产能已经达到2250×108m3/a。其中,已投产产能仅27.05×108m3/a,建设中产能143.95×108m3/a,前期工作项目产能662×108m3/a,计划中项目产能637×108m3/a,新近签约项目产能780×108m3/a[13]。从项目个数来看,50个煤制气项目中新疆项目25个,内蒙古项目19个,山西2个,宁夏、甘肃、辽宁和安徽各1个。尤其值得关注的是,2013年新疆准东煤制天然气项目获得国家发展与改革委员会“路条”,目前已经开始项目建设,这是一个由中国石化集团及新疆民企广汇能源等近十家合作伙伴共同投资的超大型煤制天然气工程,气源建设项目由中国石化集团80×108m3/a项目和广汇能源等社会资本投资的煤制天然气项目共同构成,总供气规模达(300~360)×108m3/a,建成后其主产品天然气将通过中国石化集团“新粤浙”输气管道送往广东、浙江市场[14]。

总体来看,虽然我国煤制天然气在建及规划项目众多,但还缺乏自主知识产权的成熟甲烷化技术,因此工业装置仍需引进国外公司的甲烷化技术;另外,我国发展煤制天然气还需要解决好块煤供应(可用型煤替代块煤)、煤制天然气管网建设、储气库建设和调峰等问题[15]。从已建成运行的大唐克旗一期装置看,其首创的褐煤碎煤加压气化技术,虽然能使甲烷转化率从8%提高到12%,但也存在褐煤中高含量的碱金属和碱土金属化合物对气化炉内壁造成腐蚀等问题,影响了装置的长周期运行,有待在今后的示范运行中加以解决[14]。

图5 草酸酯加氢法生产乙二醇流程原理示意图

1.4煤制乙二醇及PET聚酯

煤制乙二醇生产采用草酸酯加氢法,工艺流程原理见图5[16]。其工艺过程是:煤通过气化、变换、分离获得合成气(H2和CO),合成气经分离后得到的CO先与亚硝酸甲酯发生羰基化反应,生成草酸二甲酯,同时产出NO气体。草酸二甲酯再加氢生成乙二醇和甲醇,通过精制得到乙二醇产品,甲醇作为草酸酯再生的原料,与羰基化得到的NO在氧气的作用下生成亚硝酸甲酯作为羰基化的中间原料。

中国科学院福建物质结构研究所经过多年努力开发出煤制乙二醇工艺,采用该所技术,江苏丹化集团等单位于2010年在内蒙通辽建成我国首套20万吨/年煤制乙二醇工业示范装置;继之,河南濮阳、新乡、安阳、湖北枝江4套20万吨/年以及华鲁恒升集团和新疆天业集团2套5万吨/年装置建成投运,合计产能110万吨/年[17-18]。在我国煤制乙二醇装置建成投运初期,部分装置运行不稳定、开工率低,产品紫外透光率达不到聚酯级乙二醇的质量要求,但经过近几年来的持续改进,这种情况已经改变,尤其是进入2014年以来,大部分煤制乙二醇生产装置负荷已经达到80%,煤制乙二醇产品已逐渐被下游聚酯化纤企业接受,例如新疆天业集团5万吨/年乙二醇装置运行稳定,其产品在聚酯厂使用情况良好,已实现长丝直纺100%应用,瓶片50%勾兑应用[18]。目前我国规划及在建的煤制乙二醇项目有30多个,总产能约600万吨/年。多年来,受聚酯产业强劲发展的驱动,我国乙二醇需求量逐年增加,但产量(包括石油乙烯路线生产的乙二醇和煤制乙二醇)严重不足,2013年产品自给率不足30%,因此只有依靠从中东地区以及加拿大、韩国等国家进口,煤制乙二醇的快速发展可望改变我国乙二醇市场现有供应格局,实现乙二醇自给自足。

生产PET聚酯的另一种原料精对苯二甲酸(PTA)也可用煤为原料经甲醇制芳烃(MTA)路线生产,因此以煤为原料的PET聚酯生产可将乙二醇与PTA装置联合,实现聚酯原料完全自给,以降低生产成本。这样,乙二醇与PTA的生产可共用一套煤气化和空分装置生产合成气,一部分合成气制甲醇,并通过甲醇制芳烃技术生产对二甲苯(PX),进而通过氧化工艺合成PTA;另一部分合成气则用于生产乙二醇,最终产品是固态的PET聚酯,比液态的乙二醇和甲醇易于运输,产品附加值也更大。一体化的煤制聚酯工艺流程如图6所示[19]。

如图6所示,从煤转化为PTA需要经过多个工艺过程,其中的甲醇制芳烃技术尚属国内空白,因此清华大学、中国科学院山西煤炭化学研究所等单位正在开发该技术。2011年3月,华电集团在陕西榆林启动300万吨/年煤基甲醇制100万吨/年芳烃项目,一期先行建设万吨级煤制芳烃中试装置,采用清华大学的流化床甲醇制芳烃(FMTA)技术,2013年9月该试验取得成功,目前正在推进百万吨级甲醇制芳烃工业示范装置建设。此外,庆华集团正在内蒙古阿拉善盟开发区建设10万吨/年甲醇制芳烃项目。由于我国乙二醇主要消费地在东南沿海地区,而煤制乙二醇产地主要在西北的产煤地区,乙二醇的运力和运费压力较大,因此如果煤基甲醇制芳烃技术实现工业化,可在煤炭产地实现乙二醇、PTA及PET一体化生产,从而打造从煤-甲醇-芳烃/乙二醇-聚酯的煤基芳烃产业链。

图6 一体化的煤制聚酯工艺流程示意图

2 煤化工发展中的几个关键问题探讨

煤化工的优势主要体现在资源和市场需求两个方面。从资源情况看,我国中西部地区的煤炭资源比较丰富,煤/石油比价低廉,特别是坑口煤价低,发展煤化工具有经济效益。从市场需求看,煤化工产品尤其是煤制烯烃、煤制油、天然气、乙二醇、芳烃等与石化产品一样具有很大的消费需求,可降低我国经济发展对石油、天然气资源的依赖。但是,发展煤化工也存在以下几个方面的关键问题需要慎重加以考虑。

(1)煤资源分布限制 发展煤化工的首要条件是要采用价格便宜的坑口煤,实行就地转化,这样才会有经济效益。我国煤炭资源主要分布在华北、西北地区,远离东部沿海等终端产品消费市场,煤资源外运成本高,如果将煤炭经长途运输再发展煤化工无疑会大大增加原料成本。

(2)水资源限制 煤化工是高耗水行业,解决水资源问题是发展煤化工的又一基本条件。例如,生产1t煤制聚烯烃产品最低耗水22t,最高达到45t,1t天然气(折合1394m3)耗水也在10t左右。一般达到工业化规模的煤制烯烃、煤制天然气和煤制油项目年耗水量在2000万~3000万吨,而我国煤炭资源与水资源呈“逆向分布”,富煤地区水资源普遍缺少,大规模建设煤化工项目会严重影响当地生活、生产用水。

(3)CO2排放问题及环境容量限制 从煤炭和石油的元素组成来看,煤的氢/碳原子比在0.2~1.0之间,而石油的氢/碳原子比达1.6~2.0,以煤替代石油生产传统的石油化工产品的过程一般都伴随着氢/碳原子比的调整,从而排放大量的CO2,这是不可避免的。如果未来征收碳税,将为煤化工企业带来一定的成本负担,增加投资风险,有的产品甚至会失去原有的竞争力,因此着手解决煤化工生产过程的碳捕获与储存(CCS)问题已刻不容缓。神华集团在此方面开展了深入研究,从2010年开始在鄂尔多斯建设并运行了10万吨/年 CCS项目,将该公司直接液化制油装置产生的高浓度CO2注入地下1500~2500m深度的咸水层,实际运行效果良好,有待进一步推广[20]。此外,发展煤化工还受到所在地区环境容量的限制,必须在国家规定的环境容量范围内发展。煤化工排放和能耗较高,大量的废渣、粉尘、高浓盐水、CO2、NOx的处理和利用尚未找到切实可行的办法,争议比较大,给煤化工发展带来许多不确定性。

(4)投资强度高、风险大 由于煤化工生产工艺流程长、设备多、公用工程系统复杂,因此装置投资普遍很高。例如一套60万吨/年煤制烯烃项目投资需要约200亿元,折合吨乙烯产品投资为3万~3.5万元,为石油路线的1.5~2倍;一套300万吨/年的煤直接制油项目需要建设投资将近380亿元,是同等规模石油炼制装置的4~5倍;煤间接制油与煤直接制油相比,由于增加了煤气化装置,因此需要的建设投资更大,约为直接液化的1.6倍;而40×108m3/a年煤制天然气项目投资高达257亿元[21]。

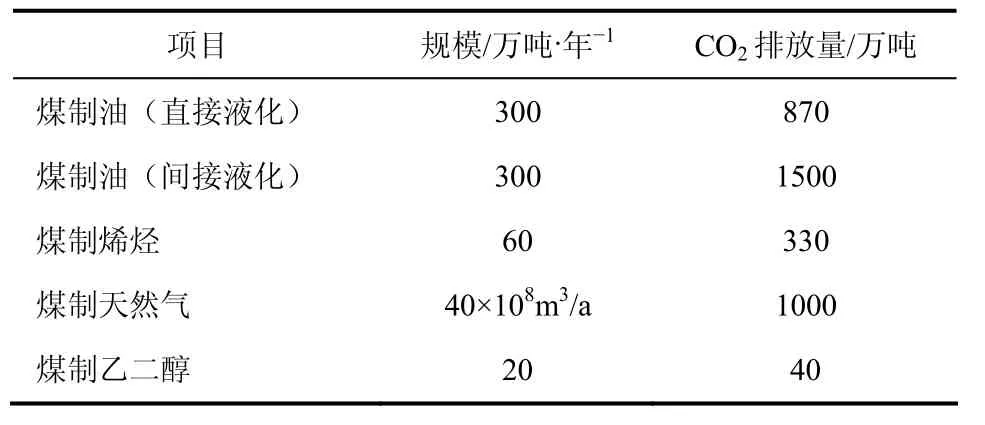

2011年10月国务院发布实施的《“十二五”煤化工示范项目技术规范》,对纳入“十二五”示范的煤间接液化、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等领域示范项目的能源转化效率、综合能耗、吨产品新鲜水用量加以规定,相关指标控制值见表1[22];项目CO2排放量详见表2[23]。需要指出的是,对于煤化工装置来说,能量转化效率是指最终出装置有效产品(主产物和有用的副产物)的热值之和与进装置各种原料(煤、电、水、蒸汽、催化剂、溶剂等)热值和之比,而综合能耗是单位产品在生产过程中消耗的能量[24]。一般工业界关心的是综合能耗,不是能量转化率,而理论界关心的是能量转化率,不是综合能耗。

表1 新型煤化工示范装置煤、水消耗及能量转化效率

表2 煤化工项目CO2排放量

3 现代煤化工产能增长趋势及其对石油化工的影响

现代煤化工以原料煤资源丰富、价格低、产品齐全、市场需求旺盛的优势,逐渐成为石油化工的有益补充。随着我国现代煤化工技术的不断成熟,煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇、芳烃、聚酯等生产装置的建成投运,现代煤化工已经从产业示范阶段进入大规模产能扩张期,必然对石油化工产生越来越大的影响。

(1)煤制烯烃 2013年我国聚乙烯产能约1300万吨/年,聚丙烯产能1500万吨/年,合计2800万吨/年[25-26],其中煤制烯烃(含甲醇制烯烃)产能306万吨/年,已占到我国聚乙烯和聚丙烯总产能的大约11%。2014—2015年,我国煤制烯烃产能将进一步释放,预计新增产能310万吨/年(其中聚丙烯150万吨/年、聚乙烯160万吨/年),到2015年煤制烯烃(含甲醇制烯烃)产能有望达到600万吨/年以上,将占聚乙烯和聚丙烯总产能的大约20%。煤制烯烃已成为我国烯烃产能增长的主力军,其对石油烯烃的生产将产生越来越大的竞争压力。但同时应看到,煤制烯烃产品一般都是普通聚乙烯和聚丙烯产品,现有产品同质化问题严重,缺乏高端专用料,市场竞争力比较弱,如果大规模发展,企业面临的竞争压力会越来越大。

(2)煤制乙二醇 2013年我国乙二醇表观消费量约1190万吨/年,装置总产能约600万吨/年(其中煤制乙二醇110万吨/年),但产量只有350万吨[26]。目前在建及开展前期工作的煤制乙二醇项目产能达600万吨/年左右。预计2020年我国乙二醇需求量将达到1760万吨,生产能力达到1700万吨/年,其中煤制乙二醇产能将达760万吨/年,占总产能的45%,届时乙二醇产量将达1250万吨,供应缺口将逐渐缩小。我国石油乙烯路线乙二醇生产受到原料来源制约,并且装置开工率低,今后乙二醇新增产能将主要来源于煤制乙二醇,未来我国石油乙烯路线乙二醇产品将受到煤制乙二醇和进口乙二醇的强烈冲击。目前国内煤制乙二醇技术并未真正成熟,影响了装置的稳定运行,因此需要进一步完善技术、降低新项目投资风险。

(3)煤制天然气 目前我国煤制天然气在建及规划总规模达到2250×108m3/a,实际形成产能只有27×108m3/a[27],仅占1.2%;建设中产能144×108m3/a,预计在2020年之前投产。根据国家发展改革委员会2014年2月公布数据,2013年我国国产天然气1210×108m3,其中常规天然气1178×108m3,页岩气2×108m3,煤层气30×108m3;进口天然气534×108m3,表观消费量1692×108m3,天然气对外依存度达到30.5%。据业内人士预计[28],2015年我国天然气消费需求量将达到2300×108m3,2020年达到3800×108m3,2030年达到5200×108m3。2010—2020年平均每年消费需求量增加270×108m3,年均增速13.4%,增长势头强劲;2020—2030年增速大大放缓,但仍有3.2%的增速。

未来我国天然气对外依存度将持续增加,预计2020年将上升到37%以上,产量不足部分由进口管道气、进口液化天然气(LNG)及煤制天然气来补充。目前,国家已开始对天然气价格进行调整,天然气价格倒挂问题有望逐步解决,这为煤制天然气的发展提供了重要机遇。值得注意的是,虽然我国煤制天然气产业发展很快,但甲烷化催化剂等核心技术仍掌控在国外公司手中,另外在技术可靠性、设备大型化、运行长周期等方面还存在风险,大规模推广还有待于在实践中进一步探索。

(4)煤制油 2013年我国煤制油装置总产能只有147万吨/年。从2014年开始,随着煤制油商业化装置的陆续建成投产,煤制油产能将迅速提升,到2017年,我国煤制油产能将达到1260万吨,相当于2座1000万吨/年炼厂的油品产能总和。2013年我国炼油能力6.3亿吨/年[29],油品(汽、煤、柴油等)生产能力按60%计,约为3.78亿吨/年,煤制油产能仅占其中的0.4%;到2017年,预计我国炼油能力将达到7亿吨/年,按同样方法估算,油品生产能力为4.2亿吨/年,则煤制油产能仅占石油基油品产能的大约3%,其对石油化工企业产生的影响比较微弱。从煤制油技术本身来看,直接液化技术仍需进一步完善,间接液化目前建成运行装置规模小,规模百万吨级以上项目正在建设之中,技术尚未得到进一步的验证,另外煤制油项目投资巨大,建设新项目面临的资金压力和环保压力也很大。

4 结 语

与石油化工相比,煤化工生产工艺路线长,装置投资高,资源消耗尤其是水资源消耗量大,能源转化效率较低,CO2等废物排放强度高,产业发展面临诸多挑战和不确定性。在我国宏观经济增速放缓、更加重视发展质量和环境保护的新常态下,预计今后我国煤化工产业新政策将更加趋严,煤化工准入门槛将会进一步提高。值得一提的是,由于近年来我国煤化工项目重复建设现象严重,为避免新一轮产能扩张,降低产品同质化竞争带来的投资风险,在国家发展与改革委员会最近公布实施的《西部地区鼓励类产业目录》中,已经取消了该目录原征求意见稿中新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、陕西、青海、贵州和云南等地申报的煤制烯烃(产能均为50万吨/年)和煤制甲醇(产能均为100万吨/年)项目[30]。这一调整明确表明我国政府对发展煤化工的态度由鼓励转为谨慎,也正好给了煤化工企业优化技术、完善工艺、总结经验的时间和空间,也给社会各界就发展现代煤化工凝聚共识留出了时间,有利于未来我国现代煤化工的健康发展。

在我国石油对外依存度逐年上升的严峻形势下,发展现代煤化工是对石油化工的有益补充,是发挥我国煤炭资源比较优势、降低石油对外依存度、保障我国能源安全的重要途径。现阶段,我国煤化工的发展之路仍在探索之中,需要深入研究、稳步试点、慎重推广,尤其是要牢牢掌握现代煤化工技术的自主权,通过不断努力,探索出一条提高能源利用效率、减少污染排放的可持续发展道路。随着煤化工产能不断释放,其与石油化工的竞争逐渐凸显,为此石化企业应注重创新驱动,进一步发挥产品差异化优势,同时重视开源节流、降本增效,通过多种途径提高自身竞争力,与现代煤化工企业实现优势互补、互利双赢。

参 考 文 献

[1] BP.Statistical review of world energy(June 2013)[EB/OL].[2013-06].http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energyeconomics/ statistical-review-of-world-energy.html.

[2] 唐宏青.新型煤化工新技术[M].北京:化学工业出版社,2009:269-270.

[3] 吴恩来.煤炭直接液化[M].北京:化学工业出版社,2010:85.

[4] 陈继军.煤基油品项目建设悄然升温.中国化工报[N],2013-09-04.

[5] 孙启文,吴建民,张宗森,等.煤间接液化技术及其研究进展[J].化工进展,2013,32(1):2-3.

[6] 王颖春.神华宁东400万吨煤制油项目获批2000亿产业投资待掘[EB/OL].[2012-08-27].http://www.cs.com.cn/sylm/jsbd/201208/ t20120827_3483586.html.

[7] 胡徐腾,李振宇,黄格省.非石油原料生产烯烃技术现状分析与前景展望[J].石油化工,2013,42(1):4.

[8] 吴秀章.煤制低碳烯烃工业示范工程最新进展[J].化工进展,2014,33(4):792.

[9] 钱卫,黄于益,张庆伟,等.煤制天然气(SNG)技术现状[J].洁净煤技术,2011,17(1):27-28.

[10] 蔺华林,李克健,赵利军.煤制合成天然气现状及其发展[J].上海化工,2010,35(9):25.

[11] 亚化咨询.一步法煤制天然气有望率先在中国实现工业化[J].中国煤化工月报,2013(5):10.

[12] 李振宇,黄格省,乔明.我国煤制天然气技术发展现状与经济性分析[J].国际石油经济,2013,21(12):67.

[13] GreenPeace.中国煤制气产业项目统计分析[EB/OL].[2014-07-21].http://www.ccoalnews.com/101773/101786/249106.html.

[14] 洪定一.2013年我国石油化工行业进展回顾与展望[J].化工进展,2014,33(7):1642-1643.

[15] 陈家仁.煤制天然气在我国现阶段还应适度发展[J].煤化工,2014 (2):23.

[16] 张艳梅,石自更.合成气经草酸酯法制取乙二醇的技术进展[J].化肥设计,2011,49(5):21.

[17] 黄格省,李振宇,李顶杰,等.石油和煤生产乙二醇的技术现状及产业前景分析[J].化工进展,2011,30(7):1461.

[18] 网易财经.煤制乙二醇产能规划千万吨 破解对外依赖[EB/OL].[2014-11-06].http://money.163.com/14/1106/10/ AAC28UK700254 RGV.html

[19] 亚化咨询.一体化煤制聚酯生产基地构想[J].中国煤化工月报,2012(2):4.

[20] 张勇.国内大型能源企业发展现代煤化工产业的机遇分析[J].化工进展,2014,33(4):858.

[21] 冯敬轩,冯连勇.煤化工产业发展初现新常态[EB/OL].[2014-11-18].http://news.cnpc.com.cn/system/2014/11/18/ 001516168.shtml.

[22] 全国煤化工信息站.“十二五”煤化工示范项目技术规范(送审稿)摘录[J].煤化工,2011(6):20.

[23] 刘延伟.煤化工技术、经济性及面临的挑战[R].北京:2014世界煤炭转化技术大会.2014-03-25.

[24] 唐宏青.煤化工与能量转化率[J].化学工程,2013,41(1):72-73.

[25] 赵允贵.未来几年我国煤制聚乙烯扩能加速[EB/OL].[2014-03-20].http://plasprod.sci99.com/news/14300373.html.

[26] 中国石化咨询中心.2013石油石化市场年度分析报告[R].2013:476,505,400.

[27] 姜隅琼.煤制气已投产能仅27亿立方 专家建议审慎发展[EB/OL].[2014-07-17].http://news.cnstock.com/news/sns_bwkx/201407/ 3103996.html.

[28] 韩景宽,周淑慧,田瑛,等.中国煤制天然气市场空间及展望[EB/OL].[2014-09-19].http://www.cctd.com.cn/detail/14/09/19/ 00457825/content.html.

[29] 金云.2013年中国炼油业回顾与展望[EB/OL].[2014-07-14].http://oilobserver.com.cn/html/5278464836.html.

[30] 国家发展与改革委员会.西部地区鼓励类产业目录[EB/OL].[2014-08-20].http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201408/t20140822_ 623300.html

综述与专论

Development status of coal chemical industry in China and its influence on petrochemical industry

HUANG Gesheng,LI Zhenyu,WANG Jianming

(Petrochemical Research Institute of PetroChina Company Limited,Beijing 100195,China)

Abstract:Several new coal chemical technologies,including coal to oil,coal to olefins,coal to gas and coal to glycol,and the development status in China,were introduced.Some problems about coal chemical resource consumption,carbon dioxide emissions etc.were discussed.Meanwhile,the influence on petrochemical industry caused by capacity growth of coal chemical industry was analyzed.Owing to China’s dependence on foreign oil increasing year by year,development of modern coal chemical industry is a beneficial supplement to petrochemical industry,and is an important way to take advantage of China’s rich coal resources and to ensure national energy security.Modern coal chemical industry in China has made rapid development in recent years,but on the whole it is still in the exploratory stage:the way of development needs further study,testing to be made in an orderly manner,and promotion to be made carefully.With the production capacity of modern coal chemical industry in China continuing to increase,competition between coal chemical industry and petrochemical industry is becoming more and more prominent,therefore petrochemical enterprises should pay attention to innovation,give full play to the differentiation advantage of petrochemical products,and ultimately bring about complementary advantages and win-win situation.

Key words:coal chemical industry;technology;development status;problem;production capacity growth;petrochemical industry;influence

收稿日期:2014-10-10;修改稿日期: 2014-11-20。

DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2015.02.001

文章编号:1000–6613(2015)02–0295–08

文献标志码:A

中图分类号:TQ 536